イギリスのバース大学(University of Bath)で行われた最新の研究により、IQが高い人ほど自分自身の将来を驚くほど正確に予測できることが明らかになりました。

研究では、イングランドに住む50歳以上の中高年約4,000人を対象に、自分が特定の年齢まで生きる確率を自己評価してもらい、その予測を実際の統計データと比較しました。

その結果、IQが高い参加者は将来に関する予測の精度が非常に高く、同じ質問には同じような回答をする傾向があり、正確性が高くブレ幅性が低いことがわかりました。

一方でIQが低い参加者の予測は正確性も低く回答のブレ幅も大きく揺れる傾向が見られました。

知能指数が低いと、将来の予測が不安定になるというこの現象は、個人の経済的判断の誤りに影響を及ぼす可能性があります。

しかしそもそもなぜIQが高い人は未来予測が得意で、IQが低い人は下手なのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年6月12日に『Journal of Personality and Social Psychology』にて発表されました。

目次

- 未来予想力とIQは関係あるのか?

- IQと予測力の関係を科学が解明

- IQ格差をどう乗り越えるか

未来予想力とIQは関係あるのか?

私たちの生活は、毎日が選択の連続です。

朝、どの服を着るか、ランチに何を食べるかという小さな決断から、どの学校に進学するか、どの仕事を選ぶか、いつ結婚するかといった大きな決断まで、私たちは常に将来の結果を予測し、その予測に基づいて意思決定をしています。

ビジネスを始めるべきか、投資をするか、道路を横断するタイミングは安全か――お金にかかわることや安全にかんする決断も、未来を見積もる作業が不可欠です。

しかし、私たちの予測はいつも正確でしょうか?

残念ながら、人は意外なほどよく予測を間違えることが知られています。

たとえば、飛行機事故のような珍しい出来事がニュースで大々的に報道されると、その出来事が実際よりも頻繁に起こるように錯覚してしまいます。

これは注目を集めやすい出来事ばかり記憶に残るために、その発生確率を過大評価してしまう「利用可能性ヒューリスティック」と呼ばれる、人間の心理的なバイアス(偏り)の一つです。

また一方で、私たちの判断には不安定さ(ノイズ)も存在しています。

同じ人が同じ状況で判断を繰り返しても、状況に関係ない小さな変化(例えば天気やその日の気分など)によって判断が揺れることがあります。

たとえば50年後の自分の健康状態を予測するとき、自分の生活習慣や体重など冷徹なデータよりも、天気が晴れてて気分がいいから50年後も「凄く健康」と答えたり、雨が降って濡れてしまって今寒いから50年後は「不健康」と答えるような、関係の薄い現象に振り回されて判断がブレブレになりがちです。

最近ではノーベル賞受賞者ダニエル・カーネマン氏らも、判断エラーにはバイアス(系統的誤り)だけでなくノイズ(不規則誤差)も含まれ、両者の削減が同等に重要だと指摘しています。

心理的な偏りだけでなく日常の細かな出来事に振り回されないことが、判断を間違わないようにするために大切となるのです。

では、こうした確率判断の正確さに個人の知能(IQ)は関係するのでしょうか?

実際にIQが高ければ、こうしたバイアスやノイズの影響を比較的抑え、より正確に未来を見通せる可能性が高いことが示唆されています。

直感的には、頭がいい人の予測は正確に思えます。

しかし意外なことに、確率判断の精度とIQの関係はこれまで直接には検証されてきませんでした。

そこでイギリスのバース大学の研究チーム(クリス・ドーソン教授ら)は、「IQが高い人ほど未来を正しく予測できるのか?」という根本的な疑問を調べることにしました。

果たしてIQの高さと予測の正確さは連動しているのでしょうか?

IQと予測力の関係を科学が解明

IQが高い人ほど、未来の出来事を正しく予測できるというのは本当なのでしょうか?

この謎を解明するために、研究チームはまずイングランドに住む約4,000人の中高年(50歳以上)を対象として、自分自身の生存確率の見積もりを尋ねました。

これは『自分が『75歳』『80歳』『85歳』歳まで生きる確率は何%くらいか』と尋ねる質問で、本人に将来の生存に関する主観的な予測を0%から100%の間で自己評価してもらいます。

研究チームは、この予測がどれほど正確なのかを知るために、イギリス国家統計局が発表している実際の統計的生存確率(人口統計に基づく客観的データ)と参加者の回答を一人ずつ丁寧に比較しました。

例えば、公式データで「80歳まで生きる確率が60%」の人が、自分では「90%生きられる」と回答した場合、これは楽観的な過大予測(実際より高い予測)ということになります。

逆に「自分が80歳まで生きる可能性は20%程度しかない」と答えたなら、それは悲観的な過小予測(実際より低い予測)に分類されます。

また、回答者ごとの生活習慣、健康状態、両親の寿命など、長生きに影響する可能性がある要素についても詳細にデータを集め、その影響を取り除いたうえで予測の正確さを評価しています。

つまり、純粋に個人の判断能力が測定されるように工夫されました。

次に研究チームが行ったのは、参加者一人ひとりのIQを測定することでした。

この調査では、言葉を覚えて思い出すテストや、簡単な計算問題、単語を使った連想ゲームなど、知能を広く評価する複数の認知テストが使われました。

また特に興味深いのは、参加者の遺伝子情報も分析されたことです。

これはなぜかというと、IQが高い人が将来の予測に優れているとすれば、それが生まれつきの遺伝的要素によるものなのか、それとも環境的な要因によるものなのかを明らかにするためです。

具体的には、遺伝子の中にIQや教育達成度に関連しているマーカー(ポリジェニック・スコア)があり、その数値を算出してIQと予測能力との関係を詳しく調べました。

これを「メンデル・ランダム化」と呼びますが、簡単に言うと、まるで「生まれつきIQの高い人」を無作為に選んで比べるような自然な実験手法です。

さて、これらの調査と分析の結果はどうなったでしょうか?

データが示した結果はとても明快でした。

IQが高い人ほど、自分が特定の年齢まで生きられる確率の予測が実際の統計データに近く高精度な予測を行っていることがわかりました。

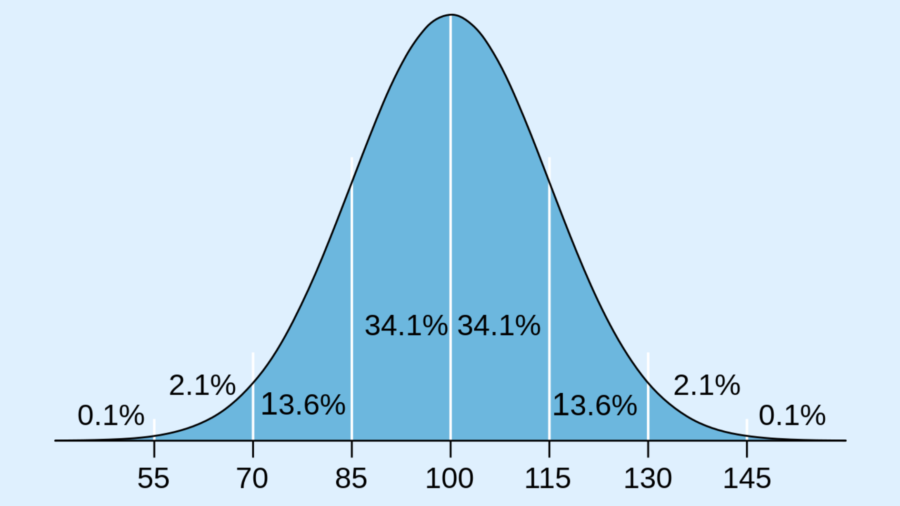

具体的には、IQが約15ポイント(1σ)がるごとに、予測の誤差範はおよそ19.4%も減少し高精度になっていきました。

(※たとえば、ある人が「自分は80歳まで生きる可能性は70%くらいだろう」と予想したとします。もし統計データ上のその人の年齢や性別を考慮した実際の生存確率が約70%であれば、その人の予測誤差は0%に近く、非常に精度の高い予測ができているということを意味します。)

またIQが平均よりも約30ポイント(2σ)低い人では、予測の誤差が約26.37ポイントにも及び精度が大幅に悪化した一方、IQが2標準偏差高い人では誤差はわずか12.13ポイントにとどまっていました。

言い換えれば、IQが高いグループと低いグループを比較した場合、IQが低いグループでは高いグループの2倍以上の精度の粗さ(誤差の大きさ)が見られたことになります。

また精度とは別にIQの低い人では同じ質問でも、ある時はとても楽観的に「90歳まで100%生きるだろう」、また別の時は非常に悲観的に「60歳までは100%生きられない」と、予測結果のブレ幅が大きく増加していました。

やや心無い言い方をすれば「IQが低いと予測の正確性が低いだけでなく予測数値の幅も回答するたびにブレブレになってしまう」という結果です。

そしてさらに興味深いことに、このIQと未来予測能力の関係は、遺伝子レベルでも明確に確認されました。

遺伝的にIQが高いとされる特徴を多く持つ人は、予測の正確性が高く予測値のブレ幅も低いという傾向がはっきり現れました。

この結果は、予測能力が単に「IQが高い人ほど健康管理が得意で寿命を正しく予測できる」といった単純な理由だけでは説明できないことを示しています。

つまり今回の研究は単なるIQと予測力の相関関係を示すだけでなく遺伝情報を用いた因果的な関係がある可能性が示唆されており、IQそのものが、未来を予測する能力に重要な役割を果たしている可能性が強く示されたのです。

では、IQの高さがなぜ将来を見通す力に直結しているのでしょうか?

IQ格差をどう乗り越えるか

今回の研究によって、IQが高い人ほど未来の出来事をより正確に予測できる可能性が強く示されました。

これは私たちが普段なんとなく感じていた「頭が良い人は判断力がある」「IQが高い人は成功しやすい」といった漠然とした考えを裏付ける、非常に興味深い結果です。

その一方で、IQが低い人たちは予測の精度が低いばかりでなく、その予測が毎回安定せず、大きく揺れてしまうことが明らかになりました。

このような予測の揺れは、実際の人生の決断においてさまざまな問題を引き起こします。

例えば、老後の生活を考えてみましょう。

将来の寿命を過大評価して楽観的になりすぎると、「まだまだ元気でいられるから貯蓄はあまりいらない」といった判断になり、結果的に老後資金が不足してしまうリスクが高まります。

逆に寿命を過小評価してしまうと、「もう先は長くないから」と考えて生活を切り詰めすぎて、人生の楽しみを失ってしまうかもしれません。

どちらの場合も、現実と自分の予測がズレてしまうことで、大きな損失や後悔を生むことになります。

実際、研究チームも「将来についての予測が不正確であることは、個人レベルでの間違った経済的な決定を生み、それが積み重なると国全体の経済成長の低下や、人々の経済的な生活水準の悪化にもつながりかねない」と指摘しています。

なぜ高IQ者は予測力が高いのか?

これまでにも述べてきたように研究では予測力の差が生じる主な原因を次の3つに分けています。

第一に、「情報処理の質と量」が挙げられます。IQが高い人は、より多くの情報を素早く、かつ正確に処理する能力を持っています。そのため、さまざまな情報を総合して適切な判断を下せる可能性が高まります。逆に、IQが低い人は情報の量や質をうまく処理できず、結果として不正確な予測に繋がります。

第二に、「系統的な誤り(バイアス)」です。IQが低い人は、判断を簡略化するために、しばしば直感や感情に基づいたヒューリスティック(思考のショートカット)に頼ります。例えば、「印象的な出来事ほど頻繁に起こると誤認する(利用可能性ヒューリスティック)」といった傾向が強くなりやすく、これが予測を大きく歪ませます。

第三に、「判断のブレ(ノイズ)」が挙げられます。ノイズとは、同じ人が同じ状況で繰り返し判断をしても、状況とは無関係な要素(例えばその日の気分や天気)によって判断が安定しないことを指します。研究の結果、IQが低い人はこのノイズが非常に多いことが示されました。これは、判断が環境に左右されやすく、その結果として同じ問いに対しても回答が一貫せず、安定しないことを意味します。

まとめると、IQの高い人が未来予測において正確で安定しているのは、情報処理能力が高いこと、誤りの原因となる心理的な偏りが少ないこと、さらに状況に影響されることなく判断を一定に保てること、そして遺伝的な要素も加わった結果だと考えられます。この研究は、IQが単なる学力や知識の多さではなく、私たちの「未来を正しく判断する能力」にも密接に関係していることを示しています。

こうした問題が深刻になる前に、私たちは何か対策を取れるでしょうか?

研究者たちは一つの具体的な対策として、金融商品や健康リスク、医療情報など、人々が重要な意思決定をする際に使用する情報に、「確率」をはっきりと明示することを提案しています。

たとえば、「この金融商品で利益が出る可能性はおよそ〇%」や「この治療法で改善する可能性は〇%」といった情報が、事前に専門家から明確に提示されれば、確率を直感的に理解することが難しい人でも、より適切で正確な判断がしやすくなるでしょう。

私たちが人生の様々な局面で下す決定は、結局のところ「何%の確率でうまくいくか」を正しく理解することにかかっています。

それが得意な人と苦手な人の間には大きな差が生じ、人生の成功にも影響を及ぼしている可能性があるのです。

もう一つ、この研究が教えてくれる興味深い視点があります。

それは、人間が間違える原因は単なる思い込みや偏見(バイアス)だけではなく、毎回の判断が不安定で一貫性がない(ノイズ)という問題もあるという点です。

たとえば同じ人でも、その日の気分や周囲の状況によって判断がぶれてしまい、それが繰り返されることで重大なミスを犯す可能性があります。

こうしたノイズ(判断の揺れ)は、これまであまり注目されてきませんでしたが、最近では判断の質を向上させるために極めて重要だと指摘されています。

実際、医療現場では、医師の診断が日によってばらつかないように、チェックリストやスコア表を用いて判断基準を一定にする試みが行われています。

これと同じような工夫を日常生活やビジネスの場にも取り入れることで、私たちはより安定した判断を下せるようになるかもしれません。

私たち全員が高いIQを持つことは簡単ではありませんし、生まれつきの能力を大幅に変えるのは難しいでしょう。

しかし、今回の研究から得られた重要なヒントは、誰もが正しい判断をしやすくするための環境や仕組みを整えることが可能である、ということです。

つまり、確率を明確に伝えるような情報提示や、ノイズを抑えるような工夫を社会全体に広げることで、IQに関係なく誰もが適切な判断を行える可能性が広がるのです。

未来の不確実性を乗り越えて、より良い選択をするために、私たちはこの研究の成果をどのように活用していけるでしょうか?

元論文

IQ, Genes, and Miscalibrated Expectations

https://dx.doi.org/10.1037/pspp0000567

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部