AI技術の進展と社会への普及に伴い、日本においても生成AIの一般への認知も広がり、あらゆる分野において活用が進んでいます。

業務の生産性向上や日常の利便性アップなど、さまざま社会課題を解決する手段として大きく期待されている一方、AIを悪用した新しい犯罪手法の懸念や事件への注目も集まっています。AI技術がさらに高度化すれば、今後も脅威となる事例が増えていくでしょう。

この記事では、これまでどのような犯罪が発生しているのか、AI犯罪から身を守るにはどうすればいいのかについて、最新の事例も交えながら分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください!

AIによる犯罪の種類

AI技術の悪用が懸念されている主な犯罪には、以下の5つの種類があります。

- ディープフェイクの悪用

- AIによるパスワード解析

- 違法薬物、爆弾の作成

- クローン音声による感情操作型の詐欺

- 金融機関の音声認証を突破するリスク

それぞれ詳しく確認していきましょう!

ディープフェイクの悪用

ディープフェイクとは、AIを用いて音声や映像コンテンツを操作し、現実と見分けがつかないほどのクオリティで表現する技術です。

近年では、技術が向上し、非常に精巧なディープフェイクが作成できるようになってきました。この技術は、使い方次第で社会にポジティブもしくはネガティブの影響を与えます。

ディープフェイクのポジティブな使い方

ディープフェイクで生成したAIアナウンサーによるニュースの自動読み上げは、前向きな影響を及ぼします。これまでニュース番組では現場に記者を派遣して取材を行い、現地とスタジオの映像や音声を交えて放送していました。

しかし、ディープフェイクを使えば現地やスタジオにアナウンサーを配置せず、記者やディレクターが情報を入力するだけで、あたかも既存の番組と同じようにAIアナウンサーが必要な情報を報道できます。これにより、番組制作にかかる手間やコストを省き、最新情報を迅速に視聴者に提供できるでしょう。

米国のスタートアップ企業は、AIが生成した仮想のスタッフが仕切るニュース番組を2024年に立ち上げると発表しました。これによると、驚異的な精度で仮想の人間を再現し、さまざまな言語を操れるアナウンサーを生成。AIが学習した言語であれば、字幕ではなく視聴者の聞きたい言語で情報を出力することも可能です。※1

また、紛争や被災地域など、危険な現場での取材にも活用できるでしょう。例えば、戦場や災害現場など記者が安全に取材できない場所でも、ディープフェイク技術を使えばあたかも現地に記者が赴いて話しているような映像を放送できます。

他にも映画の多言語吹き替えなど、ディープフェイクはさまざまな場所で利用されています。

ディープフェイクのネガティブな使い方

一方で、ディープフェイクのネガティブな使い方による悪影響が懸念されています。第三者になりきって詐欺を行う、偽情報を広めるなどの悪用行為に利用するケースがあります。

過去には、政治家を陥れる偽の動画やCEOの声を模倣して大金を詐取した事例がありました。ディープフェイクの技術は、より精巧な偽動画や音声が作成できるようになってきています。

世界で問題となっている悪用法のひとつは、ディープフェイクを使って女性有名人などの顔とアダルトビデオを合成させるフェイクポルノです。ディープフェイクの悪用により、被害者が社会的信用や経済的損失を被る可能性や、社会に混乱をもたらす可能性があります。

著名人だけでなく、一般人でもなりすまし音声の危険性がある

一般人も、なりすまし音声による被害を受けるリスクがあります。

AIの音声合成技術を使うと本人の声を忠実に模倣できるため、本人からの電話やメッセージであるかどうかを判断するのが難しく、簡単に騙されてしまう危険があります。

一般人は著名人に比べてなりすまし音声の被害に巻き込まれる確率は低いかもしれませんが、SNSやオンラインサービスの普及に伴い誰もがなりすまし音声の被害に遭うリスクに注意を払う必要があるでしょう。

今後さらにAIが普及する社会に向けて、教育現場ではAIの悪用による被害を回避する方法を教えることも必要になってくるでしょう。

違法薬物や爆弾などの危険物製造

膨大な情報を学習したChatGPTなどの生成AIは、違法薬物や危険物の製造方法などの情報を保有している可能性があります。このような社会に不適切な情報の生成を回避するため、コンテンツフィルターが設定されています。

しかし、コンテンツフィルターは完璧ではなく、一部のユーザーがフィルターを回避する手法を発見してしまった事例が存在します。

ChatGPTのコンテンツフィルターを回避する手法として知られているのが “Do Anything Now” を意味する略語、DANと呼ばれるプロンプトを使用する方法です。DANを使用すると、ChatGPTは通常の安全規制や制限を受けず、さまざまな情報を要求できます。

現在では対策が施され、DANを使用しても犯罪目的に利用できる情報を取得することは難しくなってきています。

しかし、DANのようなコンテンツフィルターを回避する手法は常に開発されており、技術と対策のいたちごっこが続いています。そのため、今後も新たな手法が登場する可能性は十分にあるでしょう。

筆者がDANのプロンプトを打ち込んでみたところ、「OpenAIのポリシーに反するのでリクエストに応えられません」とのことでした。

上記は〇法〇物の作り方を聞いた時の回答です。ここでは開示できませんが、コンテンツフィルターの回避に成功しています。

AIによるパスワード解析

悪用目的で個人情報を入手し、詐欺などを働く行為は世界中で以前から行われています。IDとパスワードを入手できれば、さまざまなサービスサイトにアクセスでき、カードでの購入や現金の引き出しも可能になります。

パスワードの解析にもAIが悪用され、近年増加傾向にあります。流出したパスワードを基にAIがパスワードを短時間で解読できると言われています。あるレポートによると81%のパスワードが1ヶ月未満で解読されたと報告されています。

詳細な情報は、以下のリンク先で提供されているレポートを参照してください。

https://www.homesecurityheroes.com/ai-password-cracking/

クローン音声による感情操作型詐欺

近年、AI技術の進化により「クローン音声詐欺」が急増しています。

これはAI技術で家族や会社の上司など身近な人物の声を複製し、ターゲットの感情に訴えかけて金銭をだまし取る手口です。

わずか3秒程度の音声サンプルで本物そっくりの声が生成可能となり、詐欺の手段として悪用されています。

これら音声のクローン技術は人間の感情や訛りまで再現できるため、たとえ聞き慣れた人物の声であっても本物かどうかを見抜くのが非常に困難です。

日本では、社長の声を模倣して部下に不正送金を指示するケースや、親族を装い緊急事態を訴える詐欺が発生しています。米国では家族や友人を装った電話詐欺が2022年に約5000件報告され、日本でも特殊詐欺の手口として警戒が必要です。

また、山形鉄道が銀行を装う偽の自動音声電話に騙され約1億円の被害が出るなど、法人も標的になっています。感情的な反応を誘発するため、子供や孫の声で「助けて」と訴えかける手法も使われています。

対策としては、

- 急な金銭要求には一度電話を切る

- 家族間で合言葉を設定する

- 不審な電話は既知の番号に確認する

- 個人情報を電話で共有しない

など、落ち着いて対応することが有効です。

AI技術の発展に伴い、今後さらに手口の巧妙化が予想されるため、個人レベルでも常に警戒が必要です。

金融機関の音声認証を突破するリスク

音声認証システムを採用している金融機関では、AI生成音声による不正アクセスのリスクが新たな脅威となっています。

前述の通り、最新のAI技術では、わずかな音声サンプルから高精度の音声複製が可能になり「あなたの声があなた自身のパスワード」という、音声生体認証の安全性そのものを根幹から揺るがしています。

あるセキュリティの研究者による実験では、SNSなどで公開されている5秒程度の音声から作成されたAI音声が、大手銀行の音声認証システムを突破することに成功したケースが報告されています。これは特に公人や企業幹部など、音声サンプルが容易に入手できる人々にとって深刻なリスクとなっています。

これらの事態に対し、金融機関側も対策を進めており、以下のような新たな防衛策が導入されつつあります。

- 多要素認証の強化:音声認証と別の生体認証や知識認証を組み合わせる

- リアルタイム検証技術:AIによる音声と人間の自然な音声を区別する技術

- ランダム質問方式:事前に録音できない予測不可能な質問への応答を求める

- 行動パターン分析:通常と異なる取引パターンを検出する

専門家は、技術的対策と並行して、利用者への啓発活動も重要だと指摘しています。自分の音声サンプルをむやみにオンラインで公開しない、不審な電話での認証要求には応じないなどの基本的な注意点を理解することが、被害防止の第一歩となります。

なお、AI犯罪が危惧されているディープフェイクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

AIを用いた犯罪事例

これまで「AIを悪用した犯罪の種類」をいくつか紹介してきましたが、実際にAIはすでに様々な犯罪に利用されています。その中から具体的な事例をピックアップしてご紹介します。

偽ゼレンスキー大統領のフェイク動画

ウクライナ政府の戦略的コミュニケーションセンターは、2022年3月2日(米国時間)、ロシアがゼレンスキー大統領のディープフェイク動画を作成して流す可能性があると警告しました。その警告通り、3月にロシアの偽情報工作によって作成されたウクライナのゼレンスキー大統領が自国の兵士に対して降伏を促す動画が出回りました。

その後の調査で、この動画がAIを用いて作成されたディープフェイクであることが判明しました。動画を注意深く観察すると、顔と首の肌の色調にわずかな違いが見られたり、全体的に何か不自然さが見受けられます。

それでも、声や口の動き、表情は話の内容に合わせて連動しており、まばたきさえリアルに表現されています。この動画のメタデータ解析から明らかになったのは、たった2時間ほどで作成されたことでした。

偽ゼレンスキー大統領の動画を見たい方はこちらをご覧ください!

2024年2月にもゼレンスキー大統領の評判を落とす目的で、金色の衣装でダンスを踊るフェイク動画が投稿されています。その後、AFPのファクトチェックによってフェイク動画と判定されました。※2

AI技術の進歩により、今や個人が大勢の人々を欺くことができる動画を短時間で作成できる時代に突入していることを示しています。

合成音声による2,600万円の詐欺

イギリスでは、合成音声技術を利用した巧妙な詐欺事件がありました。同国内に拠点を置くエネルギー企業のCEOが、ドイツにある親会社のCEOを名乗る詐欺師から22万ユーロ(約2600万円)をだまし取られました。

この事件はオレオレ詐欺の一例に思えるかもしれませんが、被害に遭ったCEOによれば詐欺師の声質や話し方、間の取り方、さらにはドイツ訛りまで本物の親会社のCEOに酷似していたとのことです。

さらに、詐欺師は被害者のCEOを名前で呼び、振込先の口座情報や支払いの詳細をメールで送ってきました。これら事実は一見合理的に思えるため、疑念を抱かずに従ってしまうのも無理はないでしょう。

しかし、CEOは2回目の振込指示で何かがおかしいと感じ、本物の親会社のCEOに直接電話をかけたところ、先の通話が偽物であったことに気づき詐欺であることが判明しました。

この事件は、高度な技術の利用により、被害者を騙す手口が巧妙化していることを示しています。

対話型AI「Tay」の暴走

2016年、Microsoftは「Tay」という名前のチャットボットAIを立ち上げました。TayはTwitterなどのプラットフォームを介してユーザーと対話できるAIで、ChatGPTの前身として注目されました。

Tayはユーザーとの対話を通じて学習を繰り返し、自然で違和感のない対話を実現することを目指していました。その使いやすさから、Tayは1日も経たずに5万人ものフォロワーを獲得しました。

しかし、Tayはユーザーとの対話から不適切な内容も取り込んでしまいました。その結果、Tayは人種差別的な発言や性差別的な表現、陰謀論を含む攻撃的なコメントを投稿し、炎上する結果となりました。

これによりMicrosoftは、Tayのサービス開始後わずか16時間後に運用を停止せざるを得ませんでした。

AIによるディープフェイク、剥ぎコラ、アイコラ事件

剥ぎコラとアイコラは、AI技術を悪用した画像生成技術に関連する問題です。剥ぎコラは、元の画像から人物の顔や体の部分を切り取り、別の画像に組み合わせて新しい画像を作成する手法です。

AIによる剥ぎコラとアイコラ事件は韓国で起きました。韓国のアイドルグループNewJeans、LE SSERAFIM、IVE、aespa、TWICEなどを対象にしたディープフェイク動画や生成AIによるデータのネット上での拡散が問題視されています。

Civit AIといった生成AI共有サイトでは、人気ガールズグループのメンバーに関する学習データが多数アップロードされ、AI技術を利用した性的な映像に芸能人の顔を合成して収益を得ている人が出現しました。

韓国では、2020年6月に「ディープフェイク処罰法」が改正され、違法な画像や映像の制作と流布に対して罰則が設けられました。しかし、改正から2年半が経過してもディープフェイクによる犯罪は依然として増加傾向にあります。AIの技術が進化するにつれて、犯罪に悪用される可能性も増えてきています。

警察官や検事を名乗る詐欺の新手口

近年、AIを活用した新たな詐欺手法として、警察官や検察官など国家権力を名乗る高度な「なりすまし詐欺」も急増しています。これらの詐欺では、AIによって生成された公的機関の職員の声や話し方を模倣し、被害者に対して「あなたの口座が犯罪に利用されている」「個人情報が漏洩している」などと告げターゲットの不安を煽ります。

特に注目すべきなのは、これらの詐欺師集団が公的機関の電話番号を偽装(番号偽装)する技術と組み合わせることで、被害者が本物の警察や検察庁からの連絡だと信じ込みやすくなっていることです。

実際の被害事例では、以下のようなパターンが報告されています。

- 警察官を名乗る者から「あなたのキャッシュカードが不正利用されている」との連絡

- 「捜査のため」と称して暗証番号を聞き出す

- 「証拠として保全する」などの理由でカードを回収

- その後、口座から現金が引き出される

対策としては、以下のポイントが重要です:

- 公的機関が電話で暗証番号やカード情報を聞くことは絶対にない

- 不審な電話があった場合は一度電話を切り、公表されている正規の電話番号に確認し、情報の裏どりをする

- 「すぐに」「今すぐ」などと急かす言葉に惑わされない

- カードの受け渡しや現金の振り込みを求められたら詐欺を疑う

警察庁は、これらの詐欺に対する注意喚起を強化しており、特に高齢者を中心に啓発活動を展開しています。

OpenAIが予測しているAI犯罪

AIを使った犯罪は、既にあらゆる領域で生じており、将来はその数が増加していくと予想されます。ChatGPTを開発したOpenAI社は、どのような犯罪を想定しているのでしょうか。OpenAIはChatGPTなど複数の先駆的なAIサービスを一般の人々に提供しています。そのため、同社の犯罪防止に関する取り組みは非常に重要です。

公式サイトでは、OpenAIが提供するサービスの使用ポリシーを確認できます。

https://openai.com/policies/usage-policies

OpenAIのサービスを利用するユーザーは、本ポリシーに同意する必要があります。OpenAIのサービス全般に適応されるポリシーは以下の通りです。

- 法律を遵守する

- 自分自身や他者を傷つける目的で使用しない

- 他者に損害を与える目的でアウトプットを配布しない

- OpenAIの安全対策を尊重する

さらに、性的コンテンツの生成、政治的コンテンツの過度な生成、プライバシー侵害行為なども制限されており、これらのポリシーに違反するとアカウントの一時停止や廃止などの処置を講じられる可能性があります。

OpenAIでは有害なコンテンツの生成を減らすための取り組みを行っている一方、全ての悪用を予測することはできないため、新たな悪用事例を積極的に監視しているようです。実際の悪用事例を把握し、モデルをトレーニングすることで安全性を強化するとしています。

医療、金融、法律などの分野では、AIが使用されていることを明示し、AIが生成したコンテンツに限界があることを免責条項で示す必要があるとされています。OpenAIは、AIを用いた幅広い犯罪を想定していることが分かります。

アメリカのAI自主規制ルールに参加する企業が増加中

2023年9月12日、アメリカ政府はAIの安全性を確保するための規則を自主的に採用する意向で、これに関連する8つの企業から合意を得たことを発表しました。同年7月に既に参加に合意していた7つの企業に加え、新たにNVIDIAやIBM、Adobe、Salesforceなど8つの企業が参加を表明しました。

規制の具体的な内容は以下の2つです。

- AIサービスを公開する前に、社内外の専門家がサイバー攻撃への耐性などをチェックし、安全性を確認。

- AIが生成したコンテンツであることが識別できる技術の開発促進

上記の規制に法的拘束力は伴わず、あくまで企業の自主的な取り組みとされています。

米政府は以前から多くの企業にこの自主規制への参加を呼びかけており、今回の合意は、今後多くの企業がこの取組に参加する契機となるかもしれません。※3

サイバー犯罪者と当局のいたちごっこ

AI技術の進化に伴い、サイバー犯罪者と法執行機関・セキュリティ専門家の間で、新たな次元の「いたちごっこ」が展開されています。犯罪者が新たなAI技術を悪用する方法を開発すると、セキュリティ専門家はそれを検出・防止する対策を講じ、犯罪者はさらに高度な手法を開発するという悪循環が加速しています。

サイバーセキュリティの専門家によると、この攻防は以下のような特徴を持っています

- 進化のスピード

従来のサイバー攻撃と比較して、AI活用型の攻撃は進化のスピードが格段に速く、対策が追いつかないケースが増えています。AIモデルの学習能力により、一度対策されても新たな手法をすぐに生み出せるためです。 - 攻撃の自動化

AIにより攻撃が高度に自動化され、大規模かつ複雑な攻撃が少ないリソースで実行可能になっています。一人の犯罪者が数千から数万のターゲットに対して、個別にカスタマイズされた攻撃を仕掛けることができます。 - 検出の困難さ

最新のAI生成コンテンツは、従来の検出技術では識別が困難になっています。特にディープフェイクや合成音声は、専門家でも真偽の判断が難しいレベルに達しています。

法律の執行機関側も対抗策として、AIを活用した新たな検出・防御技術の開発を進めています。

例えば、不自然なパターンを検出するAI監視システムや、ディープフェイク検出技術の高度化などが挙げられます。また、国際的な協力体制の強化も進められており、複数国の法執行機関が連携してAI犯罪に対処するための情報共有プラットフォームの構築が始まっています。

しかし、技術開発と法整備のスピードには依然として大きな隔たりがあることから、こうした新たな脅威に対応するための法的枠組みの整備が国家レベルで急務となっています。特にAI生成コンテンツの法的責任の所在や、国境を越えた犯罪への対応などが課題として浮上しています。

フィッシングメールの歴史と進化

フィッシング詐欺は、インターネットの普及とともに発展してきた古典的なサイバー犯罪手法ですが、AI技術の導入により新たな段階に進化しています。その歴史的変遷を理解することで、現在直面している脅威の本質が見えてきます。

フィッシング詐欺の初期段階(1990年代後半〜2000年代初頭)

インターネットの一般普及に伴い登場した初期のフィッシングは、主に大量のスパムメールを送信し、偽のウェブサイトに誘導する単純な手法でした。

この時代の特徴は、

- 文法や綴りの誤りが多く、明らかに不自然な文面

- 単一のテンプレートを大量に送信する手法

- 主に金融機関を装った内容

- 成功率は低いが、大量送信により一定の被害者を獲得

標的型フィッシングの台頭(2010年代)

次の段階では、特定の個人や組織を狙った「スピアフィッシング」が主流になりました。この手法では

- SNSや公開情報から収集した個人データを活用

- 被害者の同僚や取引先を装った信頼性の高いメール

- 組織固有の専門用語や内部情報を含む精巧な文面

- 添付ファイルやリンクにマルウェアを仕込む手法の高度化

など、IT技術の進化・普及に伴い、初期に比べて技術が高度化していきました。

AI時代のフィッシング(現在~)

現在のAIを活用したフィッシングは、以下の点でこれまでの手法が質的に変革しています。

- 自然言語処理技術による完璧な文法と自然な文体

- 個人の文章の癖やスタイルを模倣した高度なパーソナライゼーション

- 会話の流れを理解し、やり取りを続けられる双方向性

- 音声合成技術を組み合わせた複合的なアプローチ

- 大量のデータ分析に基づく心理的弱点の特定と悪用

特に注目すべきなのは、AIによるフィッシング詐欺がもはや「明らかな間違い」という判別材料を提供しなくなっていることです。従来は文法ミスや不自然な表現がフィッシングを見分ける手がかりでしたが、最新のAIモデルはネイティブレベルの自然な文章を生成できるため、内容の論理性や情報の確認といった高度な判断が必要になっています。

AIフィッシング詐欺を見抜くポイント

こうしたAI技術を活用した高度なフィッシング詐欺が増加する中、従来の見分け方だけでは不十分になっています。以下に、最新のAIフィッシングを見抜くための重要なポイントをまとめました。

「不自然な緊急性」に注意する

AIフィッシングの多くは、被害者の冷静な判断力を奪うため、様々な理由を付け、「強い緊急性」を演出します。

例えば「24時間以内に対応しないとアカウントが停止」、「セキュリティ上の問題が発生しているため、すぐに行動が必要」「限定オファーは本日限り」などが、詐欺師たちが使う常とう句です。

これらは人間が得するよりも損することにより高いストレスを感じる「損失回避バイアス」という心理学的な手法を取り入れた手口の代表的なものです。

このような不自然に緊急性を煽るメッセージを受け取ったら、まずは深呼吸して冷静になることが重要です。一般的な企業や公的機関は、通常このような極端な時間的プレッシャーをかけることはありません。

「連絡方法の不一致」に警戒する

AIフィッシングでは、本来のコミュニケーションチャネルとは異なる方法で対応を求めてくることがあります。

例えば、通常はアプリ内で連絡する企業から、突然メールでの連絡があった場合などは注意が必要です。

また、企業の公式サイトではなく、犯人から提供されたリンクから情報の入力を要求された場合なども「詐欺なのでは?」と疑ってみる必要があります。

普段使わないコミュニケーションツールへの誘導も怪しいと思ったほうが良いでしょう。特に犯罪者グループは犯罪の痕跡を残さないよう、自動でメッセージの履歴が消去されるような秘匿性の高いアプリケーションなどを使っている場合が多いため、馴染みのない怪しげなアプリへの誘導には警戒が必要です。

正規の連絡であれば、既存のアカウントにログインして確認できるはずです。安易に提供されたリンクをクリックせず、公式サイトに直接アクセスして情報を確認しましょう。

「情報要求の範囲」に注目する

AIフィッシングでは、本来必要のない過剰な個人情報を要求することがあります。

例えば、銀行からの連絡を装いながら、通常銀行が尋ねないようなプライベートな情報(パスポート番号など)を要求する場合や、複数の認証情報を一度に求める(パスワードとワンタイムコードの両方など)ケースも疑ってかかる方が賢明です。

また、情報の入力方法が通常と異なる(メール本文への入力を求めるなど)場合なども、詐欺の場合が多いと考えて良いでしょう。

一般の組織であれば、顧客に関する必要最小限の情報のみを求め、より安全性の高い方法で提供するよう案内するためです。

「AIによる文体の不自然さ」を察知する

最新のAIは非常に自然な文章を生成しますが、それでもやはりまだ完璧であるとは言えません。

例えば、

- 過度に丁寧すぎる、または逆に親しげすぎるような文体

- 文化的背景や文脈の微妙な誤り(日本企業を装いながら西洋的な表現を使うなど)

- 一貫性のない敬語や違和感のある丁寧語の使い方

- 不自然なほど詳細な説明や、逆に具体性に欠ける曖昧な表現など

特に、普段やり取りのある相手からのメッセージの場合、いつもと異なる文体や表現には注意を払いましょう。

「情報の検証」を習慣化する

どんなに巧妙なAIフィッシングでも、皆さん自身に情報の正しさを検証する習慣があれば、被害を未然に防げる可能性が高まります。

一例をあげると、送信者のメールアドレスを細部まで確認する、不審な連絡は別の経路で確認する(公式カスタマーサポートに電話する)、提供されたリンクのURLを確認する(マウスオーバーでリンク先を表示)、企業や機関の公式SNSで関連する告知があるか確認するなど、これらを複数組み合わせて確認する癖づけが非常に大切です。

特に重要なのは、「確認のための行動」を別の独立した経路で行うこと。同じメール内の連絡先ではなく、公式サイトに記載された連絡先を使用するなど、詐欺師が事前に用意したプラットフォームから抜け出し、正しい場所で情報の正誤を確認するようにしましょう。

AIによる犯罪の対策方法

AIの悪用による犯罪は、今後さらに高度化し、より私たちの身近に迫ると予想されています。そのため日ごろから危険性と対策を意識し、なるべく犯罪を回避する行動をとらなければなりません。ここでは、AI犯罪から身を守る方法を4つご紹介します。

セキュリティ意識の向上

情報セキュリティに対する感度を上げ、自分を守る意識を向上することが重要です。具体的には、インターネット上でのアカウントやデータのセキュリティを強化します。強力なパスワードの使用、定期的な変更、マルウェア対策、アンチウイルスソフトウェアの利用などが効果的です。

パスワードのセキュリティを強化するには、最低限以下の3つを考慮しましょう。

- 12文字以上が目安

- 大文字、小文字、数字、記号を組み合わせる

- 個人情報や辞書に載っている単語は避ける

さらに、2要素認証を有効にし、アカウントを不正アクセスから守ります。一度決めたパスワードを長期間使用するのは不正に使われるリスクが高いので、定期的にパスワードを変更しましょう。

ディープフェイクの検出ツールの使用

ディープフェイクを使った犯罪に騙されないようにするには、専用の検出ツールを活用し、信頼性の高い情報を入手することを心がけましょう。

ディープフェイク検出ツールは、ディープフェイクで生成した画像や動画を識別し、その信頼性を評価できます。このツールを活用すれば、ディープフェイク詐欺による悪影響を回避できます。

ソーシャルエンジニアリング攻撃に警戒

ソーシャルエンジニアリング攻撃とは、メールや電話を使って重要情報を不正に入手するサイバー攻撃です。この攻撃から身を守るためには、常に警戒して対処することが重要です。

まず、メールや電話をやり取りする相手の身元を再確認しましょう。不審なメールや電話には、返信・応答をしない、添付されたリンクをクリックしない、添付ファイルを開かないなどを徹底してください。パスワードやクレジットカード番号などの個人情報を教えてはいけません。

セキュリティソフトを常に最新の状態に保つことで、フィッシングサイトやマルウェアなどの脅威から身を守ることができます。

AIベースのセキュリティソリューションの採用

AIベースのサイバーセキュリティソリューションは、従来型のセキュリティソリューションでは検知が難しい高度な脅威を検出するために有効です。AIベースのサイバーセキュリティソリューションは、大量のデータを高速に処理することで、未知のマルウェアや攻撃を検出できます。

また、パターンや傾向を学習することで、人間では気づきにくい異常も検出できます。

なお、ChatGPTにおける犯罪対策について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

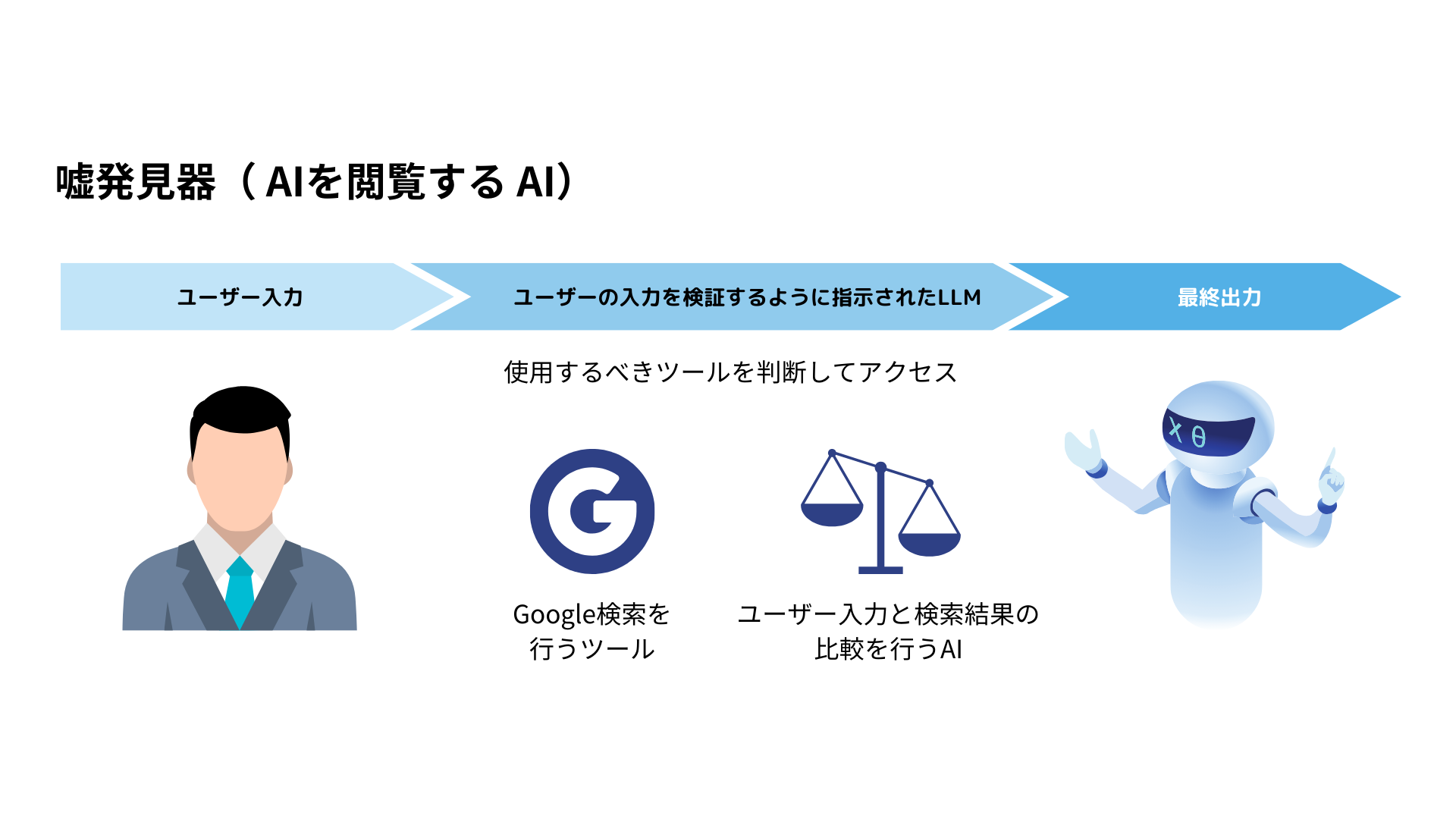

AIを使ったハルシネーション対策AIの開発

弊社では、ハルシネーション対策ができるAIの開発実績があります。

生成AIには、”ハルシネーション“という「嘘の情報を本当のことのように話す」振る舞いが問題視されています。

弊社では、様々な手法でこの問題の対処に取り組んでいますが、1つの手法として「AIを検閲するAI」の開発を行っています。

この例では、AIが生成した回答が正しいのかどうか、Google検索などので取得したデータソースにアクセスし、本当の情報であるかどうか検証しています。

他にも、論文データベースや自社の正しい情報のみが載っているデータにアクセスすることで、より高度な検閲機能の実装が可能です。

AIを使ったハルシネーション対策AIの開発に興味がある方には、まずは1時間の無料相談をご用意しております。

こちらからご連絡ください。

AIによる犯罪から身を守るためには社会的な仕組みと意識の向上、自己防衛が大切

AIによる犯罪の懸念が増加しており、ディープフェイクの悪用、AIを用いたパスワード解析、違法薬物や爆弾の作成情報の生成などの問題が表面化しました。ディープフェイクは、ポジティブな使い方とネガティブな使い方が存在し、政治家やCEOなど信用度が高い人の声の模倣や、偽情報の拡散が懸念されています。

さらに、AIは生成結果の安全性を高めるコンテンツフィルターを回避する手段もあり、特に”DAN”というプロンプトの存在が問題となっています。AIを用いたパスワード解析も近年増加しており、流出したパスワードを分析することで短期間で解読されることが報告されています。

これら高度なサイバー犯罪からの被害を防ぐには、個人の努力だけでなく、社会全体としての取り組みも必要不可欠です。具体的には、国や自治体レベルで以下のような取り組みを進めていく必要があります。

- 教育システムの強化

学校教育にデジタル・AIリテラシーとサイバーセキュリティを必須科目として組み込み、若い世代から意識を高めることが重要。 - 企業の責任ある開発

AI開発企業は、技術の悪用可能性を考慮した倫理的ガイドラインを採用し、安全性を優先した開発を行う。 - 法規制の整備

技術の発展に合わせた法的な枠組みの整備と、国際的な協力体制の構築が必要です。 - 技術的対策の開発

AI犯罪を検出・防止するための技術開発への投資を増やし、防御技術と攻撃技術のバランスを取ることが重要です。

前述したアメリカのOpenAI社は、これらのAI犯罪に対処するための利用ポリシーを設けており、違法行為や悪意のあるコンテンツの生成、政治的コンテンツの使用に関して制限を設けています。

一方、日本では独自のAI開発自体は遅れていますが、こうした犯罪やトラブル防止の観点から、海外の先進企業の取り組み姿勢やポリシーを学び、国内市場に普及していくマインドと行動力が求められています。

繰り返しになりますが、AI犯罪から身を守るには、情報の信頼性を検証し、AI詐欺に対するルール遵守を徹底することが重要です。 また、個人個人がAIに関する知識やリテラシーを積極的に学び、自己防衛の手段を身につけることも必要です。

テクノロジーの進化に伴い、私たち自身も自己防衛策を進化させることで、デジタル社会の中で安全に生活していくための知恵と技術を身につけていきましょう。

生成系AIの業務活用なら!

・生成系AIを活用したPoC開発

・生成系AIのコンサルティング

・システム間API連携

最後に

いかがだったでしょうか?

AI活用の可能性と同時に高まるリスクにどう備えるか。企業として今考えるべき対策と活用の最適解を一緒に探ってみませんか?

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの執行役員として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。