どこを貫通したかわからないので結果的に壁が壊れない……そんな話があるようです。

ドイツ航空宇宙センター(DLR)で行われた最新の量子力学研究によって、高エネルギーの原子ビームが1原子層という極限に薄い膜を傷つけることなく透過できることが明らかになりました。

壁役となったのは、炭素原子がハチの巣状に並ぶ「グラフェン」という素材です。

新たな研究ではこの「すぐに壊れてしまいそう」と思われてきたこの超薄膜が、高速ビームの衝撃を100時間にわたり受けても破壊されないという、不思議な結果が実証されました。

またその後の分析により、この現象の裏側には量子力学特有の“どこを通ったかわからない”という性質と、グラフェンのもつ強靱な炭素結合が組み合わさった複合的なメカニズムが潜んでいることが分かりました。

研究チームは、この現象が超高感度の重力波検出機などの先端研究で活躍する可能性があると述べています。

しかし「グラフェンの壁を量子力学的な性質を獲得した原子がスルリと通り抜けてしまう」というSFめいた事実は、いったいどうして起きてしまうのでしょうか?

研究内容の詳細はプレプリントサーバーである「arXiv」にて公開されています。

目次

- ビームに100時間貫通され続けても無傷な壁

- 量子的不確定性とグラフェンの耐久性

- 量子的な壁抜けが何の役に立つか?

ビームに100時間貫通され続けても無傷な壁

多くの人は、「高速ビームを薄い膜に当てたら、すぐに穴だらけになるのでは?」と考えるのではないでしょうか。

私たちがイメージする“高速ビーム”と言えば、工場のレーザー切断機や粒子加速器など、強力なエネルギーで何かを削ったり壊したりする装置を思い浮かべるものです。

あるいは、SF作品に登場するビーム兵器を思い描くかもしれません。

そのうえ、膜がわずか1原子の厚さしかなければ、「一瞬で壊れてしまうだろう」と想像するのは自然なことでしょう。

実際、古典的な考え方では「大きな運動エネルギーを持つ物体が薄い壁に衝突すれば、壁を粉々にして突き抜ける」と考えられています。

ボールが窓ガラスを割るのと同じイメージで、エネルギーが大きいほど“より細かく砕いて突破する”というわけです。

ところが今回の実験では、そんな「壊れそうな超薄膜」が壊れないまま高速ビームを透過させる現象が確認されました。

しかも、単に無傷というだけではなく、“回折パターン”という量子力学ならではの足跡までも観測されたのです。

「なぜこんな不可思議が起こるのか?」――その答えは、大きく分けて2つの異なる現象にあるといいます。

1つ目は量子力学的な視点です。

「原子がどこを通ったか確定されなければ、壁は壊れず、波としての性質を失わずに干渉を起こす」という考え方です。

もしグラフェンの壁に大穴が空くような破壊が起きれば、飛んできた原子の通路が確定してしまい、量子力学的な干渉は起こらなくなります。

つまり、グラフェンを“こっそり”通過することで、経路が不確定なまま回折が起こせるわけです。

研究者たちはこの現象を「高いエネルギーでドアが開く部屋に素早く入り込み、どのドアを通ったのか分からない状態で抜ける」とたとえています。

原子が高速で壁に衝突したときだけドアが開き、結果としてスムーズに通過できるというわけです。

実際、原子の速度を落とした場合には、衝突部位がはっきりしてしまい、壁の向こうに量子力学的な回折パターンが観察されない、あるいはそもそも通過できないことが確認されています。

2つ目の視点はやや古典寄りの発想で、グラフェンが持つ高い強度と、衝突が極めて短時間で済むことにより、壁を壊すほどのエネルギーを伝える“余裕”が生じないという説明がなされています。

1原子層とはいえ炭素結合は驚くほど頑丈で、“鋼鉄より強いスパゲッティ”のように高い張力を持つのです。

そうやって、普通なら「壊されて当然」と思われがちな超薄膜でも、量子の世界では「どこを通ったか分からない」高エネルギーの原子をスルッと通してしまう——そのことが今回の現象をいっそう興味深いものにしています。

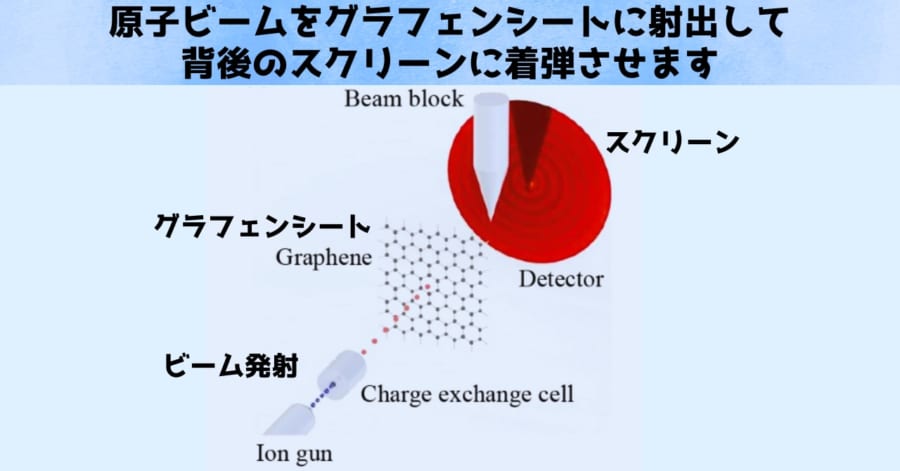

調査に当たってはまず、水素(H)やヘリウム(He)の原子を数百~1600 eV(電子ボルト)という比較的高いエネルギーまで加速できる装置を用意しました。イメージとしては、高電圧をかけて電子(あるいは原子)を飛ばすようなものです。これにより、原子は非常に高い速度を獲得します。

(※なお、実際には粒子をイオン化したあと、途中で電荷を中和して「電荷0」の状態にする調整も行います。)

次に用意されたのが、炭素原子がハニカム(蜂の巣)状に並ぶ「グラフェン」です。

先に述べたようにグラフェンの炭素結合は予想以上に強固で、その強度は鋼鉄の200倍にも達します。

三次元方向への剥がれにはやや弱いものの、シートとしては抜群の強度を誇るのです。

実験では、このグラフェンを薄い枠組みで支え、中央部分に高速ビームを照射できるようにしました。

そして、その背後にはスクリーンを設置し、「原子がどのような状態で通過しているのか」(粒子なのか、波なのか)が確かめられました。

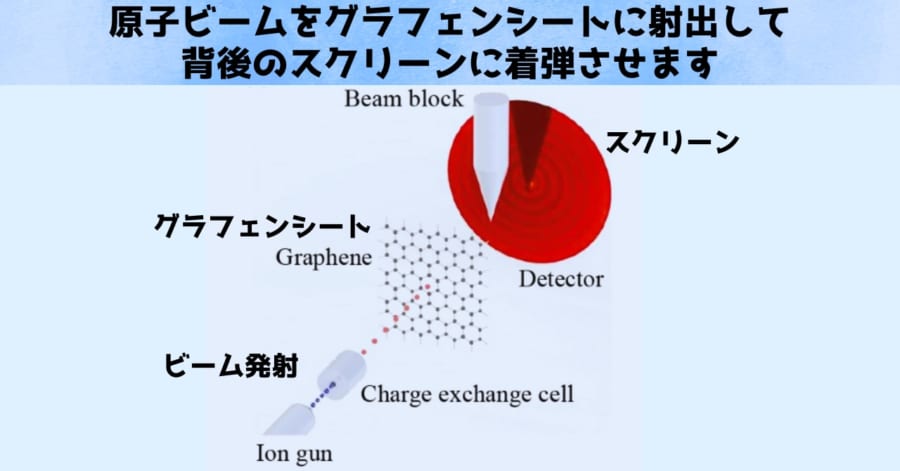

結果として観測されたのは、ただ一点に集まる粒子のスポットではなく、なんとリング状に広がる“回折パターン”でした。

回折とは、もともと波が狭い隙間や障害物を通過するときに起こる現象で、水面の波が堤防の隙間を抜けたあとに円形状に広がるイメージに近いものです。

グラフェンの結晶構造と原子の干渉により、ランダムな向き(多結晶の場合)ごとに異なる回折角度が生じます。

その結果、スクリーンには「デバイ・シェラーリング」と呼ばれる同心円状のリングが複数映し出されるのです。

これは有名な二重スリット実験で見られる干渉パターンと似た性質を示します。

このリングが意味するのは、「グラフェンを通り抜けた原子が、波として振る舞っている」ということ。

もし単なる飛び道具のように直進するだけなら、スクリーン上にはビーム形状の点や円が1つ映るだけで終わるはずです。

複数のリングが現れたという事実は、原子同士が干渉し合い、波動的に広がっているという確かな証拠といえます。

さらに、研究チームは原子を**数百~1600 eV(keVオーダー)**という、かなり高いエネルギー領域まで加速しました。

イメージとしては、小石を投げるのではなく、大砲で弾丸を撃ち出すような勢いです。エネルギーが高いほど原子の「運動量」も大きくなり、それに伴って回折パターン――つまりスクリーンに映るリングの大きさ(半径)も変化していきます。

ある程度エネルギーが大きくなると、リングが1本では終わらず、2本、3本…と次々に増えていく現象が見られました。

これはグラフェンと原子が非常に大きな力(運動量)を交換していることを示しています。

なかには最大8次の回折ベクトルが観測されたという報告もあり、従来の原子回折実験と比べても“飛び抜けて強烈”な運動量変化が起きているわけです。

例えるなら、花火が一重、二重、三重と連続して弾けるように、エネルギーが上がるにつれてリングの層が増えていくイメージでしょう。

そこには原子が「まるで波のように」広がりながら、グラフェンとの間で大きな衝撃(運動量)をやりとりしている様子が映し出されているのです。

もうひとつ注目すべきポイントは、普通なら1原子層のグラフェンが耐えられないほど高速なビームを100時間も照射し続けたにもかかわらず、グラフェンにはまったく損傷が見られなかったことです。

もちろん、さらに高いエネルギーや特別な照射条件になれば、破壊が起きる可能性は否定できません。しかし、少なくとも本研究で使われたエネルギーレベル(数百~1600 eV)では、グラフェンが想像を超える耐久性を示したというわけです。

しかし、なぜこのような奇妙な結果になったのでしょうか?

次は、いよいよ「なぜ壊れないのか?」――量子力学と古典物理の両面から、その仕組みを見ていきたいと思います。

量子的不確定性とグラフェンの耐久性

「なぜ高速ビームがわずか1原子の厚みしかない膜をすり抜け、しかも壊さないのか?」

この結果は一見すると、超常現象のようにも思えます。

しかしながら、量子力学と古典的な物性の両面から眺めると、案外シンプルな答えが浮かび上がってきます。

まず量子力学の視点からみると、量子の世界では、「どの経路を通ったか」が確定しないまま進むとき、粒子は“波”の性質を強く発揮することが知られています。

これがコヒーレンス(干渉性)と呼ばれる状態です。

原子が波として振る舞う以上、「ここを通った」と特定できるほど強い相互作用を結晶と起こしていない、という見方ができます。

研究者たちはこの状況をドアを使って「もし酔っ払った人のように派手にガチャガチャとドアを開ければ、どのドアを通ったかはっきりわかります」とたとえています。

量子力学でいえば、“観測”できるほど強い相互作用が起こり、波動性が壊れてしまうのです。

一方、「どのドアを開いたのかわからない」レベルでそっと通ると、ドアが壊れることなく廊下を通り抜けるイメージになります。

SFの世界では越えられないはずの物理的障壁を量子化して(波の状態で)通り抜けると言う設定がしばしばみられますが、今回の研究はそれを現実世界のグラフェンを相手に実証したわけです。

一方、もしビームが壁を破壊するくらい大きな衝撃を与えると、「どこを通ったか」の情報がはっきり残ってしまい、回折は生じなくなってしまいます。

言い換えれば、破壊を回避する微妙な衝突条件こそが、「経路不確定+回折パターン」を生み出す鍵になっているのです。

(※量子力学の世界では、ある粒子が「どの経路を通過したか」を観測できない(観測が入らない)状態にあるとき、粒子は波として振る舞い続けることになります。もし結晶を破壊するほど強い衝突が起これば、結晶に「ここを通った」という情報がはっきり残り、量子の波動性(コヒーレンス)は失われてしまいます。結果として、破壊を伴うほどのエネルギー伝達が起きないからこそ、「通過ルートがわからないまま回折を起こす」という量子力学的性質が保たれるのです。)

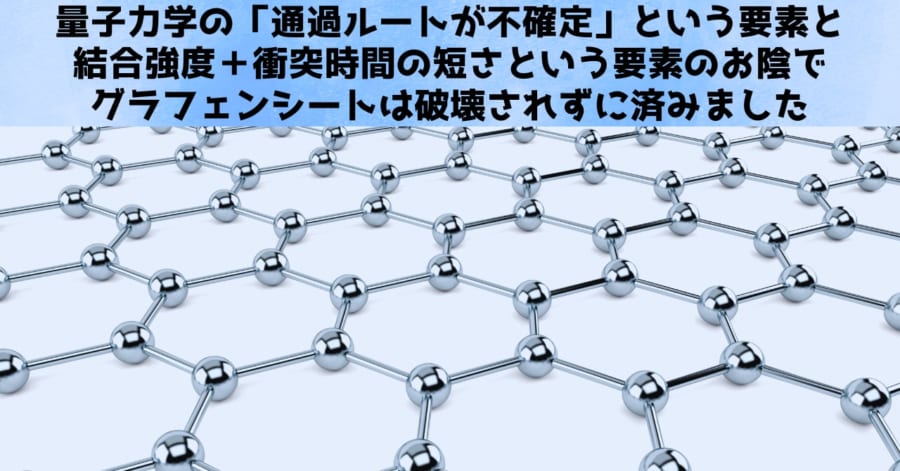

一方で、グラフェン自体の圧倒的な強度もここで重要になります。

炭素原子間のsp²結合は非常に強固で、局所的には鋼鉄の200倍にも達する強度を持ちます。

とはいえ、必ずしもビームを“跳ね返す”わけではありません。

むしろ短時間での衝突によって大きなエネルギー伝達が起こらず、ビームがすり抜けていく形になります。

実際、弱いビームを当てるとグラフェンの壁で反射されるケースも確認されています。

しかし今回の実験では、十分なエネルギーのビームが一瞬で通過するため、穴を空けるほどの衝撃を与えきれないのです。

研究者たちはこの状況をさらに突き詰めるため、時間依存密度汎関数理論(難しい名前ですが中身は簡単です)を持ち出しました。

時間依存密度汎関数理論を簡単に言えば原子同士の軌道や電子密度がどの程度重なり合い、どのくらいの衝撃(運動量交換)が起きるかを計算し、壁を壊すほどのエネルギー移転が発生するかを数値的に予測する理論です。

研究者たちがこの理論にもとづき算出を行ったところ、「原子が超高速で一瞬のうちに通過するため、結晶に大きなダメージを与えるほどの運動量は伝わらない」という結論が得られました。

(※時間依存密度汎関数理論自体は量子理論の一種です)

グラフェンの炭素ネットワークは、一見硬そうですが、局所的にはわずかに弾力性があり、“パチン”と千切れない程度に衝撃をいなしてしまう状態が起き、結果として原子の潜り抜けが起きていたのです。

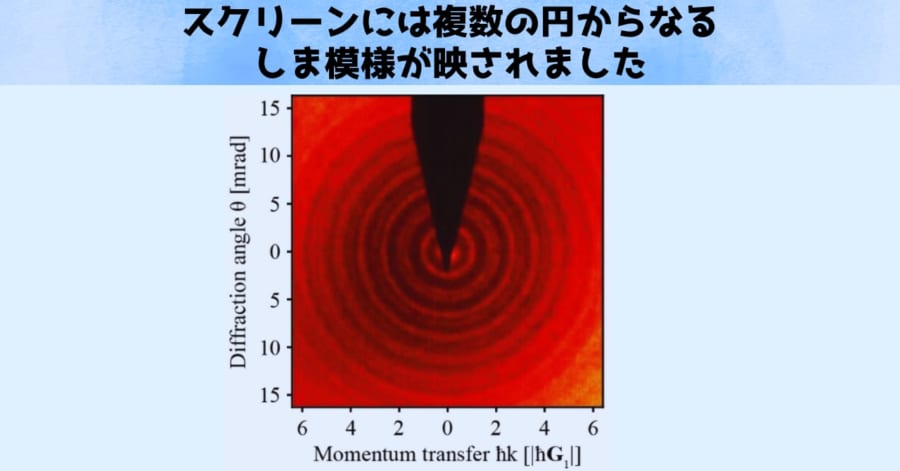

つまり、量子力学の「通過ルートが不確定」という要素と、グラフェンの結合強度+衝突時間の短さという要素がガッチリ組み合わさって、原子が壁を粉砕せずに透過し、しかも回折という波らしい量子現象が観測できたのです。

次ページでは、この研究成果によってどんなSF技術が解禁されるかを紹介したいと思います。

量子的な壁抜けが何の役に立つか?

研究者たちは今回の研究成果を応用すれば、原子の質量を武器にした重力波測定が可能になると述べています。

重力波とは、宇宙で起こるブラックホールの合体や中性子星の衝突といった超巨大イベントの際、時空がさざ波のようにゆらぐ現象です。LIGOやVirgoなどの巨大なレーザー干渉計を用いて検出されはじめ、いまや天文学の最先端を走るテーマでもあります。

しかし、こうしたレーザー干渉計は「光=質量のない粒子(フォトン)」を使っているため、とても微弱なゆらぎを捉えるには装置自体を大きく・精密に作る必要がありました。

ここで注目されるのが質量を持つ粒子、すなわち“原子”を使うというアイデアです。

光は軽々と空間を跳ね回るジャイロのような「回転する軽いセンサー」だと考えてみてください。

軽いセンサーはふわふわ飛び回っていても、重力波によって時空がわずかに波打っただけでは気づきにくくなっています。

一方、質量のある原子は、もう少しがっしりした「回転する重いセンサー」のようなもの。

このような質量を持つ原子ビームを使うと、空間がほんのわずかにゆがむだけでも、物質波のパターンが変化すると期待できます。

たとえば、重力波が通過して空間がほんのわずかに伸び縮みすれば、原子の飛ぶ道のりや干渉パターンが影響を受け、「ここに波が来た!」という証拠をつかめるかもしれません。

あるいいはサーフボードでたとえるならば、光を使う場合、波が小さすぎるとサーフボードが浮き沈みを見逃してしまうかもしれません。しかし、質量のある原子の“ボード”なら、微小なうねりでもバランスが崩れやすい=ゆらぎを拾いやすい可能性があるのです。

(※レーザー干渉計(LIGOなど)では光(質量ゼロの粒子)を使っていますが、原子には質量があります。質量を持つ粒子ほど、空間がわずかにゆがんだ際の影響を“自分の動き”として受け取りやすい、という期待されています)

これが実現すれば、将来的には「卓上サイズの重力波測定器」が生まれるかもしれません。

SFのような超高精度の重力波測定装置があれば、どんな物体でも検知する究極の物体探知センサーが実現する可能性もあるわけです。

(※電波と違って重力を遮断する方法はないため重力波センサーではステルスは成り立ちません)

「高速ビームでも壁が壊れない」という現象は、文字通り“一瞬で突き抜ける”以上の意味をもちます。

観測されないがゆえの波動性、原子1枚の膜が破壊されない強度――いずれも、従来の常識を覆す結果です。

今回の研究結果は、夢が広がりそうな多くのSF的な技術への扉を開くものとなるでしょう。

元論文

Diffraction of atomic matter waves through a 2D crystal

https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.02360

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部