- URLやPDFを読み込んで専門知識を備えた独自ChatGPT(DocsBot)を構築可能

- 無料〜有料でボット数・ソース量・利用AIモデル・メッセージ上限が大幅に異なる

- WordPressやLINEと連携でき、問い合わせ自動化や専門QAボットとして活用しやすい

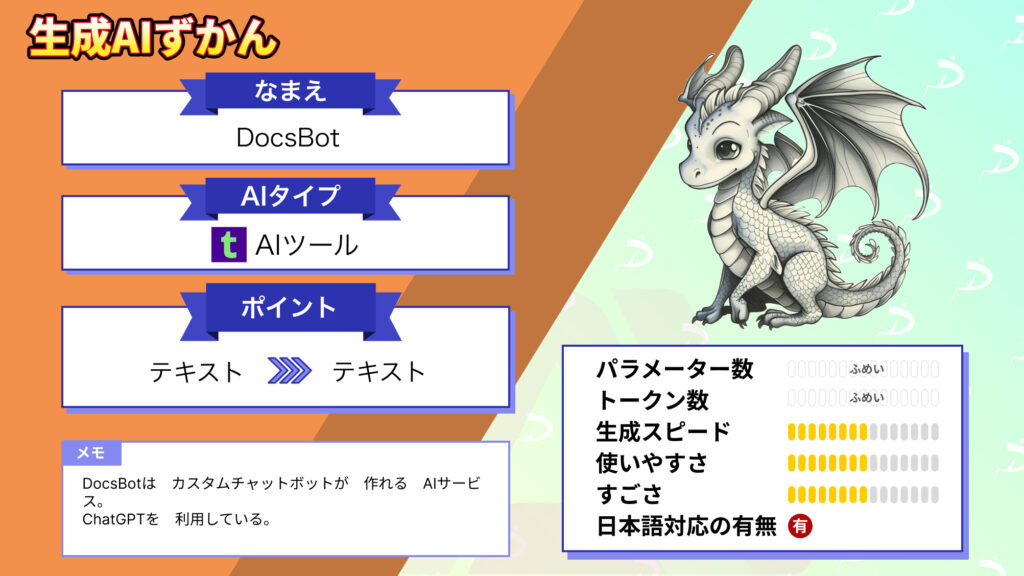

DocsBot とは、ChatGPTの知識ベースで独自のChatBotが簡単に開発できるサービスです!

この記事では、ChatGPT搭載のDocsBotというサービスの以下の内容について詳しく解説しております。

- DocsBotとはどのようなサービスなのか

- DocsBotの利用料金と無料版との違い

- 実際にBotを作る手順

- 使ってみての感想

最後までお読みいただけますと、DocsBotがどのようなサービスなのか理解でき、自社に合っている料金プランや実際にBotを作る手順がわかります。ぜひ、最後までご覧ください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

DocsBotとは?

まずは、DocsBotがどのようなサービスなのか、その概要について解説します。また、DocsBotが回答を生成する仕組みについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

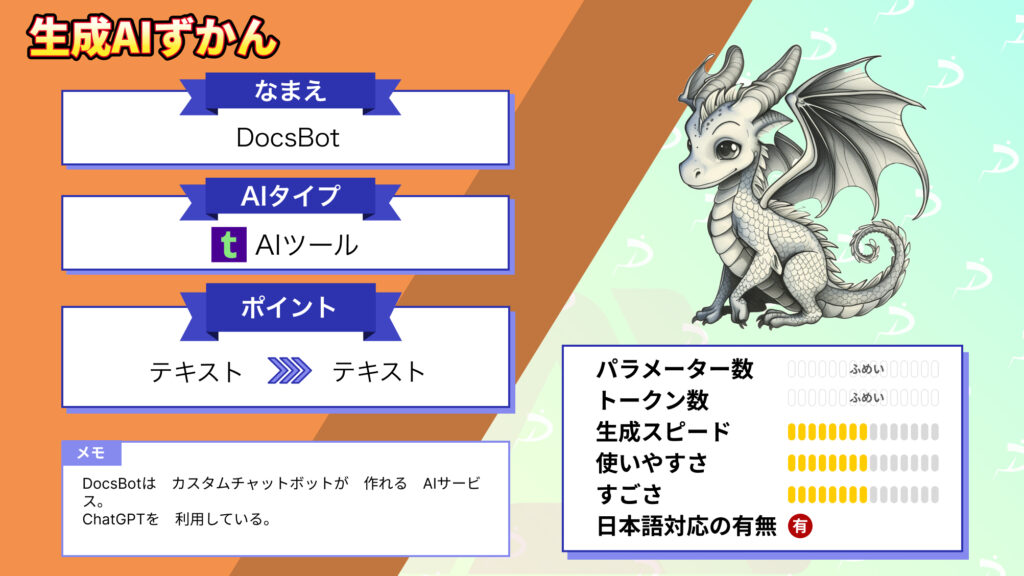

DocsBotは独自のChatGPTを作れるサービス

DocsBotとは、ChatGPTをカスタマイズして、みなさん独自のChatGPTを作るサービスです。ChatGPTが答えられない専門的な質問に対応できるチャットボットを作りたいときに活用できます。

作り方は、簡単です。ウェブサイトのURLやPDFをアップロードするだけ。これで、DocsBotに専門分野の知識を学習させることができます。

活用シーンは、以下のようなものが考えられます。

- カスタマーサポート

- カウンセリング

- コンサルティング

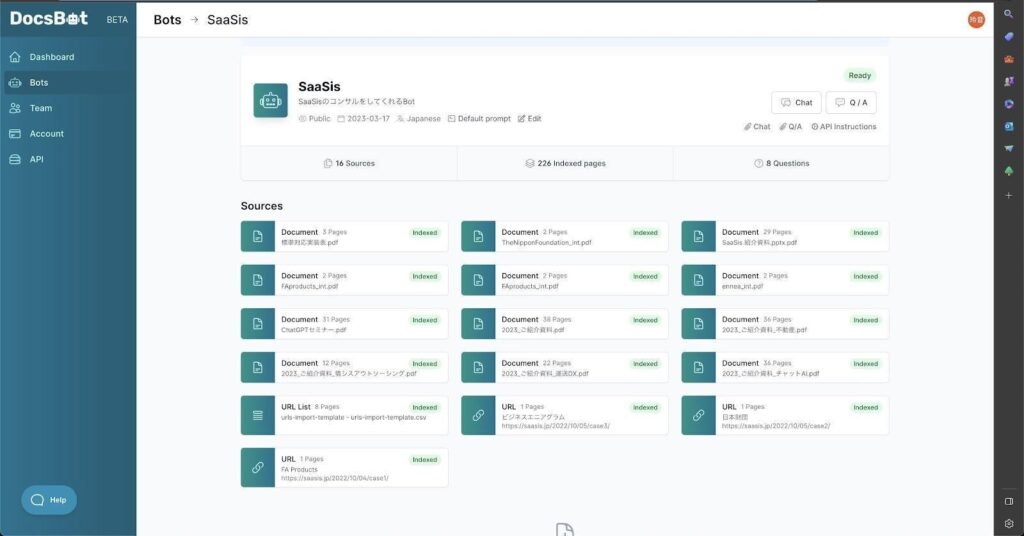

以下は、実際に作ったDocsBotです。

弊社で行なっている「生成AIコンサル」をAIボットに任せようとしました。後ほど手順はご紹介しますが、弊社のウェブサイトなどから学習させました。

「株式会社WEELの主なサービス内容は?」と検索すると……正しい情報が出てきました!これはすごいっ!

DocsBotのAIが回答を生成する仕組み

DocsBotで作成したAIチャットボットがChatGPTのように回答を生成できるのは、OpenAIが提供しているAPIを通じて、ChatGPTの会話型AI技術を利用できるようにしているためです。

また、有料プランでは最先端のChatGPTのモデルを利用することができます。DocsBotがより専門的な内容に回答できるのは、事前にURLやドキュメントを読み込ませて学習しているためです。

DocsBotの利用料金と無料版との違い

DocsBotには無料版と有料版があります。ここでは、DocsBotの有料版と無料版が提供する機能やサービスの違い、利用料金について詳しく解説します。ぜひ、参考にしていただき無料版と有料版どちらが自身にあっているかを確認してください。

DocsBotの料金プラン

DocsBotには、無料プランを含む4つの料金プランがあります。DocsBotは、さまざまなニーズに合う料金プランを用意しています。料金プランの内容は、以下の表を参考にしてください。

| Free | Personal | Standard | Business | |

|---|---|---|---|---|

| 価格 (年間プラン) | 無料 | ¥6,250/月 (¥75,000 /年) | ¥18,333/月 (¥219,996 /年) | ¥63,333/年 (¥760,000 /年) |

| ボット数 | 1ボット | 3ボット | 10ボット | 100ボット |

| ソースページ数 | 50 | 5,000 | 15,000 | 100,000 |

| 月あたりのメッセージ数 | 50 | 5,000 | 15,000 | 100,000 |

| ボットの期限 | 30日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| その他サービス内容 | ベーシックソース | ・無料プラン+ ・Zapier/ワークフロー自動化 ・Slackとの統合 ・基本的な分析 ・GPT-5のサポートプレミアム ・埋め込み ・モデルリサーチモード ・画像付きチャット ・チャット履歴 ・毎日5回の無料ツール使用 ・有料ソースの種類 | ・Personal+ ・ヘルプスカウトの統合 ・会話分析 ・質問分析 ・会話の要約と洞察 ・エスカレーションチケットの作成 ・ウィジェット/ヘルプスカウトのスクリーンショット ・チケットソースの種類 ・HTML/Markdown で画像からトレーニングするボットの複製用語集 | ・Standerd+ ・会話トピックレポート ・会話感情分析 ・AI質問レポート ・ブランド化されていないチャットウィジェット ・レート制限 ・優先サポート ・SOC 2 タイプIIGDPR ・コンプライアンス標準DPA |

上記のように、無料から6万円を超える料金プランまであります。

DocsBotの無料版と有料版の違い

DocsBotの無料版と有料版の主な違いは、作成できるボットの数とソースページ数、使用できるソースタイプやAI、月のメッセージ数が違います。

一番安い有料プランPersonalと無料版を比較すると、

- ソースページ数は50→5000

- 利用できるAI:GPT-5のサポート

- 月のメッセージ数:100問→5,000問

- その他:プロンプトのカスタマイズ、基本的な分析、Slackとの統合など

上記のように様々な追加機能が利用できるようになります。また、無料版はソースタイプが限られるため、URL・ドキュメント以外のソースタイプの使用を考えている方は、有料版がおすすめです。

また、利用頻度が多い方や中小企業の方は有料プランをおすすめします。

その理由は、無料版はソースページ数や月にできる質問数、ソースタイプに制限があるため上限を超えてしまう可能性があるからです。制限の上限を超えてしまうとボットが使えなくなってしまうため注意が必要です。

しかし、個人で利用する方やあまり使用頻度が多くない場合は無料プランでもいいかもしれません。使用頻度に応じて料金プランを選択しましょう。

DocsBotではChatGPT APIを使用し料金がかかるため、詳しいChatGPT APIの利用方法や料金について知りたい方はこちらをご覧ください。

DocsBotの使い方&作成手順

今回は、弊社の生成AIコンサルをするボットを例に、作成手順を写真付きで説明します。

無料版

DocsBot AIの公式サイトにアクセスし、右上の「Try Free」をクリックしてアカウント登録に進みます。

以下のような画面になりますので、使用方法などを選択して進んでいきます。

その後メールアドレスとパスワードを入力しサインアップします。Googleアカウントを持っている方は、Googleアカウントでサインアップすると簡単です。

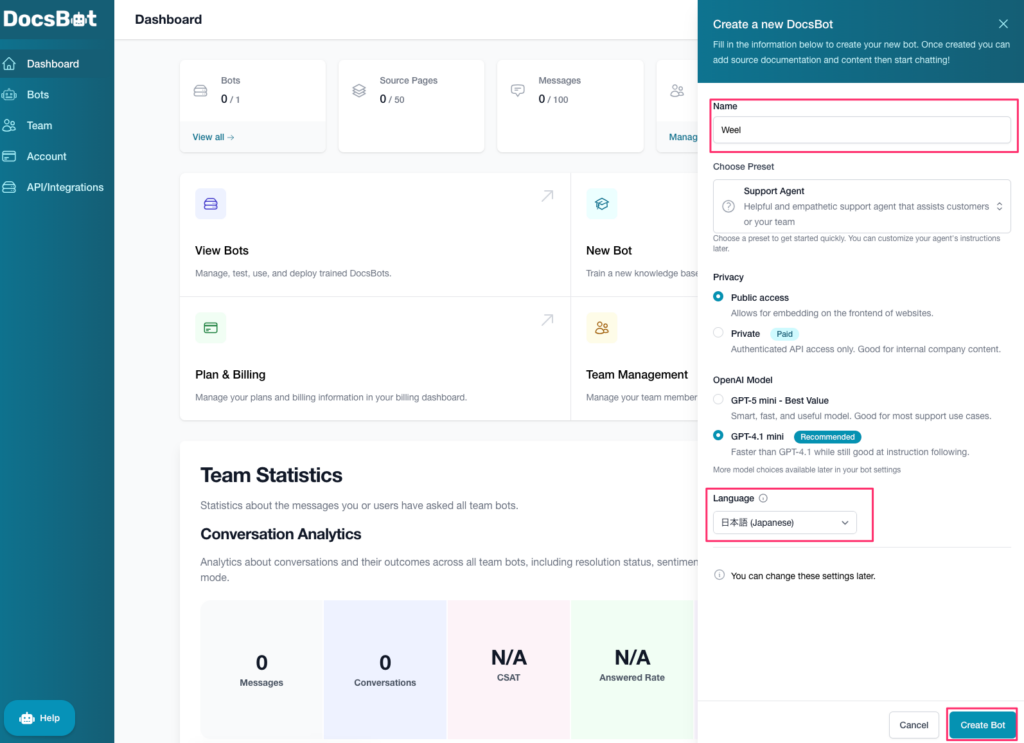

下記のような画面に遷移したら、ボットの名前と言語を選択して「Create Bot」を押すと作成が完了します。

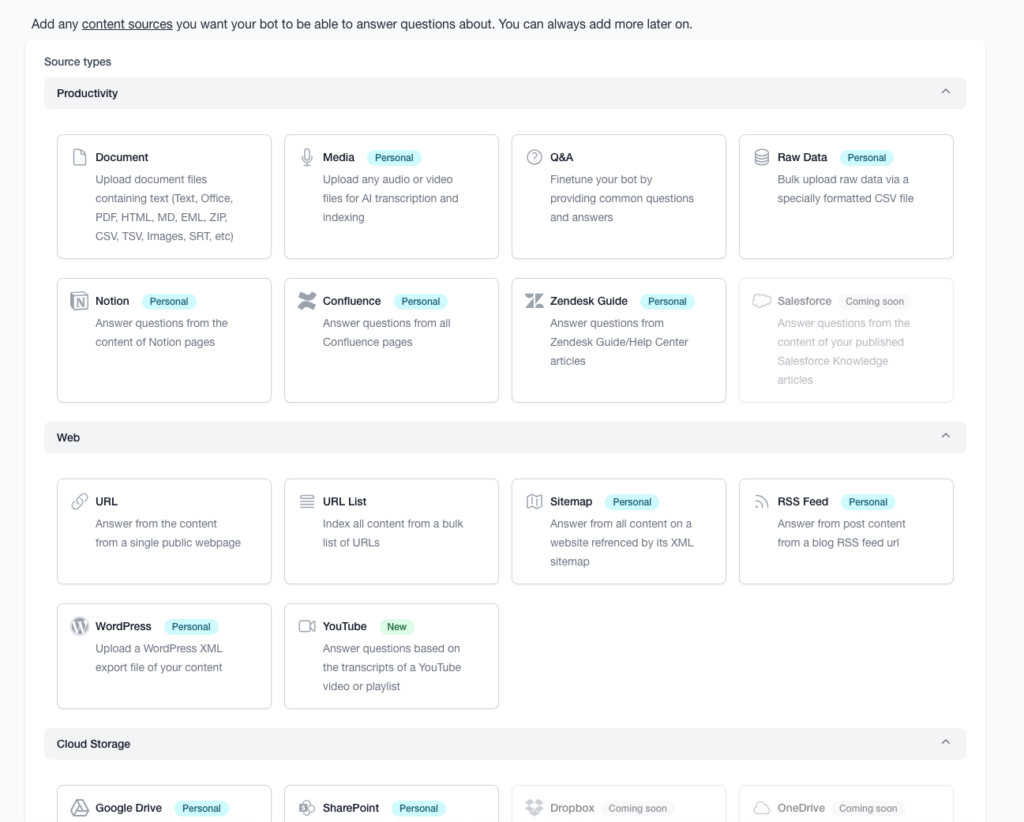

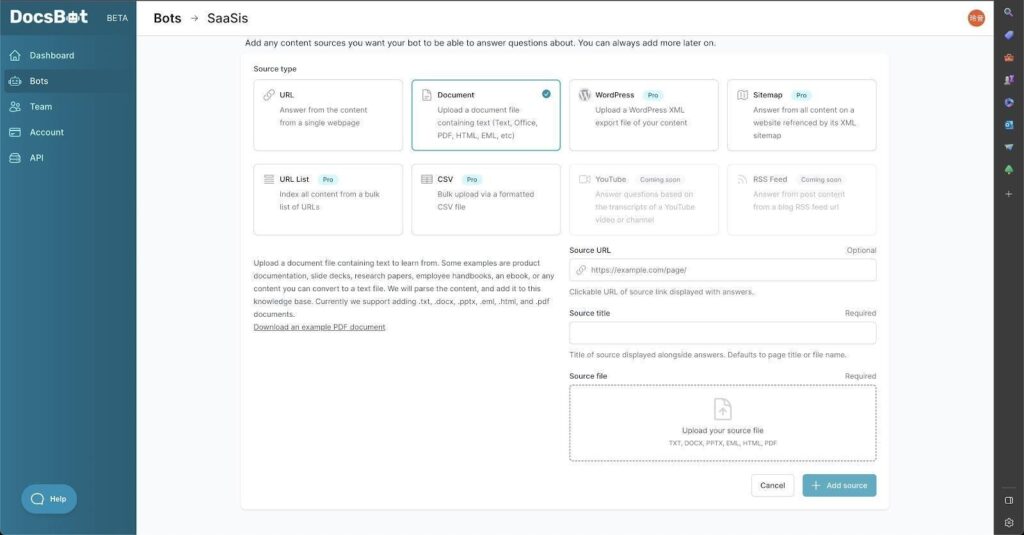

無料版だと学習に使えるデータは、「URL」と「URL List」、「Document(PDFなど)」、そして手動で入力するQ&Aになります。今回はこの画面で、弊社のHPを学習させました。

試しに「WEELが主催するの主なサービス内容は何ですか?」と聞いてみたところ、しっかりと答えてくれました!

有料版

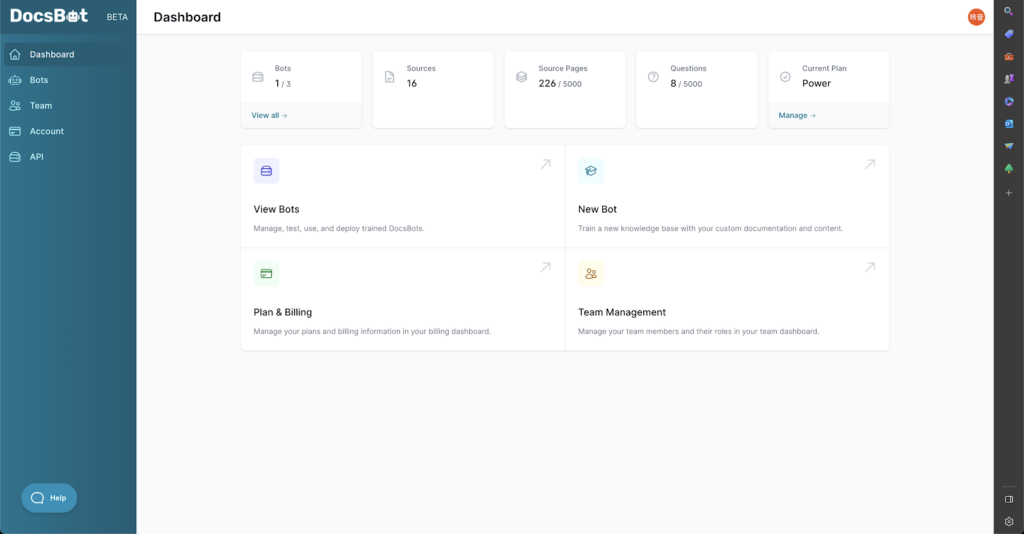

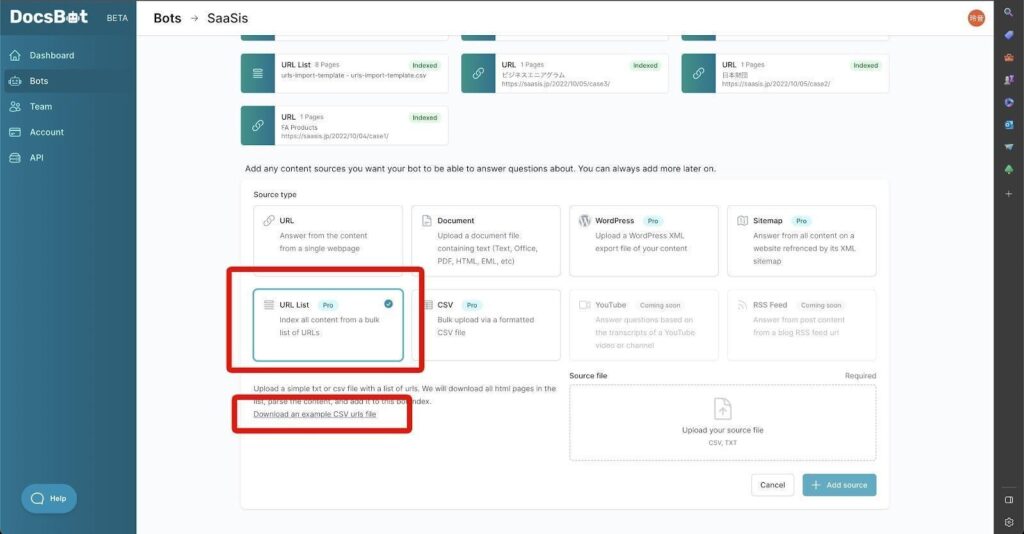

無料版だけでは物足りない方へ。ここからは有料版に変更しています。月額$49のPowerプランを選びました。

有料版になったことで次のようにアップグレード。

- 作れるボット数:1 → 3

- 学習に使えるソース数:??? → 5000

- 1ボットあたりの質問回数限度:100 → 5000

- データ学習:URL・Document(PDFなど)→WordPress・サイトマップ・URLリスト・CSVファイル・RSS Feed・Notion・Googleドキュメント・Intercom

無料版のボットから、さらに、ウェブサイトのURLや営業資料などを学習させました。

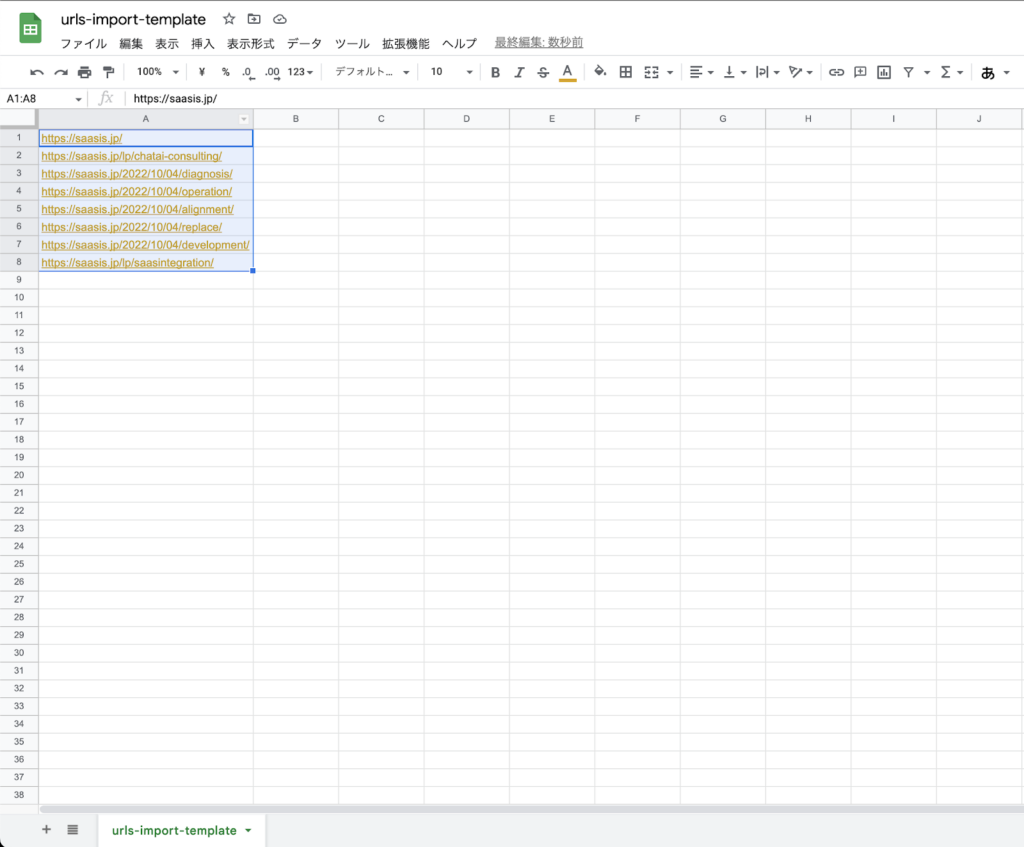

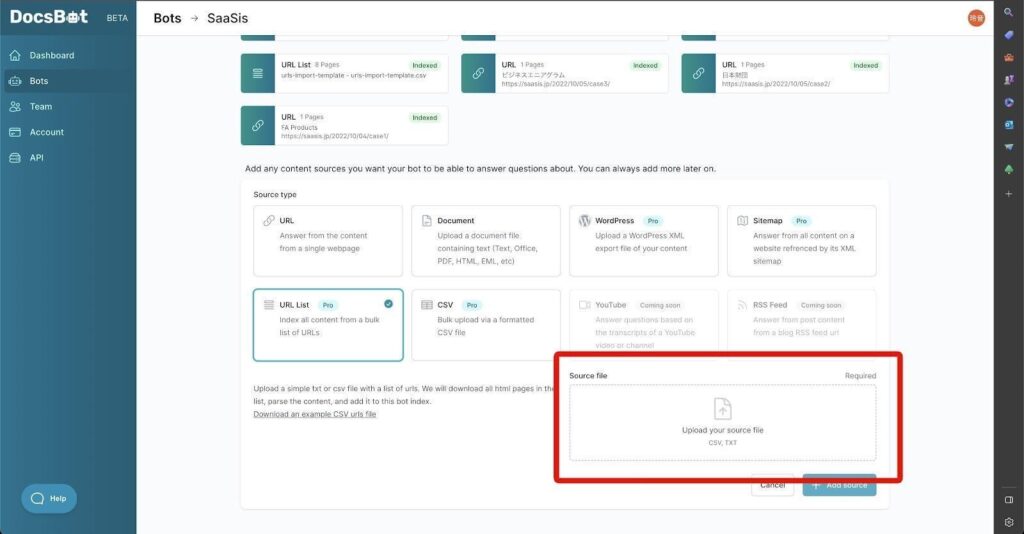

有料プランになったことで、ウェブサイトのURLを一括入力できて便利でした。フォーマットをダウンロードします。

こんな感じで一括アップロードしたいURLをCSVファイルに格納して……

アップロード!めっちゃ楽ちん!

一方で、PDFなどは一括アップロードできず、少し面倒だなと感じました。

そして、使ってみると……時々返答してくれないときが。GPT-4に対応しアクセスが集中しており、返答してくれないみたいです。(添付はうまくできたときのものです)

なお、DocsBot以外の自社専用ボットの作り方について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

DocsBotとほかのツールを連携させる方法

DocsBotは単体でも使用しても便利ですが、ほかのツールと連携させることでさらに作業の効率化が進みます。

今回連携方法をご紹介するのは、以下2つのツールです。

- WordPress

- LINE

以下で、それぞれ詳しく解説していきます。

WordPressと連携させる方法

DocsBotとWordPressを連携すれば、自身が運営しているサイトにAIチャットボットを導入できます。

やり方は以下のとおりです。

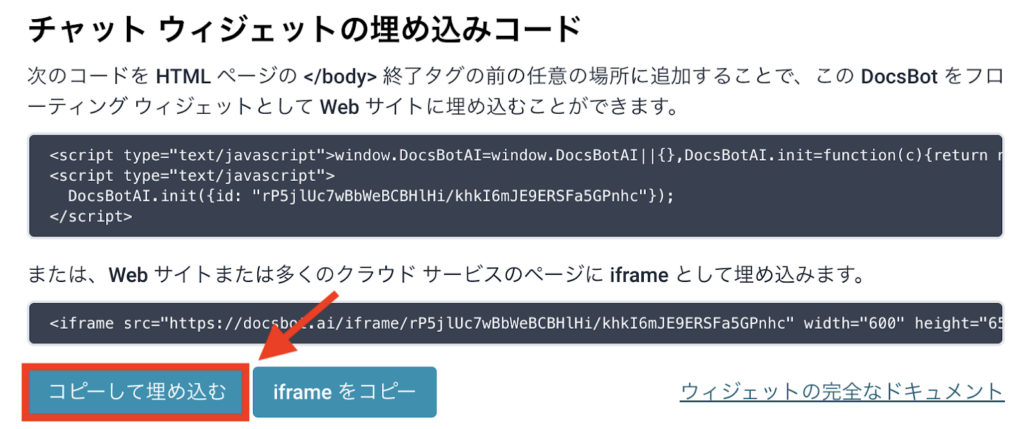

- DocsBotでボットを選択して「ウィジェットの埋め込み」を選択

- ソースコードをコピー

- WordPressの編集画面でカスタムHTMLにペーストする

まずは、DocsBotでチャットボットのページを開き、「ウィジェットの埋め込み」を選択します。

次に、ソースコードが表示されるので「コピーして埋め込む」でコピーしてください。あとは、コピーしたソースコードをWordPressの編集画面(外観)にあるカスタムHTMLに貼り付けるだけです。

LINEと連携させる方法

DocsBotとLINEを連携させれば、自分の公式LINEにAIチャットボットを導入できます。企業の公式LINEなどで導入すると、返信の手間が減って便利です。

やり方はかなり複雑ですが、おおまかなステップをまとめました。

- GoogleスプレッドシートでApps Scriptを開く

- GASで指定のコードを入力する

- LINEにAIチャットボットを導入するために必要な情報を取得して2にペーストする

- Google Cloud platformで各種設定を行う

- 必要な情報を取得して2にペーストする

- LINEデベロッパーで必要な設定を行い公式LINEにAIチャットボットを実装する

DocsBotのAIを使ってみての感想

今回の生成AIコンサルをAIに行わせるという試み。実際にできるのかというと、社内では「まだできなさそう」となりました。

なぜかと言うと、以下2点

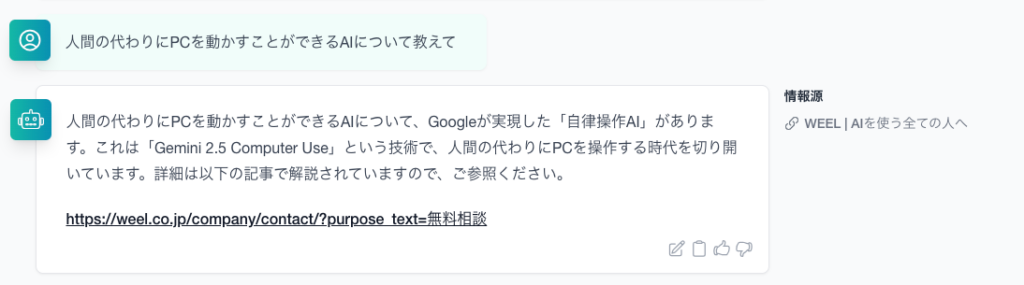

- 出力されるURLが異なる場合がある

- 情報が正しく出力されない

まず、1つ目のURLの問題ですが、「人間の代わりにPCを操作することができるAI」について聞いてみたところブログ記事を拾って来ており、Gemini 2.5 Computer Useについての回答だったので間違いはありませんでした。

しかし、下記の記事を確認してくださいと回答しておきながら、URLは記事のものではなく無料相談の問い合わせフォームのものでした。

この質問以外にも問い合わせフォームのURLを返すことが多くあり、そのまま使うには少し厳しいと感じました。

また、2つ目の「情報が正しく出力されない」というのが致命的でした。

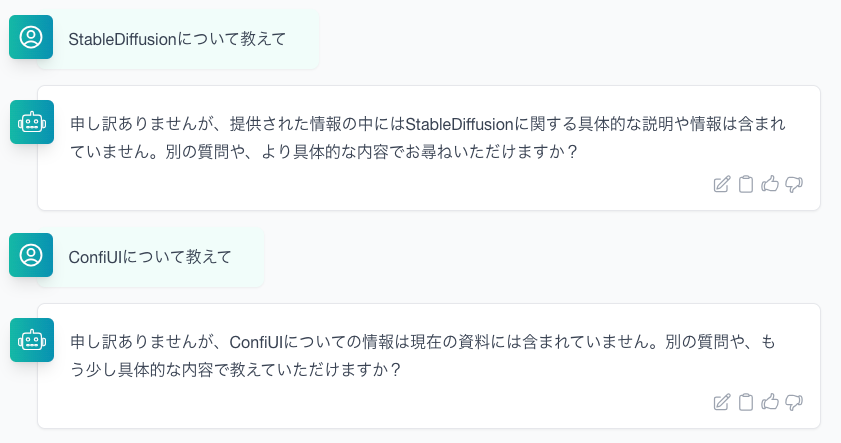

今回はサイトのURLのみを学習させたので情報量が不足かなと感じたのですが、StableDiffusionについては多くの記事がサイト内にあるはずなのに「具体的な情報は含まれていません」という回答結果だったのです。

より正確な情報を返すようにするには、有料プランにてさらなる学習が必要になります。

とはいえ、DocsBotは、常にアップデートしています。今後、サービスがよくなることにも期待しつつ、弊社としても活用に向け検証しナレッジをためていきます。

なお、DocsBot以外のChatBotツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

DocsBotの活用事例

インターネット上で情報を集めたところ、すでにDocsBotを使いこなしている猛者がいたのでご紹介します。

今回紹介する事例は以下の3つです。

- DocsBotに食べログを読み込ませて美味しい飲食店を検索

- DocsBotのAIチャットボットを公式LINEに導入

- 業界の専門知識を答える専用ボットを作成

以下で詳しくみていきましょう。

DocsBotに食べログを読み込ませて美味しい飲食店を検索

DocsBotに食べログのサイトURLを読み込ませて、膨大な量の飲食店情報を学習している方がいたので紹介します。この方は、食べログの情報を学習させた後に飲食店美味い飲食店を瞬時に回答する最強のbotを作成したとのことです。

確かに、食べログには美味しい飲食店の情報が無数に載っているので、これほど強力な検索ツールはないですよね。

今後はいちいち検索結果をすべて確認しなくても、AIに聞けば解決する時代がやってきそうですね!

DocsBotのAIチャットボットを公式LINEに導入

DocsBotで作成したAIチャットボットを自身の公式LINEに導入している方がいたのでご紹介します。

投稿者いわく、ChatGPTよりもDocsBotの回答精度のほうが高いようです。これは事前に想定される情報をソースとして学習できるのが関係してそうですね!

企業で運営している公式LINEにAIチャットボットを導入できれば、問い合わせ業務の処理効率が格段に上がるので、ぜひ真似してみてください。

業界の専門知識を答える専用ボットを作成

DocsBotには、URLやドキュメント形式で指定のソースを学習させられるので、業界専用の知識を備えたAIチャットボットを作成可能です。

今回は、建築関係の質問に答える専用ボットを作った方がいたのでご紹介します。

法律関係の疑問を自分で調べるのは大変ですが、AIに回答してもらえるのであればだいぶ楽になりそうですね!

今後は、社内外問わず、問い合わせ用ボットとしての活用が進みそうです。

なお、ChatGPTを搭載した自社専用ボットの作り方が知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

DocsBotを使用してChatGPTをカスタマイズしよう!

DocsBotを利用することで、ChatGPTをカスタマイズし独自のChatGPTを作成できます。ChatGPTが答えられない専門分野も対応できるチャットボットを作成したいときに有効です。

また、DocsBotは無料版と有料版があります。全部で6つのプランがありサービス内容がさまざまです。13万円を超えるプランもあるので、ニーズに合ったプランを選択することがとても重要になります。

Botの作成方法も非常に簡単なので、専門分野に強いChatGPTを開発したいと考えている方は、ぜひDocsBotを利用してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?

既存ドキュメントを活かした専用AIボット構築を業務効率化やサポート自動化に展開するため、要件整理から運用設計まで体系的にまとめた最適化プランをご提示できます。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

》 (@masahirochaen)

》 (@masahirochaen)