木星や土星のようなガス惑星の内部はどうなっているのでしょうか?

これは誰もが思い浮かべる疑問だと思います。

カリフォルニア工科大学(caltech)の天文学者クリストファー・マンコビッチ(Christopher Mankovich)博士は、土星のコアが振動することで生まれる「重力の波紋」が、土星のリングを波立たせる現象を利用して、その内部構造を推定しました。

その結果、土星にははっきりした境界を持ったコアはなく、惑星半径の60%まで重元素の濃度が拡散した曖昧な状態になっている可能性が示されたのです。

このマンコビッチ博士のモデルは、土星の形成理論における議論を活発化させており、また木星も似たような拡散コアの可能性が高いという議論を生んでおり、重要な発見とされています。

研究の詳細は、2021年8月16日付で科学雑誌『Nature Astronomy 』に掲載されています。

目次

- 土星の中はどうなっているのか?

- 波打つ土星のリング

- 曖昧な土星のコア

土星の中はどうなっているのか?

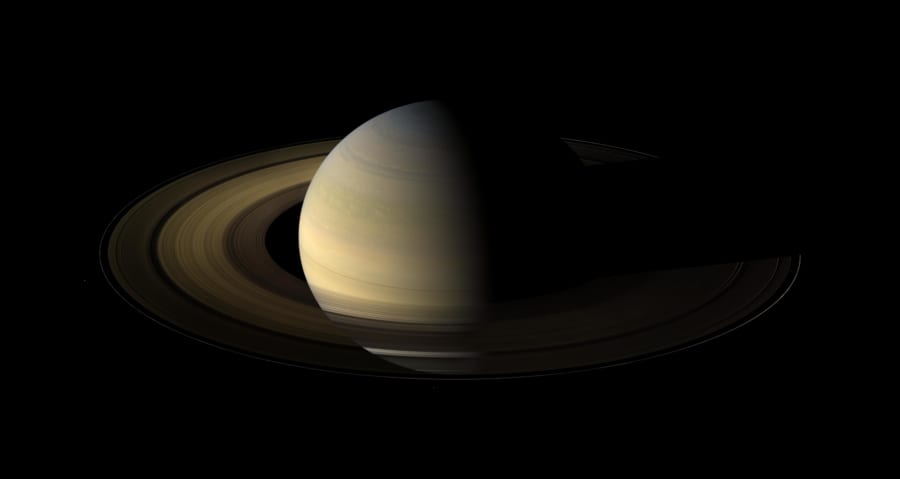

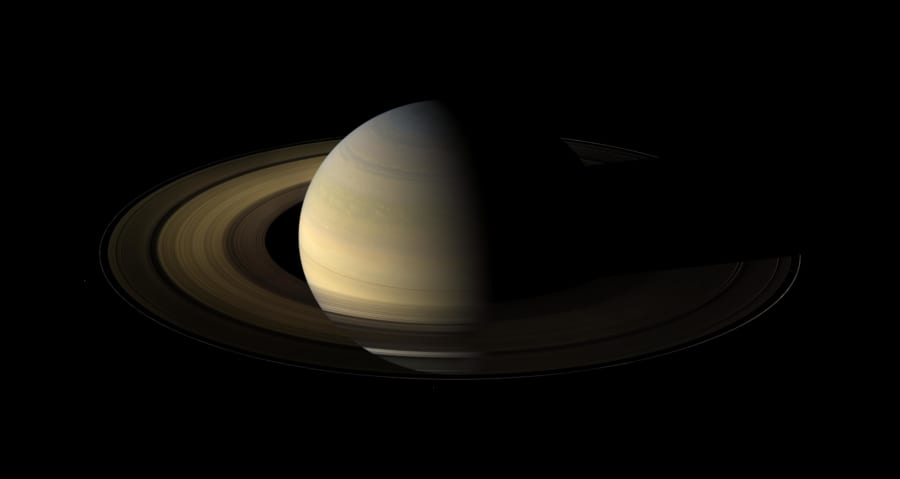

土星や木星は巨大ガス惑星に分類される惑星で、その表面は独特の縞模様で覆われています。

子供の頃、この不思議な表面をみて、この惑星は降りるとどうなっているんだろう? という疑問を抱いた人は多いのではないでしょうか。

ガス惑星はその名の通り、水素やヘリウムといった分厚いガスの層によって覆われています。

縞模様の表面は、いわば惑星を覆う雲であり地面ではありません。

しかし、そもそもこのガス惑星には地面と呼べるものがあるかどうかもはっきりしていません。

分厚い大気の層は、惑星の深部へ向かった場合、非常に高い大気圧としてのしかかってきます。

そのため、ガス惑星の内部では高い圧力から水素が液化し、さらに深部では水素が液体金属となって層を作っていると予想されています。

そして最終的には、惑星のコアに到達してしまうと考えられるのです。

コアを地面と呼んでいいのか、というと厳しい感じがしますね。

つまりガス惑星は明確な地面は持たない惑星なのです。

とはいえ、ガス惑星の中心を構成するコアは、ずっと岩石や氷の硬い塊だと考えられてきました。

これは木星に関する内部構造を予測したイラストですが、このように長い間、ガス惑星にはちゃんと固体のコアがあると信じられていたのです。

しかし、一部の研究者は土星の中心には、そんな明確な固体のコアがない可能性も指摘していました。

そして、この研究は、土星探査機カッシーニが13年にわたって集めたデータを使用し、土星には地面どころか明確な境界のあるコアさえないという最初の証拠を提示したのです。

波打つ土星のリング

では、研究者はどうやって土星のコアの構造について明らかにしたのでしょうか?

惑星の内部構造を探る方法は、通常地球上では地震波を利用します。

惑星内部を伝わる振動を調べて、内部がどうなっているのか推測するのです。

今回の研究者であるカリフォルニア工科大学の理論天体物理学者ジム・フラー助教授と、彼のもとで研究を行うクリストファー・マンコビッチ博士は、まさにその地震波を利用したと語ります。

しかし、明確な地面も持たない遠い土星の地震を観測するとはどういうことなのでしょうか?

そこで彼らが利用したのが、土星のリングです。

カッシーニは2017年の運用終了まで、13年間にわたって土星を周回し、土星のリングについても多くのデータを取得してきました。

このデータには、土星のリングが波打っているという事実が含まれていたのです。

マンコビッチ博士らはこれを分析しました。

土星のCリングの摂動には、土星の周囲を回る衛星の影響が考えられます。

しかし、彼らの分析では、その他に土星の重力場の変動から発生していると考えられる複数のパターンが確認されたのです。

「土星はほんのわずかですが常に震えています。

惑星表面はゆっくり波打つ湖のように、1~2時間ごとに約1メートル移動しているのです。

土星のリングは、地震計のようにこの重力の乱れを拾い、リングを構成する粒子を揺らしているのです」

マンコビッチ博士はそのように説明します。

彼らはこうして土星リングの揺れを地震計として利用することで、土星内部の様子を分析しそのパターンから内部構造をモデル化させることに成功したのです。

では、彼らの発見した土星の内部構造とはどういうものなのでしょうか?

曖昧な土星のコア

マンコビッチ博士の調査結果は、土星のコアが硬い岩石の球体ではないことを示していました。

それは氷と岩石が液体金属の中に拡散したスープのような曖昧なコアだったのです。

これはスラッジ(エンジン内部などに溜まる燃えカスなどの沈殿物)のようなものだ、とマンコビッチ氏は語ります。

「惑星を覆う水素とヘリウムのガスは、惑星中心に向かうほど、徐々に岩石や氷と混ざり合っていきます。

これは地球の海の深層にいくほど塩分濃度が高くなり安定した構成になるのに似ています」

リングに見られる土星の重力場は、特定の周波数で振動しているため、それは非常に内部が安定した構成になっていることを示しています。

土星の中心は、こうした液体金属となったガスと岩石などがドロドロと混ざりあった、曖昧なコアとして形成されている可能性があるのです。

彼らの調査は、さらにこの土星のコアが地球全体の55倍の質量であり、そこに含まれる氷と岩石は地球質量のの17倍であることを示しています。

残りは水素とヘリウムの流体で、さらにこの曖昧なコアは土星の直径の実に60%の範囲まで広がっているといいます。

地球のコアの直径が、地球全体の約20%程度のサイズであることを考えると、土星のコアかなり広範囲に広がった特殊なものだといえます。

この結果が事実であるかを示すには、まだ調査が必要でしょうが、これは土星の特殊な内部構造を示す強力な証拠となるでしょう。

また、同じガス惑星である木星についても、この土星と同じように中心は曖昧なコアである可能性が高いと指摘されています。

ガス惑星は、これまでは岩石の塊のコアが、ガスを引き寄せて形成されたと考えられてきました。

しかし、この研究から明らかになった事実は、その予想を覆すことになり、岩石とガスは早い段階から集まって惑星形成のプロセスに取り込まれた可能性を示しています。

地面がないどころか、コアさえ拡散した曖昧な状態とは、ガス惑星は本当に不思議な惑星です。

※2025年追記:2021年のこの研究は、リングの揺れから土星の中心が“ぼやけた境界のないコア”である可能性を示し、大きな注目を集めましたが、この構造が確認されると、「ではそんなコアはどうやって生まれたのか?」という起源の議論が新たに生まれました。

その候補の1つとして挙げられたのが、初期の土星が巨大な天体と衝突し、そのエネルギーで内部が大きくかき混ぜられたという“巨大衝突モデル”です。

しかし2025年には、この衝突シナリオを再検討した研究が発表され、「巨大衝突だけでは、2021年の研究が示したような広範囲に拡散したコア状態を再現するのは難しい」という結果が報告されました。

現在は、コアの成り立ちを説明する複数の説が比較・検証されている段階ですが、リング地震学が示した“多層的な内部構造”という観測結果自体は、今も重要な手がかりとして研究が続けられています。

参考文献

Saturn Makes Waves in its Own Rings

https://www.caltech.edu/about/news/saturn-makes-waves-in-its-own-rings

元論文

A diffuse core in Saturn revealed by ring seismology

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01448-3

ライター

海沼 賢: 大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。

編集者

ナゾロジー 編集部