- テキスト入力だけで高品質スライドを自動生成できるAIツール「Tome」

- 構成・文章・画像生成を一括で完結し、資料作成を数分で実現

- 無料でも試用可能だが、実務ならProプラン以上が最適

みなさんは業務を効率化するための生成AIを活用していますか?

ビジネスシーンや教育現場などにおいて、プレゼン資料(スライド)の作成は必須ですが、これを1から作成するのはなかなか大変ですよね。

実は、これまで大幅に手間と時間を取られていたスライド作成が数分で終わる”神ツール”があるんです!テキストのみで高品質なスライドを自動生成するAIツール、その名も「Tome(トーム)」です。

本記事では、Tomeの概要や登録方法、料金プラン、使用上の注意点、実際に使ってみた感想などを詳しく解説します。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Tomeとは?

Tomeとは、アメリカのスタートアップ企業、Magical Tome社が開発した、テキスト入力のみでスライドを自動生成するAIツールです。

簡単な指示文(プロンプト)を入力するだけで、構成の考案から文章の作成、関連画像の挿入までをAIが自動で行い、8〜10枚程度のスライドを1分程度で生成します。最大で25枚のスライドを作成することも可能です。

iOSアプリもあり、スマホからでもスライドを生成することが可能です。

Tomeの特に注目すべきポイントは、作成したスライドをPCやタブレット、スマートフォンなど、画面比率の違う別のデバイスから見ても、自動でその比率に最適化できる点です。わざわざ他のデバイス用に比率を合わせて作る必要がないというのは、とても助かりますよね。

また、X(旧Twitter)やFigmaなどのリンクを挿入することで、プレビューの共有や音声・動画の差し込みも簡単に行えます。画像生成AIには、DALL-E系の画像生成タイルを統合しており、短いプロンプトで高精度の画像を生成することができます。

なお、他のスライド生成ツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Tomeでできること

Tomeは単なるスライド生成ツールにとどまらず、資料作成を多角的にサポートする豊富な機能を備えています。

最も中核となるのは、テキストからのスライド自動生成機能です。作りたいスライドのテーマや概要を文章で入力するだけで、タイトルから目次、各ページの内容、まとめまで一貫した構成のスライドをAIが自動で作り上げてくれます。

スライドのビジュアル面も非常に優秀です。前述の通り、AI画像生成機能「DALL-E」系のモデルを搭載しているため、「青い鳥のイラスト」といった簡単な指示で、文脈に合った画像をその場で生成し挿入できます。

また、ビジネスレポートや製品紹介など、用途に応じた様々なデザインテンプレートが用意されていることから、デザインに自信がない方でも見栄えの良いスライドを手軽に作成可能です。

さらに、コンテンツの質を高める機能も充実しています。生成された文章が硬いと感じた場合には、AIが自然なトーンに調整したり、別の柔らかい表現に書き換えたりしてくれます。加えて、YouTube動画やFigmaのデザインなどをスライドに直接埋め込むこともでき、動きのあるプレゼンテーションを作成できます。

このほかにも、チームでの作業を円滑にする共同編集機能も見逃せません。作成したスライドはメンバーと共有し、リアルタイムで一緒に編集することができます。

Tomeを使うメリット

Tomeを活用することで、資料作成において以下のような多くのメリットがあります。

第一に、圧倒的な時間短縮が可能です。資料の構成を一から考え、文章を書き、デザインを整えるという一連の作業の大部分をAIが代行してくれます。これにより、本来数時間かかっていた作業が数分で完了し、より重要な業務に時間を割くことができます。

第二に、デザインスキルが不要である点も大きな利点です。洗練されたテンプレートとAIによるレイアウト調整により、誰でも簡単に見栄えの良いプロフェッショナルなスライドを作成できます。

最後に、アイデア出しの壁打ち相手になることも見逃せません。どのような構成にすれば良いか分からない時でも、テーマを投げるだけでAIが構成案を提示してくれるため、資料作成の「たたき台」として非常に優秀です。

Tomeを使う際の注意点(デメリット)

このように非常に便利なTomeですが、利用する際にはいくつか注意すべき点も存在します。

まず、生成された情報の正確性です。AIはインターネット上の膨大なデータを基に文章を生成しますが、その情報が常に正しいとは限りません。特に専門的な内容や最新のデータを含む場合は、必ず一次情報や信頼できる情報源でユーザーが直接ファクトチェックを行う必要があります。

次に、日本語の表現が不自然な場合がある点です。日本語への対応は進んでいますが、時折、翻訳したような不自然な言い回しや誤った助詞が見受けられます。生成された文章は必ず見直し、必要に応じて手直ししましょう。

また、AIが生成するデザインは画一的になりがちという側面もあります。テンプレートの種類は豊富ですが、独創性やオリジナリティを強く求められる場面では、少し物足りなさを感じるかもしれません。

最後に、無料プランではAIクレジットの消費を意識する必要があります。スライド生成や画像生成のたびにクレジットが消費されるため、無計画に使うとすぐに上限に達してしまいます。

Tomeの料金プラン

Tomeには、以下の料金プランが用意されています。最新内容は公式サイトにてご確認ください。

| プラン名 | 料金 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | Tomeを試用できるエントリープラン。テンプレートの閲覧や基本的な編集・共有機能を利用可能。AIクレジットや生成回数には制限があり、継続的な利用には上位プランへの移行が推奨されます。 |

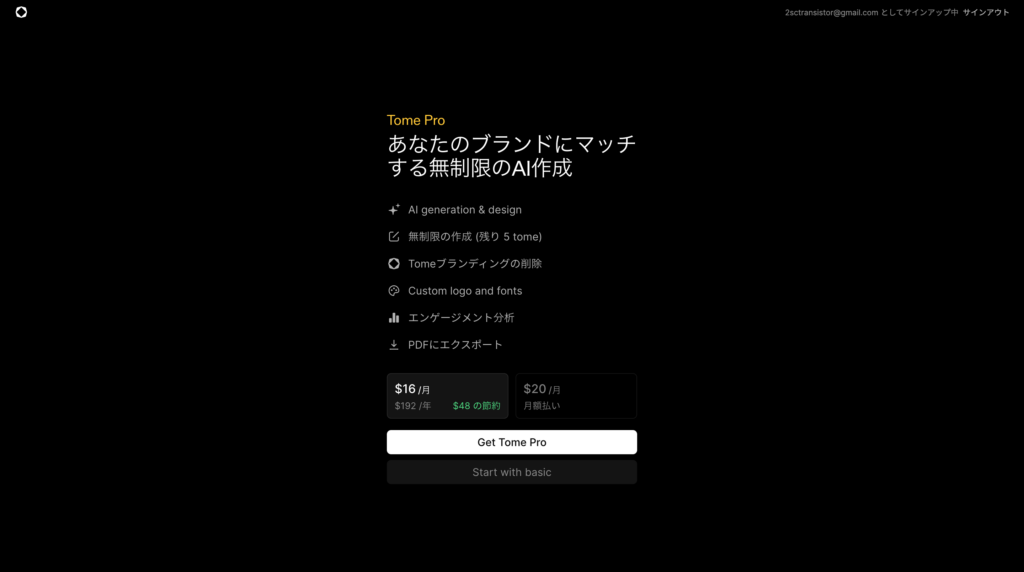

| Pro | 月額 20 ドル(年払い時・月額換算で約16ドル) | Freeプランの機能に加え、AIによるスライド生成機能、PDFエクスポート、ブランドロゴの設定などの拡張機能を利用可能。生成制限が緩和または無制限となり、業務利用に適したプランです。 |

| Enterprise | 要問い合わせ(カスタム料金) | Proプランの全機能に加えて、チーム管理やセキュリティ強化、専用サポート、高度な統合機能など、組織規模での導入を想定したカスタムプランです。 |

まず、FreeプランはTomeの操作感や基本的なAI生成機能を体験するための導入プランです。登録後すぐに利用でき、AIクレジットの範囲内でスライド作成を試すことができます。

ただし、生成回数や一部の出力機能(例:PDFエクスポート)は制限されており、業務利用を継続するには上位プランが推奨されます。

Proプランは、AI生成を中心に資料作成を効率化したい個人や小規模チームに最適です。AIクレジットの制限が緩和または無制限になり、より自由度の高い資料作成が可能になります。

また、ブランドロゴの設定やスライドのPDFエクスポートなど、外部共有を想定した機能が充実しており、ビジネス現場での活用に適しています。

一方、Enterpriseプランは企業・組織単位での導入を想定したプランです。チーム管理機能やアクセス権限設定、セキュリティポリシーの統合など、業務システムとの連携を重視した設計となっています。

専任のサポート体制も整っており、導入時のオンボーディング支援や運用サポートも提供されます。

無料でも使えるが実務ではProプラン以上がおススメ!

Tomeは無料でも十分に操作性を体験できますが、AIをフルに活用して効率的にスライド資料を作成するなら、Proプラン以上が実務的にはおすすめです。料金は月額20ドル(年払い時は月額換算16ドル)と明瞭で、AI生成ツールとしてはコストパフォーマンスの高い部類に入ります。

チーム利用やセキュリティ要件のある企業の場合は、Enterpriseプランを検討するのが最適です。

Tomeの登録方法

Tomeの登録方法について解説していきます。

まずは以下のリンクから、Tomeの公式サイトへアクセスしてください。

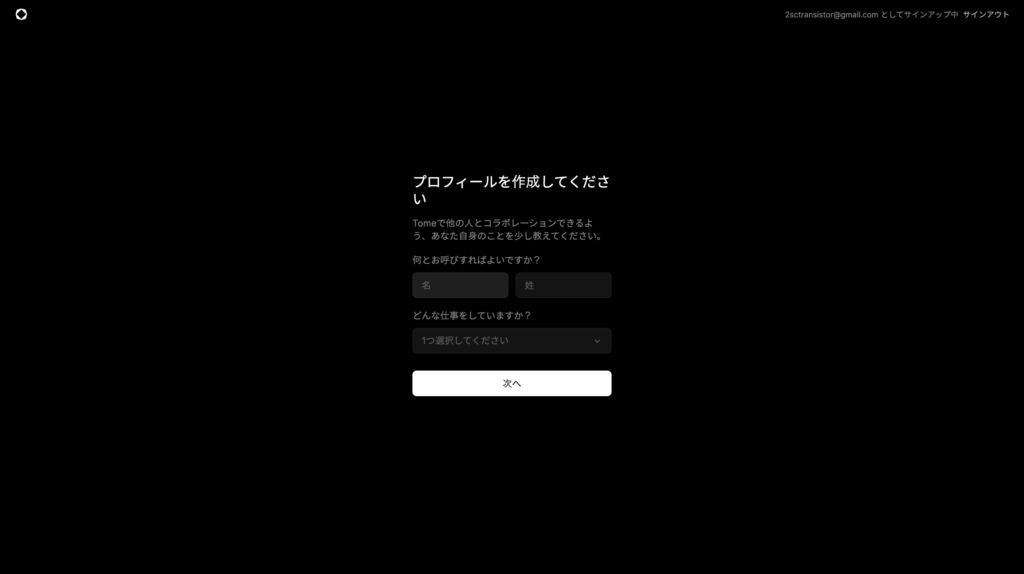

1.トップページから、「Log in」をクリックしてアカウントを作成します。

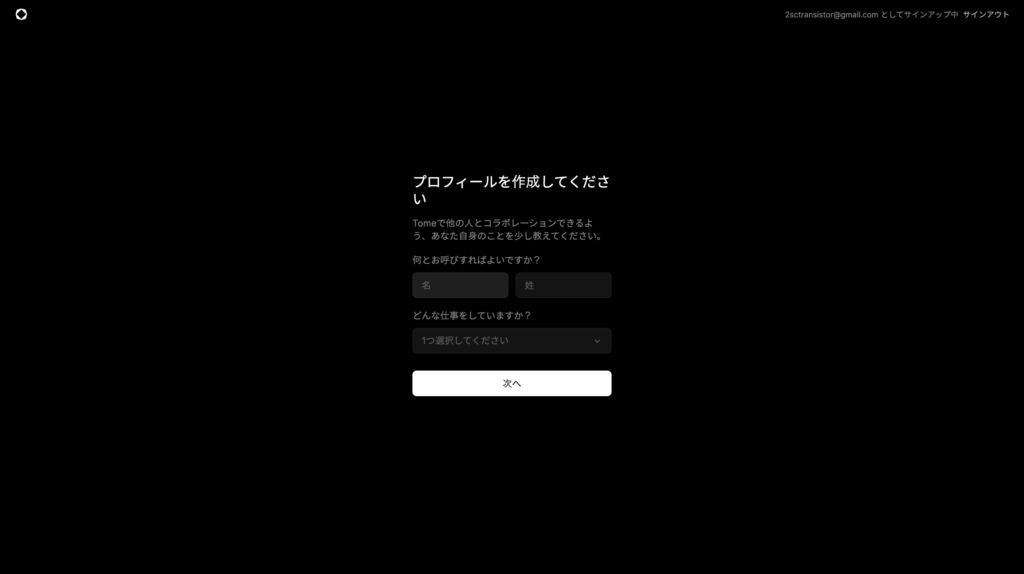

2.Googleアカウントか、メールアドレスとパスワードを入力します。

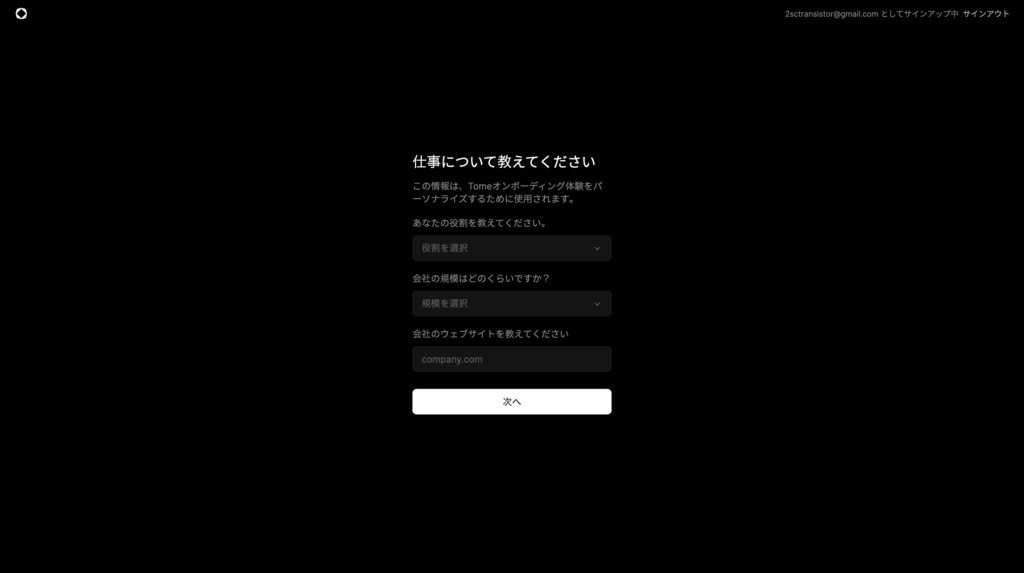

3.アカウント情報(名前、仕事)を登録します。名前は正式なものでなくても大丈夫です。

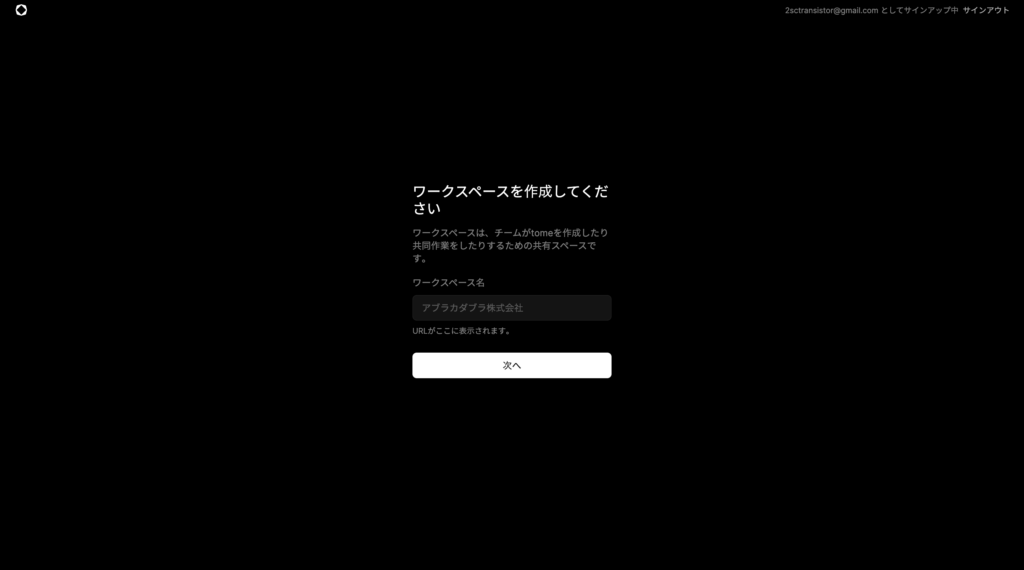

4.確認メールが届くので、認証後、ワークスペース名を設定します。個人で使用する場合は名称はなんでも大丈夫です。

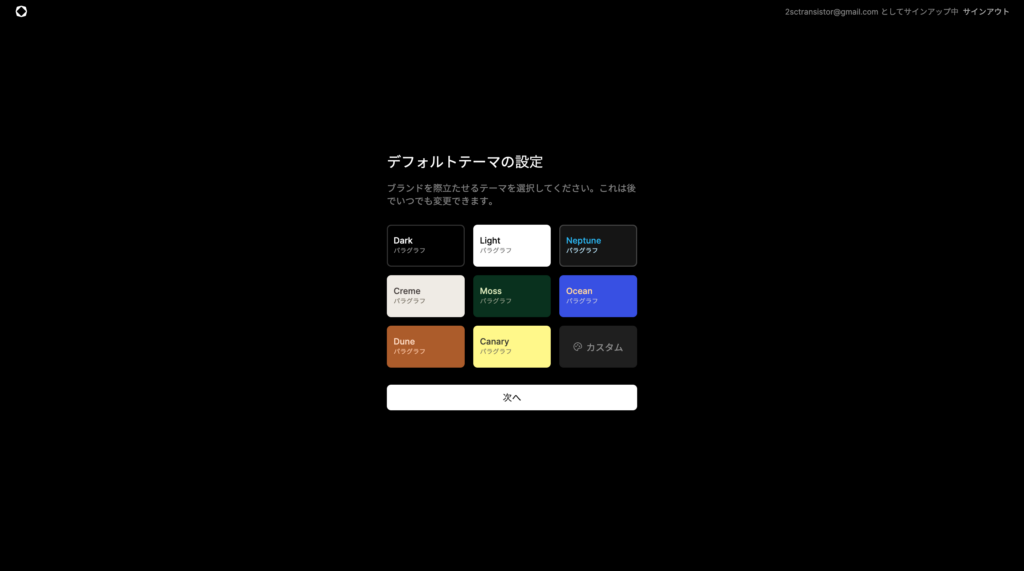

5.好きなテーマを選択します。スライド生成にもそのまま反映されますが、テーマは登録後も自由に変更可能です。

最後に料金プランを選択して完了です。

なお、生成AIを活用した業務効率化について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Tomeを実際に使ってみた!

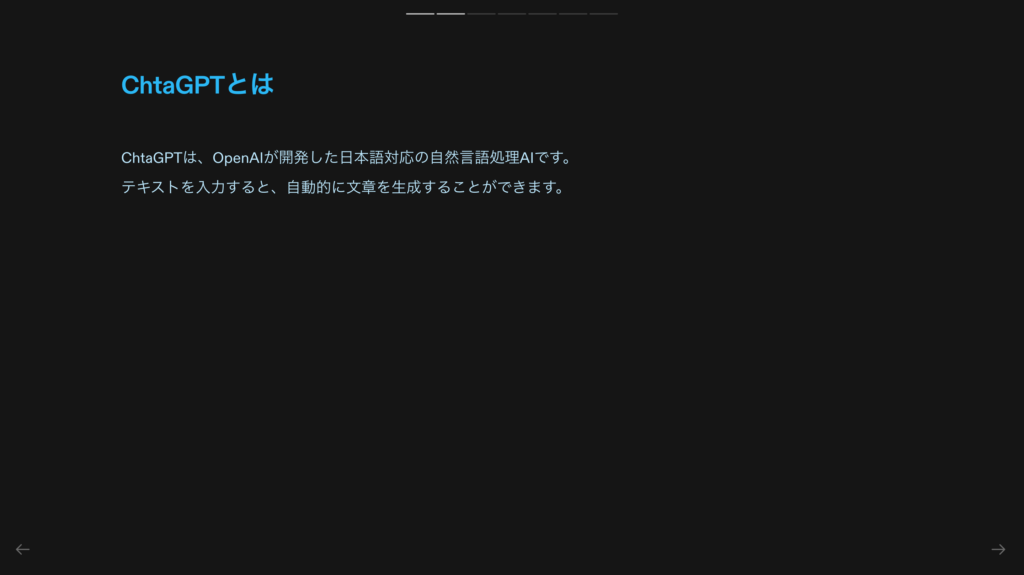

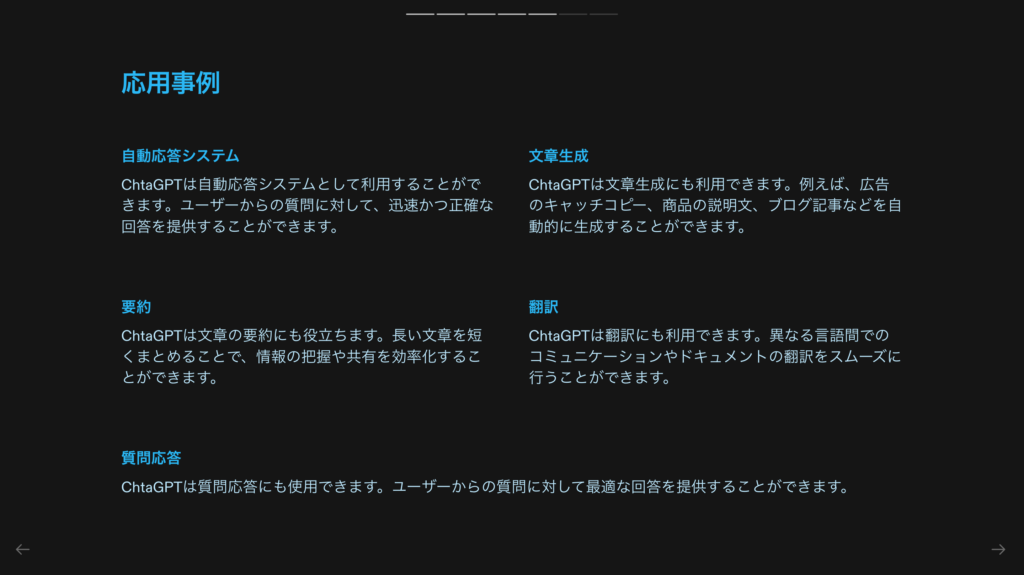

それでは、実際にTomeを使ってスライドを生成してみましょう!試しに、「ChatGPTを新入社員に説明する」スライドを生成してみます。

まずは画面右上の「作成」をクリック。「AIで作成」モードを選択し、プロンプト(指示文)を入力します。以下のように、まずアウトラインを生成してくれるので、問題なければレイアウトの選択に移ります。

各ページごとに4つのレイアウトを提示してくれます。それぞれに適切なものを選択し、すべてのページを生成します。今回は7枚のスライドを自動で生成してくれました!

アウトラインは以下の通りです。

- ChatGPTについて新入社員に説明する

- ChaGPTとは

- 利用方法

- 特徴と利点

- 応用事例

- トレーニングと改善

- 今後の展望

長いので一部のみ貼ります。

正直、このままビジネスシーンで使うのは厳しいですが、スライドの叩き台としては文句なしのクオリティではないでしょうか?

あとは若干、文章と画像が合ってない点が気になるので、その点は画像生成機能を使って文章にマッチした画像に変えるのが良さそうです。

生成後に文章のリライトやその他の編集が可能なので、ユーザーが好きなように改善ができるのも魅力です。

Tomeに関するよくある質問

TomeのAIツールとしての評価

| 日本語対応 | 〇 |

|---|---|

| 使う職業 | ・ビジネスマン・教育現場 etc 資料作成やプレゼン作成など幅広く使える |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

| 今後も使いたいか | スライドの叩き台としてハイクオリティなため、大幅な業務効率化を実現できる。またテーマのバリエーションも豊富で多機能なため様々な現場に対応でき、使う価値は高いと感じる。 |

なお、Excel自動化ツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

まとめ

本記事では、自動でスライドを生成してくれる「Tome」について詳しくご紹介しました。

資料作成のたたき台を瞬時に作成してくれるという点で、非常に強力な業務効率化ツールです。編集機能も充実しているため、自分の思い通りのプレゼン資料が作成できそうですね!

プランはFree(無料)とPro(月額16ドル・年払い換算)、Enterprise(要問合せ)があり、Freeでもほとんどの機能は使えますが、スライド生成やAI機能の利用に制限があります。頻繁に使う方や、生成したスライドをダウンロードしたい方は、Proプラン以上へのアップグレードがおすすめです。

短いテキストだけでしっかりとテーマに沿った内容のスライドを生成してくれるため、業務効率化に大変便利なツールだと感じました。

気になる方は、ぜひこの記事を参考にTomeを使ってみてくださいね!

最後に

いかがだったでしょうか?

生成AIを業務へ本格導入したい企業向けに、最適なツール選定や運用体制の構築ポイントを実例ベースで分かりやすく整理します。スライド生成を超えた生産性向上策もご紹介します。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。