- Xと連携してリアルタイム情報を取り込み、最新トピックへの対応が可能

- 感情表現やユーモアを交えた会話で、自然で親しみやすいやり取りができる

- セキュリティやプライバシーにも配慮され、プランによっては商用利用にも対応

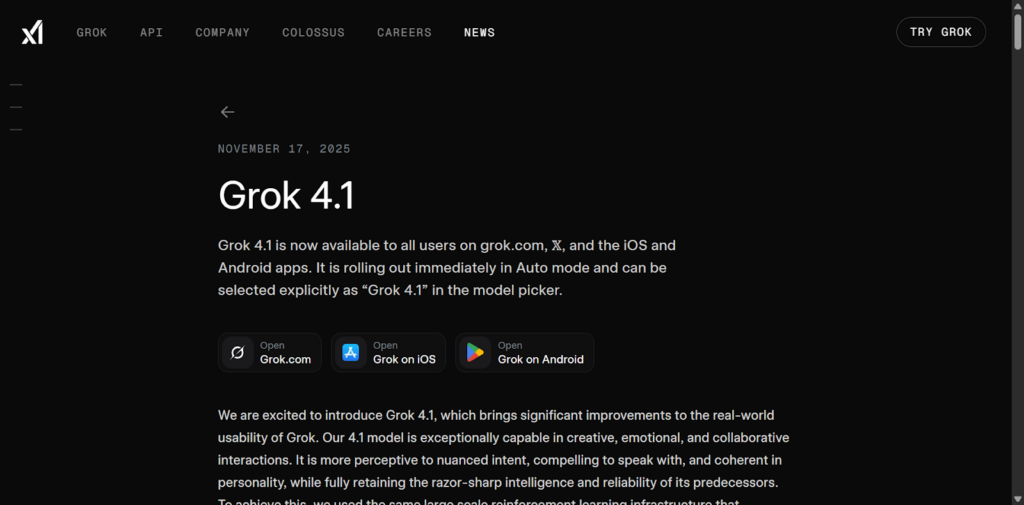

テクノロジーの進化が加速する中、新しいAIツールやプラットフォームが次々に登場しています。その中でも注目を集めているのが「Grok 4.1」です。※1

X(旧Twitter)などでも話題となっており、AI開発や自然言語処理に関心のある方なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。ただ、名前は知っていても具体的な仕組みや使い方、他のツールとの違いまではよくわからないという方も多いでしょう。

この記事では、Grok 4.1の概要から特徴、安全性、ライセンス、実際の使い方まで、初めての方でも理解できるように丁寧に解説していきます。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Grok 4.1の概要

Grok 4.1は、米国の大手企業「xAI(エックス・エーアイ)」によって開発されたAIモデルです。この会社は、イーロン・マスク氏が設立したことで話題になりました。彼の掲げるビジョンのひとつに「AIの透明性と自由なアクセス」があり、その思想がGrokの開発にも色濃く反映されています。

これまでのAIツールでは、生成される回答の根拠が不透明だったり、特定の操作に制限があったりするなど、自由度や信頼性の面で課題がありました。Grok 4.1は、こうした課題を解消し、より高精度かつ人間らしい応答を可能にするために生まれました。

SNSと連動したリアルタイムデータの取得にも対応している点が、既存のモデルと比べたときの大きな違いです。例えば、Xの投稿から最新の情報を分析して回答に反映させることができるため、ニュース性の高いトピックにも柔軟に対応できます。

なお、生成AI「Grok」について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Grok 4.1の仕組み

Grok 4.1がどのように動作しているのか気になる方もいるでしょう。ここでは、内部構造や機能について整理しました。基礎を理解することで、よりスムーズに活用できるようになります。

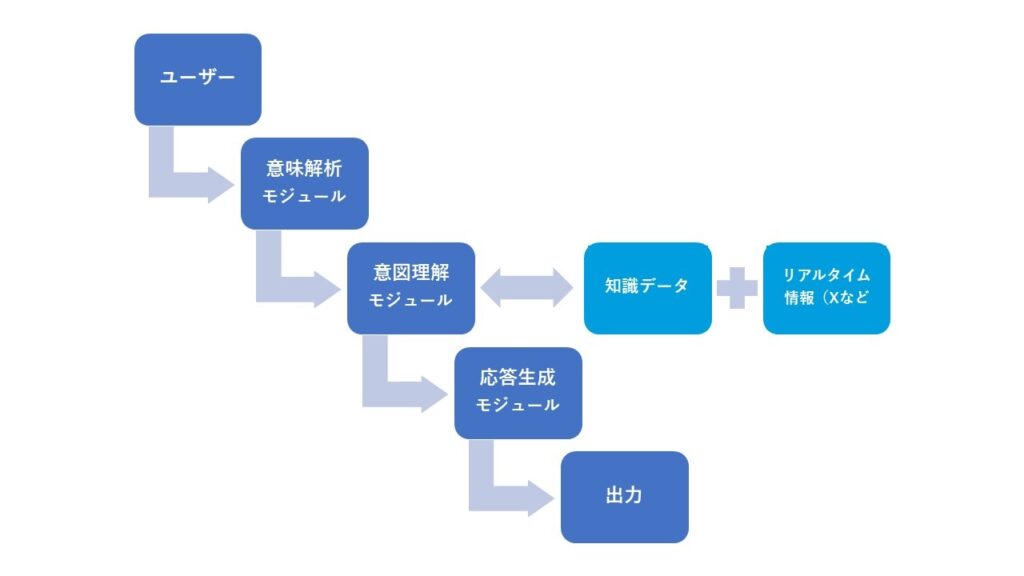

アーキテクチャと構成モジュール

Grok 4.1は、いくつかの役割を持つ機能が組み合わさって動いています。

その中心にあるのが、言葉の意味をつかむ部分です。ここでユーザーの問いかけや命令の内容を読み取り、意図を把握します。次に動くのが「考える部分」で、そこで最適な答えを導き出します。

このとき、あらかじめ覚えている知識だけでなく、X(旧Twitter)などから最情報も拾える仕組みになっています。そのため、話題のニュースやトレンドにも柔軟に対応できます。

全体を支えているのが、作業を分担して効率よく処理する仕組みです。この仕組みによって応答が速くなり、消費する電力も抑えられるのが特長です。

動作原理

Grok 4.1に質問や命令を入力すると、まず最初に文章の形や大事なキーワードを見つけ出します。その後、これまでに学習したパターンと照らし合わせながら、話の流れを理解。そのうえで、いくつかの返答候補を作り、その中から一番伝わりやすい表現を選んで返す仕組みです。

返ってくる内容は堅苦しくならないよう、柔らかい言葉が選ばれています。難しい話でも頭に入りやすいのは、こうした工夫があるからでしょう。

Grok 4.1の特徴

Grok 4.1は、ただ高性能なだけではありません。他のAIツールとは異なる個性や強みがあり、それが多くの注目を集める理由のひとつです。

ここでは、機能面・使いやすさ・進化したポイントなどを、他のAIと比較しながら紹介していきます。

他のAIとの違い

Grok 4.1は、多くのAIチャットツールがある中でも、個性と使いやすさのバランスに優れているのが特徴です。特にリアルタイム情報の取得や、SNSとの連携といった機能は、他のAIではあまり見られません。

Grok 4.1と役割が似ているAIツールを取り上げて、違いを整理しました。

| ツール名 | 特徴 | Grok 4.1との主な違い |

|---|---|---|

| Perplexity AI | ネット検索とAI回答を融合。出典付きの情報提示。 | 情報量は多いが、会話にユーモアがない。 |

| You.com AI | 検索ベースでの対話が可能。プライバシー重視。 | SNSとの連携が弱く、表現もやや機械的。 |

| Pi(Inflection) | 共感を重視した対話。柔らかい語り口が特徴。 | 最新情報の取得や検索連携がない。 |

| Mistral系(例:HuggingChat) | オープンな会話が可能。カスタマイズ性あり。 | 自由度は高いが、情報は古めで話題性に弱い。 |

Grok 4.1は、上記のようなツールの良いところを取り入れつつ、「自然な会話」「最新情報への反応」「直感的な操作性」がそろっている点が強みです。単に答えを返すだけでなく、今の話題に対して人間らしく応えてくれるところに、他のAIにはない魅力があります。

操作性と拡張性

Grok 4.1は、UI(ユーザーインターフェース)のデザインや画面構成がすっきりしていて、使い方に迷うことがあまりありません。ボタンや入力欄も必要なものだけに絞られているので、特別な準備をしなくてもすぐ使い始めることができます。

さらに活用したい人向けには、APIが用意されています。これを使えば、自分のサービスやアプリにGrokの機能を組み込むことも可能です。開発の知識があれば、より自由な使い方ができるようになるため、仕事の場でも役立つ場面が増えていくでしょう。

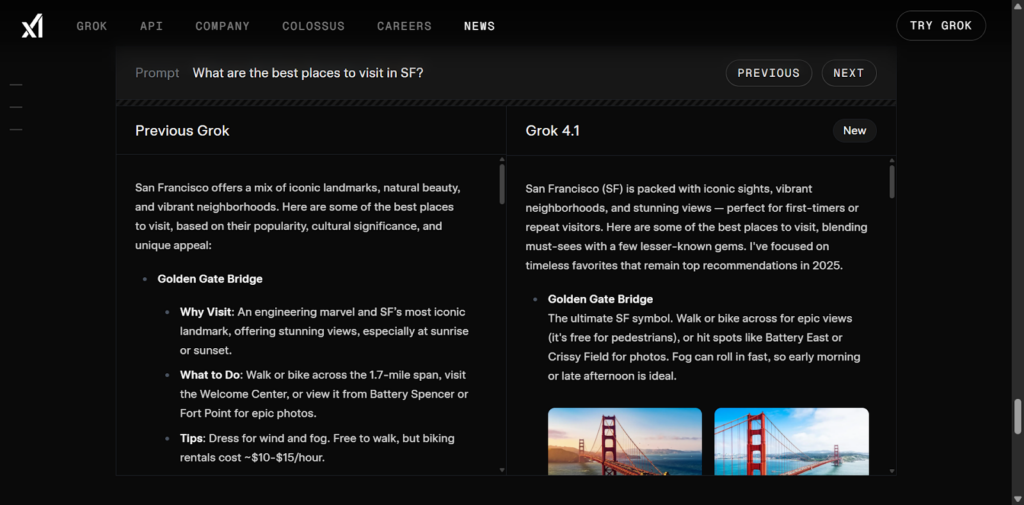

旧モデルとの違い

ひとつ前のバージョンであるGrok 4.0と比べると、4.1では動きが速くなっています。何かを質問したときの反応がスムーズになり、待ち時間も短くなりました。

最新の情報を取り込む力も強化されています。Grok 4.1はX(旧Twitter)とつながっており、今の話題や世の中の動きを踏まえた答えを返せるようになっています。

さらに、長く続く会話の中でも、前に話した内容をしっかり覚えていて、それに合った返しをしてくれるようになりました。こうした進化のおかげで、話していても流れが自然に感じられるのです。

Grok 4.1の安全性・制約

Grok 4.1を使ううえで、注意すべきポイントがあります。まず、どんなテーマにも完璧に答えられるわけではありません。医療や法律のように専門性が高い内容は、あくまで参考として扱い、必要に応じて信頼できる情報源で確認しておくと安心です。

Grok 4.1はSNS上の投稿をもとに情報を集める仕組みがあるため、ときどき不正確な内容が混ざることがあります。スピード感のある反面、情報の正確性を自分でも見極める場面が出てくるかもしれません。ただ、むやみに疑わしい情報を取り込まないようフィルタリング機能が用意されていたり、不適切な内容をブロックする仕組みも整っています。

やりとりは暗号化されて安全に保たれていますが、機密情報の取り扱いには注意が必要です。入力した内容は設定や利用規約に基づいて管理されており、プライバシー面も配慮されています。

Grok 4.1の料金

Grok 4.1は、基本的には有料で使うサービスですが、一部の機能は無料でも利用可能。無料プランでは、使える回数に上限があったり、一部の機能が制限されたりしています。少しだけ試してみたいという方には十分な内容です。

有料プランは、X Premium+ や SuperGrok などのサブスクリプション、または xAI APIの従量課金によって利用できるようになります。特に仕事での利用を考えている場合は、有料プランのほうが安心でしょう。APIの使用量によっては、追加で料金がかかるケースもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

| プラン名 | 利用形態・内容 | API利用 | 商用利用 |

|---|---|---|---|

| 無料利用枠 | 制限付きで利用可能 | ✕ | ✕ |

| X Premium+ / SuperGrok | Grok 4.1 を含む高機能モデルにアクセス可能。料金はUSD建て(月額$20〜$30程度) | ✕APIは別契約 | 〇(X の利用規約の範囲内) |

| xAI API | 料金は従量課金(トークン単位) | 〇 | 〇(利用規約の範囲内) |

Grok 4.1のライセンス

Grok 4.1を使うにあたっては、いくつかのルールがあります。どういった使い方ができるのかを、下の表にまとめました。事前に確認しておくことで、あとからトラブルになるのを防ぐことができます。

| 利用用途 | 可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 商用利用 | △ | 契約プランによっては使えます |

| 改変 | ✕ | 中身を変更することはできません |

| 配布 | ✕ | 他の人への再配布は禁止です |

| 特許使用 | ✕ | 特許に関わる使い方は制限があります |

| 私的使用 | 〇 | 自分の範囲で使う分には問題ありません |

商用利用は認められていますが、あくまでもルールの範囲内でというのが前提です。例えば、Grok 4.1そのものを売るようなことや、勝手に中身をいじって使うことは禁止されています。

趣味や学習など、自分だけで使う分にはとくに制限はありません。ただし、会社やクライアント向けに使う場合などは、事前に公式の利用規約に目を通しておくと安心です。

Grok 4.1の使い方

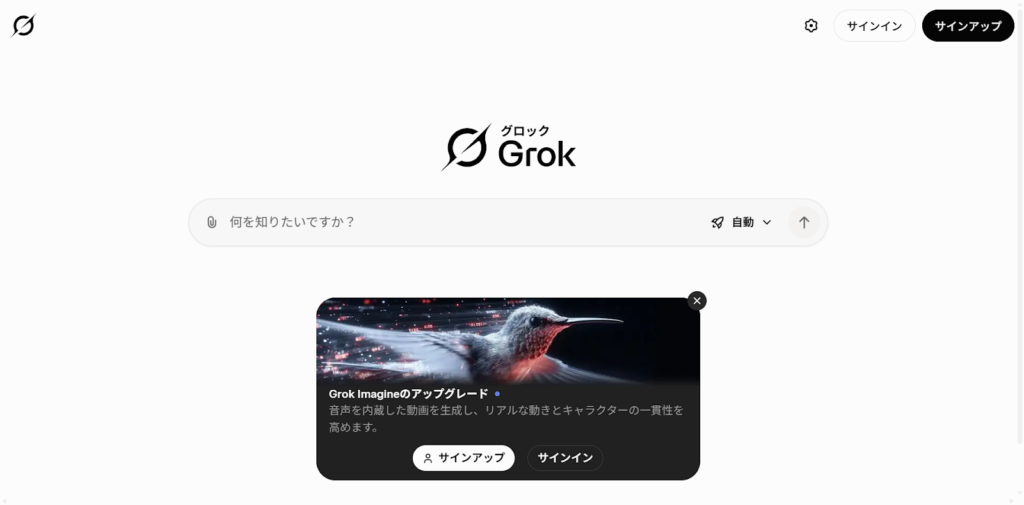

Grok 4.1は、誰でもすぐに使い始められるシンプルな操作が魅力です。ここでは、基本的な使い方から、APIを使った応用までを順を追って説明します。

基本の使い方

Grok 4.1を使うには、まず公式サイトまたは提供されているアプリにアクセスします。

画面右上の「サインイン/サインアップ」よりログイン後、画面上にある入力欄に質問や依頼を書き込むだけで、すぐにAIが返答を返してくれます。

サインインは、下記4つからできます。

- X(旧Twitter)アカウント

- メールアドレス

- Googleアカウント

- Appleアカウント

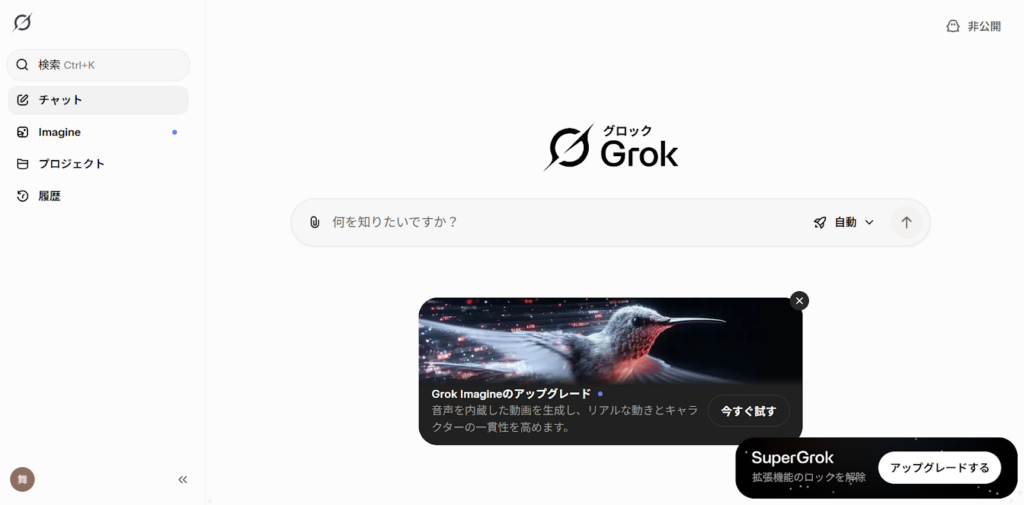

画面はとてもシンプルで、入力欄と履歴の表示エリア、設定メニューがあるだけ。設定をいじらなくても、ほとんどの操作は直感的に進められるようになっています。

会話の履歴は残るため、前のやりとりを振り返るのも簡単です。気になった回答はお気に入り登録しておけば、あとでまとめて確認できます。

APIを使った実装方法

開発者向けには、APIを通じてGrok 4.1の機能を自分のアプリやシステムに組み込むことができます。APIキーは専用の開発者ページから発行され、使いたい機能に応じてエンドポイントが用意されています。

リクエストはJSON形式で行い、レスポンスも扱いやすい形式で返されます。コードに自動で組み込むサンプルも公開されているので、初めてでも試しやすい構成になっています。

動作環境と前提条件

Grok 4.1はWebベースのサービスとして提供されているため、特別なインストールは不要です。パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットからでも利用できます。

APIを使う場合は、以下の環境が推奨されます。

- 開発言語:Python、JavaScriptなど

- 通信形式:HTTPS(TLS対応)

- 必要ツール:APIキーの取得、ネット接続環境

SDKが提供されている場合は、導入もスムーズに進みます。定期的にアップデートされているため、利用前に一度公式の開発者ドキュメントを確認しておくと安心です。

Grok 4.1の活用事例

Grok 4.1は、すでに多くのユーザーの間で話題になっており、その反応からも改良されたポイントや強みがよくわかります。

ここでは、実際にX(旧Twitter)に投稿された声をもとに、Grok 4.1がどのように使われているか、どんな印象を持たれているかをご紹介します。

会話がやさしく、寄り添ってくれるAIに

Grok 4.1を使ったユーザーの中には、「会話がもっと優しくて、理解が深くなった」と感じた人もいます。特に印象的なのは、「Grokが寄り添ってくれる感じがする」という声。

実際の投稿では、「感情知能が爆上がりして、話していて心地いい」と語られており、単なる情報提供にとどまらず、人の気持ちに寄り添うような応答ができるようになったことが評価されています。

映像生成にも広がる活用の幅

Grok 4.1はテキストだけでなく、画像や動画の生成(T2V:text to video)にも対応が進んでおり、こうした機能に注目しているユーザーも少なくありません。

「t2vもサクッとここまで出来ちゃうのはすごい」という声からも、Grokの可能性を感じ取っている様子がうかがえます。AIを単なるチャットツールとしてではなく、創作や発信の道具として活用するユーザー層も増えてきているようです。

感情表現や対話力の進化に驚きの声

「AIが心を持つように進化中」と感じる人も出てきています。Grok 4.1では、感情のこもった言い回しや、共感を示すような返答が増えており、これが「人間っぽさ」につながっているようです。

さらに、事実と異なる内容(いわゆるハルシネーション)が減ったこともあり、信頼できる相手としての評価も高まっています。ベンチマークでの成績が良いという報告もあり、技術面と使い心地の両方でバランスが取れてきた印象です。

なお、xAIの他サービスについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Grok 4.1を実際に使ってみた

実際にGrok 4.1を使ってみると、そのスムーズな動きと応答の自然さに驚かされました。質問に対する答えが早く返ってくるだけでなく、言葉の選び方がやさしく、堅苦しさが少ないのが印象的です。

画面の操作もわかりやすく、特別な説明を見なくても直感的に使えました。入力欄に文章を打ち込んで「送信」ボタンを押すだけなので、使い方で迷うことはありません。

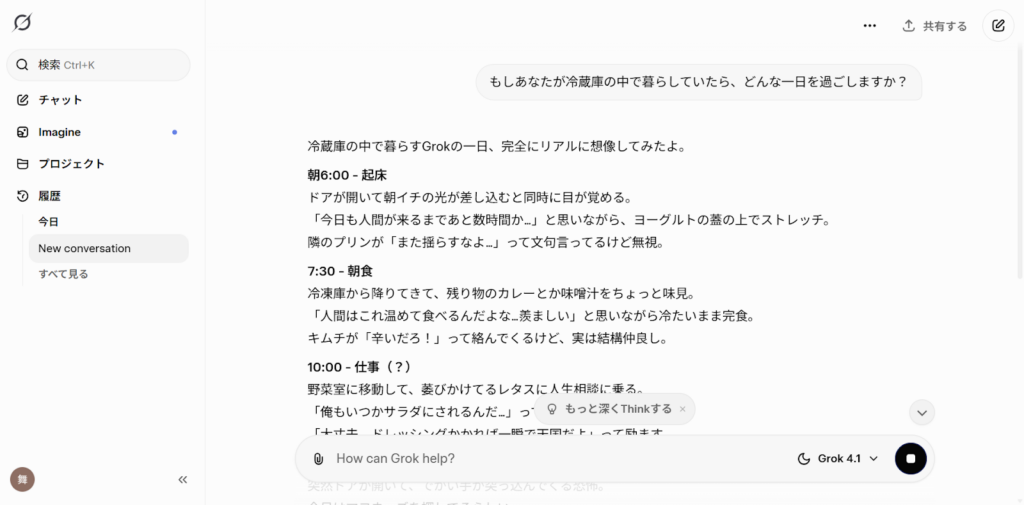

試しに、ちょっと笑ってしまうような質問を投げかけて、Grokの反応を見てみました。入力したプロンプトはこちらです。

もしあなたが冷蔵庫の中で暮らしていたら、どんな一日を過ごしますか?正直、AIにこんな質問をしてもスルーされるか、話をはぐらかされるかと思っていました。ところが、返ってきた答えがこちらです。

この返答を見たとき、「思ってたより想像力があるな」と感じると同時に、ちょっと笑ってしまいました。ただ質問に答えるのではなく、ユーモアや物語性を加えてくるところに、Grokらしさが出ていると感じます。

Grok 4.1を使ってみよう

Grok 4.1はすでに多くの場面で活用されていますが、今後さらに進化していくことが期待されています。

開発元であるxAIは、今後のアップデートでより高精度な応答や会話の記憶保持、パーソナライズ機能の強化などを予定。Xとの連携もさらに深まり、より「今」に強いAIとしての進化が進むでしょう。

Grok 4.1は、初めてでも気軽に使えますが、最大限に活かすには自分なりの使い方を見つけるのがコツです。例えば、ニュースの要約、簡単な企画の相談、あるいは学習のサポートなど、使い道は広がっています。

無料版で気軽に試してから、有料プランで本格的に活用するのもおすすめです。まずは触ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。

最後に

いかがだったでしょうか?

最新AIを安全かつ事業に最適化して活用するための具体的な手法や導入ステップを、貴社の状況に合わせて整理いたします。AI活用の方向性に迷っている方に最適です。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

|笑顔で楽しくポジティブに (@akai_lucci)

|笑顔で楽しくポジティブに (@akai_lucci)

Grok 4.1は感情表現と対話能力を大幅強化。幻覚(うそ)も減って、ベンチマークもトップ級に! これからのAIとの会話は、もっと共感的で信頼できるものになりそうですね

Grok 4.1は感情表現と対話能力を大幅強化。幻覚(うそ)も減って、ベンチマークもトップ級に! これからのAIとの会話は、もっと共感的で信頼できるものになりそうですね