アメリカのバイオラ大学(Biola University)とカブリロ海洋水族館(CMA)の共同研究によって、サメに遊ぶような行動が観察されました。

これまで「冷徹な海のハンター」として知られていたカリフォルニアドチザメ(レオパードシャーク)ですが、一部の種では満腹になると輪っかのおもちゃに近づき、鼻先でつついたり噛んだり、まるで子犬のように遊び様の行動を見せます。

特に、黄色やオレンジ色の輪っかにはっきりとした興味を示し、エサを食べる前と比べて大幅に積極的に接触する様子が観察されました。

研究者たちはこれがサメが遊びを行うこれまでで最も強力な証拠になると述べています。

この発見は、水族館でのサメの飼育方法や福祉向上のための新たなヒントを示唆されます。

しかし、なぜ満腹になったサメは遊びはじめるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月1日に『Applied Animal Behaviour Science』にて発表されました。

目次

- 「サメは遊ばない」の通説に挑む

- サメの「遊ぶ心」は食後に目覚める

- サメに遊び心があるとしたらそれは何を意味するのか?

「サメは遊ばない」の通説に挑む

サメがおもちゃで遊ぶ──そんな光景はにわかには想像し難いかもしれません。

サメといえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは映画『ジョーズ』のような獰猛なイメージでしょう。

実際、サメの多くは鋭い歯と俊敏な動きで狩りをする、いわば「海のハンター」です。

イルカがボールで遊ぶ様子や、チンパンジーが仲間と戯れる姿は有名ですが、サメが遊ぶ話なんてまず聞きませんよね。

そもそも動物の「遊び」というのは、単なる暇つぶしではありません。

動物行動学では、「遊び」はその生き物が知能や精神的な余裕を持っていることの証と考えられています。

また既存の研究では、遊びを行うのは高度な知性の表れだとも述べられています。

食べるものに困っていたり、環境が厳しい状況にある動物は、遊びに時間を使う余裕などありません。

逆に言えば、「遊び」が観察されるということは、その動物が適度なストレスのない快適な環境で暮らしていることを示しているとも言えます。

最近の動物園や水族館では、こうした動物たちがストレスなく快適に暮らせるような工夫がとても重視されています。

この工夫は専門用語で「環境エンリッチメント(飼育環境を工夫して退屈やストレスを減らす方法)」と呼ばれます。

たとえば動物園のサルにはパズルのおもちゃが与えられたり、トラには隠れ家や池を作ってあげたりしています。

こうした環境を整えることで、動物たちは退屈せずに済み、同じ動きを延々と繰り返すような異常行動が減ることが確認されています。

もちろんこれは水族館でも同じで、魚の飼育環境を工夫する取り組みが広まっています。

たとえば、ゼブラフィッシュという小さな魚に、水草や隠れ家になる石を入れてあげるだけでも、不安そうに泳ぎ回る行動が減り、より自然な探索行動が増えることがわかっています。

しかし、魚の中でもサメやエイの仲間(板鰓類)の行動研究は、他の魚よりも遅れていました。

サメやエイは哺乳類や鳥類のように自分で体温を調整できない「変温動物」です。

そのため、水温などの環境条件で活動パターンが変わりやすく、遊びや行動を観察するのが難しいのです。

さらに、水槽のような限られた空間では、サメたちは自然界のように広い範囲を自由に泳ぐことができません。

そのため、どの行動がストレスや快適さを示しているのかを見極めるのも簡単ではありません。

このような理由から、「サメはおもちゃで遊ばない」という通説が長く信じられてきました。

けれども、もしサメにも遊びのような行動があるとしたらどうでしょう?

それはいつ、どのようなタイミングで現れるのでしょう?

お腹が満たされてストレスのないとき、つまり満腹のタイミングで遊びはじめることがあるのでしょうか?

米国の研究チームは、そんな素朴な疑問を確かめるため、水族館でユニークな実験を行いました。

サメの「遊ぶ心」は食後に目覚める

「サメは本当に遊ぶのか?」

そんな問いに科学的に答えるため、研究チームは米国のカブリロ海洋水族館で飼育されているサメとエイを対象に、あるユニークな実験を行いました。

研究対象となったのは、ツノザメ(5匹)、カリフォルニアネコザメ(ホーンシャーク)(5匹)、カリフォルニアドチザメ(2匹)、カリフォルニアスケート(1匹)の合計4種13個体です。

いずれも水族館の水槽で暮らす健康な個体でした。

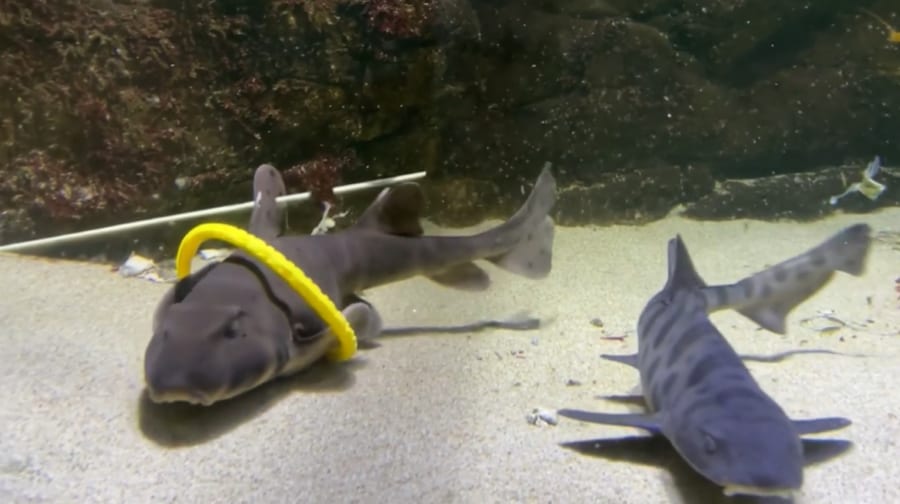

方法はシンプルです。サメやエイが暮らす水槽に、直径約14センチのカラフルなプラスチック製の輪っかを入れ、サメたちがどのように反応するかを観察しました。

使った輪っかの色は青・緑・黄色・オレンジの4色で、どれもプール遊びで使うような市販品に近いものでした。

観察は、サメたちがエサを食べる前と食べた後、それぞれ1時間ずつ行い、行動の違いを比較しました。

「なぜエサのタイミングで調べるのか?」と思う人もいるかもしれませんが、動物の行動をもとにした理由があります。

動物は空腹のときはまず食べ物を探すことが最優先になりますが、満腹になると食べ物を探す必要がなくなり、遊びのような行動をとりやすくなることが知られています。

このような「満腹状態で遊びが増える現象」は、ラットなど他の動物でも一般に確認されています。

もちろん人間でも同じことが言えるでしょう。

そういうわけで研究チームは、サメにも満腹になった後に「遊びやすくなる時間」があるのかを確かめようとしたのです。

実験の結果は研究チームにとっても驚くべきものでした。

全体として、サメたちはエサを食べた後に輪っかへ触れる頻度が明らかに増加しました。

特に劇的な反応を見せたのが2匹のカリフォルニアドチザメです。

この2匹は満腹になると、まるでスイッチが入ったかのように活発になり、輪っかに突進したり、鼻先で押したり、口でくわえて運んだりといった行動を繰り返しました。

その接触回数は、餌を食べる前に比べて大きく増加しました。

一方で、他のサメ、特に夜行性のツノザメやカリフォルニアネコザメは、輪っかへの関心をあまり示しませんでした。

つまり、満腹状態で活発に「遊び様の行動」を見せたのはカリフォルニアドチザメであり、この種が水槽内で最も活発に反応したことがわかりました。

次に、サメが反応した輪っかの色について調べたところ、はっきりとした傾向がありました。

4色のうち、特に反応が多かったのは黄色とオレンジの明るい色です。

満腹になったカリフォルニアドチザメがまず向かうのは、いつも黄色の輪っかでした。

まるで、子どもが食後に楽しみにしていたデザートに向かって一直線に駆け寄るような光景です。

一方で、青や緑の輪っかにはあまり反応しませんでした。

研究チームは、サメが色の鮮やかさよりも「明るさと暗さの差(コントラスト)」を手がかりにしているのではないかと考えました。

サメの多くは「単色視」という目の特性を持っており、色の細かな違いよりも、明暗の差が大きい物体のほうが見やすいと推測されます。

今回の結果は、この仮説を支持する内容となりました。

また、この実験は数か月にわたって続けられましたが、カリフォルニアドチザメの行動は最後まで活発でした。

実験開始直後こそ輪っかに警戒していましたが、しだいに慣れ、数週間後には最も盛んに触れるようになりました。

その後も興味は持続し、実験が終わるまで高い関心を保ち続けました。

つまり、満腹の状態で慣れさせながら適度な刺激を与え続けることで、サメも長い期間にわたって興味を持ち続ける可能性があることがわかったのです。

研究チームは、満腹というタイミングと、輪っかの色(特に明るい黄色やオレンジ)がサメの行動を引き出すうえで重要な要素だと結論づけました。

サメに遊び心があるとしたらそれは何を意味するのか?

今回の発見をひとことで言えば、「サメにも“遊び様の行動”があった」ということです。

この一文には、海の捕食者に対する私たちの固定観念を大きく揺さぶる力があります。

これまでサメは、獲物を追い、食べ、生きるためだけに泳ぎ続ける「本能の化身」のように思われてきました。

しかし、満腹になったあとでおもちゃに向かい、輪っかをくぐったり、鼻でつついたりする姿は、まるで別の生き物のようでした。

サメも状況に応じて行動を変える柔軟さと、未知の刺激に反応する知的好奇心を持っている──そう考えざるを得ません。

今回観察された行動は、サメが環境と「かかわろうとする力(認知的関与)」を示しているように思えます。

単に反射的に動くのではなく、「面白そうだから近づく」という意識の芽を感じさせるのです。

中でもカリフォルニアドチザメたちの活発さは象徴的でした。

おもちゃの輪っかを「自分のもの」と言わんばかりにくわえて離さず、何度も輪っかに戻っていく。

その動きは、まるで子どもが好きな遊具を独り占めしているようでした。

研究チームはこの観察から、「サメにも環境から楽しみを見つける力がある」と感じ取っています。

それは知性の証というより、「生きる力の余白」を見せてくれたようでもあります。

コラム:なぜ遊びは高度なのか?

動物の遊びをよく観察すると、それが単なる気まぐれではないことに気づきます。遊びとは、生き物が生きるための能力を安全な環境で試し、練り直し、洗練させる「行動の実験室」なのです。たとえば、子どものライオンがじゃれ合いながら噛みつきの力加減を学び、カラスが枝を落として風の流れを確かめるように、遊びは行動のバリエーションを増やす訓練になります。狩りや逃げる練習であると同時に、「何が起きても対応できる柔軟さ」を鍛える行動なのです。しかも遊びには決まったゴールがありません。動物たちは途中でやめたり、ルールを変えたり、別の動きを試したりします。この「自由度の高さ」こそが、遊びを高度な行動にしている理由です。目的を決め、自分の行動を調整し、変化に応じて戦略を変える――それはすでに認知の働きです。今回の研究で観察されたサメたちも、まさにその例でした。彼らは単に輪っかにぶつかっていたわけではありません。鼻先でつつき、かじり、くぐり抜けるなど、明確な動きを繰り返していました。そこには「どう反応すれば面白いか」を自分で探るような意図が見えます。つまり遊びとは、外から与えられた刺激にただ反応するのではなく、自分の行動を使って環境を“実験”する行為です。動物が遊ぶとき、脳は新しいパターンを作り、古いルールを壊して再構築しています。そこには学習・記憶・判断・予測といった、知性の根っこがすべて動いているのです。だからこそ、遊びは高度です。遊ぶことができるというのは、ただ生きているだけではなく、「生き方そのものをデザインできる」力を持っているということなのです。

今回の研究成果は、水族館や水産施設で飼育されるサメの福祉改善という面でも大きな意味があります。

「福祉改善」とは、動物がより快適に暮らせるように工夫することです。

たとえば動物園ではトラに池や木登り用の台を用意したり、サルには遊具を与えたりして、退屈やストレスを減らしています。

水族館でも同じように、サメが意味もなくぐるぐる泳ぎ回るようなストレス行動を防ぐためには、適度な刺激や遊び道具を与えることが重要です。

今回の研究では、どのようなタイミングで、どんなおもちゃを使えばサメがより活発になるかが明確になりました。

水族館でエサを与える時間が決まっているなら、その直後に黄色やオレンジなどの目立つおもちゃを入れるとよいでしょう。

そうすれば、満腹になったサメが自然な動きを見せやすくなり、観察にも適した展示が作れます。

こうした工夫は来館者にとっても新鮮な体験を生みます。

「サメがおもちゃで遊ぶ」という光景は、サメへの印象を「恐ろしい生き物」から「身近で知的な存在」へ変えていくきっかけになるかもしれません。

もちろん、この研究にも限界があります。

観察された4種類のサメやエイのうち、明確に輪っかで遊ぶ行動を示したのはカリフォルニアドチザメだけでした。

夜行性のツノザメやカリフォルニアネコザメは、昼間の観察ではあまり関心を示しませんでした。

研究チームは、観察時間帯の違いが影響した可能性を指摘しています。

夜に観察すれば、また違った反応を見せるかもしれません。

また、今回使用したおもちゃは輪っかという単純な形状のものでしたが、形や大きさを変えればサメの反応も変わる可能性があります。

さらに、より長期間の観察を行えば「飽き」が生じることも考えられます。

そのため、研究チームは「おもちゃを定期的に入れ替えたり、配置を変えたりする工夫」が必要だと述べています。

こうした限界はありますが、それでも今回の研究はサメの行動研究に新しい視点をもたらしました。

理論的な知見だけでなく、実際にサメをより自然で健全に飼育するための実用的なヒントを示した点に大きな価値があります。

使われた輪っかは、私たちにもなじみのある市販のプール用おもちゃに近いものでした。

身近な道具でサメの生活を豊かにできるという点で、とても効率的な福祉向上の方法といえるでしょう。

今後の研究では、今回あまり反応を示さなかった夜行性のサメを夜間に観察したり、野生のサメが自然の中で同様の行動を見せるかを確かめることが次の課題になります。

元論文

Remote sensing of lichens with drones for detecting dinosaur bones

https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.09.036

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部