髪の毛が生えてこない場所に油を塗ったら毛がフサフサ…そんな魔法のような話です。

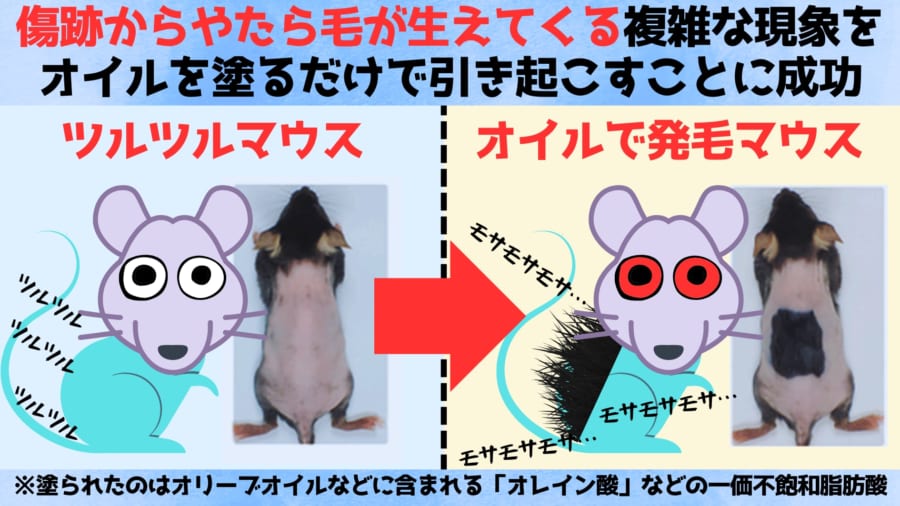

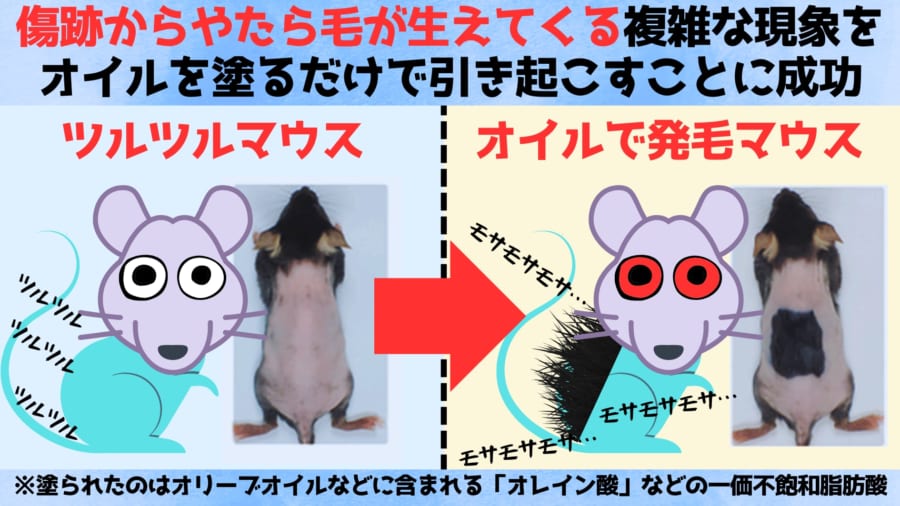

台湾の国立台湾大学(NTU)で行われた最新のによって、マウスの皮膚にある種のオイル(不飽和脂肪酸)を塗布すると「傷跡にやたら毛がはえてくる現象」を引き起こし発毛が促進されることが示されました。

研究ではオイルによって炎症に似た皮膚の活性化が起こり、毛包幹細胞(毛根の幹細胞)が活性化し、新たな毛の再生につながったことが示されています。

この炎症反応の“良い面”だけを利用した新しい発毛戦略は、、抜け毛に悩む人々にとって大きな希望となる可能性を秘めています。

はたしてこの方法は、人間の薄毛治療にも安全に応用できるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年11月4日に『Cell Metabolism』にて発表されました。

目次

- なぜ傷を負った部分の毛は妙に濃いのか?

- 傷跡が妙にフサフサになる仕組みを解剖すると、あるオイルが見えてきた

- 痛みなく髪を生やす方法は可能か?

なぜ傷を負った部分の毛は妙に濃いのか?

傷を負った場所に妙に毛が濃くなる――という現象は、実は昔から知られています。

例えば、転んで擦り傷ができたあと、皮膚が治ったころに周囲より濃い毛が生えていることがあります。

虫に刺された跡や、ギプスで固定して皮膚が擦れた部分、さらには予防接種の跡地ややけどをした跡でも局所的に毛が生えるケースが報告されています。

こうした現象から、一部の医療現場では、逆転の発想で「わざと頭皮に炎症を起こす」治療も行われるようになりました。

例えば、円形脱毛症の治療として、あえて頭皮に軽い皮膚炎を引き起こすことで発毛を促す方法があります。

ところが、当然ながら「炎症を起こす」ということは痛みや腫れを伴います。

赤く腫れた頭皮のまま生活するのは、誰だって避けたいところです。

そもそも、なぜ皮膚の炎症と毛の再生が結びついているのでしょうか?

毛が生えるということは、「毛根に存在する幹細胞が活性化する」という意味です。

通常、毛根の幹細胞は皮膚の奥で静かに休眠していますが、何かの合図を受け取ると目を覚まし、新たな毛を作り始めます。

では、その合図の正体とは一体何なのか?

皮膚が傷つくと、そこにどんなスイッチが押されて毛が再び成長するのでしょうか?

研究者たちは、これまで謎だったこの仕組みの解明に挑みました。

注目したのは意外にも「脂肪細胞」です。

皮膚の下には白色脂肪という脂肪細胞の層がありますが、これは単なる皮膚のクッションやエネルギーの貯蔵庫ではありません。

あまり知られていない事実ですが、脂肪組織は周囲の細胞に向けてホルモンに似た物質を分泌する「内分泌臓器」としての性質も持っています。

毛根の幹細胞と脂肪細胞は物理的にもすぐ近くに位置しているため、実はお互いにやり取りをしているのではないか?と研究者たちは考えました。

もし脂肪細胞が、毛の再生を促す秘密の合図を放つ仕組みを持っているなら、それをうまく刺激できれば、炎症の痛みや副作用なしに髪を生やすことができるかもしれません。

そこで今回研究チームは、炎症による発毛効果のメカニズムを解き明かし、その「良い面」に相当する代謝の流れを下流から再現することを目指しました。

傷跡が妙にフサフサになる仕組みを解剖すると、あるオイルが見えてきた

ケガのような痛みや腫れを伴わず、毛を生やす仕組みだけをうまく取り出すには、どうすれば良いのでしょうか?

これを確かめるために、研究者たちは段階的に調査を行いました。

まず、マウスの背中の毛を剃ったあと、ごく軽い皮膚刺激を与える実験をしました。

ここで使われたのは「ラウリル硫酸ナトリウム(SDS)」という化学物質で、これはシャンプーや石鹸など日常品にも使われる界面活性剤の一種ですが、過剰に使用すると炎症を起こすことが知られています。

研究者たちはこの物質を皮膚表面に4日間連日塗布して、軽い皮膚炎を人工的に作り出し、その後の変化をじっくり観察しました。

すると、興味深いことに、皮膚炎が起きた場所で約10日後から新しい毛が伸び始めたのです(通常、その時期のマウスの毛根はお休み中で、毛が新しく伸びる時期ではありません)。

これに対し、まったく刺激を与えなかった部分には何の変化もなく、毛も生えてきませんでした。

この対照実験によって、改めて「軽い炎症が毛を生やすスイッチを押しているらしい」と確認できました。

ただ、この現象だけでは、なぜ炎症が毛を伸ばすのか、その具体的な仕組みがまだわかりません。

そこで次に研究者は、皮膚の奥で起きている現象に注目しました。

皮膚を詳しく調べたところ、炎症が起きた部分では「脂肪細胞」が大きく変化していることが見つかりました。

普段、脂肪細胞はエネルギーを蓄えた小さな袋のようなもので、中には脂肪の粒が詰まっています。

ところが、炎症が起きると、この脂肪細胞の脂肪の粒がみるみる減っていました。

比喩的に言えば、「エネルギーの入ったバッテリーが急激に消費される」状態になっていたわけです。

この現象を「脂肪分解(リポリシス)」といいますが、炎症部位では脂肪細胞が小さく縮み、中にあった脂肪が分解されて油の形で皮膚の周囲に放出されていました。

この脂肪分解は一時的なもので、毛が生え揃う頃にはまた元の状態に戻っていました。

つまり、脂肪細胞は皮膚がピンチの時に、一時的に蓄えている脂肪を周囲の細胞に供給するという「非常用バッテリー」としての役割を果たしていることが示唆されました。

では本当に、この脂肪分解こそが毛を生やす鍵だったのでしょうか?

研究チームは次に、「脂肪を分解できなくしたマウス」を特別に作り出しました。

脂肪を分解できないようにする薬剤や遺伝子操作を用いて、そのマウスに同じ炎症刺激を与えました。

すると驚くことに、脂肪分解をストップされたマウスの皮膚では、毛がまったく生えてこなかったのです。

つまり、脂肪細胞が脂肪を分解してエネルギーを放出すること自体が、「毛を伸ばす」という現象にとって不可欠な仕組みだと判明したわけです。

次に気になるのは、脂肪細胞が脂肪を分解し始める最初のきっかけは何だったか、ということです。

ここで研究者は皮膚の中で炎症に最初に反応する「マクロファージ」という免疫細胞に注目しました。

マクロファージは、普段は体の中を巡回して細菌や異物を食べてくれる「掃除屋」的な存在ですが、今回の実験では、炎症が起きるとすぐに皮膚の中に大量に集まりました。

さらにマクロファージを人工的に除去したところ、脂肪分解も毛の再生もほぼ完全に止まりました。

これにより、マクロファージが脂肪細胞に対し「脂肪を分解せよ」と合図を出していることが確かめられました。

マクロファージから脂肪細胞への具体的な合図として、「SAA3」と呼ばれる特殊なタンパク質が関与していることもわかりました。

SAA3は、脂肪細胞に脂肪を放出させるシグナルを送る物質で、このタンパク質がないマウスでは脂肪分解も毛の再生も起きませんでした。

ここまでの結果を整理すると、皮膚に炎症が起きるとまずマクロファージが集まり、そのマクロファージが脂肪細胞にSAA3という合図を送り、脂肪が分解され、その結果として毛の再生が引き起こされるという仕組みが判明したわけです。

さらに研究チームは、毛根が受け取る合図をもっと安全で手軽に再現する方法を考えました。

ここで注目されたのが脂肪細胞が分解して放出する脂肪酸の中でも「オレイン酸」などの一価不飽和脂肪酸(オリーブオイルなどに含まれる油)でした。

実際、この脂肪酸をマウスの皮膚に塗ると、炎症を起こさなくても毛が伸びることが確認されました。

まるで「炎症による発毛効果」の美味しいところだけを安全に取り出した「偽の炎症シグナル」を外から与えているようなものです。

こうして研究者たちは、痛みや腫れを起こさずに毛を伸ばす仕組みをマウスで証明し、新しい育毛アプローチへの可能性を示しました。

傷跡からやたら毛が生える仕組みをとことん解明し尽くした結果、反応開始の最初のドミノが「オイルを塗る」という非常に簡単なものでした。

結果を知ったあとから見れば、ごく簡単に見えますが、それは生物学的メカニズムを解剖し尽くしたことで初めて得られた成果と言えます。

痛みなく髪を生やす方法は可能か?

今回の研究では、「傷がある場所でなぜか毛が濃く生える」という昔からの不思議な現象について、その謎を詳しく調べることで「炎症→脂肪細胞→毛根」という新しいメカニズムが明らかになりました。

特に注目すべきなのは、皮膚が傷ついたときに起きる炎症そのものではなく、炎症が脂肪細胞の変化を引き起こし、その結果として毛根の幹細胞を目覚めさせているという仕組みです。

これまでは、炎症をわざわざ起こして発毛を促す治療法もありましたが、やはり痛みや赤みなどの副作用がネックでした。

今回の発見は、こうした炎症の「デメリット」の部分を避け、その「メリット」だけをうまく取り出せる可能性を示しました。

もっと具体的に言うと、炎症で引き起こされる脂肪分解が毛根幹細胞にエネルギーを供給し、新しい毛を作り出すのを促すことがわかったのです。

さらに興味深いことに、この発見を応用した実験は驚くほどシンプルでした。

マウスの皮膚に、「オレイン酸」のような特定の油(一価不飽和脂肪酸)を塗るだけで、皮膚炎を起こさずに発毛が促進されることが確認されました。

つまり、炎症による発毛促進という複雑な仕組みを、その最終的な成果物である脂肪酸を利用することで安全に再現できたというわけです。

研究者たちは、この発見を人間にも応用できないかと考えています。

実際に彼らは、オレイン酸などの脂肪酸を配合した外用剤を作ることで、人間の頭皮でも毛を安全に伸ばす方法が実現できる可能性を探っています。

もしこれが成功すれば、従来のような刺激性のある薬を塗る方法と比べて、副作用や不快感がずっと少ない新しいタイプの育毛剤や美容液が開発できるかもしれません。

もちろん、現段階ではあくまでもマウスの皮膚で確認された効果です。

人間の毛髪はマウスの毛髪と性質や成長周期が大きく異なるため、この「脂肪酸だけで毛が生える」という新戦略が、ヒトでも同様に成功するかどうかはまだ未知数です。

研究チーム自身も、「ヒトへの応用は次の大きな課題」と慎重な姿勢を示しています。

ただし、ヒトの毛根細胞を実験室で培養して調べた予備実験では、脂肪酸がヒトの毛根細胞にもよい影響を与える可能性が示唆されています。

さらに、この研究を通じて明らかになった新しいメカニズム、つまりマクロファージが脂肪細胞に送る「SAA3」という合図や、脂肪酸を取り込んだ毛根幹細胞が活性化する「Pgc1-α」という経路などは、将来的な育毛薬の開発に役立つ新たなヒントを与えてくれます。

研究チームは、こうした成果を踏まえて特許を出願し、臨床応用を視野に入れています。

論文とその付録には詳しい実験データがまとめられていて、世界中の研究者たちがこの成果をベースにさらなる研究を進めることができるようになっています。

今回の研究は、炎症という諸刃の剣の中から、その「メリット」の部分だけをうまく引き出すという、ユニークで実用的なアイデアを提示しました。

これは、将来的に安全で副作用の少ない育毛法を開発するための、大きな一歩になるかもしれません。

元論文

Adipocyte lipolysis activates epithelial stem cells for hair regeneration through fatty acid metabolic signaling

https://doi.org/10.1016/j.cmet.2025.09.012

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部