- Googleの生成AI「Gemini」搭載の情報整理ツールとして、NotebookLMが正式リリース

- 資料要約・マルチモーダル分析・音声出力など多機能化し、学習・ビジネス両面で活用可能

- 無料版・有料版・法人版の3プラン構成で、用途に応じた柔軟な利用が可能

2024年6月6日(現地時間)に、米Googleから新たな情報整理ツール「NotebookLM」がリリースされました!

Google製マルチモーダル生成AI(MLLM)の最新版「Gemini 1.5 Pro」が搭載されており、非常に優秀なAIツールとしてすでにその性能の高さが噂となっています!

この記事では、NotebookLMの概要や使い方、実際の活用事例について詳しく解説します。NotebookLMの超便利な活用法もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

- NotebookLMとは

- リリース以降のアップデート情報

- スマホアプリ版NotebookLMについて

- NotebookLMの制限について

- カスタマイズ設定で使いやすく

- データのバックアップと復元について

- NotebookLMの料金プラン

- NotebookLMのメリット

- NotebookLMのデメリット

- NotebookLMとChatGPTの違いは?

- NotebookLMの新機能「Audio Overview」

- NotebookLMの使い方

- NotebookLMが使えない時

- NotebookLMの活用方法

- NotebookLMを試してみた

- NotebookLMのセキュリティ対策

- NotebookLMはアプリダウンロード不要

- NotebookLMでよくある質問(FAQ)

- NotebookLMを活用しよう

- 最後に

NotebookLMとは

NotebookLMとは、Googleが開発した生成AIを活用してユーザーの思考を支援する新しい情報整理ツールです。実験的なサービスとしてスタートしたNotebookLMですが、2024年9月18日に正式版がリリースされ、より安定した機能が提供されるようになりました。

従来のノートアプリとは異なり、アップロードされたドキュメントの内容を深く理解し、「AIコラボレーター」として機能します。

以下で、正式版NotebookLMの概要を各項目に分けて詳しく解説します。

Gemini 2.5 Flashを搭載

2025年7月11日時点でのNotebookLMには、Googleが開発した大規模言語モデル(LLM)「Gemini 2.5 Flash」が搭載されています。こちらは高速回答ができるFlashモデルでありながら、熟考して回答を生成する「推論モデル(Flash初)」でもあり、従来比で複雑なドキュメントについての理解力がUPしています。

さらに、「Gemini 2.5 Flash」は、競合他社のChatGPTやClaudeと比較しても圧倒的な、100万トークンのコンテキストウインドウも従来通り完備。これまで以上に長大で複雑な文書の理解が捗るはずです。(※1)

多言語に対応

NotebookLMは、日本語を含む200以上の国や地域で利用できる多言語対応の生成AIサービスです。このサービスは、最新の「Gemini 1.5 Pro」言語モデルを採用しており、日本語対応の精度が高く評価されています。

質問や回答が異なる言語で行われてもスムーズにやり取りできるため、異なる言語間での情報共有やコミュニケーションがスムーズに行えます。

資料の要約や解説が可能

NotebookLMは、膨大な資料を効率的に要約し、わかりやすく解説する能力を持っています。

ドキュメントやデータを迅速に分析し重要なポイントを抽出することで、時間と労力を大幅に削減可能です。この機能により、情報を整理し必要な情報を素早く把握できるため、仕事や学習に大きく役立ちます。

画像・図表データも認識可能

NotebookLMは、テキストデータだけでなく、画像・図表データの認識機能も搭載されています。

この機能はリリース当初よりアップデートを受けていて、PDFを含めて、ファイル中のテキスト・画像・グラフを理解し、分析・要約が可能です。この機能によって、ビジュアルな情報も含めた総合的なデータ管理ができ、ユーザーのニーズに応じた柔軟な対応が可能となります。

音声形式でも要約を生成可能

「Audio Overview」は2024年9月11日にNotebookLMに加わった新機能。こちらはアップした内容について、男女が対話するポッドキャスト形式の音声ファイルを生成できるというものです。文字を目で追う必要がなく、聴くだけで内容が把握できる点が魅力です。(※2)

対応言語を柔軟に切り替え可

2025年4月29日より、NotebookLMでは通常の回答やAudio Overviewでの「出力言語」を50以上の言語から自由に選べるようになっています。こちらはGoogleアカウント側のデフォルト言語と分けて設定ができ、日本語資料の要約をあえて英語で出力したい場合などに便利です。(※3)

マインドマップでの出力にも対応

NotebookLMではブラウザ版に限り、ドキュメントの内容を「マインドマップ」として要約・出力できます。このマインドマップは拡大縮小・展開格納・ダウンロードができるほか、特定のノード(要素)について掘り下げる質問も可能で、直感的な理解を促してくれるでしょう。(※4)

類似の資料をWeb検索で提案可

NotebookLMは、アップロードしたドキュメントに近い内容の情報ソースをWeb検索で探し出して提案してくれる「Discover sources」機能も完備。こちらにはGoogleの検索技術が応用されており、Webサイト数百件分の情報をノートブックへと簡単に取り込めます。(※5)

ノートブックはURL経由でシェアも可能

NotebookLMで作成した各ノートブックは、アップデートにより不特定多数のユーザーへのシェアにも対応。リンク(URL)を介して、Google Workspace外の全世界のユーザーに一般公開ができるようになっています。(※6)

リリース以降のアップデート情報

2025年9月地点で、これまで行われたアップデートは下記があります。

| 時期 | アップデート内容 |

|---|---|

| 2024年9月17日 | Audio Overviews(音声要約)追加 AI が2人の仮想ホストによる対話形式で、アップロードした資料を音声で要約してくれる機能を公開。 |

| 2024年12月12日 | NotebookLM Plus発表 容量拡張や管理機能を備えた有料/商用向け「NotebookLM Plus」を発表。 |

| 2025年3月6日 | Google Workspace連携開始 NotebookLM および Plus が Google Workspace のコアサービスとして利用可能に。ノート単位で共有・アクセス制御が可能になる。 |

| 2025年4月10日 | ソース機能拡張(Discover sources・マルチモーダルPDF対応) トピックを入力すると NotebookLM が関連ウェブソースを自動提案する「Discover sources」、PDF 内画像や図表の読み取り強化を発表。 |

| 2025年5月14日 | バックエンドモデルを Gemini 2.5 Flash に更新 複雑な推論性能が向上した新モデルを採用。 |

| 2025年7月18日 | Video Overviews(動画要約)正式提供 ソース内容をスライド+音声ナレーションでまとめた動画を自動生成する機能を発表。 |

そして、2025年9月8日にはフラッシュカードやクイズ、ラーニングガイドなど新機能が追加されました。今回のアップデートでは、暗記や自習ができるように学習支援を意識した新機能が多数追加されています。

暗記に役立つフラッシュカードと自動クイズ

新たに追加されたフラッシュカード機能は、ユーザーがアップロードした教材やノートから重要項目を抽出し、カード形式で提示するものです。用語の暗記や復習が簡単に行えます。

さらに自動クイズ生成機能は、ソース資料をもとに問題を作成し、正誤判定や出典付きの解説も自動で表示されるものです。学習者は自分の理解度をその場で確認できます。

対話型の「ラーニングガイド」

今回新たに加わったラーニングガイドは、アップロードした資料や指定したトピックを基に、AIが段階的な学習プランを自動生成し、ユーザーと会話をしながら理解を深めていく機能です。進行速度や説明の深さをユーザーの反応に合わせて自動調整するため、理解が不十分な箇所は丁寧に補足、得意分野は短くまとめるなど、一対一の家庭教師に近い学習体験ができます。

音声解説やレポート機能も進化

既存の音声要約機能「Audio Overviews」には、新たにディベート形式など複数のスタイルが加わりました。これは同じ資料を異なる視点から理解できるようになる効果があります。

また、レポート機能も刷新され、学習ガイドやブログ記事風など、用途に応じた複数の出力スタイルを選べるようになりました。これにより成果物としてすぐ活用できるレベルのレポートをワンクリックで生成できます。

教育現場との連携を強化

Googleは教育機関向けの連携にも注力しています。オープン教材を提供するOpenStaxとのパートナーシップにより、高品質な教科書データがNotebookLMで利用可能になりました。Google Classroomとの統合も進み、授業や課題に直接組み込める環境が整いつつあります。

スマホアプリ版NotebookLMについて

2025年5月19日には、AndroidとiOSの両端末に対応したスマホアプリ版NotebookLMも登場しています。こちらはダウンロードしたAudio Overviewをオフラインで再生できたり、他アプリの画面からテキストや画像をNotebookLMに渡せたり、といったスマートフォンならではの機能が魅力です。(※7)

NotebookLMの制限について

NotebookLMを活用する前に、いくつかの制限について理解しておくことが大切です。ファイルのアップロードには容量制限があり、1回あたり最大200MBまでとなっています。

また、同時に処理できるファイル数にも制限があります。1つのノートブックで扱えるファイル数は最大10個までとなっており、それを超えると古いファイルを削除しなければいけません。

対応していないファイル形式もありますので注意が必要です。対応していないファイルを活用したい場合は、事前にPDFやテキスト形式に変換しておきましょう。

カスタマイズ設定で使いやすく

NotebookLMは、ユーザーの好みに合わせてさまざまな設定をカスタマイズできます。そのため、表示設定を自分好みに調整することで作業効率が上がるでしょう。

表示言語の切り替えや、ダークモード・ライトモードの選択が可能です。さらにフォントサイズの調整やテキストの行間隔設定、サイドバーの表示と非表示なども自由に変更できます。

特に便利なのが、キーボードショートカットのカスタマイズ機能です。よく使う操作にショートカットキーを割り当てることで、スピーディーな作業ができるでしょう。

データのバックアップと復元について

NotebookLMで作成したデータを安全に保管するために、定期的なバックアップをおすすめします。バックアップは設定画面から簡単にでき、「エクスポート」機能を使ってPDFまたはテキスト形式で保存できます。

バックアップしたデータは、新しいノートブックを作成する際に「インポート」機能で復元できます。重要な文書を扱う際は、週1回程度のバックアップをしましょう。

なお、NotebookLMにアップロードしたデータは、30日間サーバーに保存されます。30日を超えると自動的に削除されますので、長期保存が必要な場合は必ずバックアップを取っておきましょう。

NotebookLMの料金プラン

NotebookLMには、無料版と、Google One の有料サブスクリプションに含まれるプレミアム版(NotebookLM in Pro)があります。基本機能は無料で利用できますが、より高度な分析やチーム利用を求める場合は Pro 版が選択肢になります。(※8、9)

無料版は個人利用に十分な基本機能

無料版は Google アカウントさえあればすぐに使えます。下記は具体的に利用できる機能です。

- 最新のGeminiモデルを使用

- PDF、ウェブサイト、Googleドキュメント、スライド、YouTube URLなどをアップロード可能

- サマリー・タイムライン・FAQなどをワンクリックで自動生成

- 音声解説(Audio Overviews)の作成・再生

- 詳細な分析情報や引用付き回答

個人の学習や小規模プロジェクトであれば、無料版で多くの作業がカバーできます。

NotebookLM in ProはGoogle AI Pro プランで使えるプレミアム機能

より大きな容量やチーム利用を求める場合は、Google One「Google AI Pro」プランへの加入が必要です。

Pro 版では無料版に加えて次の機能が利用可能になります。

- 音声解説・ノートブック・クエリ・ソース数の上限が5倍

- ノートブックの回答スタイルや長さを自由に調整

- 共有ノートブックを作成し、利用状況を分析

- プライバシーとセキュリティ機能が追加

Google AI Pro は地域により価格が異なりますが、日本では月額およそ2,900円(初月無料トライアルあり)で利用可能です。Gemini Advanced など他のAI機能もまとめて利用できるプランとなっています。

無料版は引き続き利用可能で、個人ユーザーや小規模なプロジェクトに向いています。無料で基本的な機能を使えるので、NotebookLMを体験するのにおすすめのプランです。

「NotebookLM Business」は組織向けの有料版です。NotebookLM Businessは、Google Workspaceを活用したAI搭載の業務効率化ツールです。GmailやGoogle ドキュメントでの文章作成支援から、Geminiを活用したチャット機能まで、日常業務を幅広くサポートします。

特に便利なのが、NotebookLM Plusによる情報分析機能と、電子署名やスケジュール管理などの業務効率化機能です。

さらに、チーム全体で利用できる動画編集ツールや、メールテンプレートの作成機能も搭載しており、ビジネスに必要な機能を提供します。複数のメンバーでの共同作業もスムーズに行えるため、組織全体の生産性向上に貢献します。

NotebookLMの企業や組織向け料金プラン

| プラン | 月額料金 | ユーザー 1 人あたりストレージ | ビデオ会議 | AI リサーチ アシスタント |

|---|---|---|---|---|

| Business Starter | ¥800 | 30 GB | 100人まで可能会議録画✕ | ✕ |

| Business Standard | ¥1,600 | 2 TB | 150人まで可能会議録画〇 | 〇 |

| Business Plus | ¥2,500 | 5 TB | 500人まで可能会議録画〇 | 〇 |

| Enterprise | 要相談 | 5 TB | 1000人まで可能会議録画〇 | 〇 |

「Business Standard」プラン以上だと、共同作業が可能となる動画作成と編集ツールや、Gmail、Google ドキュメント、Google Meet などでGemini AI がアシスタントとしてサポートする機能が付いてきます。プランで悩んだら、14日間のトライアル期間で試すことも可能です。

NotebookLMのメリット

NotebookLM は「長文を要約できるAIノートツール」という一言では語りきれない、多面的な強みを持っています。以下では、特にユーザーから評価の高いポイントを5つに絞ってご紹介します。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 膨大な資料を素早く要約 | Gemini 1.5 Pro が長文でも要点を的確に整理し、引用元も自動で表示される。 |

| 多様なソースを一括管理 | PDF・Webページ・Googleドキュメント・YouTubeなどをまとめて解析可能。 |

| 音声・動画要約に対応 | Audio/Video Overviewsでポッドキャストやスライド付き動画を自動生成する。なお、「Audio Overview」についてはこの後の章で詳しく解説しています。 |

| インタラクティブな学習支援 | ラーニングガイドや自動クイズで、理解度に合わせた対話型学習が可能。 |

| チームやビジネス利用にも対応 | 共有ノートブック、権限管理、Workspace連携で共同作業を効率化。 |

NotebookLMのデメリット

デメリットとしては、現時点でスマートフォン専用アプリが提供されていないため、ブラウザ経由でのアクセスが必要です。

また、NotebookLMは入力された資料の範囲内でのみ回答を生成するため、インターネット検索のような最新情報へのアクセスができません。さらに、アップロードしたファイルの保存期間が30日間と短く設定されているため、長期的な資料管理には向いていないかもしれません。

NotebookLMとChatGPTの違いは?

NotebookLMとChatGPTは、どちらもAIを使った対話ツールですが、それぞれ使い方や得意分野が違います。下記に違いを表にまとめました。

| 項目 | NotebookLM | ChatGPT |

|---|---|---|

| 開発元 | OpenAI | |

| 主な目的 | ユーザーがアップロードした資料やリンクをもとに、要約・引用付き回答・音声/動画要約を行うリサーチ支援・情報整理ツール | オープンな質問応答、文章生成、プログラミング補助など汎用型の対話AI |

| データの扱い | アップロードした文書はユーザー専用でAI学習には利用されない。引用元を明示しながら回答 | 入力内容は原則モデル改善に使われない設定も可能(ChatGPT Plus等)。ただし会話内容を学習データに使わない設定はユーザーが選択 |

| 利用スタイル | 自分の資料を「ノートブック」にまとめて質問。段階的学習、要約、クイズ生成、Audio/Video Overviews など資料ベースの分析に特化 | 事前知識+ウェブ検索(有効化時)を活用し、あらゆる話題について自由に会話や生成 |

| 強み | ・長文資料を素早く要約・引用付き回答で根拠を明示・音声・動画要約やラーニングガイドなど学習支援機能が豊富・Googleドライブ/Docs/Slides/YouTube連携 | ・汎用性が高く、コード生成や創作、言語翻訳など幅広い用途・プラグインやカスタムGPTで機能拡張が容易 |

| 料金体系 | 基本無料。上位機能は Google One「Google AI Pro/Ultra」プラン に含まれる | 無料版(GPT-3.5)と有料版 ChatGPT Plus |

| 連携サービス | Googleドライブ、Gmail、Google Meet など Workspace とシームレス連携 | 外部プラグイン、API、サードパーティサービス連携が豊富 |

| 代表的な用途 | 学術研究、ビジネスレポート、講義資料の理解・要約、チームでの文書共有 | 日常的な質問応答、文章作成、プログラミング補助、学習支援、創作活動 |

NotebookLMは、ユーザーがアップロードした文書や資料に基づいて会話するという特徴があります。自分の持っている文書や資料をアップロードすると、その内容について詳しく質問ができるので、会社の報告書や学校の教科書など、特定の情報源から正確な回答が欲しいときに便利です。入力された情報は、AIの学習データとして使用しないため、情報漏洩の心配もありません。

ChatGPTはインターネット上の情報を元に学習しているため、幅広い話題に対応できます。世間話から専門的な質問まで何でも答えてくれますが、情報が間違っている場合もあるので、注意が必要です。

使い分けのコツは、目的によって選ぶことです。自分の資料について深く知りたいときはNotebookLM、一般的な質問や専門的な会話をしたいときはChatGPTが向いています。

どちらも工夫して使えば、仕事や勉強の効率が上がるツールです。状況に応じて、それぞれのAIを活用してみてはいかがでしょうか。

なお、ChatGPTに関しては下記の記事をご覧ください。

NotebookLMの新機能「Audio Overview」

NotebookLMに「Audio Overview」(オーディオ概要)機能が追加され、さらに便利になりました。この新機能は、アップロードした資料を音声で聞けるようにするだけでなく、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできるのが特徴です。聞きたいトピックスを絞り込んだり、専門用語の説明レベルを調整することができ、自分好みに音声内容をアレンジできます。

忙しい人にとってありがたいのが、マルチタスク機能です。音声を聴いたままNotebookLM上で別の作業ができ、資料を読んだりメモを取ったりしながら、バックグラウンドで音声は流れ続けます。

さらに便利なのが、音声を止めずに引用元を確認できる点です。気になる情報が出てきたら、すぐに元の資料をチェックでき、音声を一時停止する手間がなくなりました。

使い方も簡単で、NotebookLMに資料をアップロードし、「Audio Overview」を選択。聞きたいトピックや難易度を設定して再生ボタンを押すだけです。通勤中や家事の合間にも、効率よく情報をインプットできます。

この機能を活用すれば、長い報告書や難しい内容の論文も問題ありません。NotebookLMの「Audio Overview」で、新しい学び方を試してみませんか?

NotebookLMの使い方

ここでは、NotebookLMの使い方を解説します。

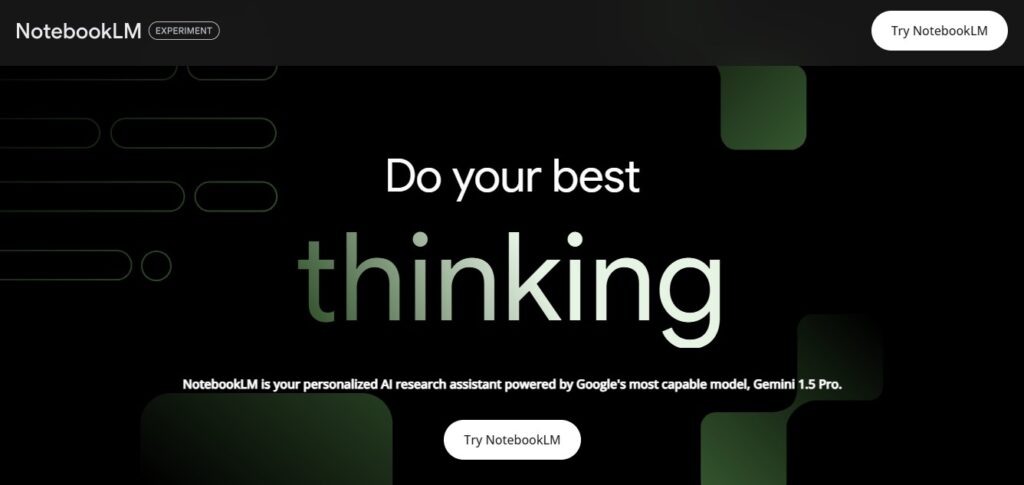

まずは、NotebookLMの公式サイトにアクセスしてください。

1. トップページの「Try NotebookLM」をクリックします。

2. ご自身のGoogleアカウント情報を入力してログインします。

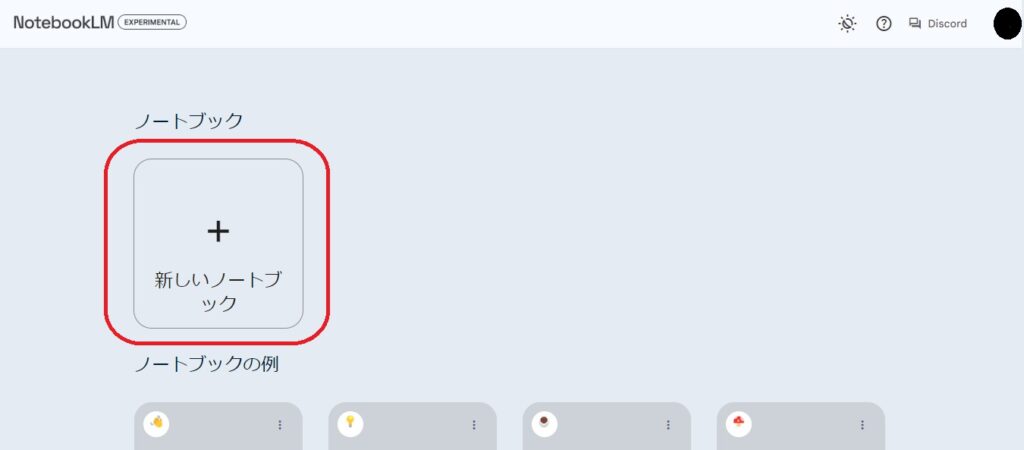

3. 「新しいノートブック」をクリックします。

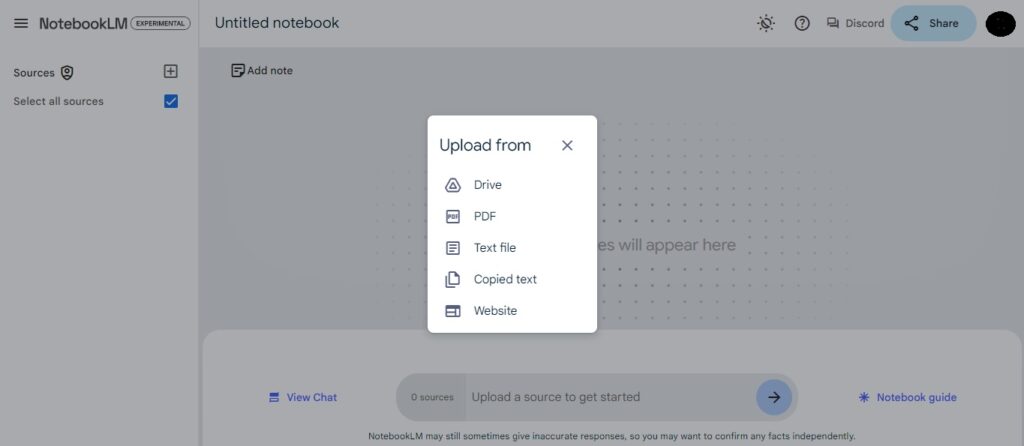

4. ファイル形式を選択して、アップロードします。対応しているファイルは以下の5つです。

- Googleドライブ

- テキストファイル

- コピーされたテキスト

- webサイトのURL

今回は試しに、経済産業省の「デジタルガバナンス・コード2.0」のPDFを読み込ませてみました。

重要ポイントを抽出して、分かりやすく要約してくれています。

6. さらにチャット形式で質問をすることも可能です。その際、どの部分を参考にしたかのチェックもできます。

NotebookLMが使えない時

NotebookLMは便利なツールですが、ときどき使えないことがあります。よくある原因は、インターネット接続の問題やGoogleアカウントの不具合です。まずはネット接続を確認し、次に別のブラウザで試してみてください。

それでも動かない時は、Googleアカウントから一度ログアウトし、再度ログインしてみましょう。まだ解決しない場合は、ブラウザのキャッシュとクッキーを削除することで上手くいくかもしれません。

地域制限で使えないこともあり、VPNを使って別の国からアクセスするという方法もありますが、利用規約に違反しないよう注意が必要です。

どうしても使えない時は、Googleのヘルプセンターに問い合わせるのが確実です。いろいろ対処法を試してみましょう。

NotebookLMの活用方法

NotebookLMの使い方が分かったところで、さっそくその活用法を見ていきましょう!

X(旧Twitter)上では、NotebookLMの超便利な使い方をシェアしている方がたくさんいますので、今回はそのうちのいくつか活用事例をピックアップしてご紹介したいと思います。

① 医療現場での情報収集

まず1つ目は、「NotebookLM × 医療」の活用法です。

NotebookLMと医学ガイドラインPDFを読み込ませることで、まるで指導医のように勉強が進められる可能性があります。

このツイートでは、心不全のガイドラインを試しています。

NotebookLMの特長である出典部分の簡単参照が非常に役立ち、情報の信頼性を担保しつつ、AIが医学情報の収集と学習をサポートしてくれるとのこと。

医学論文は非常に長文で難解なものばかりなので、この使い方はものすごく便利ですね!

② 自分専用のチャットボットの作成

2つ目は、「NotebookLM × 専用ボット」の活用法です。

このツイートでは、PDFやサイトURLを投入するだけで、自分専用のFAQボットが簡単に作成できる革命的な使い方をされていました!

膨大な量のファイルを元に高性能AI「Gemini 1.5 pro」が回答し、引用元も表示してくれるので信頼性もあります。

この使い方なら誰でも手軽にAIを活用でき、業務効率が大幅に向上しそうです!

③ 契約書の解説

3つ目は、「NotebookLM × 契約書」の活用法です。

このツイートでは、試しにビッグシム契約書のPDFを読み込ませています。

自分で読むにはつらい量の契約内容が見事に要約されており、これなら光回線のオプションの注意事項もわかりやすく整理されそうです。

こういった回線の契約はオプションの罠も多く、知らないうちにオプション料金が発生していることもありますよね。

NotebookLMを使えば、無料で罠オプションの回避もできそうです!

④ 読書の効率化

4つ目は、「NotebookLM × 読書」の活用法です。

このツイートでは、本のPDFをアップロードして内容を要約してもらっています。

具体的な手順は以下のとおり。

- 本のPDFをアップロードする

- 中身が全部左側に出てくる

- AIにいろいろ質問ができる

- 答えに出てきた部分を左側で読める

- 回答をピン留めするとメモとして保存できる。メモを自分で書くこともできる

本からのインプットが驚くほど効率的になり、まさに読書体験が根底から変わってしまいそうな使い方です……!

⑤ 論文の要約

5つ目は、「NotebookLM × 論文」の活用法です。

膨大な量になりがちな論文も、NotebookLMを使えば瞬時に要約してくれるだけでなく、重要ポイントを抽出して要約してくれるので非常に便利です。

ただし、返答の仕様がLaTeX形式ではなく数式がテキスト形式になってしまうようなので、そこはアップデートで改善されることを期待しましょう!

⑥ ビジネス書などの内容をマインドマップ化

6つ目は、「NotebookLM × マーケティング」の活用法です。

このツイートでは、なんと紙のビジネス書を断裁し、OCRでスキャンしてPDF化しています!

さらに、そのPDFをNotebookLMにアップロードしてマーケティングについて質問すると、本の内容を要約・引用して回答してくれるので、「まるでコトラー先生に直接質問しているかのよう」とのこと。

そしてさらに、抽出された文章をGPTsの「Whimsical Diagrams」に投入してマインドマップを作成し、補足部分を追加してリッチな資料に仕上げることも可能とのことです。

紙媒体を裁断するというのは、予想の斜め上をいく使い方です(笑)

しかし、情報量の多いマーケティング関連の文書をNotebookLMで要約すれば、重要な部分だけピックアップして知ることができるので、忙しくて時間がない!という方にはピッタリの使い方かもしれません。

⑦ AIポッドキャストの作成

7つ目は、「NotebookLM × ポッドキャスト」の活用法です。

NotebookLMには「Audio Overview(音声の概要)」というポッドキャスト機能があります。この機能を使った具体的な活用事例として、このツイートでは簡単にAI音声コンテンツを作る方法が紹介されています。

やり方はとても簡単で、プレゼン資料や参考文献をNotebookLMにアップロードするだけ。ここからさらに作った音声に画像をつけて動画化、英語で文字起こしをして日本語翻訳と字幕をつけたりしています。

この方法を使えば、難しい内容も耳で聞いて理解しやすくなりますね!授業の予習や、プレゼンの練習にも使えそうです。

AIの力を借りて、誰でも面白いコンテンツが作れるようになった活用事例と言えます。

⑧ 外国語文献の翻訳

8つ目は、「NotebookLM×外国語文献の翻訳」活用法です。

このツイートでは、NotebookLMを使って英語論文を効率的に読む方法を紹介しています。英語の論文PDFをNotebookLMにアップロードするだけで、論文の内容について質問ができるようになります。

NotebookLMの凄いところは、質問への回答に論文内の該当箇所を引用してくれること。しかも、日本語で質問すれば日本語で答えてくれます。これなら、英語が苦手な人でも最新の海外論文を理解できますね。

この使い方は、論文を読む時間を大幅に節約できるだけでなく、内容の理解も深まります。NotebookLMを使えば、英語論文を読むのがぐっと楽になりそうです。

⑨ Googleアプリとの連携

9つ目は、「NotebookLM×Googleアプリ」活用法です。

NotebookLMは、Googleスプレッドシート、フォーム、ドキュメント、スライドなど、普段使っているGoogleアプリと連携できます。

このツイートでは、国語の授業でこの連携を活用した例が紹介されていました。生徒たちにGoogleフォームで「山月記」のまとめを書かせ、その回答をスプレッドシートで集計。それをドキュメントにまとめてNotebookLMに取り込んだそうです。

NotebookLMに取り込んだ後は、「生徒の理解度は?」「よくある誤解は?」といった質問をAIに投げかければ、生徒の文章をAIが分析してくれます。授業の振り返りや、次の授業の計画立てに役立ちそうですね。

⑩YouTube動画を情報ソースとして分析できる

YouTube動画を読み込むと、音声を分析して内容を詳しく理解します。分析には少し時間がかかりますが、動画の内容を文章にまとめ、重要なポイントを要約してくれます。声で説明されている内容も漏らさず文字に起こしてくれるので、後から見返すのも簡単です。

このように情報源が増えたことで、より幅広い場面でNotebookLMを活用できるようになりました。文書と動画、両方の情報を組み合わせて分析できるため、より深い理解が可能です。

⑪小テストを作成する

NotebookLMの「Study Guide」機能を使えば、小テストを簡単に作成できます。

自分が勉強したい資料をNotebookLMにアップロードし、AIに「この内容に基づいて小テストを作成して」とお願いすると、資料のポイントを押さえた質問を自動で作成してくれます。作られたテストを解きながら、自分の理解度をすぐに確認できます。

小テストを繰り返すことで、自分の弱点を洗い出しやすくなり、次の学習に活かしやすくなるでしょう。

⑫事実確認(ファクトチェック)ができる

公式文書や利用規約などの信頼できる資料をアップロードすると、GeminiのDeep Research機能を使って詳細な調査が可能です。この機能を活用することで、文章の正確性を効率的に確認できます。

ただし、NotebookLMは入力された資料の範囲内でのみ判断を行うため、アップロードした資料に記載のない情報については、別途確認が必要です。資料の内容を正確に理解し、適切に分類することで、より信頼性の高いファクトチェックが可能になります。

NotebookLMを試してみた

無料版のNotebookLMを実際に試してみました。その際、東京都が2024年1月に公開した「都職員のアイデアが詰まった文章生成AI活用事例集」というPDFファイルを活用しました。

58ページにも及ぶこの資料を、NotebookLMは驚くほど早い速度で要約してくれます。特に文書を理解する能力が非常に高く、的確なポイントを抽出できる点に感心しました。

すぐに内容を理解して重要なポイントを分かりやすくまとめてくれました。

「この資料のポイントは何ですか?」と質問すると、重要な箇所を引用しながら説明してくれたので分かりやすかったです。

NotebookLMは資料の内容を的確に答えてくれます。入力した資料の範囲内で回答してくれ、アドバイスがもらえました。

日本語と英語の切り替えもスムーズです。英語の資料に日本語で質問しても、日本語の資料に英語で質問しても違和感なく答えてくれました。

無料版でも以下のような使い方が便利です。

- 長い資料をまとめて、要点を作成

- 専門的な文書の内容を理解

- 資料についての質問と回答

個人で使う分には、無料版でも十分な機能です。特に文書を理解する能力は優れていると感じました。

NotebookLMのセキュリティ対策

NotebookLMは便利なツールですが、情報漏洩のリスクが気になる方も多いでしょう。Googleはしっかりとしたセキュリティ対策をしているので、安心してNotebookLMを使用できます。

アップロードした文書は自分のGoogleアカウントでしか見られず、他の人と共有しない限りデータは安全です。AI学習にも使われないので、機密情報も安心してアップロードできます。

暗号化技術も使われており、情報漏洩の心配はほとんどありません。ただし、パスワードの管理には注意が必要で、定期的に変更するのが良いでしょう。二段階認証を設定するのも有効です。

気をつけるべきは、公共のWi-Fiでの使用です。セキュリティの弱いネットワークでは、データを盗み見られる可能性があるので、家や職場など信頼できるネットワークでの利用が一番安全です。

さらに強固な環境が必要な法人利用の場合は、Google Workspace の Enterprise プランが有効です。Enterprise プランではデータ損失防止(DLP)、高度なアクセス権管理、エンドポイント管理、Vaultによる監査ログ保持など、企業レベルのセキュリティ機能が追加されます。NotebookLMも同じアカウント体系で運用できるため、組織全体での利用や機密性の高いプロジェクトでも、より厳格なポリシーの下で安全に活用できます。

なお、その他の業務効率化できるAIツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

NotebookLMはアプリダウンロード不要

NotebookLMは便利なツールですが、専用アプリはまだありません。

NotebookLMはウェブベースのサービスであり、アプリダウンロードをしなくても、スマホのブラウザを使えばアクセスできます。Safari、Chrome、Firefoxなど、お好みのブラウザで利用可能です。

ホーム画面にショートカットを作れば、アプリのように使用できます。iPhoneなら、Safariでサイトを開いて「ホーム画面に追加」を選択、Androidも同じ機能があります。これで、アプリをダウンロードしたかのように、ホーム画面からすぐにアクセスできますね。

外出先で思いついたアイデアをメモしたり、移動中に資料のチェックなど、アプリダウンロードをしなくてもブラウザのNotebookLMで十分使えます。

将来的に専用アプリが登場するかもしれませんが、今のところはブラウザ版を使いましょう。

なお、Google Workspaceについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

NotebookLMでよくある質問(FAQ)

よくある質問をまとめてみました。

NotebookLMを活用しよう

NotebookLMは実験的なサービスとしてスタートし、2024年9月18日に正式版がリリースされた、Googleの最新AI技術「Gemini 1.5 Pro」を搭載した画期的な情報整理ツールです。PDFやテキストをアップロードすると、内容を深く理解し、重要な部分をピックアップして要約・引用を行ってくれます。特に、多言語対応と高精度な情報処理が特徴で、ビジネスや学習の効率を大幅に向上させてくれるはずです。

NotebookLMは、入力された情報をAIの学習データとして使用しないため、情報漏洩の心配がありません。機密情報を扱う企業も、NotebookLMなら情報漏洩のリスクなく安全に利用できます。

現在、NotebookLMには無料版と有料版の2つのプランがあり、一般ユーザー向けの無料版は、基本機能を使って気軽にサービスを体験でき、有料版は、高性能なAI モデル「 Gemini Advanced 」が使えます。また、企業や組織向けの「NotebookLM Business」は、高度な機能やサポートが付いた有料版です。

個人で使うなら無料版で十分ですが、「チームで使いたい」「もっと高度な機能が欲しい」という方は、「NotebookLM Business」の有料版もぜひ検討してみてください。

NotebookLMは、今後のアップデートでさらなる進化が期待できるAIツールです!

ぜひNotebookLMを試してみてくださいね。

最後に

いかがだったでしょうか?

NotebookLMをビジネスに取り入れれば、大量の情報や資料を効率よく整理・活用し、迅速な意思決定が可能になります。複数のメンバーや部門間でのスムーズな情報共有を目指す企業にとって、データの一元管理と迅速な要約機能は強力なサポートとなるはずです。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

※1:Gemini 2.5 Flash | Generative AI on Vertex AI | Google Cloud

※2:NotebookLM now lets you listen to a conversation about your sources

※3:NotebookLM Audio Overviews are now available in over 50 languages

※4:Use Mind Maps in NotebookLM

※5:New in NotebookLM: Discover sources from around the web

※6:Share a notebook publicly in NotebookLM

※7:Understand anything, anywhere with the new NotebookLM app

※8:Google NotebookLM Pro | Premium AI Research & Brainstorming Tool

え?自分専用のAIってこんなに簡単にできていいの?

え?自分専用のAIってこんなに簡単にできていいの?

準備

準備

(@kaneko_sh)

(@kaneko_sh)