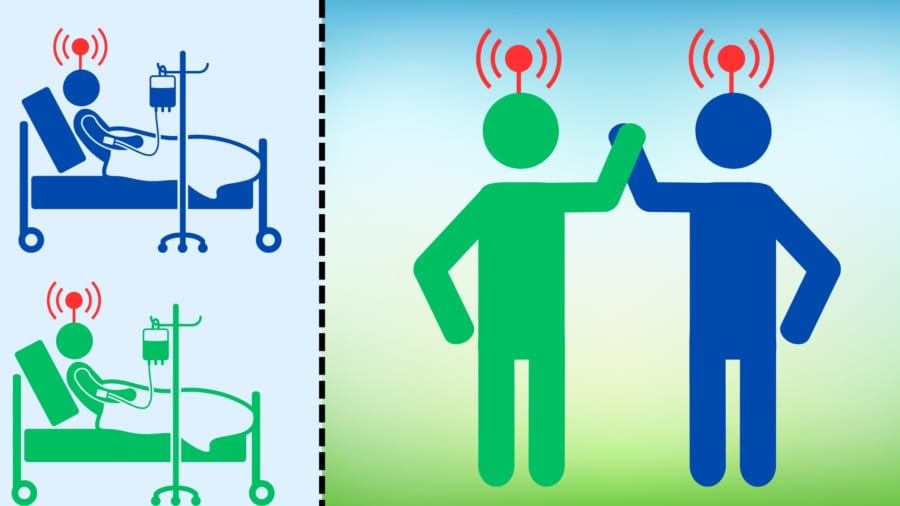

自分の脳で他人の手を動かし、その手が触れた感覚までも自分の脳に戻ってくる——そんなSF映画のような実験が、アメリカのノースウェル・ヘルス傘下のファインスタイン医学研究所(Feinstein Institutes for Medical Research)で行われました。

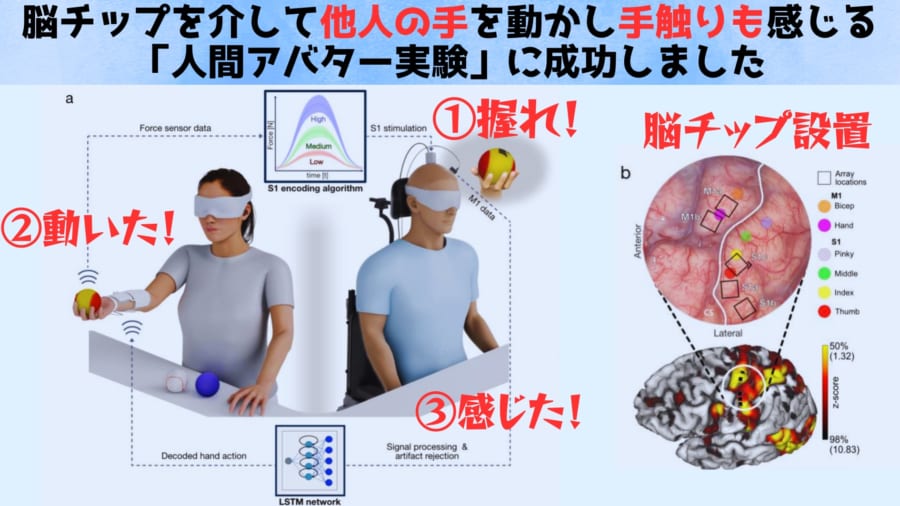

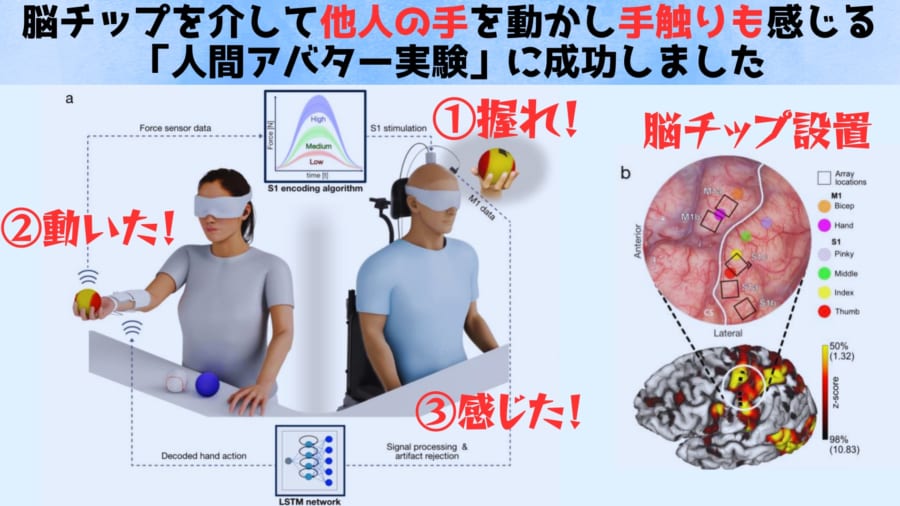

研究では、首から下の四肢が麻痺した40代男性の脳に、小さな電極チップを埋め込み、そのチップが脳の運動野の信号を読み取り、男性の「掴もう」という意志をリアルタイムで解析し、無線を通じて別の健常者の腕の筋肉に送りました。

その結果、男性の意図を解読して、向かいに座った他人の手が物を掴みました。

さらに驚くべきことに、物を掴んだときの指先の触覚情報がセンサーによって読み取られ、再び男性の脳に電気刺激として送り返されました。

また、別の麻痺患者と協力して水を瓶からコップへ注ぐ作業を行い、成功率を39%から94%に大幅に高めることにも成功しています。

この実験は、人間同士の脳の信号を直接つないで運動と触覚を双方向で共有する初の試みです。

他人と神経を繋ぐというのはいったいどんな感覚なのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月22日に『medRxiv』にて発表されました。

目次

- 他人をアバターにする技術

- 人と人を電気で直結し「他人の手」を操作し感覚を受け取る

- 人間同士が「身体をシェアする」時代は来るのか?

他人をアバターにする技術

もし自分の腕が自由に動かなくなったとしたら、あなたは何を感じるでしょうか?

ロボットの義手やAIの技術が発達した現在では、自分の意思に応じて動く「第二の手」を手に入れることも夢ではなくなってきています。

しかし、そういったロボットアームや義手が実際の自分の手と同じように繊細な動きをして、自然に物を掴んだり、指先で触れた感覚をリアルに感じ取れるかというと、まだ完全とは言えません。

いくらテクノロジーが進歩しても、「本物の手」の感覚を完全に再現するのは極めて難しいのです。

ところが、ここでひとつ興味深い発想があります。

それは、ロボットの手ではなく、誰か他の人間の手を使ったらどうだろう?というアイデアです。

自分の脳からの指示で、他人の手を遠隔操作し、その手が触れたものを、まるで自分の手で触れているように感じ取れる。

いわば、他人の身体を自分の「アバター(自分の分身)」として借りてしまおう、という大胆な発想です。

ここで少し、背景となる知識を整理しましょう。

そもそも私たちが手を動かしたり、ものに触れて感じたりする仕組みは、すべて「脳の中の電気信号」によって成り立っています。

例えば、手の筋肉を動かそうとするとき、脳の中の運動野(手足の動きをコントロールする場所)から電気信号が筋肉に送られます。

逆に、何かに触れた感覚は、皮膚や指先にあるセンサー(触覚受容器)が感知した情報を電気信号に変えて、脳の中の体性感覚野(触れた感じを認識する場所)に送っています。

この脳内の電気信号を読み取って機械を動かす技術を、「BCI(脳コンピューター・インターフェース)」と呼びます。

具体的には、頭の中にとても小さな電極を埋め込み、脳が発する電気信号をコンピューターが読み取ります。

そして、その信号をロボットアームや義手に伝えて、実際の動きを再現するのです。

最近では、こうした技術を使って、考えるだけで麻痺した自分の手を再び動かしたり、ロボットアームを操作したりする実験が成功しています。

また、手や指で感じる触覚を取り戻す試みも進んでいます。

それは義手に取り付けられた触覚センサーが感じ取った情報を、電気信号に変えて脳の感覚野を直接刺激するという方法です。

こうした技術が完成すれば、麻痺で失われた手足の感覚を電気信号によって脳に取り戻すことも可能になるでしょう。

いわば電気による「神経の架け橋」が作られているわけですね。

しかし、これまでの研究には明確な限界もありました。

例えば2014年には、頭に付けた脳波計(EEG)で「動かしたい側」の脳信号を読み取り、別の人の頭を外側から磁気刺激(TMS)して、その人の指を動かす実験が行われました。

確かに他人の指は動いたのですが、これはあくまで一瞬だけ単発的に動く程度で、連続した複雑な動きを再現することはできませんでした。

しかも一方向の通信であり、指を動かした感覚が脳にフィードバックされる仕組みはありませんでした。

つまり、まだ「脳と脳をつなぐ双方向のリアルタイム通信」を行うことは技術的に難しかったのです。

さらに、麻痺患者自身がBCIを使う場合、自分の体にわずかに残っている筋肉や感覚が実験の邪魔をしてしまうこともあります。

麻痺していても、わずかに筋肉が反応したり、触れられた感覚が残っていたりすると、それが本当に脳刺激の結果なのか、自分の体が感じているだけなのか、判別が難しくなります。

そうした状況では、せっかく脳信号を使った刺激を行っても、効果がはっきりしなくなってしまうのです。

こうした課題をクリアするため、研究チームは大胆な発想の転換をしました。

「だったら自分自身の体ではなく、他人の体を借りればいい」と考えたのですね。

自分自身の筋肉が全く動かなくても、他の人の筋肉なら自由に動かせる。

また、自分自身の感覚が全く感じられなくても、他の人が触れた情報を脳に送り込めば、自分の脳が再び触覚を認識できる。

つまり、自分の脳の信号だけを使って「純粋に運動と感覚を再現する」ことが可能になるかもしれないわけです。

本当にそんな夢のようなことが実現できるのでしょうか?

それがまさに、今回の研究チームが挑んだ「人間アバター実験」のテーマなのです。

人と人を電気で直結し「他人の手」を操作し感覚を受け取る

今回の実験に協力したのは、首から下の手足が動かなくなった四肢麻痺の40代男性です。

この男性の脳の中に、小さな電極チップを5枚埋め込みました。

具体的には、手を動かす指令を出す「運動野」と、手で感じた触覚を認識する「体性感覚野」という脳領域に、チップを配置しました。

なぜそんなことをするかというと、脳が出している電気信号を細かく読み取り、逆に脳に電気刺激を与えて人工的な感覚を作るためです。

男性が「手を握ろう」と思うとき、脳の中では小さな電気信号が発生しています。

今回の装置(BCI:脳コンピューターインターフェース)は、この脳の電気信号をリアルタイムで読み取り、コンピューターが意味を理解します。

読み取った信号は、無線通信を使って別の人の腕に装着された電気刺激デバイスに送られます。

これは、皮膚の上から筋肉に電気を流して動かす装置です(NMES:神経筋電気刺激装置)。

つまり、男性が「掴め!」と強く念じるだけで、向かいに座った健常者の腕の筋肉が刺激され、その手が実際に物を掴むという仕組みです。

掴んだ時に物体に加わる力は、指先につけたセンサーが測定します。

そのデータは再び男性の脳に戻され、今度は男性の感覚を認識する脳領域に、非常に微弱な電流として伝えられます。

つまり、この男性は、他人の手が掴んだ物の感触を自分の脳で感じ取れるというわけです。

まるで人間同士を電気のケーブルでつなぎ合わせて、運動と感覚を送り合っているようなイメージですね。

では、この仕組みがどれくらい正確に機能するか、男性は「物の硬さを感じ分けるテスト」に挑みました。

実験には同じ大きさで硬さが異なる3種類のボール(柔らかい発泡スチロールの球、やや硬めの発泡球、硬い野球のボール)が用意されました。

男性は、目隠しをした状態で他人の手を通じてボールを掴み、その硬さの違いだけを感じて、どれがどのボールかを当てる必要があります。

相手の人も目隠しをしているため、どのボールを掴んでいるか本番ではわかりません(学習段階だけ、触る物体の種類を伝えました)。

つまり、視覚に頼らず、純粋に触覚だけを脳の刺激を通じて再現できるかという非常に難しいテストです。

驚くことに、結果は明らかでした。

男性は合計42回の試行中27回、64.3%という高い精度でボールの種類を当てました。

もし適当に選べば33%程度の正答率になるので、明らかに偶然を超えています。

これは、3種類のボールを掴む際の微妙な硬さの違いが、指先のセンサーで感知され、その違いが脳に戻される電気刺激の強弱や範囲でうまく再現された結果でした。

男性自身も「ある物は強く感じ、別の物は軽く感じた」と、その刺激の強さの違いを言葉で説明しています。

脳がまさに、他人の手の感覚をリアルに受け取っていた証拠と言えるでしょう。

この実験の大きなポイントは、脳に送る電気刺激を「強さ」と「範囲」の両方で巧みに変えたことです。

単に電流を強めるだけではなく、刺激する電極の数を3本から9本へと増やし、電気刺激の範囲(空間的な広がり)を変えることで、より細かな触覚を再現できるようにしたのです。

もちろん、安全性も配慮され、体性感覚野に与えた電流の最大値は約100マイクロアンペア(100万分の1アンペア)という非常に微弱なレベルに抑えられました。

この細かな工夫が効いていて、事前の調整段階では93.3%という非常に高い精度で刺激の強弱を感じ分けられるようになったそうです。

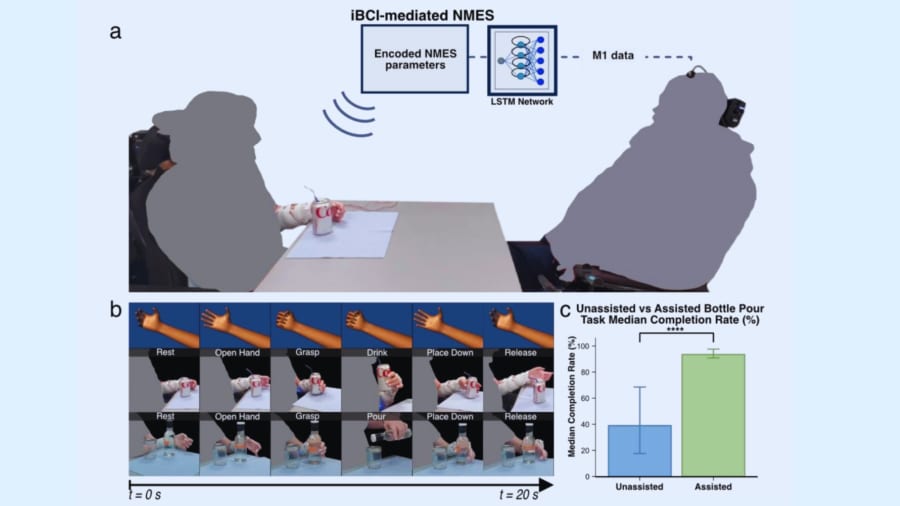

さらに研究者らは、この技術を実際のリハビリ治療に応用できないかと考えました。

そこで次は、手がほぼ動かない男性と、わずかに手が動く60代の女性患者をペアにして協力作業を試みました。

女性は少し手が動かせるとはいえ、一人では瓶を傾けて水を注ぐような繊細な動作は難しい状態です。

そこで女性は、自分のやりたい動きを「手を開いて」「握って」と男性に伝え、男性はそれを聞いて、自分がその動きをする様子を頭の中で想像します。

するとその脳の信号が女性の腕に送られ、電気刺激を通じて実際の筋肉の動きとして再現されました。

このペアが水が入った約700グラムの瓶をコップに注ぐ作業を試したところ、男性の脳を使ったアシストなしの成功率は39%でしたが、男性のアシストが加わると94%と大幅に改善しました。

つまり、男性は実際に相手の腕の動きをうまく支援し、二人の協力で成功率を劇的に高めたわけですね。

実際にこの協力作業を経験した二人は、「コンピューター相手ではなく、現実に誰かを助けることができて大きな満足感があった」と述べています。

この言葉からもわかるように、今回の実験は単に技術的な成功だけでなく、人と人の間に新しい「協力の感覚」を生み出すという大きな可能性を示しています。

人間同士が「身体をシェアする」時代は来るのか?

今回の実験により「自分の脳で他人の手を動かし、他人の手で触った感覚を自分の脳でリアルに感じ取れる」ことに成功しました。

これは単なる技術的な成功にとどまらず、脳や神経が損傷したことで失われてしまった運動や感覚の機能を、人間同士の協力によって補うという、新しい発想を提示した点で非常に画期的だといえます。

実際、これまでの脳と機械をつなぐ技術(BCI)では、「失われた手足を機械で代替する」という方向性が主流でした。

つまり、自分の意思を電気信号でロボットや義手に伝えて動かす、というのが一般的な使い方でした。

しかし今回の実験は、一味も二味も違います。

なんと機械ではなく、人間同士が脳の信号を直接やりとりし、お互いに身体機能を補い合うという、これまでにない「新しいリハビリモデル」を示したのです。

研究チームも、この点を非常に重視しています。

彼らは、今回の技術を「協働リハビリ(協力型のリハビリテーション)」と呼び、従来の患者とセラピストの一対一の関係を越えて、患者同士や家族などが互いに身体機能を「シェア(共有)」し合える可能性を提案しています。

例えば、自分の手がうまく動かない人が、家族やセラピストの健康な手を借りてリハビリをすることで、単なる機械との訓練よりも強い動機付けや満足感を得られるかもしれません。

実際に今回の実験でも、男性は「コンピューター相手ではなく、実際の人を手助けすることが大きな喜びだった」と強い満足感を語っています。

さらに興味深いのは、この「人間同士の接続」の仕組みが、将来的にはリハビリだけでなく、離れた場所にいる人々の感覚や動きをリアルタイムで共有する技術として使える可能性があるという点です。

例えば神経信号を接続することで、家族が犬や猫などのペットを撫でると、遠く離れた場所にいても毛のモフモフした感じを、家族と共有できるようになる可能性もあります。

また体の麻痺した患者ができない体験やその感覚を、協力者(人間アバター)を通じて患者に送り届けることができれば、患者のQOL(クオリティー・オブ・ライフ)の向上にも役立つでしょう。

ただし、これらはまだ構想段階の未来像であり、現時点で実現しているわけではありません。

もちろん、現時点ではまだ技術的に課題が多く、非侵襲的な方法(体に負担の少ない方法)で同じことを行うのは簡単ではありません。

研究チームは、将来的に脳を直接手術しなくても似た効果を得られる方法を探していると述べていますが、これは今後の開発目標であり、実現した事実ではありません。

しかし、少なくとも今回の実験は、そうした未来を描くための貴重な第一歩になったと評価されています。

また、研究チームは今回の結果を踏まえて、「触覚の再現」の精度をさらに向上させるために、センサーの精密化や刺激方法のさらなる改善を検討しています。

具体的には、物体の硬さを計測するセンサーをもっと薄くして指先にフィットさせたり、脳への刺激をさらに微細に制御できる仕組みを研究中だそうです。

こうした改良が進めば、他人の手を借りたときの触覚体験がより自然でリアルなものになり、リハビリや遠隔共有の可能性がさらに広がると考えられています。

もちろん、今回の研究にはいくつかの限界や制約もあります。

まず、被験者がまだ非常に少ないという点です。

実際に実験に参加したのは、脳に電極を埋め込んだ男性1人と、協力した健常者が1人、そしてリハビリ実験で協力した患者がもう1人の計3人だけでした。

そのため、この技術が本当に多くの人に同じように有効で安全かを確認するためには、さらに多くの人を対象にした検証が必要です。

また、今回の装置は脳内に電極を直接埋め込むという「侵襲的(体への負担が比較的大きい)」な手法を用いています。

つまり、健康な人や症状が軽い人が気軽に使えるようになるには、体に負担が少ない非侵襲的な技術(脳に傷をつけない技術)の開発が必要になります。

研究チーム自身も、将来的にこのような安全性を高めた方法を実現したいと考えています。

それでも今回の発見が示した可能性は、とても大きな意義を持っています。

なぜなら、これまでの「脳と機械をつなぐ」という枠を超えて、「人間同士が直接つながって機能を補完しあう」という全く新しいアイデアを具体的な形で示したからです。

つまり、今回の研究は脳や神経の損傷で失われてしまった機能を、誰か他の人の機能で補える可能性を提示したわけです。

これは、いわば科学の分野での「助け合い」の新しいカタチを切り開いたとも言えるでしょう。

参考文献

Exclusive: For the First Time, New Tech Enables Paralyzed Man To Move and Feel Again

https://time.com/6298543/paralysis-reversal-keith-thomas/

元論文

Cortically Interfaced Human Avatar Enables Remote Volitional Grasp and Shared Discriminative Touch

https://doi.org/10.1101/2025.09.21.25336267

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部