フィンランドのオウル大学の研究で、トウヒの葉の中に極小の「金の粒」が見つかりました。

この粒は、葉の内部にひっそりと暮らしている微生物(エンドファイト)と深く関係しているようです。

研究では地下深くの鉱脈に由来する金が、水とともに植物に吸収され、葉の中で微生物の働きによって粒子状に変化する現象が木の内部で起きていることを示唆する証拠が示されました。

この発見は、植物と微生物を使った新しい鉱脈探査法や環境浄化技術につながる可能性を秘めています。

いったいどんな原理で金が蓄積されていたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月28日に『Environmental Microbiome』で公開されました。

目次

- 金が「木になる」本当の理由を探る

- 木の葉に「金ナノ粒子」—微生物がつなぐ地下と植物

- 微生物が「金のなる木」を現実にした

金が「木になる」本当の理由を探る

「お金のなる木なんてない」と昔から言われますが、実は科学の世界では金(ゴールド)が「木になる」こともあります。

もちろん、木の枝をゆすって金の延べ棒が落ちてくるわけではありません。

地下深くに眠る鉱脈(鉱物が集まっている地層)から、わずかに染み出した金が木の葉っぱに微量に蓄積されるという現象が以前から知られているのです。

地下にある鉱脈には水が染み込み、その水の中に金属がごく微量に溶け出します。

こうして溶け出した金は、水と一緒に地面を通って地表近くの土まで運ばれ、植物が土壌から水を吸収するときに金も一緒に吸い上げてしまうという仕組みです。

ただし、金の量は非常に少なく、ふつうの目ではまったく確認できません。

しかし特殊な高感度の分析装置を使えば、植物の葉っぱや時には雪の中にさえ、ごく微量の金属が含まれていることを見つけることができます。

このような生き物を使った探査方法を「バイオ地球化学的探査法」といい、最近では地下に隠れた鉱脈を効率よく見つけるために活用されるようになっています。

ところが、「葉っぱに金属が入っている」ということは分かっても、実際には葉の中で金がどうやって「固まって粒になる」のか、その詳しい仕組みは長い間謎のままでした。

もともと植物は体の中で、ときどき鉱物の結晶を作り出すことがあります。

これを「生物鉱化(バイオミネラリゼーション、生物が鉱物を作る現象)」と呼び、植物が体内に入った有害な金属を無害な形に変えてしまう防御反応のひとつではないか、とも考えられています。

しかし、この植物内で金が固まる現象は、散発的で局所的であり、どの植物でも起こるわけではありません。

また、金属が植物の体内で結晶化する条件や仕組みについては謎が多く、科学者たちは長年「なぜそんなことが起きるのだろう?」という疑問を抱き続けてきました。

そこで研究チームは視点を少し変えてみました。

植物の内部には、「エンドファイト(内部共生菌)」と呼ばれるたくさんの細菌が共生しています。

私たち人間の体内にもたくさんの細菌がいて、健康を保つために必要な働きをしているのと同じように、植物の中の細菌も植物の生育を助けたり、栄養をやりとりしたりするなど、重要な役割を担っています。

そこで研究者たちは、「ひょっとしてこの植物の中の細菌こそが、金属の粒を作り出す黒幕なのでは?」と考えました。

言い換えれば、植物内に棲む細菌たちが「見えない金」を、私たちが検出できるような「見える金属粒」に変えてしまう“ひそかな錬金術師”なのではないかという大胆な発想です。

実際、土壌の中にいる微生物は鉱物を作り出す働きを持っていることがよく知られています。

土の中で鉱物を作ることができる微生物が、植物の体内でも同じようなことをしているかもしれません。

この考えが本当だとすれば、植物の中に金の粒ができる謎が解明されるかもしれません。

では、金は一体どこからやって来て、どのようにして葉の中で固まるのでしょうか。

研究チームはこの魅力的な謎に挑むために、実際に調査を開始したのです。

木の葉に「金ナノ粒子」—微生物がつなぐ地下と植物

まず研究チームは、フィンランド北部にある金鉱山(キッティラ鉱山)の近くで育つノルウェートウヒに注目しました。

この場所を選んだ理由は、森の地下に金を多く含んだ鉱脈が眠っているためです。

つまり、地下の金が水に溶けて地上へ運ばれ、それを木が吸い上げている可能性が高いと考えたのです。

研究者たちは、鉱脈の真上や周辺に生えているトウヒの木を23本選び、その枝から合計138枚の針葉を集めました。

これらの葉を持ち帰り、高性能の電子顕微鏡を使って葉の内部を観察し、「金の粒」が存在するかどうかを詳しく調べました。

同時に、葉の中にどんな細菌がいるのかも調べるため、微生物のDNAを解析してその種類を特定しました。

なぜ細菌まで調べたのかというと、「葉の中の金は細菌と関係があるのではないか」と考えたからです。

「金の粒の有無」と「細菌の種類や数」を対応させることで、細菌が金粒子の生成に本当に関与しているかを確かめようとしたのです。

結果はとても興味深いものでした。

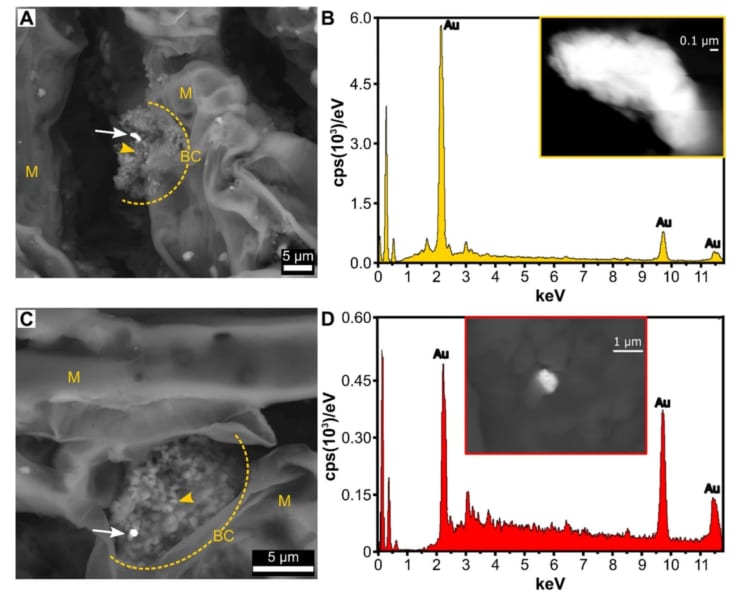

電子顕微鏡で観察した葉の一部から、ごく小さな金の粒がはっきりと発見されました。

この金の粒は「金ナノ粒子」と呼ばれ、ナノメートルという極めて小さいサイズ(1ナノメートルは100万分の1ミリ)です。

さらに、その金ナノ粒子の周りには多くの細菌が集まっており、細菌が作るバイオフィルム(ネバネバした膜状の物質)が金粒を包み込むように観察されました。

金粒自体は肉眼では見えないほど小さく、まるで金の粉のようですが、電子顕微鏡では白く輝く小さな星のように映ります。

その星の周囲を無数の細菌が取り囲んでいる様子が確認できました。

ただし、この金ナノ粒子が見つかったのは23本中わずか4本(約17%)だけでした。

つまり、金が葉の中で粒として現れるのは、ごく限られた条件が重なったときだけなのです。

また、葉の中の金の濃度が高い木ほど、そこに棲む細菌の種類が少ないという興味深い傾向も確認されました。

これをわかりやすく言えば、金が多いという厳しい環境に耐えられる一部のタフな細菌だけが生き残っている可能性がある、ということです。

さらに研究チームはDNAデータを詳しく分析し、「金粒を持つ葉」に特に多く見られる細菌を調べました。

機械学習というコンピューターを使った高度な分析によって、「P3OB-42」という未培養の細菌グループや、キューティバクテリウム属(Cutibacterium)、コリネバクテリウム属(Corynebacterium)など、特定の細菌が「金粒を持つ葉」で特に多いことが分かりました。

これらの細菌は名前こそなじみがありませんが、実は人間の皮膚などにも普通に存在する、ごく身近な細菌の仲間です。

それらがトウヒの葉っぱの中でも多く見られ、「金の粒」と関連していたというわけです。

あえて言えば、これらの細菌は植物の内部に潜む小さな錬金術師のような存在かもしれません。

では、これらの微生物はどのようにして「金の粒」を作っているのでしょうか。

研究者はその仕組みについて、次のように説明しています。

まず地下の鉱脈から、水に溶けた目に見えない「金のイオン」が土壌を通って地表近くまで運ばれます。

それを木が根から吸収し、水分と一緒に葉っぱの先まで運ばれます。

そして葉の中で、微生物が溶けていた金を再び固体の金ナノ粒子に戻して沈着させる――という仮説が立てられています。

今回の研究結果は、この仮説を強く支持するものでした。

ただし、金粒子はとても小さく、人間の目で見ることは不可能なほど微量です。

葉っぱから金を集めて大儲け、という夢のような話ではありません。

それでも、地下の金が植物内でどのように固まるのかという謎に対して、今回具体的な証拠が得られたことは、大きな科学的な成果と言えるでしょう。

微生物が「金のなる木」を現実にした

今回の研究によって、トウヒの葉の内部に存在する小さな金の粒(ナノ粒子)と、そこに共存する微生物との関連が示されました。

これはつまり、植物の中に住む微生物(エンドファイト)が、金という貴重な鉱物を葉の中に蓄積させることに関わっている可能性があることを具体的に示した結果です。

いわば、「木に宿る金」という神秘的な現象の秘密を解き明かす重要な手がかりが見つかったといえるでしょう。

地下の鉱脈にある金は、ふつうは岩石の中に閉じ込められています。

しかし、その金が水に溶けて「金のイオン(目に見えないほど小さな金の粒子)」となり、土壌の中を移動します。

この見えない金が植物に吸い上げられて葉の中まで運ばれ、そこで微生物の働きによって「目に見えるナノ粒子」という形に変わる可能性が示されました。

考えてみると、まるで葉の中に小さな宝物が隠れているようです。

このような現象が実際の自然環境で起きているなんて、驚くべき発見だといえます。

この新たな知見は、単なる科学的な好奇心を満たすだけではありません。

今回明らかになった「葉の中の金の粒と細菌の関連性」を活用すれば、新しい資源探査法が生まれるかもしれません。

従来のように「土を掘り返して調べる」のではなく、植物の葉を丁寧に調べることで、地下に眠る鉱脈の位置や規模を推測できる可能性があります。

言い換えると、特定の種類の細菌が葉の中で多く見つかれば、その地下に金鉱脈が隠れている可能性があるということです。

この方法なら自然を傷つけることなく、環境に優しい探査が実現します。

さらに、この仕組みは金だけでなく、他の金属にも応用できる可能性も注目されています。

例えば、研究チームは植物だけでなく、コケ植物にも注目し、コケに共生する微生物を使って水中の有害な金属を取り除く研究も進めています。

自然の仕組みを応用した環境浄化の方法としても、今後の発展が期待されています。

この技術が実現すれば、汚染された水や土壌から金属を安全に回収し、環境保護にも大きく貢献できるでしょう。

もちろん、この研究はまだ始まったばかりで、分からないこともたくさん残されています。

たとえば、調査対象となった23本のトウヒのうち、金ナノ粒子が見つかったのはわずか4本(約17%)だけでした。

つまり、葉の中で金が粒状になる条件や、その現象がなぜ一部の木だけで起こるのかという仕組みについては、現時点ではまだはっきりと分かっていません。

今はあくまで「可能性が示唆された」段階にとどまっています。

これからさらに研究を重ね、どんな条件がそろったときに金が植物の中で固まるのかを、より詳しく解明していく必要があります。

それでも今回の研究は、私たちの身近な植物の中に隠された「微生物」という意外な存在にスポットを当て、その重要性を示したことが大きな意義だと言えるでしょう。

自然界で植物と微生物が協力し合い、目に見えない小さな金の粒を生み出している現実は、実に不思議で魅力的な現象です。

この発見は、自然というものがいかに奥深く、まだまだ未知の可能性に満ちているかを私たちに教えてくれます。

「お金のなる木」にはさすがに届かないかもしれませんが、それでも身の回りの自然の世界は、思っている以上に「宝物」であふれているのかもしれませんね。

参考文献

Golden spruce trees: Gold forms nanoparticles in the needles – bacteria show the wayGolden spruce trees: Gold forms nanoparticles in the needles – bacteria show the way

https://www.oulu.fi/en/news/golden-spruce-trees-gold-forms-nanoparticles-needles-bacteria-show-way

元論文

Biomineralized gold nanoparticles along with endophytic bacterial taxa in needles of Norway spruce (Picea abies)

https://doi.org/10.1186/s40793-025-00770-x

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部