掻けば掻くほど痒くなる原因があるようです。

掻けば掻くほど痒くなるという体験は多くの人々によって共有されていながら、実際その仕組みはよくわかっていませんでしたが、2022年に九州大学および岡山大学が、繰り返し皮膚を引っ掻くことで生産される「かゆみを増す」タンパク質を発見したと報告されています。

こうした発見は、人類を太古より苦しめていた「謎のかゆみ増幅サイクル」を遮断できるようにするかもしれません。

しかし、いったいどんな仕組みで、かゆみは増幅されていたのでしょうか?

研究の詳細は、2022年5月2日付で科学雑誌『Nature Communications』に掲載されています。

目次

- 「掻けば掻くほど痒くなる」はマウスでも起きていた

- 皮膚を引っ掻くと「かゆみを増す」タンパク質が生産されていた

- 「かゆい‐引っ掻く‐かゆい」の悪循環を断ち切る薬は開発可能

「掻けば掻くほど痒くなる」はマウスでも起きていた

かゆみによって誘発される引っ掻き行動は、有毒物質やダニなどの害虫を皮膚から除去するために行われる、本能的な行動の1つです。

しかし皮膚病などのいくつかのケースでは、いくら皮膚を引っ掻いてもかゆみの原因が除去されず、皮膚が破れて炎症を起こし、むしろかゆみが増加することが知られています。

この「かゆみ‐引っ掻き傷‐かゆみ」のパターンは典型的な悪循環であり、かゆみを長引かせる大きな原因として人類を太古から苦しめてきました。

そこで、研究者たちはマウスを用いて「かゆみの増大」の背景にある仕組みを解明することにしました。

研究開始のキッカケとなったのは「マウスの爪のお手入れ」でした。

研究者たちは以前から、かゆみと神経の関係を調べていたのですが、爪を切りそろえられたマウスでは皮膚への刺激が減り、脊髄にある「かゆみ伝達神経」の活性が起こりにくくなっていることが判明したのです。

この発見はマウスにおいても「掻けば掻くほど痒くなる」現象が起きていることを示していました。

マウスの爪のお手入れからはじまった研究は、どんな進展をみせたのでしょうか?

皮膚を引っ掻くと「かゆみを増す」タンパク質が生産されていた

皮膚を引っ掻くとなぜ、かゆみが増すのか?

謎を解明するため研究者たちは、かゆみを誘発する化学物質をマウスに塗布するとともに、かゆみを伝達する神経を可視化。

そして引っ掻き行動によって神経に起こる変化を調べました。

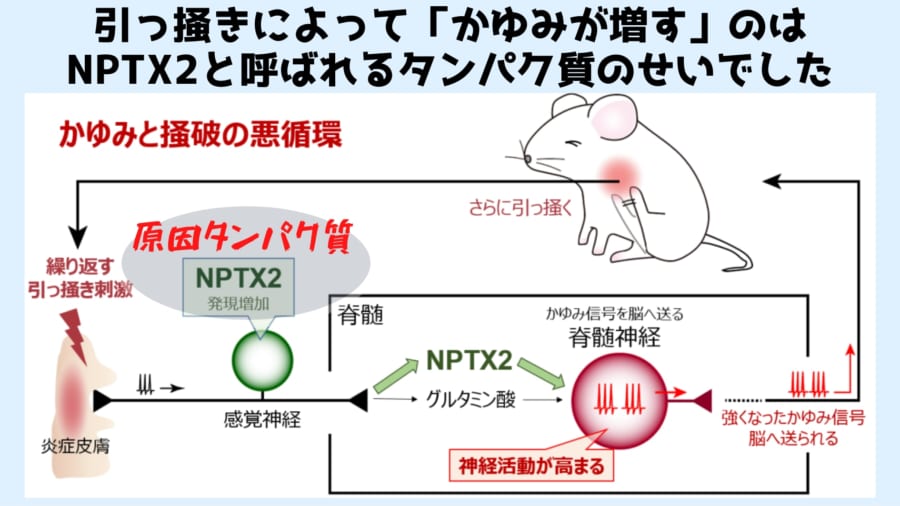

すると皮膚を引っ掻いたマウスの感覚神経では「NPTX2」と呼ばれる神経タンパク質が増えていることが判明します。

また研究者たちがNPTX2の行方を追跡したところ、感覚神経を通って脊髄に運ばれ「かゆみ伝達神経」を活性化している様子が確認されました。

さらにマウスの脚を麻酔で動かなくして体を引っ掻けなくしたところ、NPTX2の生産増加が起こらないことが判明します。

この結果は、引っ掻き行動による物理的な刺激や炎症が、かゆみを増大させるNPTX2の生産を促していたことを示します。

どうやら「掻けば掻くほど痒くなる」現象の背景には「掻けば掻くほど生産されるかゆみ増加タンパク質」の存在があったようです。

では、もしこのNPTX2をブロックするような薬を作ることができれば、人類を苦しめてきたかゆみの悪循環を断ち切ることができるのでしょうか?

「かゆい‐引っ掻く‐かゆい」の悪循環を断ち切る薬は開発可能

NPTX2のブロックで悪循環を断ち切れるのか?

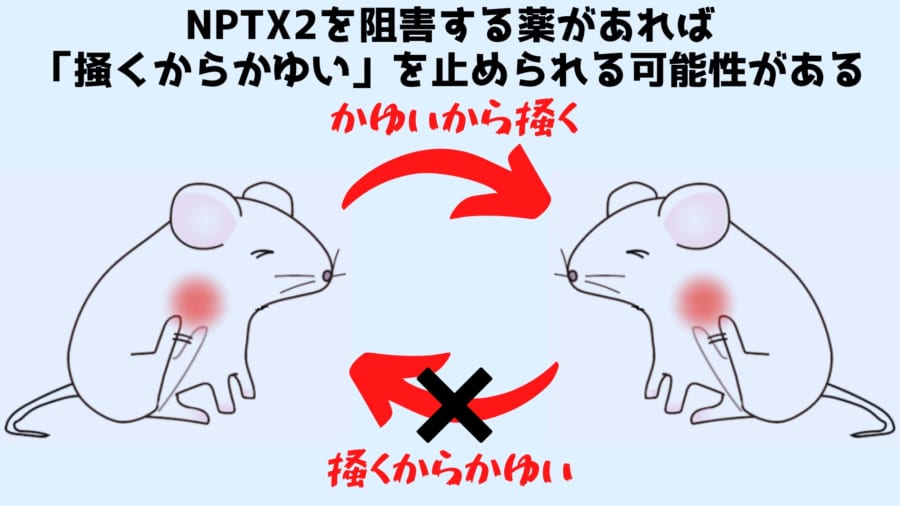

謎を解明するため研究者たちはマウスの遺伝子を操作してNPTX2自体を生産できないようにして、同様の実験を行いました。

すると予想通り、NPTX2を無くしたマウスでは脊髄にある「かゆみ伝達神経」の活性化が抑えられ、感じているかゆみも普通のマウスの場合と比べて少なくなっている可能性が示されました。

この結果から研究者たちは、NPTX2が生産されるのを邪魔したり、神経に作用するのを邪魔する薬などを開発できれば、かゆみの悪循環を断ち切れると述べています。

参考文献

長引くかゆみ、何回も引っ掻くと神経で増えるタンパク質が原因!~かゆみ治療薬開発への応用に期待~

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id960.html

元論文

Neuronal pentraxin 2 is required for facilitating excitatory synaptic inputs onto spinal neurons involved in pruriceptive transmission in a model of chronic itch

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30089-x

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部