夜の湿地にふわりと浮かぶ青白い炎――古くから「鬼火」と呼ばれてきた不思議な現象に、科学が新たな光を当てました。

アメリカのスタンフォード大学(Stanford University)ろ中国の江漢大学などで行われた研究によって水中の極小の泡同士の間に生じる「マイクロライトニング(極小の電気スパーク)」が、メタンガスを着火しごく短い青い光を発する様子が実験で直接とらえられました。

研究チームは、この微小な閃光こそ長年謎とされてきた鬼火のキッカケになり得る着火現象と考えています。

しかし水の泡が本当にメタンに着火などできるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月29日に『PNAS』にて発表されました。

目次

- 湿地に浮かぶ青い炎、その謎を解く鍵は「泡の電気」だった!

- 湿地の不思議な「鬼火」、その鍵は泡の微小な稲妻にあった

- 鬼火が教えてくれる意外な科学

湿地に浮かぶ青い炎、その謎を解く鍵は「泡の電気」だった!

古くから世界各地の湿地帯や墓地では、夜になると青白い火の玉が揺らめくという目撃談が伝わってきました。

日本では「鬼火」や「狐火(きつねび)」、欧米では「ウィルオウィスプ」と呼ばれ、昔から不思議な現象として語られています。

かつて人々はこれを妖怪や幽霊の仕業だと信じ、恐れてきました。

暗い森や湿地で、理由もなく青白い光る火の玉を見れば、確かに怖く感じることでしょう。

しかし、現代の科学者たちはこの怪奇現象を解明しようと研究を進めてきました。

19世紀ごろから、鬼火は湿地に溜まった「メタン」というガスが燃えているのではないかと考えられてきました。

メタンとは、湿地や沼地の中で植物が腐ったときに発生する可燃性ガスです。

このガスがゆっくりと低温で燃える現象を、科学者たちは「冷炎(れいえん)」と呼んでいます。

冷炎は普通の火と違い低温で燃え、ゆらゆらと青白く光ります。

こうした特徴は鬼火の目撃情報とよく一致しますが、一つ大きな問題がありました。

メタンは本来、簡単には燃えません。

燃え始めるには「活性化エネルギー」と呼ばれる高いエネルギーが必要で、自然に燃えるには100 kcal/mol以上もの熱がなければなりません。

湿地や墓地のような常温の環境で、自然にそこまで高い熱やエネルギーが発生するとは考えにくかったのです。

科学者たちはこの矛盾を解消しようと、これまでさまざまな仮説を立ててきました。

例えば、リン化水素(ホスフィン)が自然発火してメタンに引火する説や、静電気のような火花が引火の原因になるという説もありました。

しかし、どの説も決定的な証拠がなく、鬼火の正体は長らく謎のままでした。

そんな中で、近年注目されてきたのが「マイクロライトニング」という現象です。

マイクロライトニングとは「極小の稲妻」、つまり非常に小さな電気の火花のことです。

ザレ教授らの研究チームは、以前、極小の水滴同士の間で自然に小さな火花(スパーク)が起き、周囲の空気と反応して発光する現象を発見しました。

なぜ水滴が火花を起こせるのかというと、小さな水滴の表面には電気(静電気)が溜まりやすく、丸い表面(曲率が高い)ほど強い電場が生まれやすくなるからです。

電気を帯びた水滴同士が近づくと、外部から電気を加えなくても自然に火花が生じ、周囲の空気を化学反応させることができます。

ここで研究者たちは新たな疑問を抱きました。

水滴で火花が起きるなら、泡でも同じことが起こるのではないか。

もし沼地で発生した泡にも自然に電気がたまり、小さな火花が飛ぶとすれば、その火花が湿地のメタンに火をつけて、鬼火のような冷炎を生み出すかもしれません。

「泡の放電」こそが鬼火の謎を解く鍵になるのではないか――。

こうした大胆な仮説を実験で確かめるため、研究チームは新たな挑戦を始めました。

湿地の不思議な「鬼火」、その鍵は泡の微小な稲妻にあった

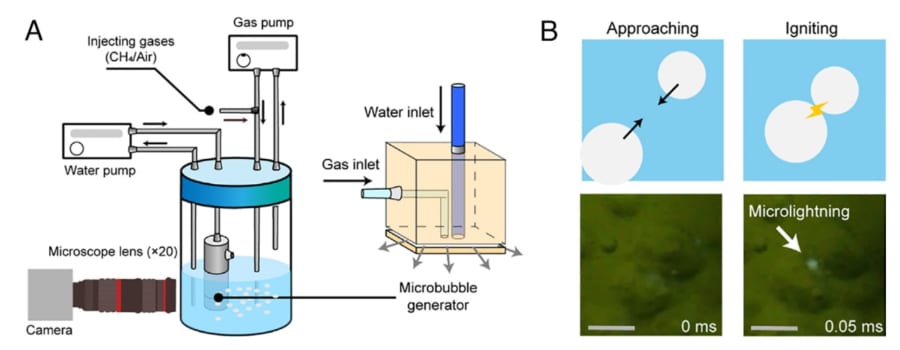

研究チームがまず取り組んだのは、実際の湿地のような環境を小さな水槽の中に作り出すことでした。

そのために透明な水槽を使い、底に細い管(ノズル)をセットして、そこから「マイクロバブル」と呼ばれる非常に小さな泡を次々と作り出しました。

この泡の大きさは、私たちが普段目にする普通の泡よりもずっと小さく、直径は数百マイクロメートル級(図のスケールバーで示された150マイクロメートル)という非常に小さなものです。

作り出した泡の中には、メタンという燃えやすいガスと空気の混合気体を入れました。

泡は軽いので水槽の底から上に向かってゆっくりと浮かび上がります。

この泡が浮かび上がる様子を、研究者たちは特殊な高速度カメラで細かく撮影し、さらに「フォトダイオード」と「光子カウンター」と呼ばれる特別な光検出器を使って、目に見えないほど微弱な光も逃さず記録しました。

さらに、その光がどのような種類の光かを調べるため、「分光計」という装置を使い、光の波長(光の色の違い)まで詳しく分析しました。

また、泡が浮かんでいる間の水の温度変化を測る温度センサーや、実験の前後で泡から放出された気体を「質量分析計(MS)」という機械で詳しく調べるなど、様々な角度から実験を進めました。

実験の結果は驚くべきものでした。

泡が密集して浮かんでいるところで、泡同士の間に本当に「小さな稲妻」のような放電が起こったのです。

高速度カメラの映像では、隣り合う泡の間でわずか0.05ミリ秒(5万分の1秒)だけ小さな青い閃光が確認できました。

これはまるで、水中で豆粒ほどの稲妻がピカッと光ったように見える現象でした。

この微小な電気の火花(マイクロライトニング)は、泡の表面に溜まった電気が強く引き合ったことで起こったものと考えられます。

さらに詳しく分析すると、この微小な放電現象はメタンを含まない「空気だけ」の泡でも起こっていました。

つまり泡の表面に溜まった電気はガスの種類に関係なく自然に放電できることを示しています。

次に泡の中にメタンを入れると、光の量も放電の回数もはっきりと増えました。

これはメタンがあることで泡の放電によって誘発される化学反応が増えたためと考えられます。

具体的には、メタンが激しい熱を伴わずに着火される反応(非熱酸化)が起きた証拠なのです。

さらに、泡から放たれた光を分光計で詳しく調べると、紫外線に近い330〜370ナノメートルの波長の光が見つかりました。

この光は、メタンが燃える途中で一瞬だけ生じる特別な化学物質(ホルムアルデヒドやヒドロキシルラジカルなど)が出す光と一致しています。

また、水槽の温度を記録すると、メタン入りの泡が浮かんでいる時だけ水温がほんの少しですが確実に上昇しました。

さらにガス分析では、泡が浮かび終わったあと、最初に入っていたメタンと酸素の量が減って、燃焼の結果として生じる二酸化炭素が増えたことも明らかになりました。

つまり泡の表面で起きた電気スパークが、まさにメタンを実際に酸化させて熱や光を出す「冷炎」を起こしていたという、明確な証拠が得られたのです。

言い換えると、実験室の中の小さな泡の間で起きたこの微小な稲妻現象こそが、鬼火という謎めいた現象のメカニズムの一端を実際に再現してみせたことになります。

水中の泡が起こした小さな放電は、幽かではあるけれども確かに青白い炎を生み出したのです。

鬼火が教えてくれる意外な科学

今回の研究成果は、「鬼火」という不思議な現象を解き明かすための重要な手がかりになる可能性があります。

これまで鬼火は、多くの人にとって幽霊や妖怪といった不気味なものと関連付けられ、その本当の原因は謎に包まれていました。

研究チームは、今回の実験で観察された泡の放電現象(マイクロライトニング)こそが、湿地帯で目撃される青白い火の玉(鬼火)の正体を説明する有力な手がかりになると考えています。

研究者たちは論文の中で、この発見の重要性について、「電気を帯びた水と空気の境目(界面)では、外から火をつけることがなくても化学反応が自然に起きる可能性があるという、新しいメカニズムを示しました」と述べています。

しかし、ここで注意が必要です。

この実験はあくまでも研究室内の透明な水槽の中で行われました。

実際の湿地や沼地など自然の環境で、まったく同じことが起きているのかどうかは、これから確認しなければなりません。

実際の沼地は、複雑でさまざまな条件が絡み合っています。

たとえば泡は水の中だけでなく、水面でも弾けます。そのときに小さな水滴が飛び散り、その水滴が泡と同じように放電を起こしている可能性も考えられるでしょう。

また、実際に鬼火を目撃する機会が少ないことを考えると、この現象が頻繁に起きるのか、それとも特定の特殊な条件が整った時だけ起きるのかも、まだ明らかではありません。

とはいえ、この発見が私たちに与えてくれるヒントは非常に重要で、決して小さくはありません。

今回の実験が教えてくれたのは、「水や泡の表面にたまった静電気」という、一見なんの変哲もない現象が、自然界の化学反応を引き起こす重要な役割を果たしている可能性があるということです。

今までは静電気といえば、セーターを脱ぐときにパチパチと起こる小さな不快感や、冬場にドアノブに触れた時のチクッとする刺激くらいにしか考えられていませんでした。

しかし、今回の研究によって、こうした静電気が自然の中で非常に興味深い役割を果たす可能性が示されたのです。

たとえば、水滴や泡が自然に電気を帯びて放電を起こすことで、大気中の汚染物質を壊したり、環境にやさしい化学反応を引き起こしたりできるかもしれません。

これまで強い熱やエネルギーが必要だった化学反応を、非常に穏やかで自然な状態で起こすことができる可能性が広がったのです。

つまり、この新しい現象をうまく利用すれば、環境に負荷をかけることなく新しい技術を開発できる道筋が見えてきたといえるでしょう。

鬼火という一見不気味で非科学的な現象を研究したことが、結果として、私たちの日常生活や科学技術の発展にも貢献する可能性がある――このことは科学研究の面白さと深さを示しています。

一見役に立たないように思える自然現象の探究が、実は私たちの暮らしを豊かにするためのヒントになることもあるのです。

参考文献

Microlightning might provide long-sought explanation for will-o’-the-wisps

https://phys.org/news/2025-09-microlightning-sought-explanation-wisps.html

元論文

Unveiling ignis fatuus: Microlightning between microbubbles

https://doi.org/10.1073/pnas.2521255122

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部