スイスのジュネーブ大学(UNIGE)を中心とした国際研究チームによって行われた研究によって、私たちの指先は、実は大昔の魚の肛門にあたる部分(総排出腔)の設計図を再利用して作られていた可能性が示されました。

研究では魚のゲノムから指の発生に関わる遺伝子の制御領域を削除したもののヒレの遺伝子活性(hoxd13a)に大きな変化は見られず、代わりに魚の肛門にあたる部分(総排出腔)の遺伝子の動きが止まってしまいました。

このことは、魚の総排出腔に使われていた遺伝子スイッチが指の指の発生を導く遺伝子スイッチとして使い回られていることを示しています。

しかし魚のお尻と指という全く違うように思える場所で、なぜ遺伝子の使い回しなどが起きてしまったのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月19日に『Nature』にて発表されました。

目次

- 指と肛門の間の関係性を見つけた研究者たち

- 「指の起源」は魚の肛門だった?進化の大胆な「再利用術」

- 「指の起源=ヒレ」という単純な理解が崩壊した

指と肛門の間の関係性を見つけた研究者たち

考えてみれば不思議な話です。

私たち人間の腕や脚の先には指があります。

この指はいつ、どのように誕生したのでしょうか?

約3億8千万年前、魚の祖先が初めて水から陸へと上がりました。

一般には、この魚たちが陸上生活に適応する中で、泳ぐためのヒレはやがて陸上で体を支える手足に変わっていったと言われています。

しかし本当に指はヒレがそのまま変形してできたのでしょうか?

化石の証拠を見る限り、その説はもっともらしく思えますが、もしヒレから指ができたなら、ヒレの遺伝子と指の遺伝子の間には非常に密接なかかわりがあるはずです。

一方、指とヒレの設計図となる遺伝子部分に違いがあれば、「指の起源=ヒレ」という単純な公式に「待った」がかかることになります。

そこで今回の研究では、意外にも「魚の肛門」とも言うべき総排出腔に着目されました。

総排出腔は鳥や両生類、魚などの多くの動物が持つ、「排泄物や卵、精子を出すための体の出口」のことです。

私たち人間には排泄や生殖のための出口が別々にありますが、多くの動物ではそれらが1つにまとまっているのです。

このように総排出腔は体の最も「末端」の出口に位置する器官なのです。

そして面白いことに、指先(足先)もまた体の端っこの器官と言えます。

「だから何?」と言われるかもしれません。

「総排出腔の末端さ」と「指の末端さ」はまるで違う末端だと思う人がほとんどでしょう。

しかしスイスのジュネーブ大学(UNIGE)を中心に、ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)やフランスのコレージュ・ド・フランス、アメリカのハーバード大学などの研究者からなる国際研究チームの見解は違いました。

彼らは総排出腔と指の末端という性質は本質的に同じ何かを共有していると考えたのです。

そしてその共通点が総排出腔の遺伝子と指の遺伝子を深く結びつけている可能性があると考えました。

また進化という長い視点で見ても、総排出腔はヒレや手足よりもずっと古い歴史を持つ器官です。

多細胞生物が複雑化して最初に手に入れた器官は、手足でも脳でもなく消化器官とその出口だったからです。

そのため総排出腔を作るために使われていたこの遺伝子スイッチが、長い進化の過程を経て指のような全く異なる器官を生み出すためにも再利用される可能性は十分にあります。

ただ、この話を聞いてすぐに納得できるでしょうか?

たとえ名立たる大学の一流研究者たちが国際チームを組んで取り組んだプロジェクトだとしても、まったく異なる働きをする総排出腔と指が、同じ設計図を使い回しているなんて、少し都合が良すぎる話のようにも感じます。

本当にそんな驚くべきことが、進化の過程で起こり得るのでしょうか?

研究者たちはこの大胆な仮説を実験で検証することになりました。

「指の起源」は魚の肛門だった?進化の大胆な「再利用術」

本当に指の遺伝子は魚のお尻の遺伝子を使いまわしているのか?

結論から言えば、指の設計図はヒレではなく総排出腔の遺伝子スイッチを再利用していた可能性が示されました。

言い換えれば、指を形成するための遺伝子制御プログラムは、進化の過程で魚の総排出腔形成プログラムを転用したものの可能性が濃厚という結果が得られたのです。

この結果は、長年の指の起源に関する議論に対して「新しいものを1から作るより、今あるものを流用する」という進化の基本が根底にあります。

では研究チームはどうやってこの結論にたどり着いたのでしょうか?

まず、研究チームが注目したのはマウスの遺伝子でした。

マウスは私たち人間と同じ哺乳類であり、進化の過程では私たちの先祖と近い生き物です。

そして何より人間が指を持つ仕組みとマウスが指を持つ仕組みはかなり似通っています。

そこで研究チームはマウスのDNAを詳しく調べ、「指を作るのに重要な役割を果たしている領域」を見つけました。

この領域には、多くの遺伝子の調節スイッチ(エンハンサー)が集まっています。

マウスの指を作るためには、この調節スイッチ群が「hoxd13」という特定の遺伝子をオンにする必要があります。

そして面白いことに、この調節スイッチ群は、魚のゲノムにもほぼ同じように存在することがわかりました。

ここで研究者たちは考えました。

もし、指がヒレから進化したとすれば、魚でもこの領域がヒレを作るために重要な働きをしているはずだ……と。

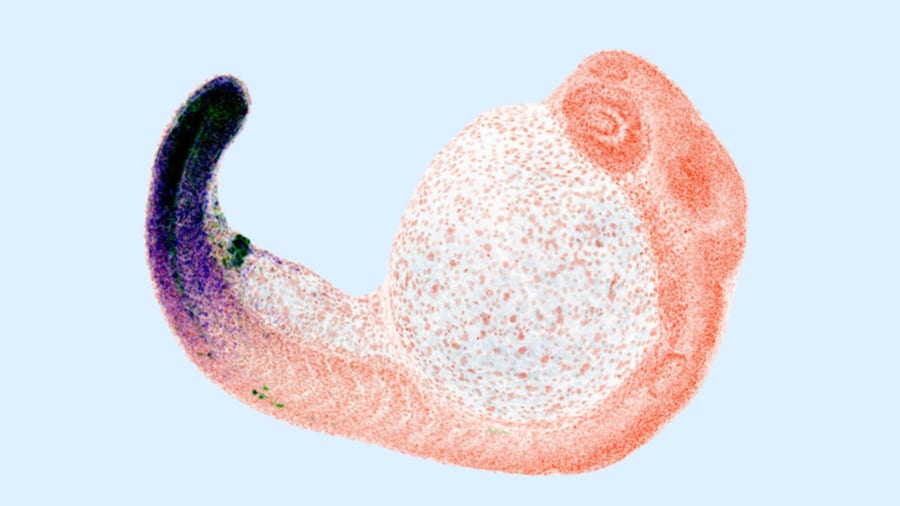

そこで実際に、ゼブラフィッシュという魚を使って、この調節スイッチ群の領域を丸ごと削除するという大胆な実験を行いました。

常識的に考えるならば、ヒレを作るための重要な調節スイッチ群をゴッソリ削ったのらから、ヒレ部分に異常が出るハズです。

しかし予想に反してヒレ部分で重要なhoxd13遺伝子は影響を受けていませんでした。

つまり、指を作るのに重要と考えられていた遺伝子スイッチを削除しても、魚のヒレの重要遺伝子や成長にはほとんど影響がなかったのです。

ですがその代わりに、魚の「総排出腔(排泄や生殖の出口)」で、予想外の大きな影響が現れました。

なんと総排出腔では、その重要な遺伝子(hoxd13a)の働きが完全に止まってしまったのです。

つまり、この指を作るための重要遺伝子の遺伝子スイッチは、魚ではヒレを作るのではなく、総排出腔を作るために働いていたのです。

マウスの指にとって重要な遺伝子群を消したら、魚のヒレでは発現に初期の大きな変化がないのに総排出腔での遺伝子の働きに大きな影響が起きた……というわけです。

次に研究チームはマウスに戻り、マウスの尿生殖洞という器官(もともとクロアカだった部分)について調べました。

するとマウスでも、魚と同じような調節スイッチ群が尿生殖洞の発生を制御していることが明らかになったのです。

実際にこの領域をマウスで切り離すと、尿生殖洞での遺伝子(hoxd13)の働きが止まってしまいました。

これらの結果を合わせて考えると、私たち人間やマウスなどの四肢動物が持つ「指を作る遺伝子スイッチ」は、もともとは魚の総排出腔を形成するための遺伝子スイッチであった可能性が非常に高いことがわかりました。

言い換えれば、指の設計図はヒレではなく、魚のクロアカという出口を作るための遺伝子の仕組みを丸ごと借りて作られたという、驚くべき進化の再利用が起こったと考えられるのです。

「指の起源=ヒレ」という単純な理解が崩壊した

今回の研究がなぜ重要かというと、従来とは逆の視点で進化を捉え直した点にあります。

ヒレから手足へ、という古典的な物語に「いや、指の遺伝子制御はヒレ由来ではなく総排出腔の配線転用かもしれない」と一石を投じただけでなく、それを実証データで裏付けた点が画期的です。

さらに視点を広げれば、遺伝子そのものではなく調節領域(設計図の使い方)に大進化のカギがあることを改めて示しています。

実際、本研究を主導したデニス・デュブール教授も、これは進化が古いものを使い回して新しいものを作る好例だと説明しています。

指のために新規の制御系をゼロから作るのではなく、もともと総排出腔で働いていた既存のメカニズムを再利用したのだ──というわけです。

多くの人々は進化とは「新しい遺伝子の出現だ」と思っていますが、進化において重要なのは遺伝子そのものの変化だけでなく、遺伝子の並び方や使い方といった『制御の設計』も進化に重要であることを示しています。

社会的インパクトとして、この研究は教科書にも載るような四肢進化の定説に新たな視点を提供しています。

「指の起源=ヒレ」という単純な図式だけでなく、「魚の総排出腔の遺伝子回路が指に転用された可能性がある」という新たな仮説は、生物の進化がいかに創造的かつ効率的であるかを物語っているからです。

あえて言うなら、私たちの指先は大昔の魚の「お尻」から受け継いだ設計図で作られた“リサイクル品”なのかもしれません。

もっとも、この研究にも限界や注意点はあります。

実験はモデル生物であるゼブラフィッシュ(魚類)とマウス(哺乳類)で行われており、全ての脊椎動物に同じ仕組みが使われたかどうかは現時点では分かりません。

また化石記録との直接の対応や、魚類から両生類への移行期に実際どのようにこの遺伝子プログラムの役割変換が起きたのかは、依然として詳細な解明が必要です。

しかしそれでもなお、今回の研究成果が持つ価値は揺らぎません。

魚の総排出腔に隠れていた指先の“設計図”を突き止めたことで、長年の議論に重要なピースを加えたのは確かです。

今後はゲノム解析や発生実験のさらなる発展により、他の器官や構造についても「過去の遺伝子スイッチの再利用」が見つかる可能性があります。

参考文献

The origin of our digits

https://www.unige.ch/medias/en/2025/lorigine-de-nos-doigts?utm_source=chatgpt.com

元論文

Co-option of an ancestral cloacal regulatory landscape during digit evolution

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09548-0

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部