中国の南方科技大学(SUSTech)で行われた研究によって、DNAを使ったカセットテープに、音楽や映像、写真といった膨大なデジタルデータを超高密度で保存する新技術が開発されました。

このDNAカセットテープは、データをDNA分子の配列(A・T・C・Gという4種類の塩基の並び)に変換し、プラスチックのテープ上に保存する仕組みです。

理論的には100メートルあたり約36ペタバイト(=36,000テラバイト)もの情報を保存可能とされ、これは世界中の音楽をすべて収めても余るほどの容量です。

また、このテープは「クリスタルアーマー」という特殊な結晶性保護層でDNAを覆うことで、室温で約345年もデータを安定して保存できると推定されています。

従来のハードディスクやメモリーカードと比べ、超省スペースでエネルギーをほぼ必要とせず、数世紀にわたり情報を後世に残せる可能性を秘めています。

私たちの思い出や歴史が、いつかDNAカセットテープで永久保存される日が来るのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月10日に『Science Advances』にて発表されました。

目次

- DNAは究極のデータ保存メディアになる?

- DNAカセットテープは全人類の音楽を保存できる

- DNAカセットテープが変える世界—巨大データ時代を支える新技術とは?

DNAは究極のデータ保存メディアになる?

私たちが暮らす現代社会では、毎日驚くほどの量のデータが生み出されています。

スマートフォンで撮影した写真や動画から、学校や研究所で集められる大量の科学データ、インターネット上にあふれる情報まで、あらゆるものがデジタルという形で保存されています。

こうしたデジタルデータを保存するために使われるハードディスクや半導体メモリは、現在のデジタル社会を支える重要な装置です。

しかし、実はこれらの装置にも大きな弱点があります。

それは、保存できるデータの量に限界があることと、何十年も保存するとデータが劣化したり、装置自体が故障したりするということです。

このままのペースでデータが増え続ければ、いつか「データ保存の危機」が訪れると専門家たちは心配しています。

つまり、このままでは私たち人類の貴重な歴史や文化、科学の知識などを後世まで確実に残すことが難しくなってしまうのです。

だからこそ、現在使っているハードディスクや半導体メモリとは全く違う、新しいタイプの記憶媒体が必要になっています。

そこで、科学者たちが注目したのが、なんと私たちの体の中にも存在する「DNA(デオキシリボ核酸)」という物質でした。

DNAという言葉を聞くと、まず人間や動物、植物などの生物がもつ遺伝情報をイメージする人も多いかもしれません。

実はDNAは、生物が自分の設計図となる情報を記録している天然の「情報記録メディア」ともいえる存在なのです。

このDNAには、大きく2つの優れた特性があります。

1つは驚くほどデータの記録密度が高いこと、もう1つはデータを非常に長い期間、安定して保存できるということです。

例えば、人間の体は約37兆個の細胞でできていますが、理論的にはその細胞1個に含まれるDNAには約3.2ギガバイト(GB)もの情報を記録できると言われています(プレスリリースによる参考値;論文未記載)。

これは、本にして約6000冊分、音楽ファイルなら1000曲分、映画なら約2本分に相当する容量です。

さらにDNAは、正しく保存すれば数百年以上も情報を保つことができます。

しかも、ハードディスクのように常に電気を使ってデータを保存する必要もありません。

まさにDNAは、私たちが未来のデータ保存に求める条件――超高密度かつ長期間安定した保存――を満たす可能性を秘めているわけです。

こうした特性を踏まえると、DNAは人類がデジタルデータを未来に残すための「究極の媒体」になり得るかもしれません。

ただし、DNAを「ハードディスクやUSBメモリー」のような気軽なデータ保存に使うためには、解決すべき課題もありました。

特に大きな問題となったのが、目的のデータを必要なときに素早く探し出して取り出すことが難しいという点です。

通常のハードディスクでは、保存されたファイルに住所のような情報が与えられています。

これにより、必要なデータがどこにあるか簡単に探せます。

しかし従来のDNAデータ保存の研究では、DNAの細かな断片を「粒子に混ぜたり、特殊なチップに固定したり」する方法が主流でした。

ところがこの方法では、保存されたDNAの断片の中から自分が必要なファイルだけを選び出すのに非常に多くの手間がかかってしまいます。

これは、まるで住所や番号のついていない何万冊もの本から、特定の1冊を探し出すような大変な作業でした。

そこで、中国の南方科技大学の蒋興宇(Xingyu Jiang)教授が率いる研究チームは、まったく新しい視点でこの難題に挑むことにしました。

そのヒントとなったのが、今の中高生には少し馴染みが薄いかもしれない「カセットテープ」でした。

カセットテープは1980年代に広く使われていたメディアで、音楽をテープに録音し、「巻き戻し」や「早送り」で聞きたい曲までテープを動かすことで曲を探していました。

研究チームは、この「テープを巻いて好きなところで止める」という仕組みを、DNAを使ったデータ保存に応用しようと考えたのです。

つまり、DNAという目に見えないほど小さな情報を、物理的なテープの形にして、そのテープ上を細かく区画化し、住所のような目印をつけて管理することで、目的の情報をすぐに探し出せるようにするアイデアでした。

この「DNAを使ったカセットテープ」というユニークな発想が成功すれば、DNAデータを誰でも簡単に、素早く扱えるようになるかもしれない――。

研究チームの挑戦は、まさにそうした夢のある未来を目指していました。

DNAカセットテープは全人類の音楽を保存できる

研究チームが今回開発した「DNAカセットテープ」は、その名前の通り、DNAをテープの形で保存するという新しい仕組みです。

では、このDNAカセットテープとは実際にはどんな構造になっているのでしょうか?

まず、研究チームは、ポリエステルとナイロンという2種類のプラスチック素材を使い、特殊な薄いフィルム状のテープを作りました。

この2つの素材は、柔らかくて丈夫な性質があるため、細長いテープに加工するのに適しています。

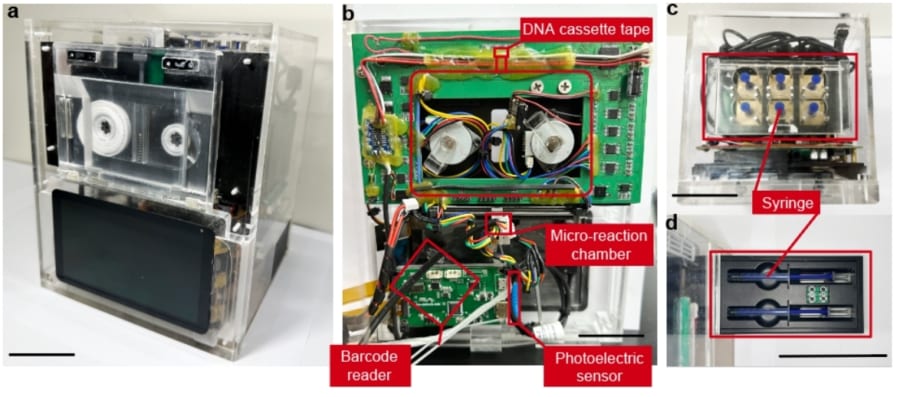

その薄いテープの表面には、スーパーやコンビニの商品にも貼られているような「バーコード模様」を特別な方法で印刷しました。

しかし、このバーコードは単なる印刷ではありません。

このバーコードの白い部分(スペース)は、水分を吸収しやすい「親水性」という性質を持っています。

反対に黒い部分(バー)は、水分をはじく「撥水性」の性質を持っていて、隣の白い部分との仕切りの役割を果たします。

こうしてテープの表面は、バーコードによって細かく仕切られた、何十万もの小さな「データ保存場所(パーティション)」に区切られました。

これらの区画には、それぞれに固有のバーコードがついており、これがデータを探す時に必要な「住所」の役割を果たします。

では実際に、このテープにどのようにデジタルデータを保存するのでしょうか?

例えば、文章や写真、音楽ファイルなどのデジタルデータは、実は「0」と「1」という数字の組み合わせで作られています。

これをまず、DNAを構成する4つの文字「A・T・C・G」の組み合わせに変換します。

これはあたかも日本語を英語に翻訳するような作業です。

その変換した情報をもとに、実験室で合成したDNA分子を小さな液滴に混ぜ、その液滴をバーコードの白いスペース部分に慎重に染み込ませます。

こうすることで、DNA分子がテープに固定され、情報が書き込まれるのです。

ここでひとつ問題が生まれます。

もしもテープに保存した情報を後で読み出したいと思ったとき、一体どうやってその情報を探せばよいのでしょう?

そこで活躍するのが先ほど登場した「バーコード」です。

DNAテープの各バーコードは、本棚の本の背表紙や図書館の蔵書番号のような役割を果たします。

つまり、バーコードをスキャナーで読み取ることで、自分が探しているファイルの場所(住所)を素早く見つけられる仕組みになっています。

実際にこの仕組みを使うと、1秒間に最大1570個のデータ区画の住所を特定することが可能です。

ただし、データの住所が見つかった後、実際にDNAを取り出して情報を再生するための化学処理にはさらに数十分の時間が必要となります。

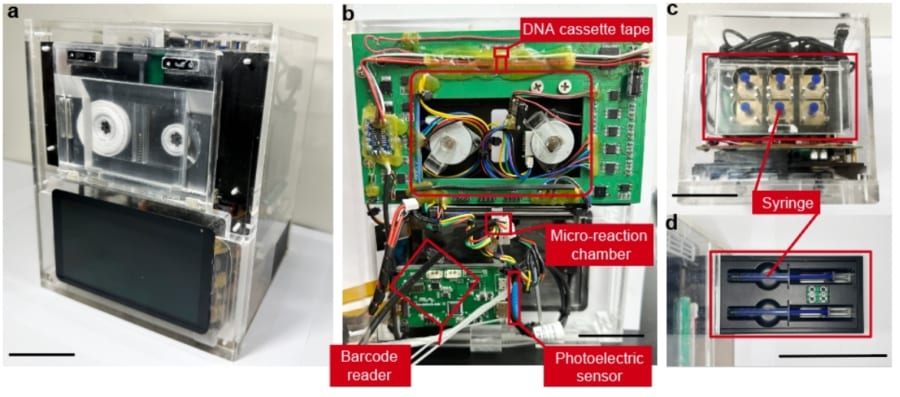

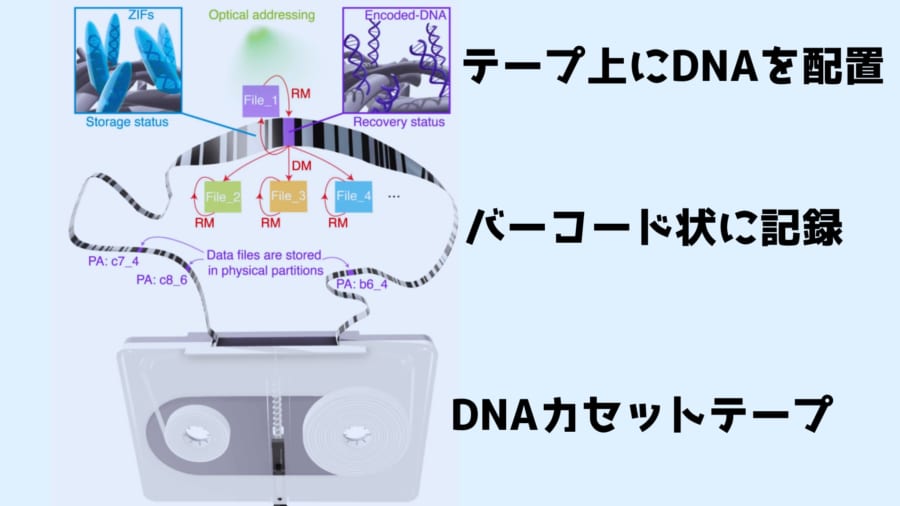

さらに研究チームは、このDNAテープのデータを管理するための専用の装置「DNAテープドライブ」も開発しました。

この装置は、見た目は昔のビデオテープレコーダーやカセットデッキに似ています。

カセットの形をしたDNAテープをセットすると、自動でテープを巻き取りながら指定したバーコード区画まで移動し、その場所で必要な化学処理を行い、DNAからデータを読み出す仕組みです。

逆に、新しいDNAファイルを書き込む操作も画面をタッチするだけで自動的に行われます。

DNAのデータ回収には約25分、さらに新しく書き込みを加えると全部で約50分ほどの時間がかかります。

研究チームは、この新しい技術を実際に試すために、1枚の画像データを4つのパズルのピースのように分割しました。

それぞれのピースを個別にDNAの情報に変換し、DNAテープ上の異なる4つの場所に保存したのです。

そして、DNAテープドライブに指示を与えて、この4つに分割した画像のピースデータを順番に取り出し、それらを再び元通りの1枚の画像に復元する実験を行いました。

結果は見事成功し、この一連の作業は約50分で終了しました。

この実験は、DNAテープとドライブ装置が正確かつ安定して動作し、実際にデータを保存して取り出せることを証明する重要な結果となりました。

さらに、研究チームはDNAに保存したデータを数百年以上という長期間にわたって安定して保つための工夫も行いました。

それが「ZIF(結晶性保護層)」という特殊な結晶コーティング(クリスタルアーマー)です。

DNAを塗布したテープ全体を特殊な溶液に浸すと、「金属有機構造体(ZIF)」と呼ばれるナノサイズの小さな結晶が、DNAの表面を鎧のように覆います。

この結晶の保護層は、DNAが壊れたり分解したりするのを防いでくれる役割を果たします。

この方法により、室温の環境では約345年間、さらに気温が低い寒冷地では約2万年という、非常に長い期間にわたりデータを安定して保てることが示されています。

しかも、この保護層は特殊な酸性の溶液を使えば約15秒という短い時間で簡単に溶かして除去でき、その後、再び約10分ほどで元の状態に戻すことも可能です。

まるで、大切な宝物を取り出すときだけ素早く開けられる、頑丈で便利な宝箱のようなイメージです。

最後に、このDNAテープが持つ驚異的なデータ容量について触れておきましょう。

研究チームは実験で、テープ上の1つの区画に約156キロバイトの画像データを実際に保存し、取り出すことに成功しました。

この実験結果から計算すると、DNAテープ1キロメートルあたりの実際のデータ容量を概算すると約74.7ギガバイト(GB)になることがわかりました。

これでもかなり大きな容量ですが、さらに理論的な最大限の能力を引き出すことができれば、1キロメートルあたり最大362ペタバイト(PB)もの情報を記録できる可能性があります。

この容量をもう少し具体的に言えば、100メートルのテープに換算すると約36ペタバイト(=36,000テラバイト)となります。

一般的なカセットテープが70~180mであることを考えると100mは中間的な長さになります。

また1曲を10メガバイト(MB)と仮定すると、36ペタバイトは約36億曲分に相当します。

全世界の録音された楽曲数が約1億~2億曲規模(最大級のストリーミングサービスで1億曲ほど)であると言われていることから、このDNAテープは理論上、たった100mで世界中で作られたすべての音楽を保存してもまだ十分余裕があるほどの容量を持っていると言えるでしょう。

DNAカセットテープが変える世界—巨大データ時代を支える新技術とは?

この技術が実用化されれば、「究極のタイムカプセル」としてデジタル社会のバックアップやアーカイブのあり方が大きく変わる可能性があります。

現時点ではDNAの合成や読み取りに時間と費用がかかりますが、将来的には大規模なDNAデータ保存が実現できると期待されています。

DNAカセットテープの利点は、エネルギーを使わず超長期間データを保管できる点です。

現在の巨大データセンターでは膨大な電力を消費していますが、DNAテープに書き込んで保管しておく場合、データを維持するための電力はほぼ必要ありません。

装置も小型のカセットとドライブだけで済むため、わずかなスペースで莫大な情報を保存できますが、読み取りには別途シーケンサー(DNAを読む装置)が必要です。

将来的には、音楽や映像などエンターテインメント業界の巨大なデータアーカイブや、図書館・文書館の資料保存にもDNAテープが活用されるかもしれません。

個人にとっても、自分たちの家族写真アルバムやお気に入りの音楽ライブラリを1本のDNAカセットに入れて、何百年先の子孫にまで受け継げる日が来るかもしれません。

まさに未来の「家族アルバム」が現れると考えると、想像するだけでロマンを感じます。

レトロなカセットテープの発想に最先端のDNA技術を融合させた今回の研究は、そのアプローチ自体も興味深いものです。

かつて音楽を記録したカセットは数十年で役目を終えましたが、DNAカセットテープは数世紀の時を超えてデータを伝える未来のメッセンジャーとなり得ます。

データ洪水の時代に生きる私たちにとって、こうした新たな技術は大切な情報を未来へ送り届ける頼もしい船がまた一つ増えたと言えるでしょう。

もしかしたら未来の世界では1980年代と同じようにラジカセ型のスピーカーが普及しているのかもしれません。

元論文

A compact cassette tape for DNA-based data storage

https://doi.org/10.1126/sciadv.ady3406

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部