ドイツのマックス・プランク電波天文学研究所(MPIfR)を中心とする国際研究チームは、宇宙の深淵から地球をじっと睨みつけるような「サウロンの目」を捉え、その奇妙な正体を解き明かすことに成功しました

この「目」の正体は、「PKS 1424+240」と呼ばれる銀河の中心に潜む超巨大ブラックホールから噴き出す高速の粒子の流れ「ジェット」です。

このジェットは偶然にも地球の方向に向けてまっすぐ伸びており、強いガンマ線や「幽霊粒子」とも呼ばれるニュートリノ(ほとんど物質と反応しない極小の粒子)を大量に送り出しています。

ところが、電波望遠鏡で観測すると、そのジェットの動きはまるで「止まっている」かのように遅く見えていたのです。

通常、これほど高エネルギーなジェットであれば、光速に近いスピードで動いているはずです。

にもかかわらず、実際にはのろのろと進んでいるように見える――この矛盾は「ドップラー因子危機」と呼ばれ、35年以上も天文学者たちを悩ませてきました。

この宇宙に浮かぶ不気味な「サウロンの目」の矛盾はどのような仕組みによって生じていたのでしょうか?

(※論文の厳密な解説のみが読みたいというひとは最終ページに飛んで下さい)

研究内容の詳細は2025年8月12日に『Astronomy & Astrophysics』にて発表されました。

目次

- 35年間放置された“ゆっくりビーム”の謎

- 観測画像が暴いた「サウロンの目」

- 幾何学が解いた35年の宇宙の誤解

- ややくわしい解説

35年間放置された“ゆっくりビーム”の謎

宇宙にある多くの銀河の中心には、非常に巨大なブラックホールが存在しています。

こうしたブラックホールは周囲のガスや星を強力な重力で引きつけて飲み込みながら、その一部を猛烈な勢いで噴き出しています。

例えるなら、水道の蛇口を勢いよく開くと水が細い束(ジェット)になって飛び出すように、ブラックホールも両極方向へ細く絞ったガスや粒子の束を勢いよく噴き出しています。

この細くて高速な粒子の流れを、天文学者は「ジェット」と呼んでいます。

こうしたジェットを特に強く放出している銀河は「活動銀河核(AGN)」と呼ばれます。

さらにその中でも、ジェットの向きが地球と偶然ほぼ同じ方向だった場合には「ブレイザー」と呼ばれます。

ブレイザーは、私たちの視点から見ると、非常に明るく、しかも激しいエネルギーを放出しているように見えます。

そのため、ブレイザーは“宇宙最大の粒子加速器”とも例えられています。

中でも今回の研究対象となったPKS 1424+240は、地球から数十億光年離れた場所にあるブレイザーです。

この銀河は、南極にある「アイスキューブ観測所」がつかんだ宇宙のニュートリノ分布図で、最も明るい天体のひとつとして知られています。

ニュートリノは、ほとんどの物質をすり抜ける性質を持つため「幽霊粒子」と呼ばれますが、ここからはそのニュートリノが大量に飛び出していると見られています。

さらに、この銀河は地上のガンマ線望遠鏡による観測でも、非常に強い放射が確認されており、“二重に謎めいた存在”として注目されてきました。

しかし、そんなエネルギッシュな銀河から放たれているはずのジェットを電波望遠鏡で観察してみると、なんと動きが非常に遅く見えるという“逆転現象”が起きていたのです。

本来、これほど明るい放射を出しているなら、ジェットも非常に速く動いているはずです。にもかかわらず、まるでスローモーションのように見える――この違和感は、1980年代から「ドップラー因子危機」として天文学界の大きな課題となっていました。

そこで研究チームは、この矛盾を解き明かすことにしました。

観測画像が暴いた「サウロンの目」

強力なエネルギーを放出しているのに、なぜジェットが遅く見えるのか?

研究チームはこの謎を解き明かすために、まずこのジェットがどのような形をしているのか、そしてどこを向いているのかを正確に調べることから始めました。

ところが、この銀河はとても遠くにあり、普通の望遠鏡ではそのジェットの細かな姿を観測することができません。

そこで研究チームは、「VLBA」という特別な観測システムを使いました。これはアメリカ中に点在する複数の電波望遠鏡を連携させて、まるで地球サイズの巨大な望遠鏡のように使う仕組みです。

この方法を使えば、遠く離れた天体のきわめて細かい構造までとらえることができます。

VLBAを使った観測は、2009年から2025年まで15年以上にわたって行われました。

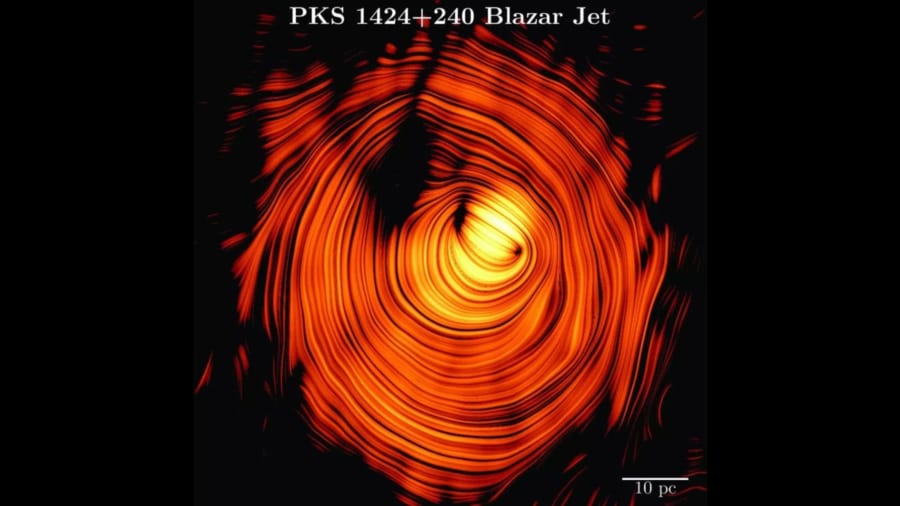

その間に撮影された42枚の電波画像を、研究チームは1枚に重ね合わせて「スタッキング」という処理を行いました。

これは暗い写真を何枚も重ねて明るくはっきりさせるのに似ていて、ぼんやりしていたジェットの形がくっきりと浮かび上がるようになります。

この画像処理によって、PKS 1424+240のジェットが実際には非常に細かく複雑な構造をしていることが明らかになりました。

するとジェットは地球方向にほぼまっすぐ向いており、視線に対する角度が0.6度未満であることがわかりました。

また注目されたのは「偏光(へんこう)」という性質です。

これは電波が一定方向にだけ振動していることで、この偏光の方向を調べることでジェット内部の「磁場(じば)」――つまり、磁石の力が働く空間――の様子を知ることができます。

分析の結果、ジェットの磁場がドーナツ型にぐるりと巻いている「トロイダル構造」になっていることが確認されました。

まるでバネのようにジェットを包み込むこの磁場は、ジェットに電流が流れていることを示しています。

こうした環状の磁場を直接観測できるのは非常に珍しく、PKS 1424+240がこれまでのブレイザー(地球の方向にジェットを向けた銀河)と比べても、特別な構造を持っていることがわかったのです。

コラム:なぜ「サウロンの目」なのか?

PKS 1424+240が「サウロンの目」と呼ばれるようになったのは、その観測画像が、まるでファンタジー小説『指輪物語』(ロード・オブ・ザ・リング)に登場する悪の象徴“サウロン”の巨大な目にそっくりだったからです。サウロンの目とは、物語の中で常に世界を見張り、不吉な力を放つ存在として描かれており、多くの人に強烈な印象を残しています。今回、VLBA(超長基線電波干渉計)による15年にわたる観測で得られたPKS 1424+240の偏光画像では、中心部から同心円状に広がる磁場の線が、ちょうど“炎をまとった大きな目”のように見えました。そのため、研究チームはこの天体画像を“サウロンの目(Eye of Sauron)”と名付けたのです。科学者たちが、圧倒的なインパクトを持つ観測結果に親しみやすい呼び名を与えた好例と言えるでしょう。

そして、このジェットの「見かけの遅さ」についても、2つの物理的効果によって説明がつくことがわかりました。

1つ目は「ドップラー・ブースティング」という現象です。これは、ジェットのような高速の物体が私たちの方向に向かって動いていると、その発する光や粒子のエネルギーが進行方向に集中し、実際よりも明るく見えるという効果です。

たとえば救急車のサイレンが近づくと高く聞こえ、遠ざかると低くなるように、同じような原理が光や電波にも働いているのです。

研究チームの計算では、PKS 1424+240のジェットではこの効果によって「ドップラーファクター(δ)」が約30(δ ≈ 32)に達しており、私たちから見ると明るさが大きく増幅されていました。

2つ目は「投影効果」と呼ばれる現象です。

これは、ジェットの動きが私たちの視線とほぼ同じ方向にあるときに起きます。

たとえば、自分に向かって飛んでくる飛行機はあまり動いているように見えないのに、横切る飛行機は速く見えるのと同じです。

つまり、ジェットが真正面を向いていると、実際はとても速くても、私たちには「ゆっくり」にしか見えないのです。

この2つの現象――「ドップラー・ブースティング」と「投影効果」――が組み合わさることで、PKS 1424+240のジェットは、強力な放射を放ちながらも、ゆっくり動いているように観測されていたのです。

今回の観測によって、この「見かけと実際のズレ」が、長年にわたる「ドップラー因子危機」の原因だったことが明らかになりました。

ジェットの向きという“見かけのトリック”が、宇宙の大きな謎を生み出していたのです。

幾何学が解いた35年の宇宙の誤解

今回の研究によって、この長年のもつれに対して重要な手がかりが得られました。

その鍵となったのは、ジェットの「向き」、つまり幾何学的な観測条件です。

銀河PKS 1424+240のジェットは、偶然にも地球の真正面にほぼ一致する角度で向いています。

すると2つの物理現象が同時に起きることになります。

1つ目は「投影効果」です。たとえば、正面から飛んでくる飛行機はほとんど動いていないように見えるように、ジェットの横方向の動きが小さく見えてしまいます。

その結果、実際には高速で進んでいるにもかかわらず、非常にゆっくり動いているように見えるのです。

もう1つは「ドップラー・ブースト」と呼ばれる効果です。

これは高速で近づく物体が放つ光や粒子のエネルギーが前方に集中して見える現象で、まるでサーチライトのように正面だけが明るく照らされます。

ジェットが地球の方へ向いていることで、この効果が最大限に働き、ガンマ線やニュートリノが非常に明るく観測されるようになります。

つまり、今回の観測でわかったのは、「遅く見えるのにまぶしい」という現象の大部分が、ジェットの向きによって説明できるということです。

(※ただしこれが答えの全てではありません。今後の観測や理論的研究によって、他の要因も明らかにしていく必要があります。)

さらに注目すべき点として、ジェット内の磁場が「トロイダル構造(ドーナツ状)」をしていることが、偏光画像を使った解析によって明らかになりました。

これは、ジェットの粒子が秩序ある磁場に導かれて動いている可能性を示しています。

今回の観測では、電子だけでなく陽子が加速されているという仮説も検討されました。

陽子が加速されると、光の粒子ではなく、ニュートリノのような物質のすき間をすり抜ける粒子が生み出される可能性があるからです。

研究では観測結果がこの可能性と矛盾しておらず整合的であることが示されました。

ただこのような粒子の起源を突き止めるためには、今後、ニュートリノ・光・電波・重力波など複数の情報を同時に観測する「マルチメッセンジャー天文学」の進展が不可欠です。

それでも今回の研究は、観測の向きとドップラー効果という「素直な物理」で、複雑に絡まっていた宇宙の矛盾を一部ほどいたという意味で、大きな意義があります。

そして、今回使われた偏光観測の手法は、他のブレイザー銀河の解析にも応用できるため、今後の研究にもつながっていくでしょう。

たとえば同様の手法を用いて他の天体を調べることで、どのくらいの頻度でジェットが地球方向を向いているのかを調べたり、宇宙でもっとも高いエネルギーを持つ粒子がどこで作られているのかという根本的な問いにも近づける可能性があります。

今回のような研究が積み重なれば、やがてサウロンの目の秘密が完全に解き明かされる日が来るかもしれません。

ややくわしい解説

本研究は、ブレーザー PKS 1424+240 のパーセクスケール・ジェットを、VLBA 15 GHz 偏波観測の 2009–2025 年にわたる 42 エポックを統合(stacking)して高ダイナミックレンジ化し、Stokes I,Q,U のデバイアス処理と系統誤差低減を経て、偏波ベクトル(EVPA)分布から磁場構造と視線幾何を同時に制約したものである。最終スタック像では EVPA がほぼ環状に配列し、電場ベクトル 90°回転により復元される磁場が「ネットのトロイド成分」を持つことが非曖昧に示された。ファラデー回転(RM)は全エポックで同時取得されていないため絶対 EVPA の厳密補正には限界が残るが、得られた RM が小さいこと、ならびに周波数依存の挙動から、主要結論(環状磁場署名)は系統で説明しにくい。形態学的には見かけの開口角 phi_app が異常に大きく、射線がジェット円錐の内側から軸方向へと向く「inside the cone」幾何であることを示唆する。

運動学的には、視線角 theta が 1 度より十分小さく、とくに theta < 0.6 度という強い上限の下で、低い見かけ速度と高いビーミングを同時に満たすドップラー因子 delta が導かれる。ここで用語と式を明示しておく。ローレンツ因子を Gamma、実速度を beta = v/c とすると、ドップラー因子は

delta = 1 / (Gamma * (1 – beta * cos(theta)))

で与えられ、見かけ速度は

beta_app = (beta * sin(theta)) / (1 – beta * cos(theta))

である。射線が軸に極端に整列する(theta が非常に小さい)場合、beta_app は抑制される一方で delta は増大する。本研究で得られた整合解は delta ≈ 32 を中心とし、保守的に 16 < delta < 52 の範囲を許容する。これは、VLBI で測られる「遅い」見かけ運動と、VHE ガンマ線および高エネルギー・ニュートリノでの「まぶしい」放射を同時に説明する幾何学的枠組みを与え、いわゆる “Doppler factor crisis” に対する部分解(partial solution)を提供する。幾何が最大のブーストを与えつつ見かけ速度を最小化することは、Summary で明示されるとおり、本天体固有の極端配置が鍵である。

多使節の観点では、PKS 1424+240 は IceCube の解析において高エネルギー・ニュートリノ放射で最も明るいブレーザーに位置づけられる一方、ガンマ線でも VHE 帯で際立った明るさを示す。本研究は、強いビーミング(delta ~ 30)と「inside the cone」幾何により、ガンマ線とニュートリノを別々のゾーンに分けなくとも整合的に記述できる可能性を示す。ただし、粒子加速の詳細な機構やハドロニック寄与(pγ, pp 等)の比率を本観測だけで断定することはできず、陽子加速やニュートリノ生成の「直接証拠」を与えるものではない。得られた輪状(トロイド)磁場の署名は、コリメーションと電流系の存在を支持し、電子に限らない荷電粒子の高効率加速に有利な磁場トポロジーを示唆するが、因果の特定には今後の時間分解偏波、広帯域スペクトル、ニュートリノ同時検出による相関解析が不可欠である。

方法論的には、長期にわたる偏波エポックの積み上げにより、従来はスタティックに近いコンポーネントでしか見えなかった微弱偏波構造を復元し、イメージングアーチファクトを有意に抑制した点が特筆される。VLBI 偏波像のスタッキングが、磁場トポロジーと視線幾何の同時制約、ひいてはドップラー因子と開口角の結合制約へ直結することを、本研究は実証した。今後は同手法を MOJAVE サンプルへ系統適用し、phi_app–theta–delta–Gamma の結合分布を統計的に評価することで、Doppler factor crisis の「個別解」から「母集団統計」への橋渡しが可能となるだろう。

元論文

Looking into the jet cone of the neutrino-associated very high-energy blazar PKS 1424+240

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202555400

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部