矛盾に思える事実がカエルたちの生存を支えていました。

スイスのチューリッヒ大学(UZH)と中国西師範大学が共同で行った研究によって、カエルの脳の大きさはカモフラージュ能力の高さと逆相関の関係にあることが示されました。

またカエルたちの脳の大きさとジャンプ力を周辺の捕食者の数(捕食圧)と比較したところ、捕食者が少ない環境にいるカエルたちのほうが、危険を察知するための大きな脳と素早く逃げるための筋肉質な後肢といった逃げるための戦略に依存しているという、直感に反する結果も得られました。

いったいどうして脳の大きさとカモフラージュ能力が逆相関したり、捕食者がいない環境にいるカエルたちのほうが逃げる能力が高いといった奇妙な結果になったのでしょうか?

研究内容の詳細は2022年8月17日に『Science Advances』にて公開されています。

目次

- 生存戦略には常に代償が付きまとう

- 捕食者が少ない環境のほうがむしろジャンプ力が高くなり脳も大きくなる

- 捕食者が多すぎると逃げる能力を捨ててカモフラージュが優先される

- 強みを諦めることが勝機につながる

生存戦略には常に代償が付きまとう

進化を通じて、弱い動物たちは捕食者を回避するためにさまざまな戦略を編み出してきました。

さまざまな動物によって捕食されてしまうカエルたちもまた、厳しい生存競争を生き残るために、優れたジャンプ力や周囲の環境に溶け込むためのカモフラージュ能力を身に着けていることが知られています。

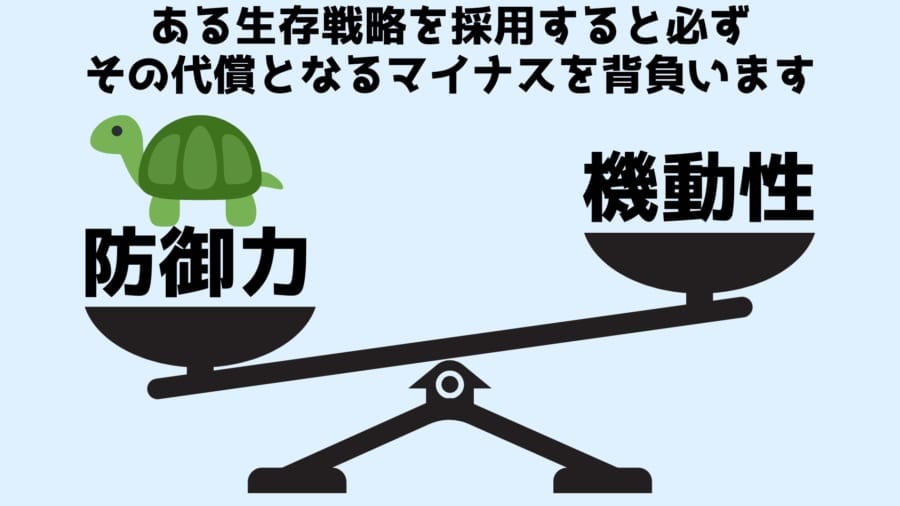

しかしどの戦略をとるにしても、多少の代償がともないます。

たとえばカエルの代名詞ともいえるジャンプですが、適切に実行するには捕食者を認識する高い認知能力と認知機能を支える脳を維持するための莫大なエネルギーが必要になります。

また周囲の環境に溶け込むカモフラージュ能力も、自分の体の色と異なる背景に移動することを困難にしたり、オスとメスがお互いに交尾相手を見つけることも困難にしてしまいます。

主な捕食者となるヘビの口より体のサイズを大きくすることは極めて有効な解決手段の1つであるものの、大きな体を維持するには沢山のエサが必要であり、食糧不足によって簡単に絶滅してしまうことがあります。

現在地球上には多種多様なカエルの種が存在しているのも、環境にあわせて戦略の取捨選択がおこなわれてきた結果と言えるでしょう。

ですが特定の戦略を採用することが、他の戦略の採用に対してどのように影響するかは、あまり詳しくわかっていません。

そこで今回、チューリッヒ大学と中国西師範大学の研究者たちは共同して、さまざまな環境に生息する102種のカエルたちがどのような戦略で捕食者を回避してきたかを調べ、特定の戦略の採用が他の戦略に影響を与えるかどうかを調べました。

すると意外にも、直感に反する結果が得られました。

捕食者が少ない環境のほうがむしろジャンプ力が高くなり脳も大きくなる

102種類のカエルの生存戦略と捕食者との関係を調べた結果は意外でした。

まず一般に、捕食者が少ない地域に住むカエルたちは隠れる必要がないため、環境と一致しない目立つ色をとる傾向にありました。

この結果は予測どおりです。

しかしさらに捕食者が少ない地域のカエルたちのデータを分析すると、捕食者が多い地域のカエルに比べてより筋肉質の後肢と、大きな脳を持っていることが判明したのです。

また捕食者が多い地域のカエルたちを調べると、脳が小さくカモフラージュ能力が高い傾向にあることが判明しました。

これは直感に反する結果といえるでしょう。

単純に考えれば、捕食者が多い地域ではカモフラージュに加えて、大きな脳が与えてくれる高い認知能力や優れたジャンプ力が必要となると考えられるからです。

ですが実際の結果には奇妙なズレがあり、特に脳の大きさとカモフラージュ能力の高さは逆相関をとっていました。

いったいなぜ、このような奇妙な現象が起きていたのでしょうか?

捕食者が多すぎると逃げる能力を捨ててカモフラージュが優先される

なぜ単純な予測があてはまらないのか?

答えは想定よりも遥かに厳しい現実にありました。

カエルたちの住処は一般に水辺という限られたスペースに集中しています。

そのため主な捕食者であるヘビなども水辺に集まるため、カエルたちは捕食者に頻繁に遭遇する運命にあります。

研究者たちによれば、そんなカエルたちを食べる捕食者の数が多い地域(捕食圧が高い地域)では、敵を認識してジャンプで逃げるという戦略そのものが有効ではなくなる可能性が高くなる、と述べています。

人間並みの認知力があれば話は別でしょうが、カエルの頭蓋骨は小さく拡張性が乏しいため、中途半端に脳を大きくすることで得られる利益が、コストに追いついていない状況が起きるからです。

また捕食者との接触が多ければ、若いうちに死ぬカエルが多くなり、生き残るには体の小さいままでも生殖が行える「早熟」さが重要になってくるため、脳の絶対的な大きさも小さくなる傾向があるとのこと。

さらにジャンプで逃げる回数が増えれば、エサをとったり仲間を探して交尾を行う時間が奪われ、生存が難しくなってしまいます。

一方でカモフラージュ能力を高める場合には、皮膚の色を変えるだけで済むため、コストを抑えられます。

そのため研究者たちは、捕食者が多い地域のカエルたちは、危機を認識するための大きな脳や高いジャンプ能力の獲得に余分なエネルギーを使わず、確実に機能するカモフラージュ能力の獲得を優先させることを選んだと結論しています。

強みを諦めることが勝機につながる

今回の研究により、高い捕食者認識力とカモフラージュ能力など、どちらもあったほうがいいと思う能力が、実際には逆相関になりえることが示されました。

カメのような高い防御力、捕食者の口のサイズを遥かに超える巨体、人間並みの高い認知力、背景に溶け込む優れたカモフラージュ能力など、捕食者を回避する戦略が複数あるものの、その全てを兼ね備えた最強の弱者が存在しないのは、まだ発見されていない戦略間の隠れた逆相関が存在しているからかもしれません。

また今回の研究は、別の常識も揺るがしました。

これまで私たちは、カモフラージュ能力は捕食者に対抗するためにまず最初に選択される一次適応であると考えてきましたが、実際は、高い認知力を生かした捕食回避戦略が行き詰まった場合にとられる二次適応になる場合があることが示されました。

カエルたちはまず、脳の大型化や後肢の強化など純粋な強化を目指し、挫折した場合には脳を小さくして後肢も弱体化させてエネルギーを節約しつつ、カモフラージュでの生き残りに戦略を切り替えていたのです。

そこそこの脳や高いジャンプ能力などカエルにとってプライマルな能力を諦めることが生存につながったのは興味深いと言えるでしょう。

研究者たちは今後、一部のカエルの持つ毒などが他の戦略と関連していくかも調べていく、とのこと。

人類進化において脳の大きさを常に拡大していくことが生き残りのカギと思い込んでいましたが、脳を大きくする過程で失ってきたものもあるのかもしれませんね。

(※本記事は2022年8月25日に作成されたものを再編集してお届けしています。)

参考文献

Frogs Use Brains or Camouflage to Evade Predators

https://www.news.uzh.ch/en/articles/media/2022/Frogs.html

元論文

Cognition contra camouflage: How the brain mediates predator-driven crypsis evolution

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq1878

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

海沼 賢: 大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。