月や火星を目指すのではなく、さらに遠い星へ。

地球から最も近い恒星系アルファ・ケンタウリに、最大2400人を乗せて片道約400年の旅に出る。

そんな壮大な夢を叶える宇宙船が「クリサリス(Chrysalis)」です。

全長約58キロメートルを想定しているクリサリスは人工重力を生み、内部に学校や病院、工場、森林までも備えます。

最終目的は、地球に似た系外惑星「プロキシマ・ケンタウリb」への移住です。

設計は国際コンペで最優秀賞を受賞し、「世代を超えて命をつなぐ居住系」として高く評価されました。

目次

- 400年かけて新天地を目指す

- 船内で生まれ、学び、働く――多世代社会の設計図

400年かけて新天地を目指す

アルファ・ケンタウリまでは、約40兆キロメートル。

現在の推進技術を仮定すると、約400年かかる想定です。

これは人類の歴史でいえば江戸時代から現代までの時間とほぼ同じ。

つまり、この旅は一世代で終わりません。

船に乗り込む人々は、祖父母から孫世代、そのまた次の世代へと命と知恵を受け渡しながら、宇宙船内で生まれ、学び、働き、そして亡くなっていきます。

乗員の多くは地球を知らないまま生まれ、宇宙船で生涯を終えることになるでしょう。

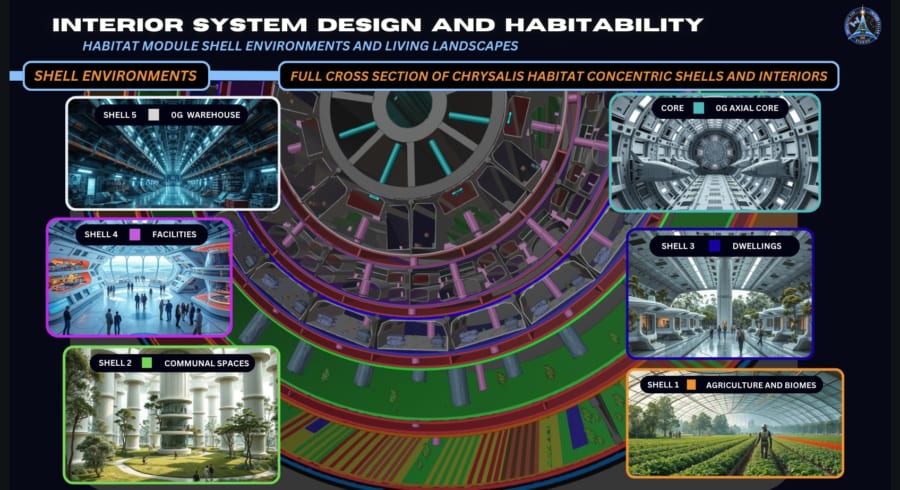

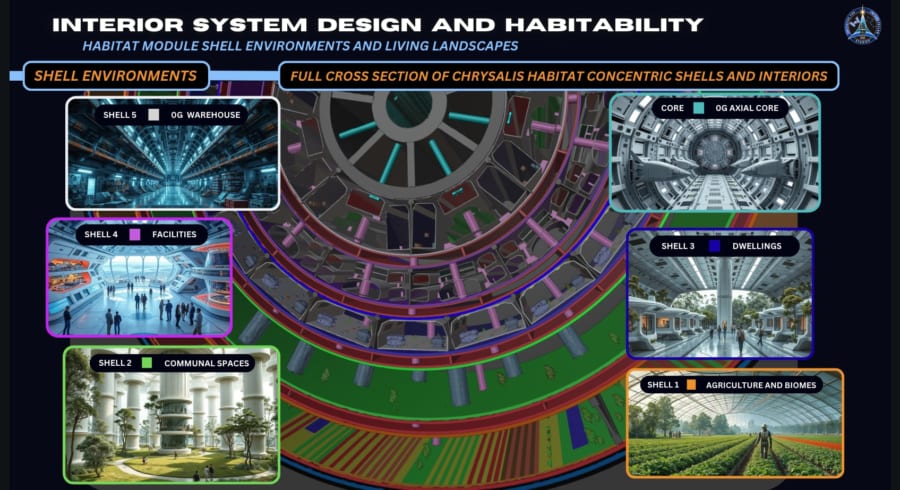

クリサリスの船体は、中央に「コア」があり、その周りを複数の層が囲む「マトリョーシカ構造」。

全長約58キロメートルの船をゆっくり回転させ、遠心力で重力を再現します。

船内の各層には、居住区や公共施設、農場・工場・倉庫などが配置され、すべてが核融合炉によってエネルギー供給を受ける想定です(注:商用核融合炉は現時点で未実用化)。

建造場所に選ばれるのは、地球と月の重力がつり合う「ラグランジュ点L1」。

ここなら巨大な船体にかかる重力のゆがみが少なく、地球や月から資源を運び込みやすい利点もあります。

建造には20〜25年、もしくはそれ以上かかる見込みです。

旅の最終段階では、中央コアに格納されたシャトルが活躍します。

到着後、乗員を地表に降ろし、プロキシマ・ケンタウリbでの新生活を始めます。

名前の「クリサリス(蛹)」は、世代を超えて人々を守り、新しい世界で羽化するという意味を込めています。

船内で生まれ、学び、働く――多世代社会の設計図

クリサリスが目指すのは“閉じた生態系と社会システムを丸ごと運ぶ”ことです。

最内層は食料生産に特化し、作物や菌類、微生物、昆虫、家畜までを統合管理する“アグリ・バイオ層”。

熱帯林や針葉樹林など多様なバイオームを維持して生物多様性を守り、栄養循環を安定させます。

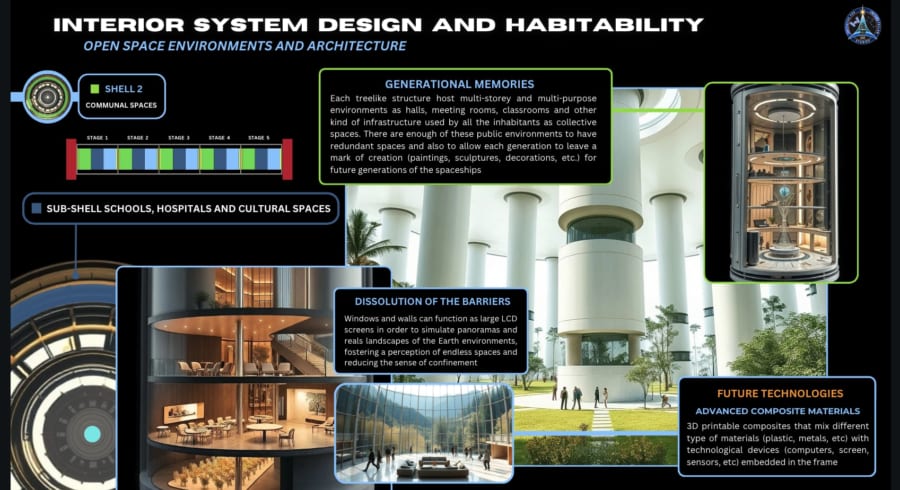

その外側には、公園・学校・病院・図書館などのコミュニティ施設がまとまり、さらに外層に家庭の居住区が並びます。

居住区は空気循環や熱交換の仕組みを整え、快適性とエネルギー効率を両立します。

次の層には産業基盤が入ります。

リサイクル、製薬、構造物製造などの工業機能をまとめ、消費と補修・更新を船内で完結できるようにします。

最外層は巨大な倉庫で、資源・材料・装備・機械を保管。ロボットを多用して稼働させる想定で、人間の肉体労働負荷を軽減します。

この“多層オペレーティング・モデル”によって、食料・教育・医療・産業・物流といった都市の機能を宇宙空間に丸ごと移植するわけです。

人口設計も核心です。

限られた資源で世代を超えて暮らすには、数を最適に保つ必要があります。

クリサリスの収容上限は2400人ですが、持続可能な運用人口は約1500人と見積もられ、出生は計画的に管理されます。

社会の統治は人間と人工知能の協働で実施し、長期運用に不可欠な“知識の継承”と“全体最適の意思決定”を支えます。

世代が交代しても、教育と訓練、運用基準、記録の更新が滞らない仕組みづくりが重視されます。

興味深いのは“乗船前”の準備です。

初期世代の乗員は、南極の隔絶環境で70〜80年をかけて生活リズムやメンタルヘルスを含む適応訓練を積む想定です。

過酷な閉鎖空間に長期間暮らすための心理的基盤を、地球上で徹底的に作り込む狙いがあります。

こうした“隔離と順化”のプロトコルは、船内社会の安定性と安全文化を醸成する“ゼロ世代”の教育課程に相当します。

もちろん、これらはあくまで構想段階です。

根幹となる商用核融合炉は未実用で、推進や放射線防護、長期材料劣化、宇宙塵衝突リスクなど、工学的・生命科学的な課題は山積しています。

それでも、クリサリスのような“全面設計案”は、要素技術の研究開発を牽引し、次世代の宇宙インフラ設計に具体的な目標を与えてくれるでしょう。

プロジェクトの概要(英語記事)はこちらから。

参考文献

Proposed spacecraft could carry up to 2,400 people on a one-way trip to the nearest star system, Alpha Centauri

https://www.livescience.com/space/space-exploration/proposed-spacecraft-could-carry-up-to-2-400-people-on-a-one-way-trip-to-the-nearest-star-system-alpha-centauri

36-mile-long cigar-shaped starship could take humans on first interstellar trip

https://interestingengineering.com/space/engineers-propose-multi-generational-spacecraft

ライター

千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。

編集者

ナゾロジー 編集部