「まだ本気出してないだけで、ほんとはやればできる」そんなセリフは、あなた自身が言ったことがあるかもしれませんし、身近な誰かから聞いたことがあるかもしれません。

人生がうまくいかないとき、自分の可能性を信じ続けるために、ついこうした言い訳を口にしたくなるのは自然なことです。本気を出せば、自分は成功できるはず。そんな“保険”を残しておけば、自己否定せずに済むからです。

でも、それは本当に「自分を守る」ための前向きな戦略なのでしょうか?

実はこの「まだ本気を出していないだけ」と言い訳してしまう心理は、心理学においてセルフ・ハンディキャッピングという名前がついています。

そして心理研究では、これが問題の先延ばし傾向を持つ人に多く、またこの傾向が下がると成績が向上することが報告されているのです。

つまりセルフ・ハンディキャッピングは無意識に自分で自分の足を引っ張ってしまう、心のブレーキなのです。

今回そんなセルフ・ハンディキャッピングについて、これまでに報告されている研究を元に解説していきます。

この心理現象の特性を理解できれば、誰もが心の奥に抱えている「心理的ブレーキ」を解除して、真の実力を発揮できるかもしれません。

目次

- 「本気じゃなかった」と言い訳してしまう心理

- 失敗の言い訳にあえて不利な状況を選んでしまう

- 本気を出せれば本当に伸びる「セルフ・ハンディキャッピングをやめる方法」

「本気じゃなかった」と言い訳してしまう心理

やってみたい仕事の募集や、自分の好きな創作活動で作品募集を見つけたとき、やっつけ仕事で応募して不採用だったり、期限に間に合わなくてそもそも応募しなかった。

そんな経験のある人は、意外と多いかもしれません。

そんな風に、私たちは自分が本心からやりたいことに対してであっても、なぜか真剣に取り組むことを避けてしまうことがあります。

そして上手く行かなかったら、「今回は別に本気を出していなかったから…」と考えます。

実はこうした行動は、心理学では「セルフ・ハンディキャッピング(Self-Handicapping)」と呼ばれていて、広く研究されている心理現象です。

セルフ・ハンディキャッピングとは、自分の能力が他人や自分自身に低く評価されるのを避けるために、あらかじめ「うまくいかない理由」を作っておく心の防衛戦略のことです。

たとえば「試験前に遊んでいたから」「他にも忙しくて十分な時間が取れなかった」といった言い訳がそれにあたります。そうすることで失敗しても「自分の実力のせいじゃない」と思えるため、プライドや自己評価を守ることができるのです。

この戦略は一見、自尊心を守るうえで役立つように思えるかもしれませんが、問題はその代償です。こうした心理は、失敗したときの心のダメージを和らげる一方で、成長や成功のチャンスそのものを自ら遠ざけてしまう危険性があるのです。

アメリカの心理学者ジョセフ・フェラーリ氏とダイアン・タイス氏の研究チームは、先延ばし(Procrastination)という日常的な行動が、セルフ・ハンディキャッピングの一種として機能しているのではないかという仮説を立て、興味深い調査を行いました。

先延ばしとは、やるべきことを後回しにする行動を指します。私たちはなぜか重要性の低い課題を優先して、重要な課題に取り組むのをためらうときがあります。研究チームは、この先延ばしこそが「言い訳を作る行動」になっている可能性があると考えたのです。

実験では、大学生の参加者たちに「あなたの数学能力を測る重要なテストがあります」と伝え、その準備時間として15分間を与えました。ただし、その時間の使い方は自由で、練習問題に取り組むこともできれば、部屋に用意されたビデオゲームやパズルなどの「楽しい気晴らし」に時間を費やすこともできるという設定にしました。

そして、どれだけの時間を練習にあて、どれだけの時間を遊びや雑事に費やしたかを記録しました。

さらに別の条件として、同じような課題を「評価されるテスト」ではなく「ただの楽しいゲーム」として紹介したパターンも用意しました。つまり、テストが“本気で評価される場”なのか、“気楽な遊び”なのかによって、人の行動がどのように変わるのかを比べたのです。

このユニークな実験によって、心の中にある「自己評価を守りたい」という無意識の戦略が、どのように行動として表れるのかを明らかにしようとしたのです。

失敗の言い訳にあえて不利な状況を選んでしまう

フェラーリ氏らの実験では心理テストで「先延ばし傾向が強い」傾向を示した学生ほど、練習時間の大半をゲームやパズルなどに使い、本番のテスト準備にはあまり取り組みませんでした。

つまり、先延ばし傾向のある人はわざわざ成功率を下げる選択をしていたのです。

しかもこの傾向は、課題が「成績として評価される」と説明されたときだけに強く現れました。課題を「気楽なゲーム」と伝えた場合、先延ばし傾向のある人も、そうでない人と同じくらい熱心に取り組んだのです。

つまり、人は自分が「評価される」と感じたとき、自尊心が脅かされることを恐れて無意識のうちにセルフ・ハンディキャッピングに走る傾向があると分かったのです。

この結果は、ゲームならめちゃめちゃ頑張れるのに、ランクマッチなどの評価が関連するモードだったり、仕事や勉強だと頑張れなくなるという現象を説明しているかもしれません。

では、この悪循環から抜け出す方法はあるのでしょうか?

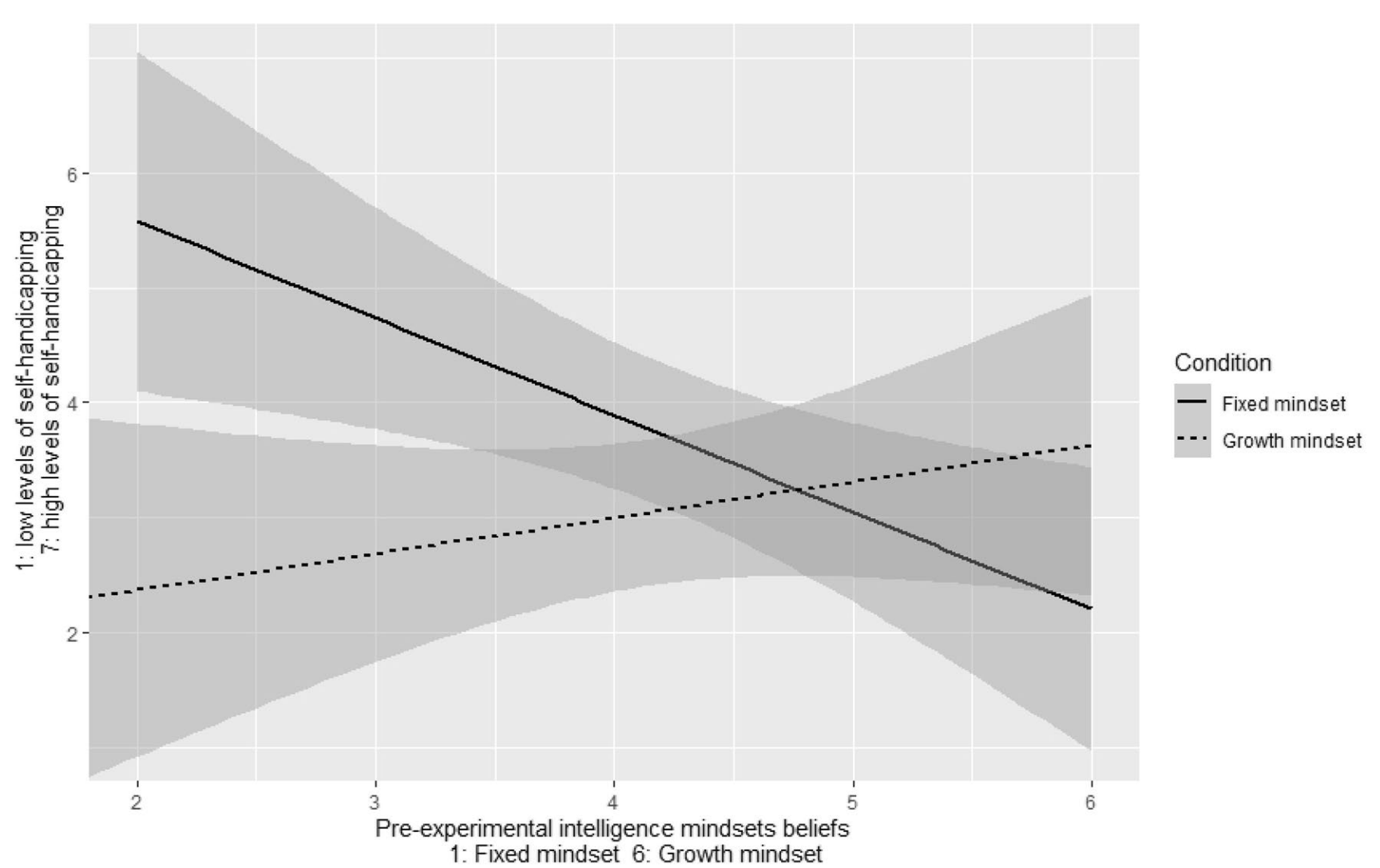

これに対して2022年に行われた別の研究が、興味深いヒントを与えてくれます。ハンガリーの研究者チームが行った実験では、大学生たちに「知能は生まれつき決まっていて変わらない」と説明するグループと、「知能は努力によって伸ばせる」と説明するグループに分けて、それぞれテストを受けさせました。

テスト直前、参加者は「音楽なし」もしくは「集中の妨げになる音楽」のいずれかを選ぶように求められました。

研究では無音という選択肢があるにもかかわらず、“Highly Detracting”(非常に気が散る)とラベルされた音楽をあえて選ぶ行為を、不利な条件を自ら設定するセルフ・ハンディキャッピング行動の一種とみなして評価を行いました。

すると、あらかじめ「知能は生まれつき決まっている」と教えられた学生たちは、あえて不利な条件を選ぶ傾向が見られたのです。

そして「知能は努力次第で伸ばせる」と教えられた学生たちは、不利な条件を選ばず、できるだけ好条件で課題に取り組む傾向があったのです。

この研究が示したのは、「人は自分の能力に対してどんな信念を持っているか」が、努力の仕方だけでなく、失敗に対する向き合い方すら左右するということです。

とくに、「知能は固定されたもの」と信じている人ほど、自分の限界を試される状況で「不利な条件」をわざわざ選ぶという傾向は、「努力しても自分は変われない」と思っている人ほど、本気で課題に挑むことへの恐れが強いことを示しています。

そして重要なのは、このセルフ・ハンディキャッピング行動はやめれば成績が向上する人が多いという事実です。

本気を出せれば本当に伸びる「セルフ・ハンディキャッピングをやめる方法」

1998年のメタ分析(Zuckermanら)では、セルフ・ハンディキャッピングの頻度が高いほど、あらゆる課題においてパフォーマンスが落ちる傾向があると報告されています。

そして、ドイツ・エアランゲン=ニュルンベルク大学の心理学者シュヴィンガー博士らの研究では、この予防線を張る行動「セルフ・ハンディキャッピング」をやめると、パフォーマンスが上がるということも報告されているのです。

このドイツの研究では、約900人の大学生を対象に、複数の時点にわたってセルフ・ハンディキャッピング傾向と学業成績を追跡しました。その結果、セルフ・ハンディキャッピング傾向が時間とともに減少した学生ほど成績も向上しているという相関が確認されたのです。

ここで重要なのは、「セルフ・ハンディキャッピング」という行動が、無意識の“手抜き”だという点です。

たとえば、締切や試験前は、なぜか部屋の掃除が捗るという人は多いかもしれません。こうした行動は気分転換として有効な場合もありますが、もし試験後などに「部屋の掃除しちゃって全然勉強できなかった(だから今回は成績悪くても仕方ない)」という考え方をしてしまう場合、それはセルフ・ハンディキャッピング行動の可能性があるのです。

これは「本気で努力して失敗する恐怖」から逃れるために、本気を出さない状況をあえて(無意識に)作り出してしまう心のクセなのです。

シュヴィンガー博士らの研究が明らかにしたのは、そうした心のクセを少しずつ減らしていくと、実際に成績が上がっていくというポジティブな変化の可能性でした。

では、どうすれば私たちはこの「言い訳癖」から抜け出せるのでしょうか?

鍵となるのは、「自分の知能や能力は変えられる」と信じる力です。

実験では、「知能は努力によって伸ばせる」と教えられた学生たちは、挑戦を恐れず、自分に有利な条件を選んで前向きに課題に取り組みました。一方で、「知能は固定されたもの」と教えられた学生は、失敗を恐れるあまり、自分で不利な条件を選び、本気を出さない選択をしがちだったのです。

つまり、「変われる」と信じることが、変わるための第一歩になるのです。

このような“成長マインドセット”は、次のような方法で育てることができるとされています。

-

小さな努力を習慣化する

-

上手く行ったことを記録し、後で振り返る

-

「失敗=能力不足」という認知を、「失敗=学習のチャンス」に変える

-

本気で取り組んだ結果に対して、自分自身をきちんと褒める

こうした積み重ねが、「自分はもう能力の限界」という考えから、「本気を出せば伸びる」という希望に変えていくのです。

誰しも、自分の限界を決めつけたくなる瞬間があります。でも本当の限界とは、能力そのものではなく、「もう無理だ」と信じてしまう心の中にあるのかもしれません。

言い訳を捨てて、本気を出してみませんか? そのとき初めて、あなたの“本当の力”が動き出すのです。

元論文

Promoting a growth mindset decreases behavioral self-handicapping among students who are on the fixed side of the mindset continuum

https://doi.org/10.1038/s41598-022-11547-4

Self-Handicapping Among University Students: The Role of Procrastination, Test Anxiety, Self-Esteem, and Self-Compassion

https://doi.org/10.1177/0033294118825099

Academic self-handicapping and achievement: A meta-analysis.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0035832

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部