「このソシャゲ、ドーパミンがドパドパ出てやめられない」

夢中になるものや、自分を興奮させるものを見つけたとき、そんな表現をする人は多いでしょう。

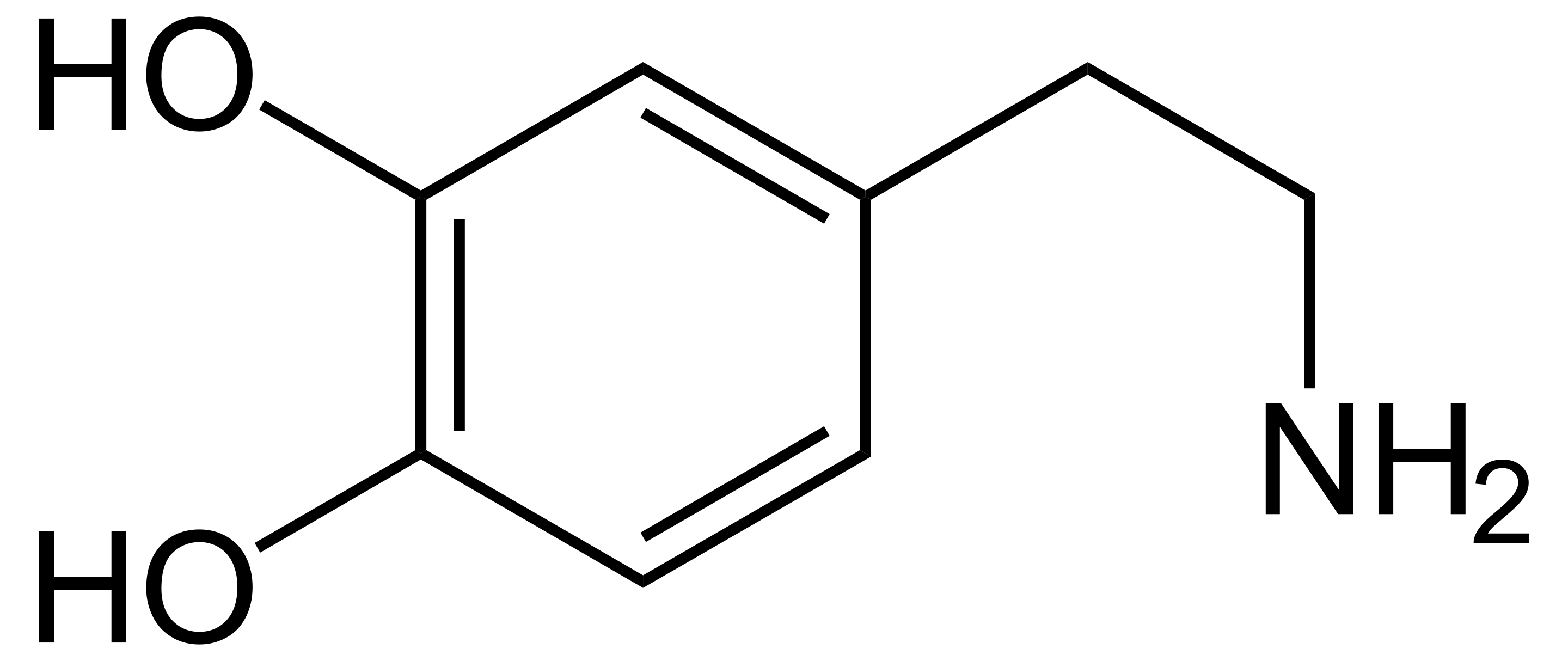

ドーパミンは、やる気や快感をつかさどる報酬としての神経伝達物質として広く知れ渡っており、「うれしいことが起こると予測されたとき」にその期待に応じて大量に放出される、というのがこれまでの一般的なイメージでした。

けれど、私たちの脳はそんなに単純ではないかもしれません。

アメリカ・コロラド大学医学部アンシュッツ・メディカルキャンパス(University of Colorado School of Medicine, Anschutz Medical Campus)の研究チームは、これまで動物実験で確立されていた“ドーパミン=報酬予測誤差”という定説に対して、人間の脳では異なるメカニズムが働いている可能性を示しました。

彼らの報告によると、ドーパミンはこれまでイメージされていたような報酬の大きさによって大雑把に脳全体へ放出されるようなものではなく、非常に短時間にピンポイントでターゲットを絞って放出されるバーストだったというのです。しかもそのパターンは状況によって変化しているといいます。

この発見は何を意味するのでしょうか?

この研究の詳細は、2025年7月10日付で科学雑誌『Science』に掲載されています

目次

- ドーパミンの謎に、人間の脳で迫る

- ドーパミンはピンポイントなバーストだった

ドーパミンの謎に、人間の脳で迫る

ソシャゲのガチャでSSRが出た瞬間に強い快感を覚えるのは、このとき脳の中で「ドーパミン」という物質が放出されるためです。

ドーパミンは、これまで「報酬に反応する快感の物質」や「やる気を高めるスイッチ」として語られてきました。私たちが何かうれしい出来事を経験したり、「きっとうまくいくぞ」と期待したりする瞬間に、ドーパミンが放出されることで、その行動が“報われた”と脳が感じる、というわけです。

このような考え方は、「報酬予測誤差(reward prediction error, RPE)」という理論に基づいています。この理論では、「報酬を予想した量」と「実際に得られた報酬の量」の差がドーパミンの反応を引き起こすとされてきました。

予想より良ければドーパミンが出て、悪ければ出ない、あるいは減る。言い換えれば、ドーパミンは“得した”か“損した”かのシグナルのようなものだと考えられていたのです。

この理論は長い間、サルやネズミなどの動物実験によって支持されてきました。たとえば、レバーを押すとエサが出る装置を使い、報酬の出現確率を変えることで、ドーパミンの出方を観察するという研究が多く行われてきました。

しかし、ひとつ大きな疑問が残っていました。それは「人間の脳でも本当に同じことが起こっているのか?」ということです。

ドーパミンは脳の奥深く、線条体(striatum)と呼ばれる領域などで働いています。この部分の活動をリアルタイムで観測するのは非常に難しく、動物ではできても、人間では直接的な証拠がなかなか得られなかったのです。

そんな中、アメリカ・コロラド大学医学部アンシュッツ校(University of Colorado School of Medicine, Anschutz Medical Campus)の研究チームは、ある方法を使ってこの壁を乗り越えました。

それは、脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation, DBS)という治療を受けている患者さんたちの協力です。この治療は、パーキンソン病や重度のうつ症状を軽減するため、電極を脳に埋め込み、電気刺激を与えるというもので、すでに多くの臨床で使われています。

研究チームは、この手術を受ける患者の同意を得て、実際に脳内のドーパミン濃度を非常に高い時間精度で計測できるセンサーを脳内に設置しました。こうすることで、人間の脳の中で、どのタイミングで、どの場所に、どれくらいのドーパミンが放出されているのかを、ミリ秒単位で観測することが可能になったのです。

実験に参加した患者たちは、モニター画面に表示される2つの選択肢のうち1つを選ぶという「選択課題」に取り組みました。選んだ選択肢によって報酬(コイン)が得られるかどうかが変わる仕組みになっており、報酬の出現確率は一定ではなく、プレイヤーにとって「どっちを選べば得か?」を試行錯誤しながら選ぶ必要がありました。

このような状況で、人は「今は運がいいか悪いか」「どっちの選択肢が当たりやすいか」といった“流れ”や“直感”を頼りに意思決定をするようになります。

研究チームは、こうした意思決定の過程で、脳内のドーパミンがどのように動いているのかを、時間と空間の両面から詳細に分析し、人間の脳におけるドーパミンの働きが、これまで考えられていたよりもはるかに複雑で、状況に応じて繊細に変化している可能性を発見したのです。

ドーパミンはピンポイントなバーストだった

では、研究チームは何を見つけたのでしょうか?

まず明らかになったのは、ドーパミンの放出がこれまで想像されていたものとはまったく違っていたということです。

これまでドーパミンは「報酬が得られたときに脳全体に広がる快感の信号」のように捉えられてきました。ところが今回の研究で観測されたのは、それとは正反対の現象でした。ドーパミンは、ごく短い時間に、脳内の特定の場所にだけ、ピンポイントで放出されていたのです。

研究者たちはこれを「バースト(burst)」と呼んでいます。まるで“狙い撃ちするように”必要な神経細胞にだけ信号を送り、しかもそれをほんの一瞬でやってのけているのです。

さらに興味深いのは、この放出のタイミングや場所が、そのときの状況に応じて変化していたという点です。

たとえば、被験者が「ここ最近ずっと報酬が出ていなかった」ような状況で報酬を得たときと、すでに報酬が続いている“運の良い流れ”の中で同じ報酬を得たときでは、ドーパミンが放出された場所やタイミングが異なっていたのです。

つまり、ドーパミンは「今の報酬がどれくらい“うれしい”か」だけでなく、その報酬が“どういう流れの中で起きたのか”を踏まえて反応しているように見えるのです。

これは従来の報酬予測誤差理論では説明できません。

従来理論では、報酬の予想と実際の差分だけがドーパミンの出方を決めるはずです。けれど今回の研究では、同じ予測、同じ報酬でも、「その前に何があったか」という文脈によって、ドーパミンの放出パターンが変わっていたのです。

このことは、ドーパミンが単なる「ごほうびの強さ」を伝える信号ではなく、「今の状況をどう評価すべきか」という判断の一部を担っている可能性を示しています。

人間が「最近ツイてないから、この一勝は大きい」と感じたり、「今の結果は、まあ当然だ」と思ったりするような評価の違いには、状況に応じたドーパミン放出のパターンが関係している可能性があるのです。

こうした反応が可能になる背景には、ドーパミンの放出が「いつ・どこに・どれだけ」ではなく、「どの細胞に・どんな順序で・どのタイミングで」届くかという精密な制御構造があることが示されました。

この発見は、ドーパミンの働きを再定義するだけでなく、さまざまな分野に波及する可能性を秘めています。

たとえば、パーキンソン病やうつ病など、ドーパミンの異常が関係しているとされる病気では、これまで“ドーパミンが足りないかどうか”といった量的な議論が主流でした。しかし今後は、「いつ、どこに、どんな風に放出されているか」という質的な視点が加わることで、治療の方法や考え方そのものが変わるかもしれません。

また、ドーパミンは人工知能(AI)の分野、特に強化学習と呼ばれる仕組みでもお手本とされてきました。この分野でも、単純な“予測と結果の差”ではなく、“文脈や状況の流れ”をどう学習するかという方向に、今後のモデルは進化していく可能性があります。

今回の研究は、まだ始まりにすぎません。実験はごく限られた人数の患者の協力によって行われたものであり、今後さらに多様な場面や自然な行動の中でドーパミンの反応を見る必要があります。

それでもこの発見は、私たちの脳が持つ「柔らかく、空気を読むような判断力」が、いかに精密な仕組みによって支えられているかを垣間見せてくれました。

「ドーパミン=やる気のスイッチ」──そんなイメージにとどまらない、もっと複雑で繊細な脳の世界が、いま明らかになろうとしています。

参考文献

Brain breakthrough: Dopamine doesn’t work at all like we thought it did

https://newatlas.com/mental-health/dopamine-precision-neuroscience/

元論文

Discrete spatiotemporal encoding of striatal dopamine transmission

https://doi.org/10.1126/science.adp9833

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部