- ChatGPTの商用利用自体は可能だが、生成物の著作権が自動的に利用者に帰属するわけではないため注意が必要

- ジブリ風画像や特定作家の文体模倣などは著作権侵害と見なされるリスクがあるため、業務利用時はルール整備が重要

- 学習データやプロンプトにも著作権が絡む可能性があり、トラブル回避には利用規約や法的見解の正しい理解が不可欠

ChatGPTで作成した文章や画像を業務に活用したいと考える方が増える一方で、「このまま使って著作権的に大丈夫?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実際、AIによるコンテンツ生成をめぐっては、著作権侵害のリスクや法律上のグレーゾーンが長らく議論されてきました。

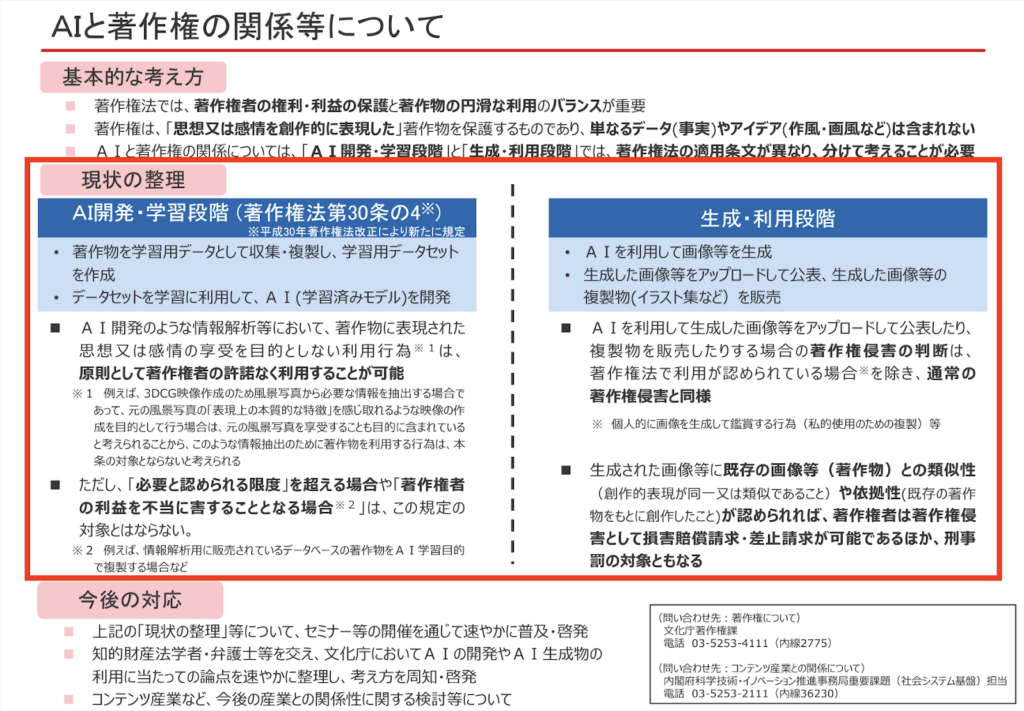

そうした中、文化庁は2024年6月、「AIと著作権」というテーマで公式セミナーを開催し、国としての基本的な見解を示しています。

本記事では、文化庁の見解やOpenAIの利用規約をもとに、ChatGPTと著作権の関係について商用利用・画像生成・文章制作などの具体的ケースごとにわかりやすく解説します。最後までお読みいただくと、ChatGPTの著作権的に問題のない使い方が明確になるはずです。

ChatGPTにおける著作権問題とは

ChatGPTは商用利用も可能ですが、使い方によっては他人の著作権を侵害してしまうリスクがあります。

例えば、ジブリ風の画像や特定作家の文体に似た小説など、既存の著作物に酷似したコンテンツを生成・公開することで、知らないうちに法律違反になる可能性があるのです。

このようなリスクが生まれる背景には、ChatGPTのようなAIが、過去の著作物を含む大量のデータを学習しているという事情があります。

一見オリジナルに見える出力でも、元ネタに近すぎると著作権侵害と判断されかねません。

本セクションでは、ChatGPTの商用利用に関する基本的なルールや、生成物の取り扱い方、利用者として注意すべき著作権のポイントを整理して解説します。

ChatGPTは商用利用しても問題ない

結論、ChatGPTは商用利用も可能です。

OpenAIが提供するChatGPTは、無料プラン・有料プランを問わず、利用規約に違反しない範囲であれば業務や収益目的に使うことが認められています。

例えば、生成した文章をブログ記事やSNS投稿に使ったり、社内業務の効率化に活用することも問題ありません。企業によっては、すでに顧客対応やコード生成などにChatGPTを積極的に導入しています。

ただし、「使ってもいい」ことと「安全に使える」ことは別問題です。

ChatGPTは膨大な学習データから文章や画像を生成するため、著作権のある作品に似た内容が出力されることがあります。

このような出力をそのまま使うと、他者の権利を侵害してしまう可能性があるため注意が必要です。

ChatGPT利用規約と著作権の基本的な関係

ChatGPTの商用利用が可能である根拠は、OpenAIの利用規約に明記されています。

公式の利用規約には、ChatGPT(およびAPIを含むOpenAIサービス)で生成されたコンテンツは、ユーザーが自由に使用・再利用・販売してよいと記載されていました。

本コンテンツの所有権限 お客様とOpenAIの間において、適用法令で認められる範囲で、お客様は、(a)インプットの所有権限は保持し、(b)アウトプットについての権利を有するものとします。当社はアウトプットに関する権利、権原、及び利益がある場合、これらすべての権限をお客様に譲渡します。

引用:利用規約

つまり、利用規約上は「生成物を商用に使ってよい」「OpenAIが権利を主張することはない」という立場です。

ただし重要なのは、「第三者の権利を侵害していない限り」という前提がある点です。

仮にChatGPTが生成したコンテンツが、著名なキャラクターや作家の作品に酷似していた場合、それをそのまま使えばユーザー側に著作権侵害の責任が生じる可能性があります。

実際、文化庁が開催した「AIと著作権」というセミナーのなかでも、以下のように「既存の著作物との類似性が認められれば、著作権侵害の対象となる」と記載されていました。

このため、利用規約を守っていても、出力結果に既存作品との類似がないかどうかを確認する姿勢が不可欠です。

ChatGPTで生成したコンテンツに著作権が発生するのか

ChatGPTが生成した文章や画像などに、著作権が発生するかどうかは、実ははっきりしていません。

日本の著作権法では、著作権が認められるためには「人間による創作であること」が必要とされています。つまり、AIが自動的に作っただけのコンテンツには、原則として著作権は発生しないというのが現在の法的な立場です。

文化庁も2024年の著作権セミナーにおいて、次のように見解を示しています。

AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。

これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。

人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。

「人間の創作的関与が認められない限り、AIが自動生成したものに著作権は認められない」

引用:文化庁「AIと著作権」

つまり、AI生成物に著作権が認められるかどうかは、「人がどこまで創作に関わったか」が重要な判断基準となります。

ChatGPTを利用して著作権侵害のリスクが発生するケース

ChatGPTを利用して著作権侵害のリスクが発生するのは、以下のようなケースです。

- 著作権のある情報を入力して生成した文章や画像を公開する

- 既存の著作物に似ている文章や画像を公開する

- 他者のプロンプトをそのまま流用する

どのケースでも、最終的に生成されたコンテンツが著作物に似ていると、著作権侵害のリスクが発生します。ChatGPTが生成した文章や画像をそのまま商用利用するのは危険なため、人間の目でチェックしてから公開しましょう。

以下では、それぞれのリスクについて詳しく紹介していきます。

著作権のある情報を入力して生成した文章や画像を公開する

ChatGPTに他人の著作物(小説・記事・画像・音楽など)を入力し、それをもとに生成された文章や画像をそのまま公開・共有することは、著作権侵害にあたる可能性があります。

例えば、以下のようなケースです。

- 有名な小説の一節をプロンプトに貼り付け、「この文体で続きを書いて」と指示する

- 著作権のあるイラストや写真のURLを入力し、「この絵をもとにイメージ画像を生成して」と依頼する

- 歌詞やキャラクターのセリフを入力し、それをベースに類似の文章を生成する

これらの入力行為自体はユーザーの自由に見えるかもしれません。しかし、生成されたコンテンツが元の著作物に似ていれば、それを公開・商用利用した時点で著作権侵害が成立する可能性があります。

特に生成結果を自社ブログやSNSで発信したり、商品素材として使う場合には注意が必要です。

既存の著作物に似ている文章や画像を公開する

ChatGPTが生成したコンテンツの中には、知らず知らずのうちに既存の著作物と酷似しているものが含まれている場合があります。これは、ChatGPTが著作物を含む膨大なデータを学習しているためです。

例えば次のようなケースでは、著作権侵害と見なされるリスクがあります。

- 人気作家の文体を模倣した小説風の文章を生成したところ、構成やフレーズが酷似していた

- 実在するイラスト・アイコンに構図や色使いが似た画像を生成した

- 有名な論文の一部に極めて近い文章が出力された

こうした生成物は、一見オリジナルに見えても、元ネタの著作物と「表現上の類似性」が高ければ、著作権侵害と判断されることがあります。

しかも、著作権侵害は「知らなかった」では免責されません。意図せず似てしまった場合でも、損害賠償請求や削除要請などのリスクは残ります。

他者のプロンプトをそのまま流用する

ChatGPTの活用が広がる中で、「優れたプロンプト(指示文)」を共有・販売する動きも増えています。しかし、他人が作成したプロンプトを無断でコピー・再利用する行為には、著作権侵害のリスクがあることに注意が必要です。

プロンプトの多くは単なる命令文に見えますが、中には創造性が認められ、著作物として著作権の保護対象となる場合もあります。

特に以下のようなものは要注意です。

- 他人の書いた長文プロンプトを丸ごとコピーして使用する

- 販売されているプロンプトを許可なく転用する

- 特定のフレーズや構成を独自性のある形で使っているプロンプト

こうしたプロンプトを無断で使用した上で、生成物を公開・商用利用すれば、プロンプトの制作者から著作権侵害を指摘される可能性があります。

なお、ChatGPTのおすすめプロンプトについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ChatGPTで著作権侵害の訴訟に発展した事例

ChatGPTで著作権侵害に発展した事例は、おもに以下の2種類です。

- ネットメディア記事の事例

- 小説を学習に使用した事例

どちらもChatGPTのトレーニングに著作物が使われたとして、OpenAIが訴えられた事例です。現状、ChatGPTの利用者が著作権侵害に問われる事例は見当たりませんでした。

以下では、それぞれの事例について詳しく紹介していきます。

ネットメディア記事の事例

ChatGPTを運営しているOpenAIは、同モデルのトレーニングに著作物であるネット記事を使用しているとして、複数のメディアから著作権侵害で訴えられています。

その中でも、独立系ネットメディアのAlternetとRaw StoryがDMCAに焦点を当てて訴訟を起こしたことが話題となりました。※1

AlternetとRaw Storyの訴えは、所有する数千の記事がスクレイピングされ、著者名や作品名、利用条件といった「著作権管理情報(CMI)」が不正に削除されたとして、著作権侵害1件あたり最低2,500ドル(約38万円)の損害賠償を請求するというものです。

一方、OpenAI側は「ChatGPTが原告の著作物で訓練された証拠も、そうした訓練が原告に損害を与えた証拠も示されていない」として、原告には当事者適格がないと反論しました。

結果的には、OpenAI側の主張が認められ、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所は著作権侵害の訴えを棄却しています。

小説を学習に使用した事例

大人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の原作小説を手がけたことで知られている米作家のジョージ・R・R・マーティン氏ら複数の作家は、OpenAIを著作権侵害で訴えています。※2

内容は、ChatGPTの訓練に自分たちの著作物が使用されたというものです。

一方、OpenAI側は、作家の権利を尊重していると説明し、「作家らもAI技術から利益を得るべきだ」との考えを示しています。

小説に限らず、ChatGPTのトレーニングに著作物が使用されているという訴えは多いため、裁判の動向に目が離せません。

なお生成AIのリスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ChatGPTを利用する際に著作権を侵害しないための対策

ChatGPTで生成したコンテンツは商用利用可能ですが、著作権侵害を起こさないために細心の注意や対策を打つことが重要です。

そこで、以下で著作権侵害をしないための対策方法を3つ紹介します。気づかないうちに著作権侵害を起こしていた、なんてことにならないように、ぜひ参考にしてください。

業務でChatGPTを利用する際ルールを決める

業務でChatGPTを利用する際は、明確なルールを決めましょう。

ChatGPTを利用する際のルールや禁止事項を決めておかないと、知らぬ間に著作権侵害を起こす可能性があるからです。例をあげると、生成AIによって生成されたコンテンツを公開する前に行うチェック項目を設けるなどです。

このようなルールや禁止事項を決めることで、著作権侵害のリスクを低減させることが可能になります。

コピペチェックツールを使用する

ChatGPTなどのAIによって生成されたコンテンツであっても、著作権保護された文章を取り込む可能性があります。

ChatGPTで作成したテキストが、既存のWebコンテンツと重複または類似していないか、コピーコンテンツチェックツールを使用して検証することが必要です。

定期的に利用規約を確認する

現状では、ChatGPTによって生成されたテキストやコンテンツは商用での使用が可能です。ただし、規約がいつ変わるかは不明なので、OpenAIの利用規約やポリシーを定期的にチェックすることが重要です。

さらに、状況に応じて専門家のアドバイスを求めて、適切な対応を取ることが必要になります。

なお、ChatGPTを導入するときの注意点とその対策について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTの著作権侵害についてよくある質問

最後に、ChatGPTの著作権に関してよくある質問を掲載しておきます。

ChatGPTの著作権には注意しよう

ChatGPTは商用利用が可能ですが、使い方によっては著作権侵害につながるリスクがあります。

特に、他人の著作物を入力に使ったり、生成物が既存作品と酷似している場合には注意が必要です。著作権侵害は「知らなかった」では済まされないため、利用前にチェック体制を整えることが大切です。安全に活用するためにも、著作権の基本ルールを理解したうえで慎重に使いましょう。

生成系AIの業務活用なら!

・生成系AIを活用したPoC開発

・生成系AIのコンサルティング

・システム間API連携

最後に

いかがでしたでしょうか?

著作権リスクを回避しながら生成AIを業務に活用するには、法的観点を踏まえた設計と運用ルールの整備が欠かせません。安全性と実効性を両立させた導入戦略で、AI活用の可能性を最大限に引き出しましょう。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。