WEELメディア事業部リサーチャーのいつきです。

「生成AIを導入したいが、費用がどの程度かかるのか分からない」といった悩みをお持ちの方は多いと思います。

業務効率化やコスト削減、ナレッジ共有など、生成AIはさまざまなビジネス価値を生み出す一方で、「初期費用が高い」「導入後にROIを出せるのか不安」といった声も少なくありません。

そこで本記事では、生成AIの社内導入にかかる費用相場と内訳を明確に解説し、費用対効果(ROI)の考え方やコストを抑える導入方法を詳しく紹介します。

導入を検討中の企業が「結局いくらかかるのか?」「何に費用がかかるのか?」「どうすれば費用を抑えられるのか?」を理解でき、現実的な導入ビジョンを描ける内容になっています。

ぜひ最後までご覧ください。

生成AIの導入費用一覧

生成AIを社内に導入する際の費用相場は、一般的に100万円〜3,000万円超がかかります。

導入規模や目的、開発範囲によって大きく異なりますが、業務に特化した独自システムやPoC(実証実験)を含む場合は高額になりがちです。

一方で、既存のSaaS型生成AIツールを活用する場合には、月額数万円〜という比較的安価な導入も可能です。まずは、自社がどのレベルの導入を目指すのかを明確にし、それに応じた費用感を把握しましょう。

ここでは、生成AI導入の費用を以下の4つの観点から整理して紹介します。

- 工程別の導入費用(PoC〜運用までの各フェーズ)

- AIの種類別の費用(チャットボット、テキスト生成など)

- 導入費用の内訳(開発・人件費・教育・運用コストなど)

- 弊社に依頼する場合の導入費用相場

それぞれの項目を確認しながら、自社にとって現実的な導入プランの見通しを立ててみてください。

工程別の導入費用|生成AI開発の流れ

| 工程 | 内容と料金 |

|---|---|

| 1.構想 | ヒアリング:0円 コンサルティング:約40万円〜200万円 |

| 2.PoC検証 | PoC作成:約100万円〜数百万円 |

| 3.実装 | 本開発:月額80万円〜250万円×人月 |

| 4.運用 | 運用費:月額60万円〜200万円前後×人月 |

生成AIを導入する工程は、上記のとおり4つの工程に分かれています。まずは、現状の課題や生成AIでどのような問題を解決するのかといった構想を練るところから始まるのが一般的です。

ヒアリングだけであれば無料で実施している企業が多いものの、企画の立案や計画の策定といったコンサルティングになると、費用が発生するので覚えておきましょう。

次に行われるのがPoC検証です。PoC検証では仮のAIモデルを作成し、構想段階で考えたAIモデルが技術的に実現できるか、検証して確認します。開発するAIモデルの規模やタイプによって費用が大きく異なるので、事前に確認しておきましょう。

なお、実装や運用の段階に入ると、生成AIの運用費として月額の固定費用が発生します。基本的には人件費ベースで算出されるため、生成AI導入時に派遣される人数が多ければ多いほど人件費のコストが高くなる仕組みとなっています。

AIの種類別の導入費用

| AI種類 | 内容と料金 |

|---|---|

| AIチャットボット | 初期契約費用:5万円〜10万円 運用費用:月額10万円~100万円 |

| 画像認識・外観検査 | 1,000万円~2,000万円 |

| 需要予測 | 300万円〜600万円 |

| 音声認識 | 100万円〜1,000万円 |

上記表のとおり、4種類の生成AIのなかではAIチャットボットが最も安い傾向にあります。理由は、ChatGPTなどの既存のAIモデルと連携させるだけで済めば、新しくAIモデルを開発する必要がないためです。

一方、外観検査システムなどに搭載される画像認識AIは、大規模な倉庫などに実装されるケースが多いため、規模によっては2,000万円ほどの費用がかかることも珍しくありません。

需要予測や音声認識AIについても、導入規模や学習する情報量などに応じて金額が変動します。

生成AIの導入費用内訳

| AI種類 | 内容と料金 |

|---|---|

| 人件費 | コンサルティング:40万円〜80万円 PoC(モックアップ開発):200万円〜 AIモデルの本開発:月額50万円〜600万円 |

| アノテーション(データの収集と加工) | 画像のセグメンテーション:約100円〜 動画の短形:約10円〜 テキスト:約30円〜(140文字程度) ドキュメント:約0.4円〜2円 音声の文字起こし:約250円/分 |

| ソフトウェア・ハードウェア | システム開発費用の5〜15% |

生成AIの導入費用のなかで、最も多くの割合を占めるのが人件費です。とくに、AIモデルの開発や運用段階では多くの担当者が必要になるため、人件費のコストもその分かかります。

一方、質の高いデータを集めるために行うアノテーションは、集めるデータの種類によって金額が異なる点に注意してください。それぞれ個数や時間などの単位ごとに費用が発生します。

ソフトウェア・ハードウェアは、それぞれデータの保持やバックアップなどの管理費、トラブルやバグへの対応費用が必要です。開発するAIによって費用は大きく異なるものの、システム開発費用の5〜15%が費用相場と言われています。

なお、生成AIを導入する流れについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

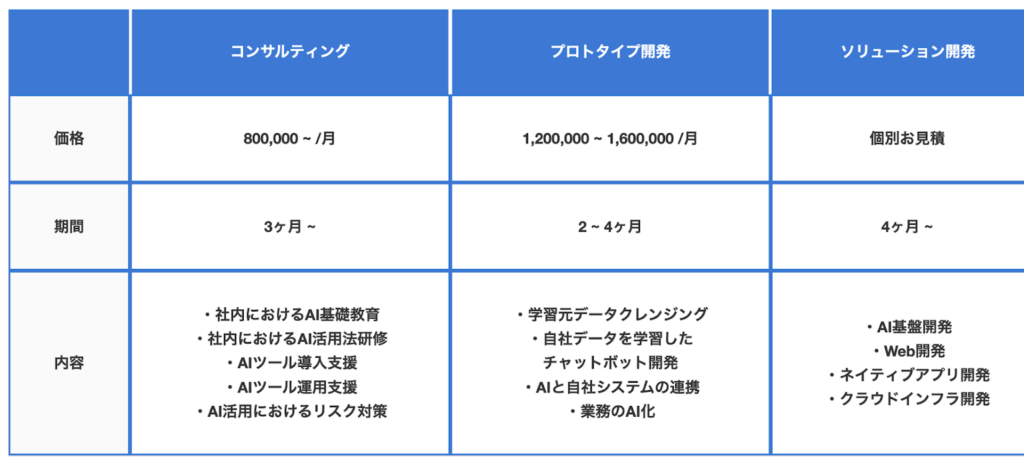

弊社に依頼する場合の導入費用相場

ここでは、弊社の生成AIツールの開発を例にとって、費用相場を解説します。弊社が請け負っている、生成AIの開発は大まかに以下の2プランに分けられます。

- 社内用のAIツールに向く小規模な「プロトタイプ開発」

- 社外用のAIツールに向く大規模な「ソリューション開発」

まずは比較的低価格・短期間で達成できるプロトタイプ開発から、費用相場と内容をみていきましょう。

1.プロトタイプの開発費用相場

「プロトタイプ開発」は既存の生成AIと自社データを利用する小規模な開発プラン。ゼロからAIを作るわけではないため、下記のとおり低価格・短期間で完了します。

- 費用:1,200,000〜1,600,000/月

- 期間:2〜4ヶ月

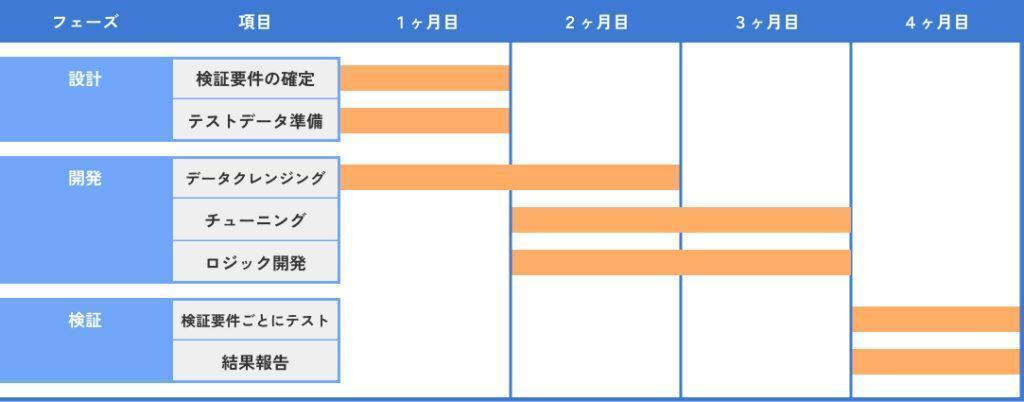

スケジュール例は以下のようになります。

このように短期間で完結するプロトタイプ開発の工程は、以下の3つのように番号順に進行していきます。

- データクレンジング:生成AIが理解できるように、自社データを整理する

- チューニング:自社データを生成AIに学習させる

- ロジック開発:生成AIと自社システムを連携させる

以上の費用・期間・工程で達成できるのは「チャットボット」や「自動化ツール」など、社内業務を代行してくれるAIツールの検証開発(本番環境で使う場合は別途インフラ構築の費用が掛かります)

2.ソリューション(AIアプリ)の開発費用相場

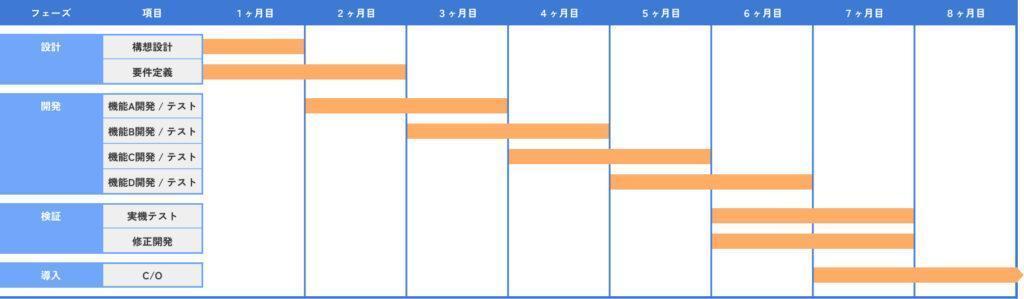

「ソリューション開発」は生成AIの基盤からWeb、クラウドインフラ、GUI(グラフィカルユーザインタフェース)まで全てを特注する大規模な開発プランです。

ソリューション開発の費用と期間は下記のとおり、開発期間に応じて変動します。プロトタイプ開発と比べて開発期間が長いことが特徴です。

- 費用:個別お見積

- 期間:4ヶ月〜

開発のスケジュール例はこちらをご覧ください。

設計と検証はウォーターフォール方式で行い、各機能の開発はアジャイル方式で行うハイブリッド方式を採用しております。

以上の費用・期間・工程を経ることで、「Webアプリ」や「ネイティブアプリ」などのAIアプリ開発が可能です。顧客に提供できるクオリティの、「生成AI搭載型のプロダクト」が完成します。

なお、生成AIの開発手順について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

導入費用に影響する5つの要素

生成AIの導入費用は、単に「使うツールの価格」で決まるものではありません。実際には、AIの種類や導入範囲、社内体制など、以下のような要素がコストに大きく影響します。

- AIモデルの種類・規模

- データ準備の難易度

- 機能の複雑さ・連携範囲

- セキュリティ/コンプライアンス要件

- 社内体制・開発スピード

ここでは、生成AIの導入費用を左右する代表的な5つの要素について詳しく解説します。

これらのポイントを理解することで、見積もり段階でのギャップや想定外のコストを防げるので、ぜひ参考にしてみてください。

AIモデルの種類・規模

利用する生成AIモデルの種類や規模によって、導入費用は大きく変動します。

軽量なチャットボットやテンプレート型ツールであれば安価に導入できますが、大規模言語モデル(LLM)を使った業務特化型のシステム開発には多額のコストが必要です。

また、API連携で済むか、オンプレミス環境に構築するかによっても必要な工数が変わります。用途と精度のバランスを見極めることが、コスト最適化の第一歩です。

データ準備の難易度

生成AIを業務に活用するには、質の高い社内データが不可欠です。特にカスタマイズを伴う場合、学習データの収集・クレンジング・アノテーションなどに多くの時間と人手がかかります。

データ形式がバラバラだったり、社内にデータ整備のノウハウがなかったりすると、費用と工数が跳ね上がりかねません。

データ活用の設計段階から専門家を巻き込むことで、準備コストを抑えましょう。

機能の複雑さ・連携範囲

生成AIをどこまで業務システムと連携させるかによって、必要な開発工数が大きく異なります。

例えば、チャット応答にとどまらず、CRMやERPとの連携、ワークフローの自動化まで踏み込む場合は、要件定義から開発まで時間と費用がかかるので注意しましょう。

また、権限管理やログ管理などの機能追加にもコストが発生します。 「どの機能が必要か」を事前に明確にして、ムダなコストを省きましょう。

セキュリティ/コンプライアンス要件

業種や扱うデータによっては、高度なセキュリティや法令対応が求められます。特に個人情報や機密データを扱う場合は、暗号化・アクセス制御・ログ管理などの追加対応が不可欠です。

さらに、内部監査や第三者機関によるチェックをクリアするための仕組みづくりもコストに含まれます。導入前に社内のセキュリティポリシーと照らし合わせ、必要な対策を精査しておきましょう。

社内体制・開発スピード

社内のリソース状況やプロジェクトの進め方も、導入費用に直結します。例えば、担当者が兼任であれば進捗が遅れやすく、その分だけ外注費用や稼働コストが膨らむので注意しましょう。

また、開発を急ぐ場合は短納期対応のために追加費用が発生するケースもあります。社内体制とスケジュールを見直して、コストと品質のバランスを最適化しましょう。

生成AI導入の費用対効果とは?

生成AIの導入費用が高額になることはすでに解説しましたが、生成AI導入時の費用対効果についても気になるところ。せっかく高額のコストをかけても、その分を利益で取り返せなかったら意味がありません。

そこで費用対効果の考え方や算出方法をご紹介するので、生成AIを導入する際に取り入れてみてください。

費用対効果はコストとリターンから算出

費用対効果とは、かけたコストに対してどれだけのリターン(利益)を得られたかを示す指標です。そのため、費用対効果を算出するためにも、コストとリターンに該当する要素をそれぞれ深く理解しておく必要があります。

まず、生成AIの導入コストは以下の2種類です。

- 初期費用

- 運用費用

初期費用はAIモデルの開発や着手金など、生成AI導入を実施する際に最初にかかる費用です。一方、運用費用はAIモデルの保守・管理などにかかる費用で、基本人月単位で発生します。

次に、生成AI導入後のリターンを以下にまとめました。

- 直接的なリターン

- 間接的なリターン

直接的なリターンとは、生産性の向上や業務コストの削減など、すぐに会社の利益として現れる効果です。一方、間接的なリターンは、顧客満足度の改善といった、長期的にみると利益に含まれる効果のことを示しています。

コストとリターンの詳細を理解したところで、次の項目では生成AI導入における費用対効果を数値で算出する方法をご紹介します。

生成AI導入の費用対効果を算出する方法

生成AI導入における費用対効果を算出する際は、ROI(Return on Investment)の値を求めます。ROIの求め方は、以下のとおりです。

- ROI={(直接的なリターン+間接的なリターン)÷(初期費用+運用費用)}×100

具体例として、初期費用が1000万円、運用費用が月額20万円で、1年間の直接的リターンが300万円、間接的リターンが100万円の場合のROIを計算してみました。

- {(300万円+100万円)÷(1,000万円+240万円)}×100=32.2

この例では、生成AIを導入することによって、投資額の32.2%のリターンを得たことになります。この調子で利益額をキープできれば、いずれはかけた費用分の利益を取り返せることがわかりますね!

生成AIツール導入の費用対効果は高い?

結論から言えば、生成AIの費用対効果は高いケースが多く、投資に見合うリターンが十分に期待できます。

特に社内の業務プロセスに適切に実装できれば、単なる効率化にとどまらず、新しい価値の創出や競争力の強化に繋がるのが魅力です。

見込まれる成果の一例を以下にまとめました。

- コンテンツ作成や顧客対応の自動化による時間短縮

社内データを活用した迅速な意思決定の支援

製品開発やマーケティングにおけるアイデア創出

一方で、スキル不足やガバナンス体制の未整備といった課題もあり、すぐに効果が出るとは限りません。

生成AIの導入では、短期的なROIだけでなく、中長期的な成長や体制づくりも視野に入れて検討することが重要です。

生成AIの導入コストを削減する方法

生成AIの導入にかかる費用は高いため、少しでもコスト削減したいと考える企業は多いはずです。。

そこで生成AIの導入コストを削減する方法をまとめました。

- 補助金制度を活用する

- アジャイル開発でプロジェクトを区切る

- 一部の作業を自社で行う

以下でそれぞれの方法を詳しく解説していきます。

補助金制度を活用する

企業への支援策として、AI導入を対象とした補助金制度が用意されています。適用条件を満たせばまとまった金額が支給されるので、生成AIの導入コスト削減につながります。

生成AI関連で応募できる補助金制度を以下にまとめました。

| 補助金名 | 補助額(上限・補助率) | AI導入時の対象となる場面 |

|---|---|---|

| ものづくり補助金 (中小企業庁) | 上限:1,000万円補助率:1/2~2/3 | AIを活用した新製品・サービス開発生成AIによる生産性向上や自動化のシステム構築 |

| IT導入補助金 (経済産業省) | 上限:450万円補助率:1/2~4/5 | 生成AI搭載のSaaS導入(チャットボット・文書作成など)業務効率化ツールの導入・運用 |

| 事業再構築補助金 (経済産業省) | 上限:1,500万円~7,000万円(枠により異なる)補助率:1/2~2/3 | 生成AIを活用した新事業への参入既存事業からの業態転換やビジネスモデル刷新 |

| 新事業進出補助金 (中小企業庁) | 上限:2,500万円〜7,000万円補助率:1/2 | 生成AIを使ったサービスや製品の新規立ち上げ新市場・新分野への技術応用 |

| 小規模事業者持続化補助金 (中小企業庁) | 上限50万~200万円補助率:2/3 | AIを活用した簡易な業務改善(SNS連携、コンテンツ作成支援など)少額SaaSツール導入などのDX施策 |

生成AI導入に活用できる補助金は、目的や規模に応じて使い分けることが重要です。

「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」は、新規事業や大規模な開発に向いており、高額な投資を伴う導入に適しています。

一方、「IT導入補助金」は、生成AI搭載のSaaSツールなど、比較的導入しやすいITサービスに活用できます。

小規模事業者であれば、「持続化補助金」を使って手軽にAI活用を始めることも可能です。それぞれの制度には申請条件や対象経費があるため、自社の状況に合った補助金を選定しましょう。

詳しくは、以下のページで解説していますが、弊社では助成金パートナー企業のサポートも提供可能です。

アジャイル開発でプロジェクトを区切る

アジャイル開発とは、プロジェクトを小単位で区切って開発作業を進めていく手法のことです。「計画」→「設計」→「実装」→「テスト」のサイクルで開発を進めていき、不具合が起きた場合は1つ前の工程に戻って開発を再開します。

アジャイル開発では不具合が起きたときに戻る工程が少ないため、従来の開発手法のように時間やコストを大きく失う心配がありません。できる限り生成AIの導入費を削減したい方は、アジャイル開発の手法を取り入れてみてください。

一部の作業を自社で行う

一部の作業を自社で行うと、生成AIの導入費用を大きく削減できる可能性があります。とくに、以下のような単純作業は、ある程度調べれば自社でも作業可能です。

- 名寄せ:複数のデータを1つのファイルに統合

- データクレンジング:重複や空白の解消、全角半角の統一etc.

- マニュアル作成:クレンジングのルールを定める

なお、これでも費用が高いと感じる方は、専門性の高い以下の作業にもチャレンジしてみましょう。

- アノテーション:自社データに説明書きをつける

- ファインチューニング:既製の生成AIに自社データを追加で学習させる

ただし、生成AI開発で失敗すると損失を出す恐れがあるので、無理は禁物です。

なお、ファインチューニングについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

生成AIの社内導入でコスト削減に成功した企業事例5選!

生成AI導入の費用対効果を検討するためにも、実際にコストを抑えながら生成AIの導入に成功した企業事例を知りたい方は多いと思います。そこで、生成AIを導入することにより、コスト削減に成功した企業の事例をまとめました。

- NECソリューションイノベータ

- JR西日本カスタマーリレーションズ

- ソフトバンク

- キューピー株式会社

- 三井物産株式会社

それぞれ生成AIを導入した業務や実際の効果も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

NECソリューションイノベータ

NECソリューションイノベータは、ソフトウェアやシステム開発を行なっている企業です。元々、事業支援部に1日80件以上の電話が来ることで電話対応に追われていましたが、自社でAIチャットボットを開発することで問題解決に臨みました。※1

そして、AIチャットボットを電話対応に活用したところ、なんと年間約4.7億円に上るコスト削減に成功したとのことです。AIによる自動応答システムが普及したことで事業支援部への問い合わせが減り、以降は本業に集中できるようになっています。

また、AIチャットボットを自社開発したことにより、生成AIの導入にかかる費用削減にも繋がりました。

JR西日本カスタマーリレーションズ

JR西日本カスタマーリレーションズは、「JR西日本お客様センター」として月間で約7万件の電話問い合わせを受けている企業です。

サービス改善のために電話でのやり取りをすべてテキスト化していますが、要約処理自体に非常な労力がかかるほか、オペレーターの要約品質にもばらつきがあり悩んでいました。

そこで、ELYZAが開発した言語生成AIで対話ログのテキスト化を代替したところ、対応時間を18~54%削減できたとのことです。※2

なお、基盤となる大規模言語モデルには「GPT-3.5」と「GPT-4」を利用しているとのこと。問い合わせ内容によって言語モデルを使い分けることで、回答精度とコストのバランスを取っています。

ソフトバンク

ソフトバンクは、「デジタルワーカー4000プロジェクト」としてAIやRPAの活用を推進したところ、なんと約241億円のコスト削減に成功しています。※3

なお、このプロジェクトは業務をデジタル化・効率化し、働き方改革を一層推進することを目指して、3年間にわたって全社で推進したプロジェクトです。

とくに、電子押印の導入や各種事務作業におけるRPAの活用、新卒採用選考におけるAI動画面接などを実施したとのこと。合計3000以上の施策を実行し、不要な業務の廃止や複雑な業務プロセスの簡素化に成功しています。

キューピー株式会社

キューピーはデータ分析企業ブレインパッドと共同で、ダイスポテト品質検査の異常検知システムAIを開発しました。このシステムは、教師なし学習を用いて良品のダイスポテトの画像を学習し、不良品を効率的に識別します。※4

従来の目視検査に比べ、コストは1/10に削減され、精度と速度が向上しました。この技術はダイスポテトだけでなく、他の惣菜の原料検査にも応用されています。

三井物産株式会社

三井物産株式会社は、生成AIを活用した入札書解析システムを開発し、入札業務の効率化に取り組んでいます。※5

このシステムはAWS上に構築されており、Amazon Bedrockが提供する大規模言語モデルを活用しているとのことです。

従来、入札案件の書類確認には熟練者でも約40時間を要していましたが、生成AIの導入により、熟練者で約12時間、新人では約51時間の業務時間削減に成功しました。

現在は三井物産グループ内で展開が進んでおり、将来的には社外提供も計画されています。

なお、生成AIの法人利用方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

弊社の生成AIツール開発事例2つの紹介

弊社では生成AIに関する開発を行っております。代表事例として以下2つを紹介していきます。

- 自社専用のAIチャットボット開発実績

- 社内人事業務の自動化実績

ぜひ参考にしてみてください。

事例①自社専用のAIチャットボット開発実績

弊社では、自社専用のAIチャットボット開発も行っています。

AIチャットボットには専門知識を学習することができ、例えばマーケターやエンジニア、コンサルタントなど、専門家を複数登場させることも可能です。AIチャットボットを作成することで、社内の質疑にかかる工数を減らすことができ、余剰時間を産むことができます。

弊社は、透明性を重要視しており、このAIチャットボット作成手法を一般公開しています。以下の記事からご覧ください。

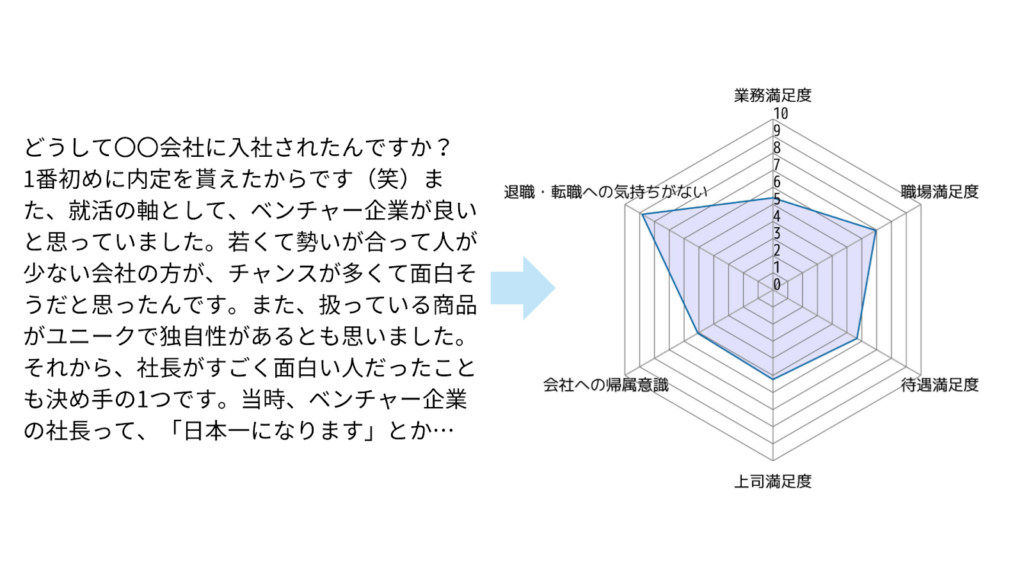

事例②社内人事業務の自動化実績

弊社では、生成AIを活用し社内人事業務を99%自動化をした実績がございます。社内人事評価にAIを導入することで、社員満足度を定量的に評価でき、社内人事を99%自動化することができます。

方法は以下の通りです。

- 社員インタビューをAIが自動で文字起こし

- 文字起こしした内容をAIに読み込ませる

- 会話内容をAIが解析し、社員満足度を定量的に評価

成果物: スコアリングした数値データ(レーダーチャート)、スコアリングに影響を与えた注目すべき会話内容(Excel)これにより、人が介在する業務は社員インタビュー時のみとなり、それ以外は全てAIが自動で対応します。

生成AIの導入で失敗しないための注意点

生成AIツールの導入開発での注意点として、以下5つがあります。

- 目的が曖昧なまま導入すると失敗リスクが高まる

- ベンダー選定では提案力・実績・セキュリティ対応も重視する

- 教育・検証・改善などの「隠れコスト」が存在する

- 自社だけで進めると失敗しやすい|専門家との連携がカギ

- 複数社からの見積りを取得する

それぞれの注意点を解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

目的が曖昧なまま導入すると失敗リスクが高まる

生成AIは話題性の高い技術ですが、「導入ありき」で進めてしまうと失敗につながる可能性があります。

特にありがちなのが、具体的な課題や活用目的を定めずにシステム開発やツール導入を始めてしまうケースです。

活用目的が不明確だと、成果につながらない機能に時間や予算を割いてしまい、結果的に「費用をかけたのに活用されない」という状況に陥りがちです。

導入前に「どの業務を、どう効率化したいのか」「何を自動化したいのか」など、社内で目的と要件を具体化しておきましょう。

ベンダー選定では提案力・実績・セキュリティ対応も重視する

生成AIの導入を外部ベンダーに依頼する場合、価格や納期だけで判断すると失敗する恐れがあります。

特に重要なのは、業務理解に基づいた提案力、類似プロジェクトの実績、そしてセキュリティ・コンプライアンス対応の確実性です。

生成AIは機密性の高い情報を扱うケースも多いため、セキュリティ要件に応じたクラウド環境やアクセス制御の整備が不可欠です。

複数のベンダーを比較し、目的に合ったパートナーを慎重に選定しましょう。

教育・検証・改善などの「隠れコスト」が存在する

生成AI導入において見落とされがちなのが、「隠れコスト」の存在です。生成AIを導入しただけで業務が劇的に改善するわけではなく、従業員向けの教育やトレーニングの時間・費用が発生します。

また、PoC(概念実証)やパイロット運用による効果検証、導入後の継続的なプロンプト改善・フィードバック体制も必要です。

初期費用やSaaS利用料だけで判断せず、運用フェーズまで見据えたトータルコストで導入計画を立てましょう。

自社だけで進めると失敗しやすい|専門家との連携がカギ

初めて生成AIを導入する場合、自社内だけで計画・開発・運用まで完結させるのはリスクが高くなります。

要件の整理や設計、セキュリティ対策など、見落としがちなポイントも多く、結果として想定と異なるシステムになってしまうケースも少なくありません。

その結果、費用や時間が無駄になるだけでなく、社内外の信頼を損なうケースもあります。

効率的かつ安全に導入を進めるためには、実績のあるベンダーや開発会社と連携し、目的や課題を共有しながら生成AIの運用を進めましょう。

複数社からの見積りを取得する

開発相場を知っていれば開発費用の目安はわかりますが、実際に見積りを取得しないことには本当に必要な費用はわかりません。必要な費用を知るためにも見積りをとるのが大切です。

しかし、1社だけでは見積りの妥当性がわからないため、2〜3社程度から見積りを取得するのがおすすめです。あらかじめ把握していた相場観とのズレを知れたり、会社ごとのサービスの違いを認識できたりなど生成AI導入に対しての理解が深まります。

複数社から見積り取得を行い、自社に適している企業がどこか検討しましょう。

FAQ

生成AIで自社業務を効率化させよう

生成AIの導入費用は、導入規模や目的に応じて100万円〜3,000万円以上と大きく変動します。導入前には、ROIの算出や補助金の活用、アジャイル開発による段階的な展開などを検討し、費用対効果の高い計画を立てることが重要です。

なお、開発会社やツールを選ぶ際はコストだけで判断せず、自社の課題やリソースに合った手法を選ぶことで、無駄のない効率的な導入が可能になります。

本記事で紹介した相場・削減策・事例を参考に、生成AI導入による業務効率化の第一歩を踏み出しましょう。

生成系AIの業務活用なら!

・生成系AIを活用したPoC開発

・生成系AIのコンサルティング

・システム間API連携

最後に

いかがだったでしょうか?

自社に合った費用感を把握し、ROIの最大化を目指す一歩を踏み出してみませんか。導入検討が現実味を帯びるはずです。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの執行役員として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。