「“絶対に分解しない”と信じられてきたナイロン製の釣り糸の一部が、海水中ではまさかの速さで分解していた」——そんな衝撃的な発見が、今、世界の研究者たちをざわつかせています。

釣り糸や漁網など、海に漂う使い捨て漁具(ゴーストギア)は、ウミガメや海鳥が絡まって命を落とす原因になるだけでなく、細かく砕けてマイクロプラスチック汚染を広げる厄介な存在でした。

しかも、これらの素材で主流となっているナイロンは、教科書的に「海ではほとんど分解しない」と考えられていたのです。

ところが今回、日本の東京大学(UTokyo)で行われた研究によって、実際の海で釣り糸をテストしたところ、なんと一部の市販されているナイロン製釣り糸が、代表的な生分解性素材であるセルロース並みにサクサクと分解していたのです。

この結果は、従来の常識を根底からひっくり返す大逆転劇といえます。

もし本当に、強度を保ちながら海洋環境で自然に還る釣り糸が広く普及すれば、これまで深刻化する一方だったゴーストギア問題に大きな歯止めがかかるかもしれません。

研究者たちは「教科書を書き換えるレベルの発見だ」と口をそろえており、早くも漁具全般への応用や、マイクロプラスチック対策への期待を語っています。

果たして、ナイロンという素材をめぐる“常識”はどう変化し、私たちの海にどんな未来が待っているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年05月19日に『第 74 回高分子学会年次大会』にて発表されました。

目次

- 消える釣り糸の衝撃! 教科書を書き換える海洋分解ナイロン

- 分解しないと思われていたナイロン釣り糸が生分解されていた

- ゴーストギア終焉への道筋

消える釣り糸の衝撃! 教科書を書き換える海洋分解ナイロン

ナイロン製の釣り糸は、長いあいだ「海では分解しない」と信じられてきました。

その理由のひとつには、高分子化学の教科書にもはっきりと「ナイロンは非生分解性である」と書かれているという歴史的経緯があります。

実際、耐久性や強度の高さを買われて釣り糸に使われてきたナイロンは、海に流出すれば「ゴーストギア(漂流漁具)」として海洋生態系に甚大な影響を及ぼし続けると考えられ、環境保護の観点でも大きな問題となっていました。

近年、ゴーストギアによる野生動物被害やマイクロプラスチック化のリスクが注目され、漁具素材の生分解性を向上させようとする研究は世界各地で進められています。

しかし、「そもそもナイロンが海で分解するはずがない」という先入観が強く、研究者たちはほかのプラスチックやバイオポリマーの探索に重点を置いていました。

そんな中で、「本当にナイロンは全く分解しないのか」と疑問を持つ人たちも少数ながら存在し、過去には断片的に「特定の条件ではナイロンが分解の兆候を示すかもしれない」という報告もありました。

しかし、現場レベルでの確証は得られず、一般的にはあまり注目を集められず、研究者コミュニティでも少数の事例として扱われてきたのです。

それでも、ナイロンは世界中の漁業やレジャー釣りで大量に使われている素材です。

もし「海洋中で生分解するナイロン」があるのなら、ゴーストギア問題の解決に向けた鍵となる可能性は大いにあります。

さらに、その事実が教科書の記述を覆すほどのインパクトを持つことは間違いありません。

そこで今回研究者たちは「実際の海洋環境で市販のナイロン釣り糸を長期間テストし、その分解の様子をフィールド実験と生分解度試験で徹底的に検証する」ことにしました。

こうして“常識を疑う”実験プロジェクトが始まり、驚きの結果へとつながっていきます。

分解しないと思われていたナイロン釣り糸が生分解されていた

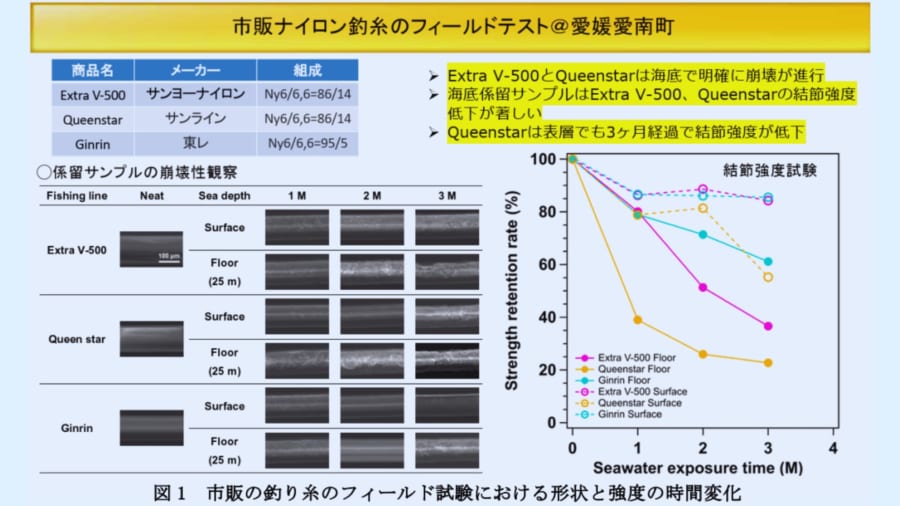

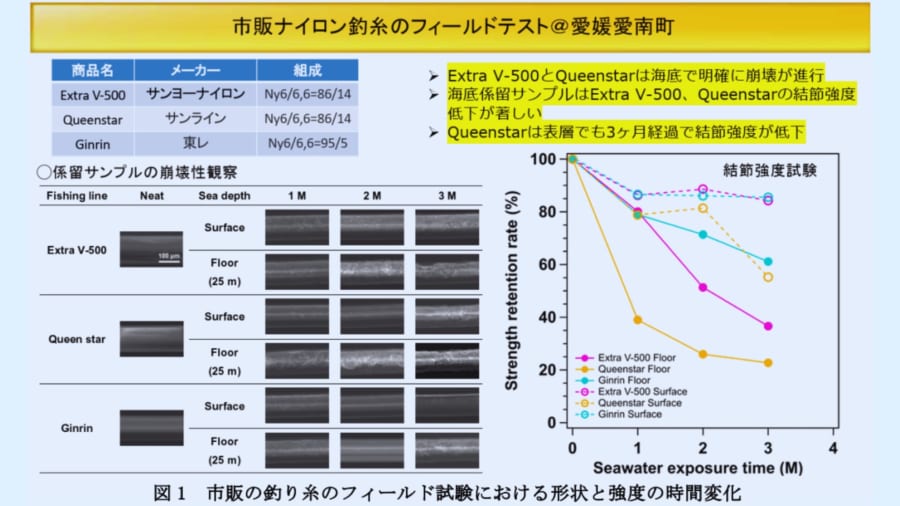

研究チームはまず、「ナイロン製の釣り糸が本当に海水中で分解するのか」を確かめるために、実際の海を利用したフィールド試験を行いました。

これは、実験室の水槽ではなく、海底や海の表層などに釣り糸を一定期間沈め、数週間から数か月おきに回収して状態を調べるという手法です。

海の中には多種多様な微生物や海洋生物が存在し、水温や潮流など自然環境もさまざまなので、実験室よりもよりリアルな分解の様子を観察できます。

回収した釣り糸を詳しく調べると、驚くことにいくつかの市販ナイロン糸だけが目に見えて表面に凹凸が生じていることがわかりました。

さらに、結び目の強度を測定してみると、実験開始時にはほとんど劣化が見られなかった糸が、数か月のあいだに大幅に弱くなっていたのです。

これは「何か(微生物など)が糸そのものを分解している」サインだと考えられます。

とはいえ、見た目が変化しているだけでは“生分解”と断定できません。

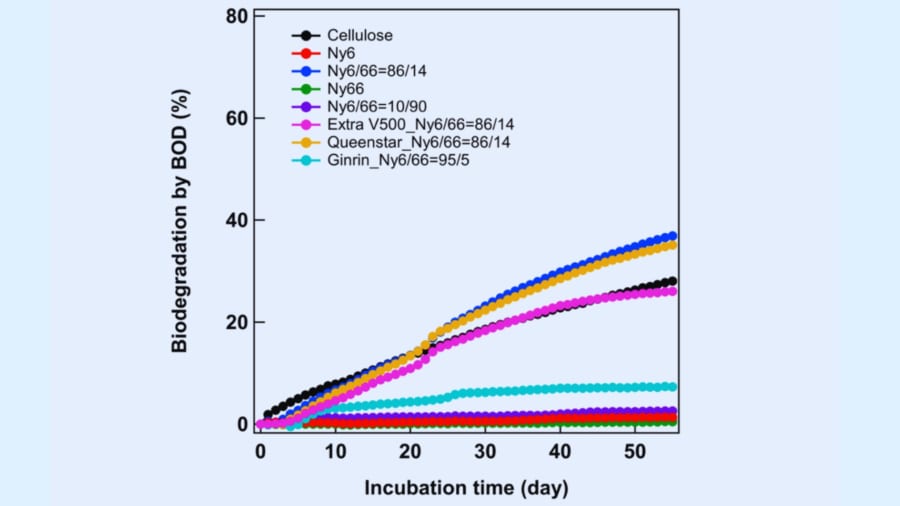

そこで行ったのが、BOD(Biochemical Oxygen Demand:生物化学的酸素要求量)試験です。

この試験では、微生物が分解に使う酸素の量を測ることで、素材がどの程度“食べられている”かをチェックします。

結果は予想を上回るものでした。

特定の配合(ナイロン6とナイロン6,6の比率)をもつ釣り糸は、代表的な生分解性素材であるセルロース(紙などの主成分)と同等レベルのBOD増加が確認されたのです。

セルロースは温暖な海域など条件が良ければ1年もあれば1kgの大部分が分解されるという研究例があるほど、よく分解される素材として知られています。

ただし海域や水温、微生物の量などに左右されるため、どこでも同じ速度というわけではありません。

そのセルロースと同等の生分解性を示す釣り糸があるという事実は、これまで「海洋では分解しない」とされてきたナイロンの常識を大きく揺るがすものでした。

研究者たちによると、当初は半信半疑だったそうですが、複数の試験データが同様の傾向を示したために確信へと変わったといいます。

こうして明らかになったのは、特定の市販ナイロン糸が、実際の海の中でも想像以上に早いスピードで分解されているという衝撃的な事実です。

これはゴーストギアとして長年海に残ると思われていた釣り糸が、条件次第では自然界に還る可能性を示すものであり、漁業プラスチック問題を解決する糸口になるかもしれません。

ゴーストギア終焉への道筋

今回の研究結果は、「ナイロン=海では分解しない」としてきた従来の通説を根本から揺るがすものでした。

教科書レベルで長年言われてきた常識に対して、「実は一部のナイロン釣り糸は海の中でも、代表的な生分解性素材であるセルロースと同等に分解されていた」という事実が示されたのです。

これは、ゴーストギア(海中や海底に捨てられた漁具)やマイクロプラスチック汚染が深刻化するなかで、大きなブレークスルーになるかもしれません。

なぜ海の中で分解されるナイロン釣り糸が存在するのか、今後さらに詳しく解明が進めば、いっそう実用化への道が開けると考えられます。

すでに研究チームは、釣り糸の配合比率や構造のちょっとした違いが、微生物による分解の進みやすさに大きく関係しているのではないかと見ています。

たとえば海中に生息するバクテリアや菌類が、ナイロンの特定部分を分解できる酵素を持っている可能性があり、今後の研究でそこが明らかになれば、漁網や釣り糸の改良を加速できると期待されています。

さらに、今回の発見は「すでに市販されている製品」にも当てはまるという点が見逃せません。

つまり、わざわざ特別な新素材を開発しなくても、一定の配合や製造法によっては、環境に優しい釣り糸が十分に普及する可能性があるのです。

これは製造コストや大量生産の面でも大きなメリットとなり得ます。

もちろん、どのブランドや製品がどれだけ分解されやすいのかは、さらなる検証が必要ですが、そうした“選択肢”が既に市場に存在するだけでも一歩前進といえます。

ナイロンが生分解される仕組みを予想

①微生物による酵素的アタック

1970年代後半に見つかった事例として、特定のバクテリアが「ナイロン分解酵素(通称:ナイロナーゼ)」をもつことが知られています。

この酵素はナイロン(とくにナイロン6に由来するモノマー)を加水分解し、より小さな分子に分解する働きを持ちます。

海洋には多種多様な微生物がおり、そのなかの一部が類似の酵素を生産している可能性があります。

②共重合体の比率による結晶性(固さ・構造)の変化

ナイロン6とナイロン6,6を混ぜ合わせた「共重合体」では、その割合によって分子鎖の並び方や結晶構造が微妙に変わります。

一般に、ナイロンは分子がきっちり並んだ「結晶領域」が大きいほど水分や酵素が入り込みにくく、分解されにくいと考えられています。

一方、今回の研究で生分解性が確認された共重合体は、結晶領域が適度に乱されていて、水や微生物の酵素がアミド結合にアプローチしやすい構造になっていた可能性があります。

③海洋環境がもたらす局所的な“酸化・加水分解”要因

海水には塩分や多様な微生物、さらにはプランクトン由来の酵素などが存在し、陸上とは違う化学的・生物学的反応が起こります。

共重合体の比率が合ったナイロン釣り糸は、海水や微生物との接触面で徐々にアミド結合が切断され、そこから内部に水や酵素が浸透しやすくなる“ほころび”が生じている可能性があります。

④表面の“攻撃”から内部へ広がる分解の進行

釣り糸の表面は凹凸が生じやすく、そこにバクテリアや菌類が付着しやすい環境が形成されます。

表面から分解が始まり、傷や穴が徐々に拡大していくことで、結果的に結び目の強度低下や見た目の劣化が進んでいくと考えられます。

(※今回の発見につながった海洋生分解性の確認や、市販製品の共重合体比率が大きなカギになっていることは明確に示されていますが、具体的に「ナイロナーゼなどの酵素」「結晶構造が乱れることによる分解促進」といった詳細なメカニズムまでは公表されていません。研究者側もプレスリリース中で「微生物や酵素の専門家が参加して生分解メカニズムを検討中」と述べており、現時点では“どの微生物がどういった酵素で分解しているのか”という部分には踏み込んでいない段階です。)

いっぽうで、今回の結果をもって「ナイロン素材なら何でも分解される」と誤解するのは危険です。

実験で分解が確認されたのは、あくまで特定の共重合体比率のナイロンだけですし、分解速度は海域の条件(温度や微生物の種類など)に大きく左右されます。

たとえば、寒冷な海や生物の少ない環境では、同じナイロンでも分解が遅れる場合もあります。

今後はさまざまな海域での実証試験や、微生物によるメカニズムの一層詳細な解明が求められるでしょう。

それでも今回の発見は、ゴーストギア問題の解決に向けた大きな一歩です。

釣り糸だけでなく、漁網やロープなどにも応用が進めば、これまで長期間残留していた漁業廃棄物が自然に還る時代が来るかもしれません。

研究者たちも「教科書を書き換えるレベルの衝撃」と評しており、私たちの海を守るための新たな武器となる可能性が大いにあるのです。

参考文献

これまで分解しないとされていた市販の釣り糸が海洋で生分解することを発見

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1267

元論文

第 74 回高分子学会年次大会

https://www.spsj.or.jp/nenkai/

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部