日本ではよく「投票率の低さ」が問題にされます。

そのため「投票に行こう」「無関心ではいけない」と言われますが、一方でこう感じたことはないでしょうか?

「アメリカって投票率高いけど、政治ダメじゃない?」

確かにアメリカは世界でも有数の高投票率国家のひとつです。

しかし格差問題は日本よりも深刻で、トランプ大統領を見ていても民意が反映されているようには見えません。

では、本当にアメリカは「投票率が高くても政治がうまくいかない」ことの実例なのでしょうか?

答えは、少し違います。

実はアメリカは、「投票率が高いのに民意が反映されない国」の典型であり、民主主義がうまく機能していない“特殊な構造”を抱えているのです。

目次

- 素朴な疑問「投票率が高い国は政治がうまくいっているのか?」

- なぜ、アメリカではこうした制度が成立してしまったのか?

- 日本ではなぜ、まだこうした制度が根付いていないのか?

素朴な疑問「投票率が高い国は政治がうまくいっているのか?」

アメリカは世界でも有数の高投票率国家のひとつです。特に大統領選では、2020年に66.8%という過去最高レベルの投票率を記録しました。これは同年の日本の衆議院選挙の投票率(約55%)よりはるかに高い数字です。

では、その結果としてアメリカの政治はより健全になったのでしょうか?

答えは、むしろ逆に見えるかもしれません。ドナルド・トランプ政権の誕生や再当選の動き、保守とリベラルの深刻な対立、格差の拡大、分断する世論。アメリカ政治はここ10年でかつてないほどの混乱と緊張を抱えるようになりました。

特にアメリカは社会保障などが市場任せになっていて、格差問題もかなり深刻な状況です。

こうしたアメリカの状況を見ると、投票率の高さというのは政治の質とはあまり関連しないように感じます。

しかし、実のところアメリカは、様々な理由から政治に民意が反映されにくい国なのです。

そのため投票率が高くてもあまり政治に影響を与えません。その最大の理由は、選挙制度と政治資金をめぐる“仕組み”にあります。

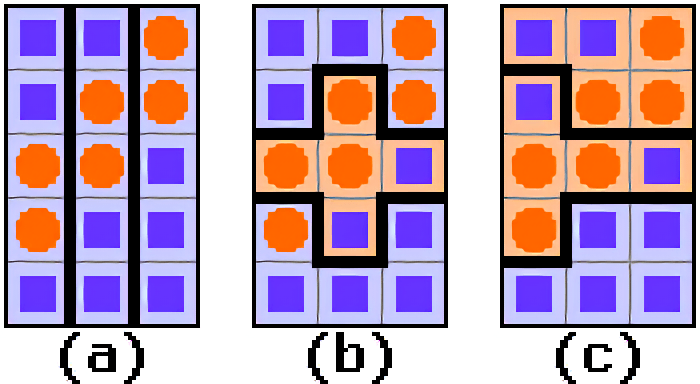

たとえば、大統領選挙で採用されている「選挙人制度」は、日本人にはなじみのない仕組みです。これは、各州に割り当てられた「選挙人」が代わりに大統領を選ぶというもので、しかも多くの州では得票数に関係なく、勝者がその州の全選挙人を獲得する“総取り方式です。

イメージとしては、47都道府県それぞれが選挙団体を持ち、東京都で51%の票を取った候補が100%の都民の意思として代表されるようなものです。これでは実際の総得票数と最終的な勝者が一致しない事態が起きて当然です。実際に2000年や2016年には、得票数で負けた候補が大統領になっています。

さらに問題を複雑にしているのが「ゲリマインダー(Gerrymander)」と呼ばれる制度です。これは政党に有利なように選挙区を恣意的に引き直すことができるもので、日本で例えるなら、自分の党を支持する市町村だけを寄せ集めて“勝てる選挙区”をつくるようなものです。

しかもこの区割りを、政権党が州単位で合法的にできてしまうという点がアメリカの構造的欠陥です。

また、アメリカでは企業や団体が政治家に巨額の資金を提供することが合法であり、制度的にも「言論の自由」として保護されています。選挙資金はPAC(政治行動委員会)やスーパーPACという仕組みを通じて動き、これによって政策の優先順位が「多くの有権者の声」ではなく、「大口献金者の意向」に沿って決まるという事態も少なくありません。

ロビイストは、こうした仕組みを通じて、「選挙資金を提供する代わりに、法案を有利に扱ってほしい」という圧力をかけます。日本にも政治献金がありますが、PACは候補者個人を支援できたり、スーパーPACは上限金額がないなど日本の場合とは異なります。

加えて、メディア環境の分断も大きな問題です。アメリカのメディアは、民主党支持層向け(CNN、MSNBCなど)と共和党支持層向け(Fox Newsなど)に完全に色分けされており、視聴者はそれぞれ「自分たちにとって心地よい情報」だけを受け取る環境に置かれています。

SNSのアルゴリズムもそれに拍車をかけています。興味関心に基づいて情報が選ばれるため、ユーザーは自分と同じ意見の人の発言ばかりを見るようになり、異なる立場を知る機会が減ります。結果として、**社会全体の“共通の現実”が崩壊し、「対話」よりも「敵意」で動く政治」**が生まれやすくなるのです。

こうした事情を考えると、アメリカは「投票率が高くても民意が反映されにくい制度」を数多く抱えた、ある意味“例外的に歪んだ民主主義”だということがわかります。

つまり、投票率が高くても政治がうまくいかないのは、「投票率が無意味だから」ではなく、「制度や環境が民意の受け皿として機能していないから」なのです。

したがって、日本のようにまだ制度が比較的中立で、メディアや選挙区割りにそこまでの党派的偏りがない国では、投票率の上昇が政治を良くする可能性があるのです。

なぜ、アメリカではこうした制度が成立してしまったのか?

1つはの要因は、アメリカが多様な利害と文化を前提とする「連邦国家」だということです。

アメリカは50の州が集まってできた「合衆国」であり、それぞれの州が独自の文化・歴史・法律を持っています。人種、宗教、経済構造も州ごとに大きく異なります。

そのため、国全体で「共通の民意」を形成することが難しく、制度的に「地域代表」や「州の自立」を優先せざるを得ない構造になりました。

大統領選における「選挙人制度」も、各州が選挙制度を管理できる仕組み(ゲリマインダーの温床)も、上院のような「人口ではなく州単位で代表を出す」制度も、一票の平等を犠牲にしてでも“州ごとのバランス”を取るために生まれた仕組みだと言えます。

これは「多様性を守る仕組み」である一方で、「多数派の民意が届きにくくなる仕組み」でもあるのです。

またアメリカでは、政治資金(たとえば企業や団体による献金や広告出稿)を「言論の一形態」として保護する憲法判断がなされてきました。

特に2010年の【シチズンズ・ユナイテッド判決】では、「企業や団体が選挙活動に無制限の資金を提供すること」を合法と認め、ロビイストや巨大資金による選挙影響力が一気に拡大しました。

これは、「政治を金で買える土壌」が制度的に守られるようになったことを意味します。

さらにアメリカでは自由主義・個人主義の伝統が強く、国がすべての人に平等なサービスを提供するより、「努力した者が報われる」構造を重視してきました。

つまり、社会保障に対する“思想的な拒否反応”があるのです。

本来、医療や教育、年金などの社会保障制度は、資本主義社会が生み出す格差や貧困の再生産を防ぐための調整装置として導入されてきたものです。言い換えれば、社会保障は資本主義の内部に設けられた「共産主義的な要素」であり、競争社会の中で最低限の平等を担保するための仕組みでもあります。

なので、ざっくり言ってしまえば社会保障を厚くすればその国の共産主義傾向は高くなり、社会保障を弱めれば共産主義傾向は低くなると言えます。

そのためアメリカでは、国家の介入を極力避けるという自由主義思想が根強く、「所得を再分配する」あるいは「政府が市民の生活に関わる」ことに対して、保守層を中心に“社会主義的だ”という警戒感が今も存在しています。特に冷戦期の記憶が強く残る世代では、「福祉国家=自由の侵害」「社会保障=ソ連型の国家統制」と結びつけて語られることすらあります。

その結果、たとえ多くの国民が福祉の拡充を望んでいても、それが「民意」として制度に反映されにくいのです。民意を受け止める制度の“回路”自体が、思想的・制度的に閉ざされてしまっている。これがアメリカ政治の深刻な矛盾であり、投票率が高くても政治が機能不全に陥る一因だと言えるでしょう。

日本ではなぜ、まだこうした制度が根付いていないのか?

今のところ、日本には「投票率が上がれば、民意が比較的まっすぐ政治に届く」という希望があります。制度上も、構造上も、それを妨げる障壁はアメリカほど強くはありません。

ただそれでも、選挙活動における資金の力は無視できません。

選挙にはポスターやチラシ、街宣車の手配、インターネット広告、演説会場の設営、人員の動員など、知名度と訴求力を高めるための“広報戦*が必要不可欠です。資金がある候補は、こうした活動を何倍もの規模で展開できます。

つまり、より多くの人に“名前”と“メッセージ”を届ける力があるかどうかが、当選の土台を左右するというわけです。

組織や派閥から支援を受ける候補は、こうした選挙戦をより効率的に、かつ広範に展開できます。また資金支援に加え、後援会の人員動員、地元の業界団体とのパイプなど、選挙の“勝ちパターン”を持っているのです。

一方で、政党に属さない新人候補や、派閥に依存しない若手候補は、資金力・組織力の面で不利な状況に置かれやすくなります。

このような環境下で投票率が低いとどうなるか。

「動員力のある組織」が投票結果を大きく左右する割合が高まります。20%の組織票でも、投票率が40%なら得票の半分に迫ります。つまり、“一部の組織の声”が、“全体の民意”を凌駕してしまう構図が生まれるのです。

その結果、政治家たちは国民全体よりも、特定の組織、団体、派閥の利益を優先するようになり、社会全体の公正さと透明性はどんどん損なわれてしまうのです。

こうした環境で育つ若い政治家たちは、「国民全体のために働く」という本来の使命感を失い、「派閥に忠誠を誓う」「組織に恩返しをする」ことが政治の目的になってしまいます。

以前、麻生太郎元首相が「(政治に)無関心で、投票に行かずに家で寝ていてくれればいい」という発言をして物議を呼んだことがあります。

これについては麻生氏が、自身の属する勢力にとって有利な状況を望む本音が、つい口をついて出たのか、彼特有の皮肉だったのかわかりませんが、この言葉は投票に行かないことが結果的にどういう意味を持つかを、逆説的に警告しています。

組織票というのは基本的に“絶対数”が変わらないところに強みがありますが、逆に言えば投票率が上がれば、“全体に占める割合”が下がり、その力は薄まります。

たとえば20%の組織票があっても、投票率が70%になれば、その比率は3分の1以下に落ちます。その結果、組織以外の声、つまり無党派層・一般市民の投票が政策決定への影響力を取り戻すのです。

なので投票率の低下は、組織票を持つ勢力にとって追い風になります。

これはある意味民主主義の落とし穴にもなっていて、例えば、パーティー券を利用した派閥の裏金問題など、政治家の金銭スキャンダルが問題になったとき、問題の政党が失脚するどころか逆に追い風を受けてしまう場合があるのです。

多くの国民が政治に失望したり、不信感を抱くような不祥事が頻繁に報道されるようになってくると、多くの国民は政治への信頼を失っていきます。

それが「政治家なんてみんな汚れている」「どうせ誰がやっても同じだ」という無力感として広がり、投票率が低下します。

すると、組織票を動員できる団体や企業の影響力が相対的に強まるため、それらの支援を受ける派閥が当選しやすくなってしまうのです。

もし不正問題などがあってニュースで糾弾されている政治勢力が、縮小するよりむしろ勢いを増しているように見えた場合、その裏にはこうした力学が潜んでいるのかもしれません。

参考文献

アメリカ連邦議会議員選挙制度(PDF)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9368694_po_077202.pdf?contentNo=1

元論文

Policy responsiveness to all citizens or only to voters? A longitudinal analysis of policy responsiveness in OECD countries

https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12417

ライター

亀岡 誠司: フリーランスの経済ライター。中立な視点から経済の複雑な動きをわかりやすく伝えることを使命とし、読者が直感的に理解できる記事作りを心がけています。

編集者

ナゾロジー 編集部