私たちが夜空を見上げるとき、そこで繰り広げられる物語は多彩です。

星々が一生を終えて爆発する「超新星」や、恒星同士の衝突・合体を示唆する「赤色新星」など、天文学の世界には壮大なドラマが数えきれないほどあります。

ところが今、これまでで最も直接的に捉えられたかもしれない、新たなショッキングな幕が開いた可能性があります。

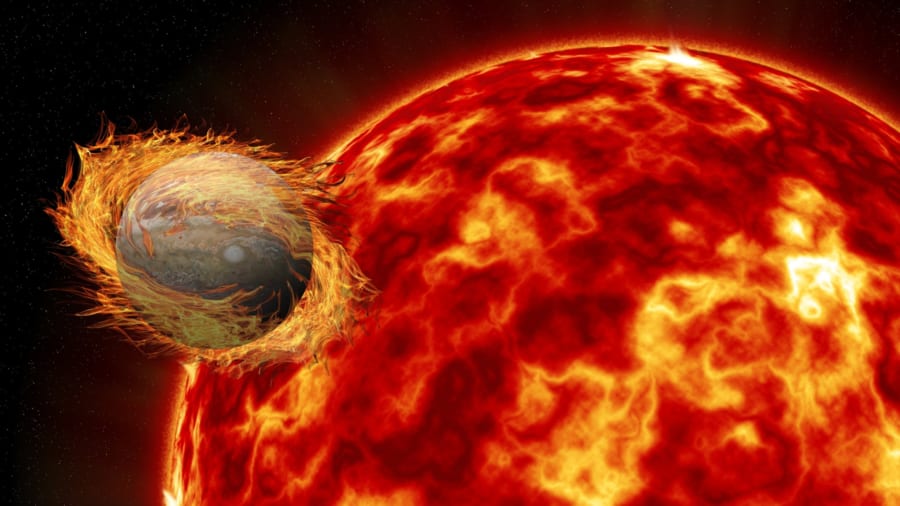

アメリカ国立科学財団(NSF)で行われた研究により、惑星がまるで自ら飛び込むかのように恒星へ向かい落下する――「惑星の自殺」とでも呼ばれる現象が報告されたのです。

近年の観測技術の飛躍的進歩により、私たちはこれまで想像もできなかったような宇宙の瞬間を捉えられるようになりました。

惑星という存在は、恒星の寿命が尽きる(赤色巨星化する)まで元気に公転を続けるイメージが強いかもしれません。

けれども、この新しい観測結果は必ずしもそうとは限らない、より過激なシナリオを示唆しています。

なぜ惑星は、まだ膨張すらしていない若い恒星に突っ込むような結末へ至ったのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月10日に『The Astrophysical Journal』にて発表されました。

目次

- 赤色巨星より先に終わる運命:惑星の早すぎる消滅

- 若き恒星に呑まれる惑星:急すぎる“自殺”の真相

- 惑星の早すぎる自殺が起こるメカニズム

赤色巨星より先に終わる運命:惑星の早すぎる消滅

惑星は恒星の周囲をぐるぐると回り続け、やがて恒星が年老いて赤色巨星化する頃にのみ呑まれる──そんな筋書きは古くから理論でも語られてきました。

たとえば将来の太陽が大きく膨張して水星や金星、下手をすると地球すら呑み込むという予測も、多くの人が一度は耳にしたことがあるでしょう。

ところが最近、様子が違うかもしれない事例が見つかってきています。

恒星がまだ若いうちに、惑星のほうが先に軌道を崩してしまう「早すぎる消滅」が実際に起きている可能性があるのです。

こうした「惑星の自殺」とも呼ばれかねない現象は、これまでも断片的に示唆されてきました。

たとえばホット・ジュピターと呼ばれる恒星のすぐ近くを回る巨大ガス惑星が、少しずつ恒星に引き寄せられているかもしれないと指摘されています。

実際に、わずかに公転周期が縮まっているらしき惑星がいくつか報告され、何らかの終末へ向かう予感がありました。

とはいえ、「恒星に呑み込まれる瞬間」の明確な証拠は、これまでほとんど得られていませんでした。

一方、天文学の世界には「赤色新星(レッドノヴァ)」と呼ばれる、恒星同士の衝突や合体で生じると考えられてきた爆発的な現象があります。

その中でも特に光度が低い「サブリュミナス・レッドノヴァ」には、正体がはっきりしなかったものがいくつも含まれていました。

近年、新しい望遠鏡がそうした未知の爆発を捉え始めると、その中に「惑星質量の天体が恒星に落ちたに違いない」と解釈しないと説明が難しいケースが存在することがわかってきたのです。

そしてその最たる例が「ZTF SLRN-2020」と呼ばれる天体でした。

わずか数カ月から百日ほどで急速に明るくなり、その後数年もたたぬうちに大部分が赤外線領域へと移行する不可解な光の変化は、「落ち込んだのが巨大惑星の質量の物体である」という説を強く後押ししました。

そうなると当然、研究者たちは「本当に惑星が自ら飛び込むかのようなシナリオが起きたのか」を確かめたくなります。

もしまだ進化途中の恒星に惑星が落ち込むのが事実なら、私たちが描く太陽系外惑星の進化像そのものを修正する必要が出てくるかもしれないからです。

そこで今回研究者たちは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使ってZTF SLRN-2020から放たれる赤外線のスペクトルを詳しく測定し、惑星の痕跡が本当に残っているのかを徹底検証しました。

若き恒星に呑まれる惑星:急すぎる“自殺”の真相

研究チームが特に力を入れたのは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による赤外線スペクトル観測です。

実はこのスペクトルを詳しく調べると、天体の正体や周囲のガス・塵がどんな状態にあるのかが一度に見えてくるのです。

まるで星の“指紋”を読み解くような作業と言ってもいいでしょう。

しかもJWSTは従来の望遠鏡と比べてはるかに高感度なので、微弱な信号もしっかり拾ってくれます。

この性能を活用し、研究者たちはZTF SLRN-2020が爆発のピークを迎えてから約2年後、ある程度落ち着いたように見える時期に狙いをつけ、NIRSpecやMIRIという赤外線分光装置で新たなデータを得ました。

これは「もし巨大ガス惑星が本当に呑み込まれたなら、その一部が赤外線スペクトルに痕跡を残しているはず」という仮説を検証するための作業です。

実際、解析の結果で注目されたのが、波長約4.7μm付近に見られた強い一酸化炭素(CO)のシグナルでした。

CO自体は星や惑星の大気にも広く存在する分子ですが、ここまで特徴的な形で観測されるのは、近傍でガスが加熱されている状況をうかがわせます。

加えて、ホスフィン(PH3)の可能性を示すラインまでもが見えてきたことは、研究者にとって大きなインパクトがありました。

論文では「可能性」として言及されていますが、もし本当にPH3が含まれているなら、木星や土星のような巨大ガス惑星の深い層でしか生成されにくい分子が持ち出されたのではないかと推測できるのです。

また塵(ちり)にも大きな変化が見られました。

従来の観測で示唆されていた、星から離れたところにある冷たい塵に加え、今回はより内側で温度が高い塵がわずかに検出されたのです。

つまり惑星が飲み込まれたときに噴き出した物質の一部が、恒星へ完全に落下しきらずに内側に留まり、熱を帯びたまま存在する可能性があります。

さらに、この塵の分布と星本体の明るさを総合的に検討した結果、「中心の恒星はまだ赤色巨星になる前の段階(主系列星)らしい」という重要な結論に至りました。

要するに、よくある「高齢の恒星が膨張して惑星を丸呑み」というシナリオでは説明できず、若い恒星に惑星のほうが先に落ち込んでしまう“自殺”のような展開があったと考えられるのです。

惑星の早すぎる自殺が起こるメカニズム

惑星がまだ若い恒星に呑み込まれる――この思いもよらないシナリオが起きる背景には、「潮汐相互作用」と呼ばれる力が大きく影響していると考えられます。

巨大ガス惑星が恒星のすぐそばを回っていると、恒星の重力が惑星を歪め、それによって軌道エネルギーや角運動量が奪われていきます。

結果として惑星は公転速度を落とし、最終的には恒星の重力井戸に落ち込む形で最期を迎えてしまうのです。

従来から「ホット・ジュピター」と呼ばれる天体が少しずつ内側へ落ちている可能性は議論されてきましたが、それが実際に恒星へ吸い込まれる段階までをはっきりと捉えた観測はほぼありませんでした。

ZTF SLRN-2020の場合、中心の恒星がまだ若い段階にありながら惑星が落ち込んだらしいという点で、特に大きな注目を集めています。

恒星が老化して大きくなる以前に惑星が破局へ向かう事例が本当にあるのか、という問いに対して、非常に説得力のある一例となったわけです。

さらに今回の赤外線分光で見えてきたCOやPH3の痕跡が本物なら、呑み込まれた惑星の組成を直接知る手がかりにもなります。

岩石惑星や別タイプのガス惑星でも、落ち込む際に特有の分子が放出される可能性があり、こうした研究は「恒星と惑星の合体」現象を新しいアプローチで探れる点でも重要です。

実際、近年の研究では「特定の元素が過剰に含まれる恒星」は過去に惑星を飲み込んだのではないかと推測される事例も増えています。

もしこうした飲み込みが案外頻繁に起きているのだとすれば、太陽系外惑星の運命は私たちが考えるよりもずっと多様かもしれません。

ただし謎はまだまだ残っています。

今回のような急激な飲み込みが大きなガス惑星だけに限るのか、あるいは地球サイズの惑星でも起こりうるのか、はたまた恒星の寿命自体に影響を与えるのか──どれも今後検証が必要です。

ルビン天文台(旧LSST)など大型サーベイが始動すれば、類似の現象を起こしている天体をもっと探し出し、JWSTを含めた強力な望遠鏡でさらに詳細なスペクトルをとることで、惑星の“自殺”の実態をより明らかにできるでしょう。

最終的には、「惑星が恒星に呑まれるルートは一種類ではなく、しかも意外に多い可能性がある」という宇宙像が浮かび上がってきます。

赤色巨星への進化で起きる飲み込みもあれば、今回のようにまだ若い恒星でも落下が起こるケースもあるかもしれません。

私たちが夜空を見上げるとき、遠いどこかの星系ではすでにまた新しい惑星が自ら終焉へと近づいている──そんな想像をかきたてる発見だと言えるのです。

元論文

Revealing a Main-sequence Star that Consumed a Planet with JWST

https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb429

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部