「この食品には発がん性があります」

こんな表示を見たとき、あなたはどう感じるでしょうか?

「やばい!」「避けよう!」と反射的に思う人も多いはずです。確かに「発がん性」と聞くと恐ろしい響きがあります。

しかし実際のところ、発がん性あり=危険!今すぐやめるべき!という単純な話ではないのです。

たとえば、加工肉、スマートフォン、アロエ、そして太陽光まで——これらは全て「発がん性あり」または「可能性がある」とされています。

えっ、日常にあふれてるものばっかりじゃないか!? と驚く人も多いでしょう。

そう、私たちは「発がん性」という言葉を、必要以上に怖がっているかもしれないのです。

そこで今回は、発がん性という言葉の本当の意味と、どこまで気にすべきかの判断基準を、最新の科学と歴史的背景から解き明かしていきましょう。

目次

- 「発がん性あり」ってどういう意味?

- たばこはどうやって「発がん性あり」と証明されたのか?

「発がん性あり」ってどういう意味?

まず大前提として、発がん性の評価は「単純な白黒判定」ではありません。

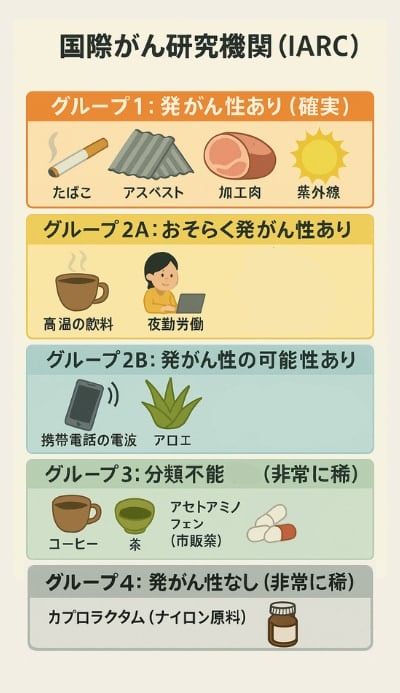

世界保健機関(WHO)の下部組織である「国際がん研究機関(IARC)」は、様々な物質や行動を発がん性リスクの強さではなく、“証拠の確実性”に応じて分類しています。

分類は以下のようになっています。

ここで重要なのは、「グループ1に入っている=即リスクが高い」という意味ではないということ。

たとえば「加工肉」と「アスベスト」は同じグループ1ですが、同じ危険度というわけではありません。

IARCの分類は、リスクの“強さ”ではなく、“信頼度(エビデンスの確かさ)”を示すものなのです。

一見不思議な分類方法に思えますが、このような分類をする理由は「発がんリスクの強さ(どのくらい危ないか)」を正確に評価することは、極めて難しいからです。

がんは数日や数週間で発症する病気ではなく、発症までに何十年という時間がかかる場合がほとんどです。

そのため、ある物質や行動がどの程度がんを引き起こすかを評価するには、長期にわたる大規模な追跡調査が必要になります。 しかし実際の人間の生活には、食事・運動・ストレス・遺伝・環境など無数の要因が絡んでいるため、特定の影響だけを切り分けて測定することは非常に困難です。

たとえば、たばこを一生吸い続けてもがんにならない人も存在します。 この事実を見て「タバコは発がん性がない」と主張する人もいますが、それは統計的な視点を欠いた誤解です。

科学的な評価では、「Aという行動や物質によりがんのリスクが有意に上昇するという因果関係の証拠が、どれだけ確実に存在するか」を重視します。 つまり、個々のケースに左右されず、広範な人々を観察した際に再現性と一貫性を持って発がんとの関連が示されるかどうかが評価されるのです。

このため、「明確な証拠はあるけれど、どの程度の量や条件で危ないかは別問題」というケースがたくさんあります。

また、分類は固定ではなく、新たな研究結果により移動することもあるという点にも注目です。

たとえば、かつてグループ2B(発がん性の可能性あり)に分類されていたコーヒーは、その後の疫学的データや実験研究の蓄積により、明確な発がんリスクとの関連性が証明されなかったため、グループ3(証拠不十分)に見直されました。

逆に、明確に「発がん性なし(グループ4)」と断定された物質は、現在のところカプロラクタムただ一つです。

カプロラクタムは、衣料品やカーペットなどに使われるナイロン製品の原料となる工業用化学物質であり、広く使用されているにもかかわらず、動物実験・疫学調査ともに発がん性を示す証拠が極めて乏しいことから、IARCが唯一「発がん性なし」と明言した物質となっています。

それだけ「発がん性がまったくない」と判断されるには、強力かつ否定的なエビデンスが必要であることがわかります。

たばこはどうやって「発がん性あり」と証明されたのか?

とはいえ、「発がん性あり」という判断が軽いものではないことは確かです。これは明確に多くの人が気に留めておくべき情報であることを示しています。

その象徴的な事例が「たばこ」です。

たばこはパッケージにも発がん性リスクが大きく明記されています。ここまではっきりがんリスクが警告されているのはどういう理由からでしょうか?

たばこが「確実な発がん性あり(グループ1)」と判定された裏には、科学者たちの数十年にわたる追跡研究と実験の積み重ねがありました。

1950年代、イギリスの疫学者リチャード・ドールとブラッドフォード・ヒルは、喫煙と肺がんの関係に注目します。

しかし、こうした研究を行うには、基本的に非常に健康に気を使っており、健康を害するような生活習慣はなく、しかも定期的に詳細な自身の健康状態をレポートすることができる人たちを数万人規模で見つけ出す必要があります。

しかもその人たちの中には、たばこを吸う人と、吸わない人がいなければなりません。

そんな人間をこの世で見つけられるでしょうか?

リチャード・ドールらは、この条件を解決できるグループを思いつきました。それが医師です。

医師は健康に関心が高く、基本的に体に悪いと証明されたことは避けます。そして喫煙の有無を含め、自身の健康状態について、長期にわたり正確にレポートしてくれます。

そして1951年、約3万人の英国人男性医師を対象とした長期調査が実施されたのです。

彼らは何十年にもわたって、喫煙習慣と健康状態、死亡原因を追跡しました。

その結果は衝撃的でした。

喫煙者は、非喫煙者に比べて圧倒的に肺がんの発症率が高かったのです。

さらに、タールをマウスの皮膚に塗る実験や、肺の組織変化の病理調査などでも、同様の結果が得られました。

こうして、「疫学」「動物実験」「病理」の3つのルートから証拠が揃い、「たばこはがんの原因である」と因果関係が証明されたのです。

産業界の猛烈な反発を押しのけて、ついにたばこには「発がん性あり」のラベルが公式に貼られることになりました。

ここから分かるのは、「発がん性あり」という判定には、長期的で緻密な科学プロセスが必要だということです。

単なる“怪しいかも”レベルでは認定されないのです。

じゃあ、私たちはどこまで気にすべき?

ここまで聞くと、「じゃあ発がん性ってかなり信頼できる情報なんだ!」と思うかもしれません。

それは事実です。

しかし同時に、“発がん性あり”=“ただちに影響がある”というわけではありません。

たとえば、紫外線も発がん性ありですが、太陽を完全に避けることはできません。

コーヒーも過去に発がん性の疑いがかけられましたが、のちにグループ3(証拠不十分)に戻されました。

コーヒー、スマホ、紫外線、恋愛…全部“発がん性があるかも”と言われても、どれも人生に必要なものです。

それらをすべて避けることも、常に気にして生きることもできません。

つまり、「何が危険か」ではなく「どんな条件でどれだけ摂取するか」を考えるべきなのです。

加工肉を毎日300g食べるのと、週に1〜2回少量食べるのではリスクは全く異なります。

スマホの電波についても同様。どれだけ長時間、どれくらい密着させて使用しているのかで影響は変わってきます。

私たちがやるべきことは、「全部避ける」ことではなく、“発がん性”というリスク評価を知ったうえで、優先順位をつけて上手に距離を取ること”なのです。

科学は、ゼロリスクを求めるものではなく、「リスクを見える化し、正しく判断するツール」です。

だから私たちも、「なんとなく怖いから避ける」とか「頭から信じない」のではなく、“知識をもって判断する”態度が求められているのです。

発がん性という言葉を、正しく恐れ、正しく付き合う。それが私たちの人生に必要な知的なサバイバル術なのです。

参考文献

IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans

https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/

国際がん研究機関(IARC)の概要とIARC発がん性分類について(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/iarc.html

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部