「三毛猫はほとんどがメス」という話を聞いたことがあるかもしれません。

身近な存在でありながら、不思議な毛色を持つ三毛猫。

その体に広がるオレンジ、黒、白のパッチワーク模様は、なぜ生まれるのでしょうか。

そしてなぜ、オスの三毛猫はほとんど存在しないのでしょうか。

2025年5月、九州大学の研究チームがこの長年の謎に答えを出しました。

彼らは猫のX染色体上にある「ARHGAP36」という遺伝子領域に注目し、三毛猫のオレンジ色の毛に深く関係するDNAの変化を発見しました。

この研究成果は、2025年5月16日に科学誌『Current Biology』に掲載されました。

目次

- 三毛猫とサビ猫の毛色はどうやって生まれるのか?

- 60年間謎だった「三毛猫の毛色を決める遺伝子」を特定!

三毛猫とサビ猫の毛色はどうやって生まれるのか?

「三毛猫」とは、オレンジ(または茶)、黒、そして白の3色を持つ猫を指します。

模様の出方はさまざまで、大きく分かれたパッチ模様の子もいれば、細かく散ったような柄を持つ子もいます。

この三毛模様は、実は「メスの猫」にほとんど限られる現象です。

オスの三毛猫は極めて珍しく、自然界では数万匹に1匹とも言われています。

一方、「サビ猫」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

サビ猫は、オレンジと黒の2色だけを持ち、白が入らない点で三毛猫と区別されます。

毛の色が混ざり合って、まるで錆びた鉄のような印象を与えることから、この名がつきました。

そしてこのサビ模様も、「メスの猫」にほとんど限られます。

どちらも見た目は個性的で、猫好きの間では人気のある柄です。

では、なぜ三毛やサビはメスに多いのでしょうか?

その鍵を握るのが「X染色体」と呼ばれる性染色体です。オス猫はXY、メス猫はXXの染色体を持っています。

実は、オレンジと黒の毛色を決める遺伝子はX染色体上に存在しています。

そして三毛とサビの背後には、「X染色体の不活性化」という仕組みが関係しているかもしれません。

これは、メスの細胞内で2本あるX染色体のうち1本がランダムに機能を停止するという、1961年に英国の遺伝学者メアリー・ライオン博士が提唱した仮説です。

猫の毛色は、細胞ごとにどちらのX染色体が活性化されているかによって決まり、それがパッチ状の模様として現れるというわけです。

この仮説は長年広く受け入れられてきました。

しかし、60年以上たった今でも、「オレンジ/黒の毛色を決める遺伝子」の正体やその働きについては明らかになっていませんでした。

そこで九州大学の研究チームは、オレンジ色の毛を持つ猫と持たない猫のDNAを比較する大規模な解析を行いました。

まず18匹の猫を対象にDNAを解析し、さらに国内外の50匹以上のデータも追加で検証しました。

ではその分析の結果、どんなことが見つかったのでしょうか。

60年間謎だった「三毛猫の毛色を決める遺伝子」を特定!

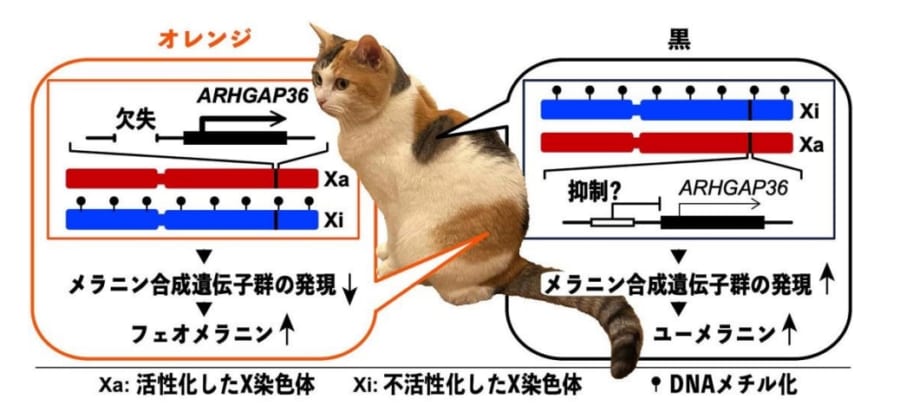

18匹の猫のDNAを分析した結果、オレンジ毛を持つ猫のX染色体には、「ARHGAP36」という遺伝子領域に約5,000塩基にわたる欠失があると分かりました。

この欠失があることで、猫はオレンジ色の毛を持つようになるというわけです。

このことは、50匹以上の追加の調査結果とも完全に一致していまいた。

研究チームが見つけた「ARHGAP36」の欠失は、遺伝子の本体ではなく、いわゆる「イントロン」と呼ばれる非コード領域にあります。

かつてイントロンは「機能のないDNA」と考えられていましたが、現在では、特に保存された非コード領域が遺伝子発現の制御に関与していることがあると分かってきています。

そして、このイントロンに欠失があることで、ARHGAP36の発現量が高まり、色素細胞で作られるメラニンの種類に影響を与えることが分かりました。

通常、黒色の毛は「ユーメラニン」と呼ばれる色素によって作られますが、ARHGAP36の発現が高まると、このユーメラニンの合成経路が抑えられ、代わりに「フェオメラニン」というオレンジ色の色素が優先的に作られるようになるのです。

そして、ある細胞では欠失を含むX染色体が働き、オレンジ色の毛を生やします。

また別の細胞では欠失のないX染色体が働き、黒色の毛になります。

こうしたメカニズムが、三毛猫のあの美しい模様を作り出すのです。

これはサビ猫にも共通しています。

ちなみに、稀にオスでも三毛模様やサビ模様の猫が生まれることがあります。

これは、通常XYであるはずのオス猫が、何らかの染色体異常によってXXYという構成を持つ場合に起こります。

人間で言えば「クラインフェルター症候群」にあたるもので、こうした猫は繁殖能力がないことが多いですが、自然界では非常に珍しい存在です。

さて、今回の研究によって、60年越しに「三毛猫の毛色を決める遺伝子はどれか?」という問いに終止符が打たれました。

さらに重要なのは、この発見が遺伝子が働く仕組み=エピジェネティクスの理解を一歩前進させたことです。

ARHGAP36の欠失が「色素細胞の運命を変えるスイッチ」として働いていたことは、他の生物や人間にも応用できる知見となる可能性があります。

猫の毛色という、一見可愛らしい話題の裏には、これほど奥深い遺伝のロマンが隠されていたのです。

もし今度、三毛猫に出会ったら、その模様の中に遺伝学の壮大なドラマが詰まっていることを思い出してみてください。

参考文献

三毛猫の毛色を決める遺伝子をついに発見

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1261

元論文

A deletion at the X-linked ARHGAP36 gene locus is associated with the orange coloration of tortoiseshell and calico cats

https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.03.075

ライター

矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。

編集者

ナゾロジー 編集部