1495年、北欧のバルト海でデンマーク=ノルウェー連合王国の旗艦グリプスフンデン号が謎の沈没を遂げました。

この船は当時のデンマーク王ハンス1世が所有し、「海に浮かぶ城」と呼ばれるほど強力な軍艦だったと伝えられています。

最近、スウェーデンのルンド大学(Lund University)などの研究チームが海底に眠るこの船の調査を行ったところ、驚くべき発見がありました。

なんと、この船には当時としては非常に多い、50門以上の小型火砲が搭載されていた可能性が浮上したのです。

また、船から回収された砲弾には奇妙な変形が見つかり、500年前の沈没が爆発事故による可能性を示しています。

また最新のデジタル技術によって明らかにされた中世の軍艦の姿から、当時の北欧が持っていた意外な軍事力とその謎めいた沈没事件の真相に迫ります。

いったいこの動く「洋上の城」には、どのような秘密が隠されているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月31日に『International Journal of Nautical Archaeology』にて発表されました。

目次

- 500年前、国家予算の8%をかけた旗艦が爆沈

- 海底からよみがえる“火砲の時代”——中世北欧の軍艦を徹底解析

- なぜ北欧は“世界”へ出なかったのか?

500年前、国家予算の8%をかけた旗艦が爆沈

いまから約530年前の1495年、北欧にあった「デンマーク=ノルウェー連合王国」の旗艦グリプスフンデン号がスウェーデン沿岸で沈没しました。

この船は、一般的な戦争に使われた船とは異なり、「カーベル」という特殊な構造をもつ新しいタイプの船で当時としては非常に強力で大きな船でした。

この船は沈没してから500年以上も経った今も、船体や積み荷が信じられないほど良い状態でバルト海の海底に残されていました。

そのため、世界的にみても非常に珍しい「中世軍艦のタイムカプセル」と呼ばれています。

「タイムカプセル」という比喩が使われているのは、この船が当時の姿をそのままの形で保存しているからです。

この船が沈没した原因にも、非常に謎めいた点があります。

当時の記録によると、グリプスフンデン号はスウェーデンとの重要な政治会議のため航海中で、ハンス王自身は陸地に上がっていたそうです。

その間に、船が突然爆発し火災を起こして沈没したと伝えられています。

ただし、この劇的な記録にもかかわらず、実際の調査では火災が起きた痕跡が船体や遺物から全く見つかっていないという不思議な状況になっています。

またこのグリプスフンデン号は当時の北欧を代表する巨大な軍艦でしたが、その巨大さゆえに建造や装備には非常に多くのお金が必要でした。

推計によれば、1485年頃のデンマークの国家予算の約8%が、この1隻の船のために使われた可能性があると言われています。

ハンス王はこの船をまるで「海に浮かぶ城」のように扱い、船上で生活しながら自ら北欧各地を巡り、自分の支配力を見せつけていました。

実際、この船は単なる軍艦以上の役割を持ち、外交や政治、経済活動などを行う「移動式の宮殿」としても機能していました。

つまり、この船は王様が国をまとめるための「シンボル」であり、船に積まれた多数の大砲は王の権力と強さを象徴するものだったのです。

そのように歴史的に重要な役割を果たした船でしたが、沈没後は長い間忘れ去られ、海底で静かに眠っていました。

ところが近年、水中考古学という新しい学問分野の研究者たちが、この眠っていた謎に最新のテクノロジーを使って挑み始めました。

これまで、15〜16世紀初めの船の研究は主にスペインやポルトガルなど、南ヨーロッパの船に集中していました。

有名な「コロンブスの時代」や「大航海時代」の船などが代表的です。

一方、北欧地域の船の研究は非常に少なく、いわば歴史の「空白地帯」だったのです。

グリプスフンデン号の発掘調査は、その空白地帯を埋める大きな手がかりとなっています。

研究チームはこの沈没船から回収した道具や武器を詳しく分析することで、「北欧の軍艦がどれほど強力な火力を備えていたのか?」という疑問に答えようとしています。

その結果、これまで知られていなかった中世末期の船の驚くべき姿が少しずつ明らかになってきました。

歴史が好きな人だけでなく、あまり詳しくない人でもワクワクするような発見がこの研究から次々と生まれています。

いったい北欧デンマーク王国の旗艦グリプスフンデン号は、具体的にどんな武装をしていたのでしょうか?

海底からよみがえる“火砲の時代”——中世北欧の軍艦を徹底解析

調査の結果わかったのは、グリプスフンデン号には15世紀当時としては驚くほど多くの大砲が搭載されていたことです。

このような発見は、水中に眠る船を考古学者が細かく掘り起こして調査したからこそ可能になりました。

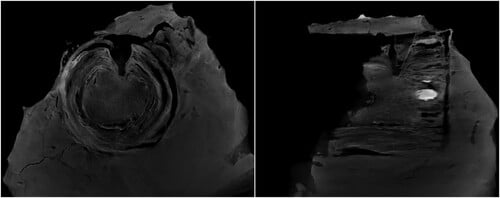

今回の調査では、海底から11基の木製の砲台(砲床)を引き上げました。

砲台とは、大砲を船に固定するための台座のことです。

もともと砲身(砲弾が飛び出す筒)は鉄でできていましたが、500年も海中にあったため腐食して消えてしまいました。

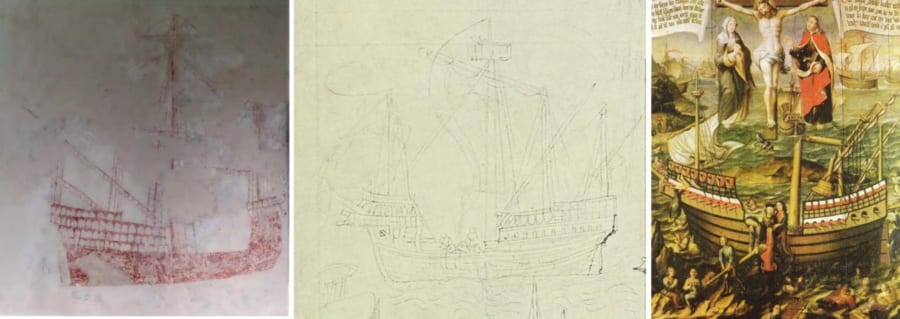

しかし、最新のデジタル技術を使った3次元スキャンにより、残された木の砲台に刻まれた砲身の跡(陰型)から、消えてしまった鉄製の砲身を見事に復元することができました。

その結果、この船には少なくとも50門以上の大砲が積まれていた可能性が明らかになったのです。

また、回収した砲台の形状から、この船の主力の火砲は比較的小さな口径のものであることがわかりました。

具体的に言うと、直径31~47ミリ(平均37ミリ)の球形の砲弾を使っていました。

これは現在のゴルフボールより少し小さいくらいのサイズです。

この砲弾は、表面は鉛で覆われ、中には鉄でできた芯が入った特殊な構造でした。

この小型火砲は「セルパンティン砲」(蛇砲)とも呼ばれ、当時の軍艦ではよく使われていました。

なぜこんなに小さな砲を多く載せたかというと、当時の海戦の戦術が関係しています。

大きな砲で船を破壊するより、小さな砲を多数並べて相手の船員や兵士を攻撃することで船内に混乱を起こし、その隙に自分たちが敵の船に乗り込んで制圧するという方法がとられていたからです。

実際に砲台が集中して見つかったのは、船の中央部分から後ろの部分(船尾)にかけてでした。

なぜか船の前方部分(船首)からは、まだ大砲の痕跡が見つかっていません。

研究者たちは、もしかすると船首の大砲はまだ海底の泥の中に埋まっているのか、それとも沈没直後に誰かが引き上げてしまったのかもしれない、と考えています。

そして、さらに謎めいているのが、船の沈没原因です。

1495年6月、この船が停泊中に大きな爆発が起きたと当時の記録にはありますが、既存の調査では火災の痕跡が見つかりませんでした。

しかし、今回の調査で回収された22発の砲弾のうち、5発に奇妙な変形が見つかりました。

そのうち4発は片面が平らになり、1発は両面が平らになっていました。

研究チームは、この変形した砲弾が船の内部で起きた爆発の衝撃で変形した可能性があると推測しています。

つまり、これらの砲弾は船内の火薬庫付近で爆発の衝撃を受け、木製の壁や床にぶつかって変形したと考えられるのです。

この平らな砲弾は、500年前の謎の爆発事故を解く重要な手がかりになるかもしれません。

この時代に存在した無数の船よりも、派手に爆沈してしまった船のほうが長くその姿を海底に留めているというのは、なんとも皮肉です。

なぜ北欧は“世界”へ出なかったのか?

今回の研究で重要なポイントは、15世紀末という「大航海時代」の幕開けに近い時期に、北欧の軍艦がどのような姿をしていたかを具体的に明らかにできたことです。

これまでは、こうした時代の軍艦や大砲についての情報は、ほとんどがスペインやポルトガルなど南ヨーロッパの船を調べた結果に基づいていました。

そのため、今回のグリプスフンデン号の調査で北欧の船についての貴重な新情報が手に入ったことは、非常に画期的で意義のあることと言えます。

なぜなら、この時代のヨーロッパでは、多くの国々がアメリカ大陸やアフリカ、インド洋などの遠い土地を目指して航海に乗り出していたからです。

彼らが遠くへ進む際、カギとなったのがまさにグリプスフンデン号のような最新式の外洋船と、そこに搭載された大砲でした。

その点で、今回見つかったグリプスフンデン号のような軍艦は、世界の海に進出するための道具の一つだった可能性があります。

ところが、北欧のデンマークやノルウェーは結局、スペインやポルトガルのように世界への航海に積極的に参加しませんでした。

なぜ、この「動く城」とも呼ばれるほど強力な軍艦を持っていたにもかかわらず、彼らは世界へ出なかったのでしょうか?

実は、その理由として考えられるのが2つあります。

1つは、デンマーク=ノルウェー王国のハンス王が国内の統治を第一に考え、バルト海周辺地域での支配を固めることに力を注いでいたからです。

当時の北欧諸国は、お互いに激しく競い合っていました。

そのため、王が遠い世界への冒険よりも自国内の平和と統治を重要視したのも無理はないでしょう。

もう1つの理由は、当時のヨーロッパの状況が関係しています。

1493年に、ローマ教皇アレクサンデル6世は「インテル・カエテラ(Inter Caetera)」という特別な教皇勅書を出しました。

この勅書は新しく発見されたアメリカ大陸などの土地を、主にスペインに与えることを認める内容でした。

つまり、スペイン以外の国が勝手にアメリカ大陸に進出すれば、教会から罰を受ける恐れがありました。

こうした宗教的・政治的な制約も、北欧の国々が世界へ向けて積極的に動かなかった理由の1つだったのかもしれません。

ただ、この歴史の流れのおかげで、私たちは500年以上たった現在、非常に良い状態で保存されたグリプスフンデン号を見ることができるようになりました。

もしこの船が世界を目指して頻繁に航海を続けていたら、今のような保存状態で発見されることはなかったでしょう。

つまり、皮肉なことですが、ハンス王がこの強力な軍艦を世界への冒険に使わなかったことが、結果として私たちにとって歴史を知る大きな贈り物となったのです。

グリプスフンデン号から発見された砲床やクロスボウ(石弓)などの武器類は、現在スウェーデンのブレーキンゲ博物館で見ることができます。

さらに嬉しいことに、この船が沈んでいるスウェーデンのロネビー市では、将来的に特別な博物館を作って遺物を展示する計画も進んでいます。

また、まだ海底には調査されていない部分も多く残されているため、これから先もさらに新しい発見が待っているかもしれません。

元論文

Late Medieval Shipboard Artillery on a Northern European Carvel: Gribshunden (1495)

https://doi.org/10.1080/10572414.2025.2532166

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部