その時代に存在するはずのない遺物を「オーパーツ」と呼びますが、私たちは時に、先人たちの遺した美術品の中に、それを発見することがあります。

今回紹介する絵画も「オーパーツが描かれている」として、海外掲示板・Redditで話題になった一枚です。

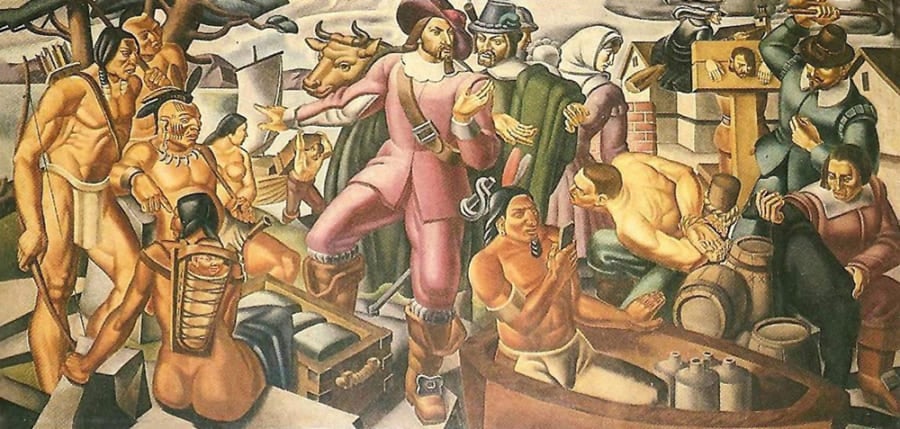

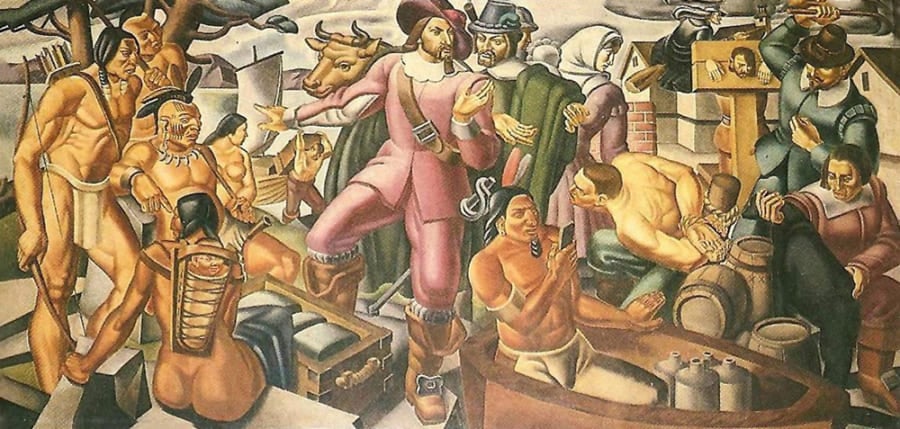

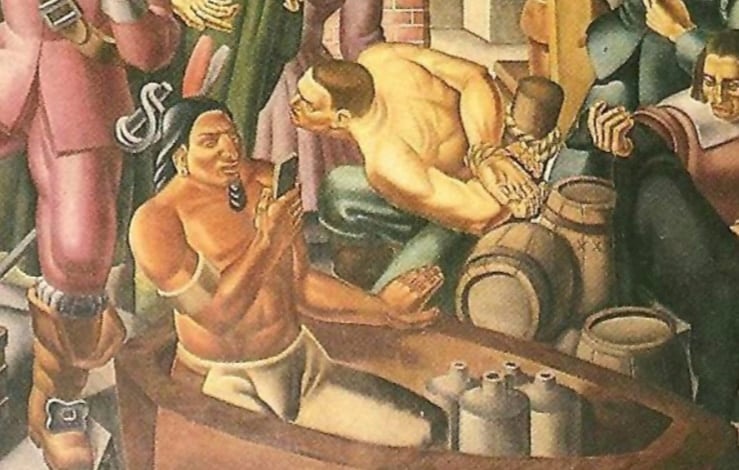

西欧人と先住民族の入り乱れる様が描かれていますが、中央やや右下にいる男性に注目してください。

右手に持っているその物体は、明らかに、私たちが慣れ親しんでいる「スマホ」に見えます。

では、この絵画はいつ制作され、何を描いたものなのでしょう?

そして、男性が手に持つ「スマホ」のような物体は、何なのでしょうか?

目次

- 手に持つスマホは、タイムトラベラーから取り上げた押収品?

- オーパーツが描き込まれた美術品は他にも!

手に持つスマホは、タイムトラベラーから取り上げた押収品?

この絵画は、1937年に、イタリア人画家のウンベルト・ロマーノ(Umberto Romano、1905〜1982)が描いた『ピンチョン氏とスプリングフィールドへの入植(Mr. Pynchon and the Settling of Springfield)』という作品です。

この絵は、1636年頃に、イギリス人の一団が米マサチューセッツ州スプリングフィールドにやって来て、町を建設する様子を描いています。

中央の赤い服を着た男性が、タイトルにもある「ウィリアム・ピンチョン(William Pynchon)」という人物で、現地の先住民族を従えて、建設を取り仕切っています。

「ピンチョン」と聞いて、ピンと来た方がいるかもしれませんが、彼は何を隠そう、現代アメリカを代表する小説家、トマス・ピンチョン(1937〜)の祖先なのです。

トマス・ピンチョンは、 『V.』(1963)や『重力の虹』(1973)といった長大かつ難解な作品で有名で、今年のノーベル文学賞の候補にもなっていました。

さて、話を絵画に戻しましょう。

絵の作者であるロマーノは、1905年にイタリア南部にあるブラチリアーノという町で生まれ、9歳のときにアメリカに渡り、その後は、絵の舞台でもあるマサチューセッツ州スプリングフィールドで芸術を学びながら育ちました。

彼は本作を、スプリングフィールドにある郵便局の壁画パネルとして完成させています。

ロマーノの作品一覧は、こちら(Umberto Romano)から閲覧できます。

しかし、気になるのは、このスマホらしきものを手に持つ先住民の男性です。

1636年にスマホなんてありませんし、もっと言えば、ロマーノが本作を描いた1937年にも携帯は存在しません。

それでも、手の中の物体はスマホにしか見えませんし、持ち方も現代人のそれとそっくりです。

親指で器用に画面をスクロールしている姿に見えないでしょうか?

この絵画は、少し前にRedditで共有され話題となりましたが、中には想像力豊かな人がいて、こんな説を提案しています。

それは、両腕を後ろ手に縛られている男性が、実はタイムトラベラーで、彼から取り上げたスマホを先住民の男性がいじっている最中だというものです。

(確かに、一人だけ肌の色も薄いですし、ズボンもどことなく現代風ではありますが… )

無論、これは冗談の一つであり、専門家による真面目な説明では「絵が描かれた当時に、よく取引に使われていた手鏡か、手斧の刃の一部だろう」と推測されています。

今回の絵画で起きたような盛り上がりには、私たちが特に不思議でもなんでも無いものを不思議なものに仕立て上げてしまう原理が隠れています。

オーパーツが描き込まれた美術品は他にも!

絵画にせよ、彫刻にせよ、過去の芸術品の中に、現代の日用品と似た形のものが写り込んでいるとき、私たちは自動的にそれを現代のものだと錯覚しがちです。

それを示すいくつかの例を紹介しましょう。

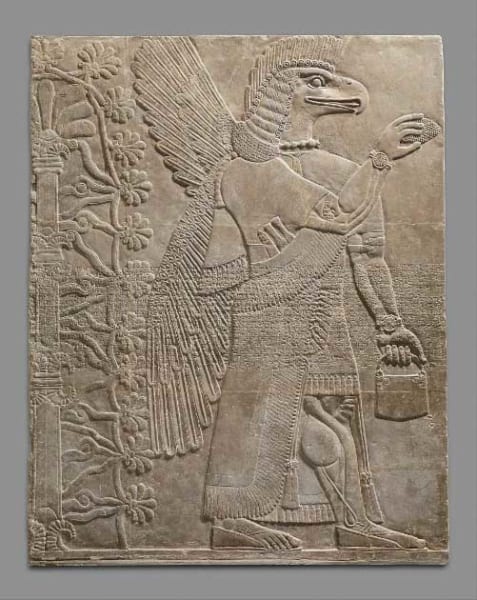

まずは、紀元前883〜859年にかけて制作された、古代アッシリア(今日のイラク北部)の彫刻版です。

鳥の頭と翼を持った人物が、右腕に「腕時計」にしか見えない品をはめているのがわかります。

専門家によると、これは中央に大きなロゼット(バラのような装飾文様)が描かれたブレスレットで、「神性」を意味するとのことです。

描かれた時代などを考慮すれば単なるブレスレットと考えるのが当然ですが、思わずこれを腕時計と認識してしまった人は多いでしょう。

次はこちら。

この絵は、1860年に、オーストリア人画家のヴァルトミュラーが描いた『期待』(Die Erwartete)という作品で、小道をゆく女性が”歩きスマホ”をしているように見えます。

しかし、当然スマホなはずはなく、これは祈祷書を読んでいる姿です。

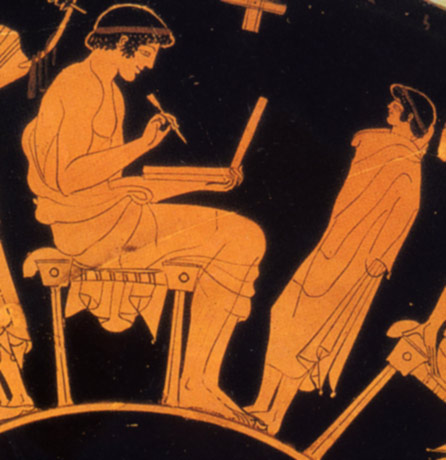

また、こちらの絵は、ノートパソコンを開いてタッチペンで操作を行っているようにも見えます。

これは、ギリシャの画家ドゥリスが、紀元前500年頃に壺の表面に描いた人物画で、その手に持っているのは、もちろんMacBookなどではなく、単なるタブレット(粘土板)だといいます。

タブレットという言葉自体は現代の家電の名称でもあり、見た目が似ているが故に使われている言葉なので見間違えることはおかしなことではないかもしれません。

いずれにせよ、私たちの脳は、普段から慣れ親しんでいるものと形さえ似ていれば、それと思い込んでしまうようにできています。

こうした過去の遺物を現代品と誤認してオーパーツを語る手法は、かつて英国の作家グラハム・ハンコックが自著の中で多用してベストセラーとなったりもしました。

そのため多くの人達が考古学に関心を持つきっかけになったり、過去の作品を楽しむ遊びとして魅力的な要素があります。

本当にオーパーツだと喧伝してしまうといささか問題がありますが、こうした美術品は他にもたくさんあるでしょうから、図鑑や画集を開いて、”オーパーツ”を探してみるのは面白いかもしれません。

参考文献

People Believe This 1937 Painting Is “Proof” Of Time Travel

https://www.iflscience.com/people-believe-this-1937-painting-is-proof-of-time-travel-65739

Mr. Pynchon and the Settling of Springfield: a baffling lesson from art history

https://e-discoveryteam.com/2017/08/27/mr-pynchon-and-the-settling-of-springfield-a-baffling-lesson-from-art-history/

8 Truly Puzzling Artworks Showing Ancient People Using Modern Tech!

https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/ancient-technology-0017394

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

ナゾロジー 編集部