イギリスのケンブリッジ大学(Cavendish Laboratory)などで行われた研究により、今から約300年前の1724年にドイツに落下した隕石の中から、“熱の法則”を破る不思議な鉱物の振る舞いを確認しました。

普通固体は温度が上がると熱伝導率が大きく変わってしまいますが、隕石に含まれるトリディマイトという希少な鉱物は温度が変わっても熱伝導率がほとんど一定だったのです。

これまでそのような固体は理論上の存在とされてきましたが、今回の研究によって実験的に確かめられることになりました。

熱伝導率が温度に影響されない素材は、熱膨張しない素材の発見に匹敵する材料革命を起こす可能性を秘めています。

研究内容の詳細は2025年7月11日に『PNAS』にて発表されました。

目次

- 隕石の中にある特殊な鉱物に着目

- 300年前の隕石に含まれていた鉱物は熱の流れの法則に反する

- 温度を変えても熱伝導率が同じ物質は材料革命を起こす

隕石の中にある特殊な鉱物に着目

私たちが「熱い」や「冷たい」と感じるとき、その正体は原子という小さな粒が細かくふるえ、それがとなりの原子へ次々と伝わっていく動きです。

この「熱の伝わりやすさ」をあらわす数字を、熱伝導率と呼びます。

学校の実験で、鉄やアルミ、銅などを熱して熱の伝わる速度を比べたことがあるひとも多いでしょう。

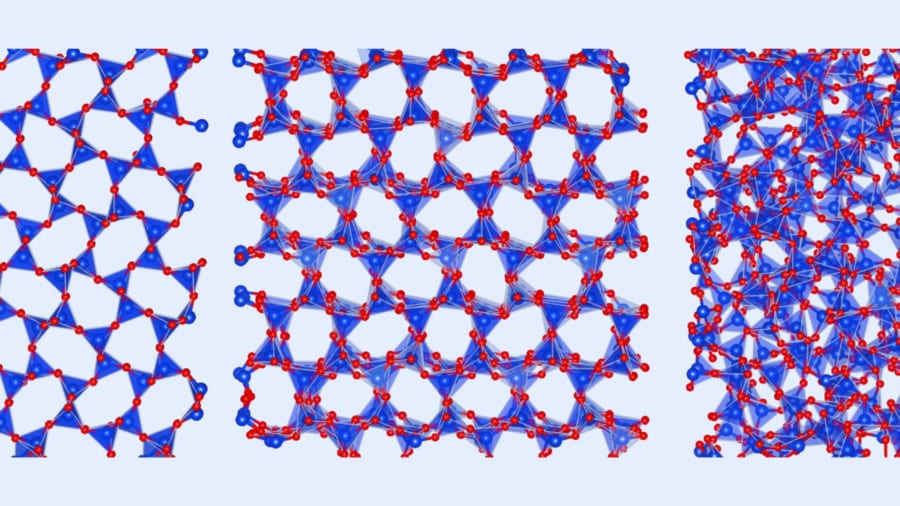

一方、私たちの周りにある固体物質は、大きく分けて「結晶」と「ガラス」の2つに分類できます。

「結晶」は、原子がきれいに並んでいる物質で、「ガラス」は原子がバラバラに並んだ物質です。

しばしば「ガラスは液体」という言説もみられますが、現代科学ではガラスは中身の原子がバラバラの状態で固まっている固体(アモルファス固体)と解釈されています。

そしてこのくくりでは、鉄やアルミの板は原子が正しく並んでいるので結晶側に属します。結晶というとキラキラした透明なものをイメージしがちですが、内部の原子が正しく並んでいれば結晶と見なすのです。

この方法で分類すると、先に述べたように、この世に存在する固体は結晶とガラスのようなアモルファス固体に2分できるのです。

コラム:ガラスは液体ではない

「ガラスはとてもゆっくり流れる液体だ」と聞いたことがある人は多いかもしれません。ガラスが「液体のように振る舞う」という誤解が広がった背景には、古い窓ガラスの下側が分厚くなっているという実際の観察があります。しかし、これはガラスを作るときの技術や冷やし方の問題で、重力によって流れたわけではありません。多くの歴史的資料では、昔の製法で厚みが不均一になった板ガラスを、強度のため「人間が意図的に厚い側を下にして」はめ込んだことが分かっています。そのため中には上が厚い窓も見つかります。また現代の精密な測定によると、常温のガラスが“液体のように流れる”には、地球が何百億年経っても足りないほどの長い時間がかかることが分かっています。もう一つの理由は、ガラスを材料科学ではしばしば「過冷却液体」と呼んできた歴史です。ただこちらも注意が必要で、これは「液体のような乱れた構造を保ったまま固まった状態」という意味で、常温で液体として流れるという主張ではありません。実際、現代科学でもガラスは「液体」ではなく、「アモルファス固体」と呼ばれる特殊なタイプの固体だと考えられています。アモルファス固体とは、内部の原子や分子が規則正しく並んでいない、つまり“バラバラ”なまま固まってしまった固体のことです。氷や金属などの「結晶」では原子がきちんと規則的に並んでいるのに対し、ガラスはその並び方が乱れたまま動かなくなったものです。つまり、ガラスは「見かけは結晶のようにカチカチ」だけど、「中身はバラバラ」の固体なのです。ガラスだけでなく、プラスチックや琥珀、特殊な金属ガラスなども、原子の配列が乱れたまま固まる「アモルファス固体」の仲間です。これからは「ガラス=液体」という都市伝説に出会っても、「実はガラスは中身が乱れた“固体”なんだよ」と自信をもって説明できるでしょう。

またこの違いは、熱の伝わり方にも大きく関係しています。

たとえば結晶では、温度が上がると原子がぶつかりやすくなり、熱がうまく伝わらなくなります(熱伝導率が下がります)。

反対に、ガラスでは、温度が上がると熱が伝わりやすくなるという性質があります(熱伝導率が上がります)。

つまり、結晶は温めると「にぶく」なり、ガラスは温めると「はりきる」ような性質があるのです。

この正反対のふるまいは、長い間、材料の研究や開発を難しくしてきました。

電子機器の冷却装置やロケットの断熱材などでは、どちらの材料を使うかによって、まったくちがう工夫が必要になります。

両方の良いところを持つ「理想の材料」は、なかなか見つかりませんでした。

さらに、なぜ結晶とガラスで熱の伝わり方が真逆になるのか、そしてその中間のような性質を持つ材料では熱がどう動くのかも、長いあいだ謎のままでした。

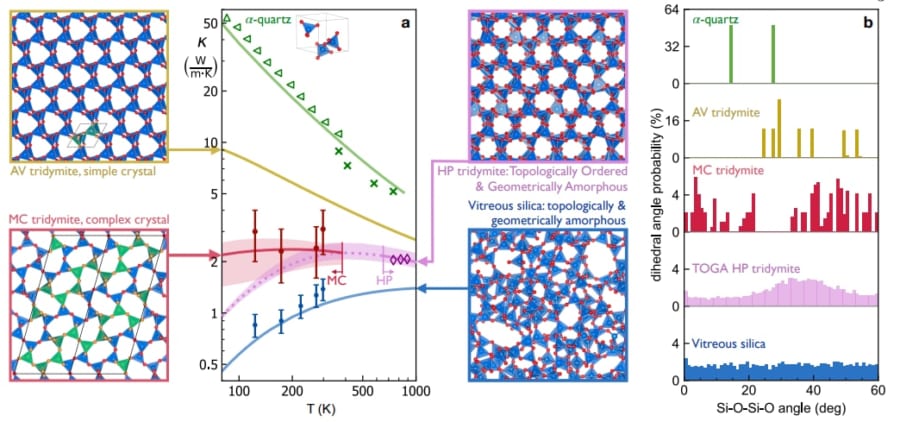

そんな中、2019年にコロンビア大学のミケーレ・シモンチェリさんたちの研究グループは、結晶とガラスの両方のふるまいを、ひとつの数式で説明できる「統一理論」を作り出しました。

この理論では、原子のつながり方は結晶のように整っているけれど、結びつく角度などの形にゆらぎがある――つまり「結晶っぽさ」と「ガラスっぽさ」の両方を持った材料が注目されました。

こうした材料では、「熱の粒」がまっすぐ進む道と、「熱の波」が飛び移る道が両方あり、温度を上げたときに、一方の道がせまくなっても、もう一方の道がひろがることで、熱伝導率がある温度の範囲でほとんど変わらなくなる、という予想が立てられたのです。

コラム:熱が通る「粒と波の経路」とは?

私たちが感じる「熱」は、目には見えないけれど、材料の中を移動している運び手がつかさどっています。この運び手は「フォノン」と呼ばれ、かんたんに言えば「仮想の熱の粒」のようなものです。結晶の中では、フォノンはまるで玉入れのボールのように、原子から原子へバトンをつなぐように熱を運びます。このように粒が道をまっすぐに進むような伝わり方が「粒の経路」です。でも、道が曲がっていたり、混み合っていたりすると、粒はぶつかりあって伝わりにくくなります。一方、「波の経路」は、水面に広がる波のように、熱が“揺れ”として伝わっていくタイプです。ガラスのように原子がバラバラな物質では、この波の通り道がうまくできません。ですが、量子力学のトンネル効果という現象によって、直接つながっていない場所へも熱の波が飛び移れるのです。そして温度が上がると、この波の通り道がより活発になって、熱が伝わりやすくなります。

ただ理論を実証するには、特別な材料が必要でした。 そこで注目されたのがシリカ(SiO₂)の一種である「トリディマイト」という鉱物でした。

しかしそれは地球産のトリディマイトではなく隕石由来のトリディマイトでした。

なぜ地球産ではなく隕石産を選んだのかというと、地球の地殻ではトリディマイトは高温火山岩など特定の環境でしかほとんど見つからず、産出量が極めて限られているうえに、長い地質過程の中で別の鉱物相に変わってしまうことも多いからです。

一方、隕石中のトリディマイトは、形成当時の高温高圧環境がほぼそのまま保存され、地球環境にさらされることなく数十億年単位で安定してきたため、結晶的秩序とガラス的ゆらぎが共存する「中間構造」が手つかずの状態で残っている可能性が高いと考えられました。

そのためシモンチェリ氏らは1724年にドイツ・シュタインバッハに落下した隕石から採取したトリディマイトの試料で熱伝導特性を測定する計画を立てました。

果たして300年前の隕石から取り出した鉱物に、熱の法則を覆すような力が秘められていたのでしょうか?

300年前の隕石に含まれていた鉱物は熱の流れの法則に反する

約300年前の隕石から見つかった鉱物に、本当に不思議な性質があるのか?

研究チームはパリ自然史博物館に保管されていたシュタインバッハ隕石から特別な許可を得て試料を切り出し、理論で予測されていた性質が実際に現れるかを調べました。

実験では、切り出した試料の表面に金の薄い膜をコーティングし、「モジュレーテッド・サーモリフレクタンス(MTR)」という光を使った方法で熱の伝わり方を測定しました。(実際の温度はおよそ120K(−153℃)から室温までの範囲で行われました。)

この実験データを理論モデルと組み合わせて解析した結果、この鉱物は80K(−193℃)から380K(約107℃)あたりの広い温度の範囲で、熱の伝わりやすさ(熱伝導率)がほぼ変わらないことがわかりました。

さらに高温になると、製鉄所で使われる耐火れんがの中に自然にできる「TOGA相」という別のタイプのトリディマイトでも、同じような性質が見られることも明らかになりました。

この不思議なふるまいの理由は、トリディマイトの原子の並び方にあります。

この鉱物は、原子どうしのつながり方はきれいにそろった「秩序ある構造」をしています。

一方で、結びつく角度や形には小さなズレやゆらぎがある「乱れた構造」の面も持ち合わせています。

つまり、結晶とガラスの性質をあわせ持った“ハイブリッド構造”になっているのです。

このため、熱を運ぶ原子のふるえ(フォノン)は「一部では粒のようにまっすぐ伝わり(結晶的伝導)、一部では波のように量子のトンネル効果で飛び移る(ガラス的伝導)」という二つのルートが同時に存在しています。

温度が上がると、「粒」が運ぶ熱は伝わりにくくなります。

一方、「波」による熱の伝達は、温度が上がるとむしろ活発になります。

逆に温度が下がると、「粒」は元気になり、「波」はおとなしくなります。

この2つのルートがちょうどおたがいを打ち消し合うように働くことで、全体としては熱の流れやすさが温度にほとんど影響されなくなるのです。

たとえばクラス全員で「熱」が入ったバケツリレーをすると、結晶の場合、生徒たち全員がきれいに一列に並んでバケツ(水)を手渡しで運ぶイメージです。

温度を上げると生徒たちの振動が激しくなり、熱のリレーも上手くいかなくなり結果として熱の入ったバケツを運ぶ速さ(熱伝導率)が下がってしまいます。

一方、ガラスの中では生徒たちが教室中をバラバラに動き回り、バケツを投げ渡しているイメージです。

秩序はありませんが、温度が上がるとその投げ渡しはますます活発になり、さらには量子力学的なトンネル効果によって、直接手が届かない遠くの相手にもバケツを渡せるようになります。

こうして、ガラスでは温度上昇とともに熱バケツのリレーが加速していくのです。

では今回見つかった隕石中の鉱物ではどうでしょうか?

このクラスでは生徒たちの一部はきれいに一列に並び、残りは好き勝手に動き回っています。温度が上がれば列の生徒は熱バケツリレーの速度は落ちますが、バラバラ組の生徒の熱バケツの投げ飛ばしはどんどん大きくなっていきます。

逆に温度が下がれば列の動きはキビキビし、バラバラ組は大人しくなるでしょう。

この現象は、理論と実験が一致した初めての例であり、研究チームはこの新しい熱伝導の仕組みを「PTI伝導」(Propagation–Tunneling Invariant)と名付けました。

温度を変えても熱伝導率が同じ物質は材料革命を起こす

温度を変えても熱の伝わりやすさ(熱伝導率)がほとんど変わらない物質が、本当に存在すると分かったことは、材料の研究においてとても大きな発見です。

まさに「熱の流れ方の常識をくつがえす鉱物」と言えるでしょう。

温度が変わっても性能が変わらない特別な素材があれば、精密な機械や産業の設計が一気に進むと考えられます。

それと同じように、熱の伝わり方が安定した素材が登場すれば、未来の材料づくりに大きな革命をもたらす可能性があります。

今回の研究では、隕石の中に含まれるトリディマイトという鉱物で、「粒」と「波」が熱を運ぶ働きが温度によってちょうど釣り合い、ある温度の範囲で熱伝導率が変わらなくなる「PTI伝導」という現象が初めて実証されました。

この発見が実際に役立つ場面として、まず考えられるのは、高温の工場で使われる設備のエネルギー効率を高めることです。

たとえば、鉄を作るときに使われる「熱風炉(ねっぷうろ)」では、中を囲むレンガ(耐火れんが)の熱伝導率を少しだけ高めるだけで、加熱にかかる時間が約8.2パーセントも短くなると試算されています。

現在、鉄を1キログラム作るたびに、約1.4キログラムもの二酸化炭素(CO₂)が出ると言われており、エネルギーを無駄なく使える材料の開発は、地球の環境を守るうえでもとても重要な課題です。

もし、PTI伝導のように温度差に影響されない断熱材や熱交換器が実用化できれば、エネルギーの節約とCO₂の削減に大きく貢献できると期待されています。

さらに、この鉱物は火星でも見つかっており、その変わった熱の性質を調べることで、火星のような惑星が、温度の変化が大きい環境でどのように冷えたり進化したりしてきたのかを知る手がかりになるかもしれません。

PTIのような性質があるかどうかは、惑星の中の温度が時間とともにまっすぐ下がっていくのか、それとも複雑に変化するのかにも影響します。

そのため、PTIは惑星の中身や歴史を探るうえで大事なヒントになるのです。

この研究の背景には、AI(人工知能)と量子力学の組み合わせによる最先端のシミュレーション技術があります。

シモンチェリさんのチームは、原子どうしの力の関係をもとに計算する「第一原理計算」と、AIの力を組み合わせることで、これまで予測が難しかった材料の性質を高い精度で調べられるようにしました。

今回のPTI伝導の発見も、こうした理論と実験をうまく組み合わせることで、はじめて明らかにされたのです。

1724年に地球へ落ちた隕石の中にあった、300年間気づかれなかった“熱の謎”は、現代の科学によってついに解き明かされました。

PTI伝導という新しい考え方は、エネルギーをうまく使うための素材開発から、惑星の進化を理解する研究まで、いろいろな分野に新しい道をひらく発見といえるでしょう。

参考文献

AI cracks a meteorite’s secret: A material that defies heat

https://www.sciencedaily.com/releases/2025/08/250803233115.htm

元論文

Temperature-invariant crystal–glass heat conduction: From meteorites to refractories

https://doi.org/10.1073/pnas.2422763122

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部