「池に石を投げてできる波は、本当に“好きな形”に集められるのか?」

40年以上「絶対にこうなる」と信じられてきた波の法則――溝畑・竹内予想――が、わずか17歳の数学者によって覆されました。

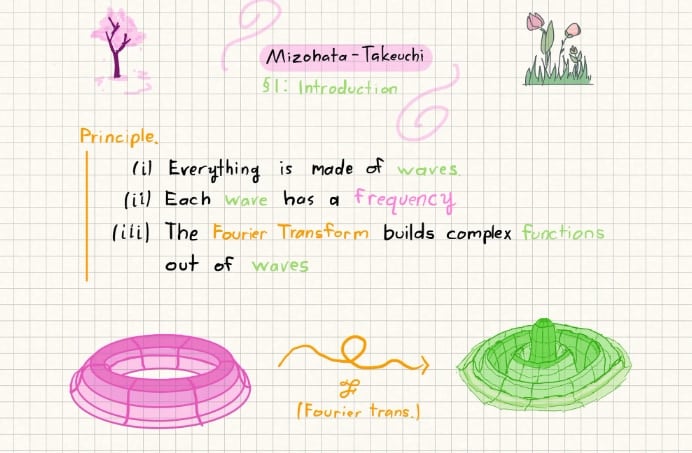

この予想は、曲がった面の上で波(関数)がどのようにエネルギーを集められるか、という現代数学の根幹に関わる難問であり、もし正しければフーリエ解析や波動方程式の数々の難問の解決にもつながると期待されてきました。

しかし、カリフォルニア大学バークレー校のハンナ・カイロさんは、“ある特別な配置”を用意することで、波が「細い線状の領域に沿った重みの合計で全体の強さをコントロールできる」という従来の常識を破る反例を構築し、40年越しの「溝畑・竹内予想」が偽であることを突き止めたのです。

(※溝畑・竹内予想についてやや突っ込んだ解説を読みたい人は最終ページに飛んでください)

研究内容の詳細は『arXiv』にて発表されました。

目次

- 40年間信じられていた「溝畑・竹内予想」

- 17歳の少女が「溝畑・竹内予想」が偽であることを証明

- 数学界を揺るがす反証の衝撃

- 溝畑・竹内予想とは何か?

40年間信じられていた「溝畑・竹内予想」

『溝畑・竹内予想』を簡単に言えば、ざっくり言うと、曲面から作る波の“全体の強さ”は、直線に沿って重みを積分した値の最大でコントロールできる――という不等式の予想です(直感的には“チューブに沿って目立つ”)。

曲がった面(わずかでも曲率を持つ面)上で波を考えたとき、「波が作る模様は細長い線状の領域にしか集中しない」というのが溝畑・竹内予想の直感的なイメージでした。

言い換えれば、波を起こす条件に制限がある場合、波のエネルギーはどうしても線に沿った形に偏ってしまい、極端に曲がった複雑なパターンは生み出せないということです。

例えば池全体で自由に波を作れるなら、どんな複雑な模様でも描けます。

でも“使える波”が限られていると、できる模様も限られます。

溝畑・竹内予想は、そんな制限のもとでは波の模様のエネルギーの大きさは“細い線”や“チューブ”のような範囲に沿った合計でコントロールできると考えられていました。

この予想は、波動方程式やフーリエ解析の難問を解くカギとして長年重視されてきました。

ただ1980年代の提唱以来、世界中の数学者が証明に挑みましたが、40年近く誰も決定的な証拠を見つけられずにいました。

それでも数学者たちは「きっと正しいはずだ」とこの予想を信じ続けていたのです。

そんな難問に真正面から挑んだのが、当時17歳のハンナ・カイロさんでした。

バハマ生まれの彼女は幼い頃から数学に没頭し、高校へ通わずオンライン教材や個人指導で飛び級的に実力を伸ばしてきた異才です。

11歳で微分積分を終え、オンライン教材などを活用し高校数学や大学レベルの内容まで独学で身につけていました。

その才能が認められ、16歳で渡米するとカリフォルニア大学バークレー校の授業に特別に参加する機会を得ました。

そして大学の解析学の授業で、この溝畑・竹内予想(の簡易版)に出会います。

課題として提示されたこの難問にカイロさんは魅了され、次第にオリジナルの予想そのものの攻略に没頭していきました。

本人は「授業担当の教員を納得させるまで少し時間がかかった」と振り返っています。

カイロさんは粘り強く食らいつき、その結果生まれたのが今回の「反証」なのです。

しかし証明への道のりは険しく、従来の手法では壁に突き当たっていました。

当初は証明を目指したものの、行き詰まりをきっかけに「むしろ成り立たないのでは」と方針転換しました。

彼女の目的は、まさに溝畑・竹内予想に反する反例を見つけ出すことでした。

証明が難しいなら、いっそ例外を示してひっくり返そうという大胆な発想です。

では、カイロさんはどのようにして予想を打ち破る反例を作り出したのでしょうか?

17歳の少女が「溝畑・竹内予想」が偽であることを証明

では、カイロさんはどのようにして予想を打ち破る反例を作り出したのでしょうか?

ポイントは波の配置の仕方にあります。

数学的には「関数の周波数成分をどこに集中させるか」という問題ですが、ここでは池に石を投げるアナロジーで説明してみましょう。

普通は石を投げ入れる位置(波の発生源)がばらばらだと、波紋の重なり方もまばらになり、大きなずれや誤差は生じにくいものです。

カイロさんは「波を起こす位置」を高次元の特別な格子状に配置し、その格子を低次元空間に投影して得られるパターンを利用する方法を考案しました。

こうすると投影パターンの性質により、水面上の思いもよらない位置で波紋が重なり合い、干渉が特に強まる箇所が生まれます。

この配置では、どの方向から直線的に見ても一度に見える波の数は限られますが、全体としてはわずかな「上乗せ効果」が積み重なり、特定の場所で波の強さが理論上の見積もりを上回ることになります。

その結果、従来の予想が前提としていた見積もり(「波の模様は細い管状に収まる範囲でしか強くならない」という想定)では抑えきれない「上振れ」が必ず生じる配置を作れることがわかりました。

カイロさんの論文では、この「対数的な誤差(log R損失)」が避けられない場合が存在することを厳密に示しています。

つまり「どんなにうまく波を選んでも、完全には予想通りにならない」ことを証明し、「溝畑・竹内予想」は反例によって否定されたのです。

わずかながら予想を上回る程度の「破れ」ではありますが、一度でも破れれば予想は崩壊します。

カイロさんが作り出したたった一つの例によって、溝畑・竹内予想は一般には成り立たないことが証明されたのです。

数学界を揺るがす反証の衝撃

17歳の無名の学生が40年越しの数学の常識を覆した──このニュースは数学界のみならず世界を驚かせました。

ある専門家は「皆が衝撃を受けた、こんなことは見たことがない」とコメントし、長年信じられてきた前提が崩れた衝撃の大きさを物語っています。

今回の発見によって、数学者たちは調和解析の理論を見直し、新たな方針を考える必要に迫られました。

例えば、複数の波が関与する難問を溝畑・竹内予想を土台に一気に解決しようとするアプローチは、この反例によって使えないと分かりました。

発見者と同じくこの予想を証明しようと2年間取り組んでいた研究者も「我々は全員衝撃を受けた、こんなことは見たことがない」と語っています。

カイロさんの反例は「この道筋で一気にゴールへ到達することは不可能だ」と示しました。

しかし裏を返せば、研究者たちは方針を練り直し、局所的に扱ったりわずかな誤差を認める条件付きの形に緩めたりすることで、まだ成立しうる可能性も見えてきました。

実際、対数的なわずかな誤差を許容した新たな定理が築けるかもしれません。

数学では一つの予想が破れるとき、それ自体が次の研究の扉を開くことが少なくありません。

さらに注目すべきは、この快挙が17歳という若さで成し遂げられた点です。

ハンナ・カイロさんは幼い頃から数学に魅了され、孤独を感じるときは数学の世界に「逃避」していたといいます。

彼女にとって数学は芸術であり友人のような存在で、いつでも頭の中で探検できる広大な別世界でした。

その飽くなき探究心と創造力が、ついに世界の定説を覆す成果を生み出したのです。

カイロさんは高校や学部を経ずにメリーランド大学の博士課程に進学し、さらなる研究に挑んでいます。

高校卒業や学士号を持たずに直接博士課程へ迎え入れられるのは極めて異例であり、それだけ彼女の才能が突出していたことを示しています。

今回見つかった「数学の穴」が今後どのような発展につながるのか──数学という果てしない冒険はこれからも続いていきます。

溝畑・竹内予想とは何か?

調和解析で「拡張作用素」と呼ばれる道具があります。

これは曲面(たとえば放物面・球面・円錐など)上の関数を空間全体に“波”として延ばす操作で、物理でいえば許された周波数だけを使って空間に干渉模様を描くことに相当します。

溝畑・竹内予想(Mizohata–Takeuchi)は、この拡張作用素が作る模様の「形」を、重み関数の「直線に沿った総量(X線変換=直線平均)」で上から押さえ込める、という主張でした。

より専門的に言えば「重み付きL²評価」を、重みのX線最大関数(すべての直線に沿った重みの積分値の最大)で制御する仮説です。

つまり「曲面由来の波のエネルギーは、本質的に“線分(チューブ)構造”に従うはずだ」という幾何学的な見立てとなります。

フーリエ制限理論は通常Lᵖ→Lᑫの写像指数の議論が多いのですが、この予想は珍しく「レベル集合の形」に踏み込んで、エネルギーの線状集中を直線平均で数えれば十分だと述べていました。

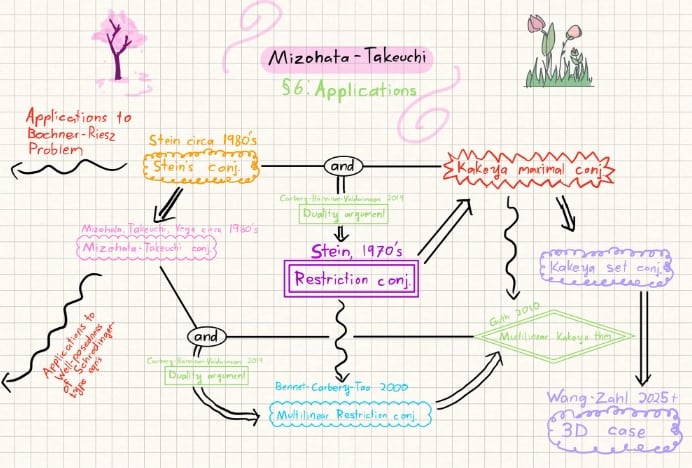

この意味で溝畑・竹内予想とSteinの予想は、レベル集合の幾何を通じて制限問題・Bochner–Riesz・Kakeyaといった分野の核心を“1本の橋”でつなぐ企てだったのです。

歴史的には、分散型偏微分方程式(PDE)の初期値問題が出発点です。

1970〜80年代に竹内正美はシュレディンガー方程式の一次摂動に対するL²の適切性条件を与えようとし、その過程で直線に沿った係数の積分条件が十分条件になり得ると主張しました。

その後、溝畑宏文が議論の誤りを指摘し、問題は「拡張作用素に対する重み付きL²評価」へと自然に置き換えられていきます。

つまり、PDEの適切性(well-posedness)からスタートし、調和解析の幾何学問題へと発展したのがこの仮説の成り立ちです。

この仮説が正しかった場合、直線平均による制御を核に、Kakeya型最大関数やNikodym最大関数を経由し、Bochner–Riesz乗数や制限不等式(とくに臨界的な場合)へと繋がるルートが浮かび上がります。

Steinは1970年代にこの構想を提唱し、その後も多くの研究が“橋”を強化してきました。

多重線形制限の端点(最も際どいケース)についても、Guthによる多重線形Kakeya端点や機能解析的双対化の技術と合流させ、溝畑・竹内型の主張が“損失なし”で成立すれば一気に到達できる、という見通しが共有されていました。

つまり、この予想は単なるきれいな不等式に留まらず、「制限問題の要所へ抜ける幹線道路」の役割を期待されていたのです。

ただし、完全な一般形の証明は長らく成し遂げられず、損失付きの部分的な進展が続いてきました。

球対称など特別な場合の成立や、三次元円錐でのR^(1/4+ε)損失、さらにrefined decoupling理論を利用した一般形でのR^((n-1)/(n+1)+ε)損失などが代表例です。

Guthは講演で、一定のデカップリング公理の範囲ではこの損失を取り除くことはできないと示唆しています。

こうした「損失の壁」が存在すること自体が、この予想が幾何学のきわどい境界に関わっていることを示しています。

2025年、ハンナ・Cairoによる反例はこの直感を決定的に裏付けました。

平面でない任意のC²級超曲面に対し、重み関数と曲面上の関数を巧みに選べば、拡張作用素によって生じるエネルギーは直線平均だけでは抑えきれず、その増幅は必ず対数的な因子(log R)を伴うことが構成的に示されたのです。

つまり、直線平均による最大値を使っても、左辺の重み付きL²ノルムがそれを必ず超えてしまうという状況が明示されました。

これが「一般形の溝畑・竹内予想は偽である」という結論であり、同時にStein型の主張も“対数因子なし”では成立しないことを意味します。

ただし、この反例は“対数まで”の破れに留まり、局所版やR^εレベルの弱い損失を認めれば依然成立の余地が残るという重要な含意も持っています。

予想の完全な勝利は否定されましたが、「どこまで損失を許せば普遍的な制御が可能か?」という新たな精密化問題が浮かび上がったといえます。

調和解析の観点でこの仮説をもう一段専門的に言い直すと、曲面上の測度に対する拡張作用素は、波束分解の視点から「細長いチューブにエネルギーが集中する」像を持っています。

したがって、どんな重みで観測しても、その効果は「直線に沿った重みの最大値」で制御できるはずだ――これが溝畑・竹内の哲学です。

背後にはKakeya的なチューブ充填問題やX線変換の安定性が結びついており、直線族上の平均が最悪の場合でも押さえ込めるという「一次元化」の夢がありました。

Cairoの仕事は、この一次元化が対数的な摩擦なしには成り立たないことを明らかにしました。

幾何学的な偶然を排除しても、自己一致の重なりが一定の割合で必ず起こり、直線平均では拾いきれない微妙な増幅が残ります。

したがって多重線形制限の端点に直結する「損失なし」の機能解析的ルートは閉ざされ、今後は局所化・損失許容・時間周波数解析との組み合わせなど新しい複合戦略が重要になります。

最後に、この予想の学術的価値は単なる真偽では測れません。

Cairo自身も論文で触れている通り、溝畑・竹内やSteinの枠組みは、制限理論の争点を“形の言葉”で捉え直す希少な試みでした。

反例は橋の一部を崩しましたが、同時に局所版の定式化や損失を定量評価するための新たな幾何学・確率論・デカップリング理論などの技術革新を呼び込むきっかけにもなっています。

溝畑・竹内予想とは、「制限理論を指数ではなく形で語る」チャレンジであり、その否定的解答は次世代の正解候補――どの範囲・どの損失・どの観測で普遍性が回復するのか――を鮮やかに照らし出したと言えるでしょう。

元論文

A Counterexample to the Mizohata-Takeuchi Conjecture

https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.06137

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部