中国人民大学(Renmin University of China)で行われた研究により、陰謀論を信じやすい人は、陰謀論的な情報を評価するとき脳の働き方が変わり、ほかの人とは違う特別な反応パターンを示すことがわかりました。

陰謀論を強く信じる人の脳は、その手の情報を目にしたとき、脳の“価値判断”や“不確かさ”を扱う部分が活発に働きます。一方、陰謀論を疑う人の脳は、“記憶の引き出し”を探る部分がより働くのです。

この発見は、陰謀論を信じる人が単に「頭が悪い」というわけではなく、特定の情報に対して特別な脳のバイアスを持っていることを示しています。

しかしなぜ一部の人々は、陰謀論に触れたときだけ脳のスイッチが切り替わるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年5月22日に『Scientific Reports』にて発表されました。

目次

- なぜ人は陰謀論に惹かれる?

- 一部の人々は陰謀論に接すると特殊な脳反応を起こす

- だから何が変わる?反証が効きにくい訳

なぜ人は陰謀論に惹かれる?

陰謀論という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

これは簡単にいうと、「世の中の大きな事件や出来事には、裏で誰かが秘密の計画や悪だくみをしている」という考え方のことです。

歴史上の暗殺事件から最近の新型コロナウイルスまで、さまざまな出来事について、「実は影の組織や政府が裏で操っているのだ」という説が繰り返し主張されてきました。

こうした陰謀論が興味深いのは、一度人が信じてしまうと、単なる噂話にとどまらず、実際の行動や社会の動きにまで影響を与えることがある点です。

例えば、新型コロナのワクチンをめぐる陰謀論では、「ワクチンには体に害がある成分が入っている」とか「ワクチンで個人情報が抜き取られる」といった話が広まりました。

こうした話を信じてしまった人は、実際にワクチン接種を拒否したり、科学者や政府の言うことに耳を貸さなくなったりするケースがあります。

また面白いことに、一つの陰謀論を信じると、他の陰謀論まで次々と信じ込んでしまう傾向も確認されています。

しかも、それらがどんなに矛盾していても関係ありません。

「ある事件は政府が仕組んだ」と信じる人は、「同じ政府が他の事件を隠している」という全く別の陰謀論まで受け入れてしまうことがあるのです。

まるで陰謀論という眼鏡を一度かけてしまうと、世界の見え方がガラッと変わってしまうような状態です。

では、そもそもなぜ人は陰謀論に惹かれ、それを信じ込んでしまうのでしょうか?

単に勉強が足りなかったり、だまされやすい性格だから、と簡単に片付けることはできません。

陰謀論を信じる人は、どんなにきちんとした証拠を示されても、なかなかその信念を手放しません。

まるで、何か特別な粘り強さや強い魅力が陰謀論そのものに隠れているかのようです。

過去の心理学の研究から、陰謀論を信じやすい人にはいくつかの共通点があると分かっています。

たとえば、科学や政府など社会の仕組みそのものへの不信感が強かったり、偶然に起きた出来事にも「何か裏があるのではないか」と疑ってかかりやすい傾向があることが報告されています。

しかし、心理学ではその「心の傾向」は指摘できても、「脳の中で具体的に何が起きているのか」まではよく分かっていませんでした。

そこで今回の研究チームは、陰謀論を信じやすい人の脳の中で、情報をどう処理しているのかを詳しく調べることにしました。

陰謀論を信じやすい人の脳では、そうでない人とは何か異なる働きが起きているのではないか。

そんな予測を立てて、科学的な方法で調べる実験に挑んだのです。

一部の人々は陰謀論に接すると特殊な脳反応を起こす

研究チームはまず、「陰謀論を信じやすい人」と「陰謀論に懐疑的な人」をどうやって分けるかというところからスタートしました。

そこで、388人の若者を対象にオンラインでアンケート調査を行いました。

質問はとてもシンプルなもので、例えば「政府は重大な秘密を隠していると思う」や「世の中で起きることには裏で誰かの陰謀がある」といった陰謀論の典型的な主張に対して、どれくらい同意するかを7段階で答えてもらいました。

そしてその回答から、「陰謀論をどれくらい信じやすいか」という数値を計算したのです。

このアンケートの結果を元に、陰謀論を特に強く信じている上位10%の人と、陰謀論に対して特に懐疑的な下位10%の人を選び、2つのグループを作りました。

次に研究者たちは、これら2つのグループに対して、「脳のどの部分を使って陰謀論や事実の情報を評価しているか」を調べるための実験を行いました。

ここで使ったのがMRIという機械で、これは脳の活動をリアルタイムで詳しく調べることができる特殊な装置です。

MRIを使うと、脳が働いている部分に多く血液が流れることを利用して、どの部分が活発に働いているかを画像で見ることができるのです。

実験では、参加者に陰謀論と事実に関する2種類の情報を見てもらいました。

全部で72本の短い文章を用意し、その半分は典型的な陰謀論の内容、もう半分はそれらの陰謀論に関連した事実情報です。

例えば陰謀論としては、「地球温暖化は発展途上国を抑えるために先進国が仕組んだものだ」とか、「新型コロナウイルスは生物兵器として意図的に拡散された」あるいは「英国のダイアナ妃は計画的に殺害された」など、よく耳にする主張を使いました。

一方、事実情報はそれぞれに対応していて、「地球温暖化は観測データに基づく現象である」、「新型コロナウイルスは今のところ人工的に作られた証拠はない」、「ダイアナ妃はパリのトンネルで交通事故によって亡くなった」といった一般に広く認められた事実を提示しました。

参加者が自然な状況で判断できるように、これらの情報はSNSの投稿のような見た目にデザインされ、また10秒間の音声でも読み上げられました。

参加者には、それぞれの文章について「この情報はどのくらい本当だと思うか」を7段階で評価してもらいました。

そして、この評価をしている間にMRIで脳の活動を詳しく測定したのです。

実験の結果はとても興味深いものでした。

まず参加者たちの回答を見ると、陰謀論を信じやすいグループも懐疑的なグループも、共通して「陰謀論よりも事実情報の方をより強く信じる」という傾向がありました。

これは当然のことにも思えますが、重要なのは次のポイントです。

陰謀論を信じやすい人たちは、懐疑的な人たちに比べると、明らかに陰謀論の方を「より本当らしい」と評価したのです。

一方で、事実情報についての評価は、両グループでほとんど差がありませんでした。

このことは、陰謀論を信じやすい人が、決して「何でも信じる」わけではなく、陰謀論という特定の内容に対してのみ、偏った判断をする傾向があることを示しています。

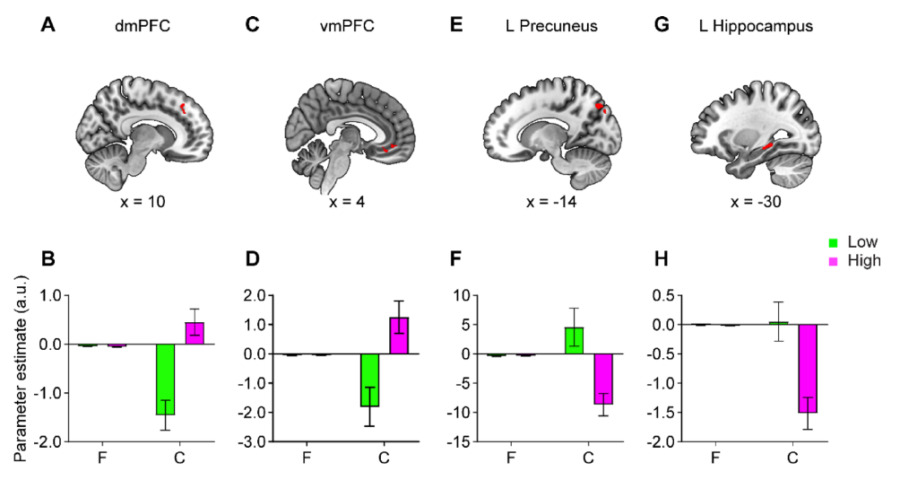

次に研究者たちは、MRIで撮影した脳の画像を詳しく分析しました。

すると、陰謀論を評価しているときにだけ、2つのグループで脳の活動している場所がまったく違うことがわかったのです。

この対照的な現象は専門用語で「二重解離」と呼ばれることもありますが、簡単に言えば「陰謀論に触れたときだけ脳の使い方が切り替わる」ということです。

陰謀論を信じやすいグループは、主に脳の前の方にある前頭前野の一部が活発に動いていました。

具体的には、「腹内側前頭前野(vmPFC)」と「背内側前頭前野(dmPFC)」という場所で、おでこのすぐ裏側に位置しています。

これらの領域は、「その情報が自分にとってどれくらい意味があるか」や、「本当に信じていいのか」という不確かな状態を判断するときに使われる部分です。

つまり陰謀論を信じやすい人は、陰謀論を読んだ瞬間に「自分の考えにぴったり合うか」「本当かもしれない」と迷ったり、魅力を感じたりする回路が働きやすいと考えられます。

一方、陰謀論に懐疑的なグループは、別の脳の場所を使っていました。

「海馬」と呼ばれる脳の中央付近にある部分や、「楔前部(けつぜんぶ)」という頭の内側の上の方にある領域です。

海馬は記憶の中枢として知られ、今まで自分が学んだことや経験したことを思い出して、新しい情報と照らし合わせる役割を持っています。

楔前部も、自分自身がこれまで経験したことを振り返りながら情報を吟味するときに活躍します。

陰謀論に懐疑的な人たちは、こうして自分の持つ記憶や知識を使って慎重に情報の真偽を判断していると考えられるのです。

さらに面白いことに、このような脳活動の差は陰謀論を評価しているときにだけ起きていました。

普通の事実情報を評価するときには、信じやすいグループと懐疑的なグループの脳の活動には明確な違いがありませんでした。

つまり、陰謀論を信じる人は普段から情報を適当に判断しているわけではなく、「陰謀論という特殊な情報にだけ」脳の判断の仕方が変わってしまうという特別なバイアス(偏り)を持っている可能性が示されたのです。

だから何が変わる?反証が効きにくい訳

この研究から言える最も重要な点は、陰謀論を信じる人が「ただ単にだまされやすい人」というわけではないということです。

むしろ、陰謀論を信じる人たちは特定の情報に対して独特な脳の反応パターンを持っており、それが彼らの信念を支えているのです。

現実の情報に対しては普通の判断ができているのに、陰謀論に触れた途端、脳内で別のスイッチが入ったように情報の受け取り方が変わってしまうのです。

こうした「陰謀論モード」の存在は、なぜ彼らが反証を突きつけられても考えを改めないのかを、神経科学的に説明する手がかりになるものと言えるでしょう。

実際、高い陰謀論信奉者では、不確かな情報に対しても前頭前野が活発になり信念を維持する方向に働く一方、低い人では豊富な記憶ネットワークを動員して真偽を吟味するという“すれ違い”が起きていました。

ただし、本研究には注意すべき点もあります。

被験者は中国の若い成人に限られ、異なる文化や状況でも同じ結果が得られるかは今後の研究で確認が必要です。

しかし、こうした制約がある中でも、陰謀論にハマる心理の一端が脳の働きとして示された意義は大きいと言えます。

従来は「情報リテラシー教育を強化すればデマに騙されないだろう」と考えられがちでしたが、本研究は問題がそれほど単純ではない可能性を示唆します。

つまり、人によっては脳の情報処理の偏りとして陰謀論へのハマりやすさが現れているため、単に事実を提示するだけでは効果が薄いかもしれないのです。

では、陰謀論に立ち向かうにはどうすれば良いのでしょうか?

今回の研究はこの点についても重要な示唆を与えてくれます。

陰謀論を単に事実で論破しようとするだけでは不十分で、感情面や価値観に訴えるアプローチが必要だと考えられます。

今後の研究では、情報の伝え方や情報源の示し方によって、人がどのように陰謀論的な情報を評価するかが調べられる予定です。

例えば、単に「それは間違いだ」とデータを示すだけでなく、「なぜその陰謀論が魅力的に感じられるのか」を共有しつつ、その上で事実を伝えるといったコミュニケーションが有効かもしれません。

研究チームは今後、AIが生成する偽情報など新たな問題に対して人々の脳がどう反応するのかも調べたいと述べています。

脳のメカニズムまで理解できれば、「なぜデマに引っかかるのか」をより深く解明でき、より効果的な対策が見えてくるかもしれません。

陰謀論という謎に脳科学のアプローチで光を当てた今回の研究は、社会がこの問題とどう向き合うかを考える上で大きな一歩となりました。

元論文

Neural correlates of conspiracy beliefs during information evaluation

https://doi.org/10.1038/s41598-025-03723-z

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部