アメリカのハワイ大学マノア校(University of Hawai’i at Mānoa)で行われた研究によって、太平洋の海からこれまでの常識を覆すような特異な巨大ウイルスが新たに発見されました。

このウイルスは「PelV-1(ペルブイワン)」と名付けられ、植物プランクトンの一種に感染するものです。

最も驚くべき特徴は、その非常に長い「しっぽ」です。

このしっぽは、最大2.3マイクロメートル(μm)もあり、新型コロナウイルスの直径(およそ0.1μm)の20倍以上に相当します。電子顕微鏡で観察すると、その形状はまるで小さなエイのようです。

また、このウイルスはエネルギーの生産や光合成に関連する遺伝子、さらに光をキャッチするアンテナの役割をするタンパク質の遺伝子まで保有していることも分かりました。

さらに研究では、このウイルスが海洋生態系における植物プランクトンの活動や、ひいては地球規模の炭素循環や気候変動にまで影響を与えている可能性が指摘されています。

果たしてこの巨大ウイルスはどのようにして進化し、しっぽは何に使われていたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月19日に『bioRxiv』にて発表されました。

目次

- ウイルスの常識が揺らぐ

- そのウイルスはエネルギーを作る遺伝子を持っていた

- 尾長ウイルスは地球の炭素を動かしている

ウイルスの常識が揺らぐ

私たちはふつう、「ウイルス」と聞くと、インフルエンザやコロナのような、とても小さくてシンプルなものを思い浮かべます。

実際、多くのウイルスは直径が100ナノメートル(0.1μm)ほどと小さく、わずかな遺伝子だけを持ち、自分では増えることができない存在です。

ところが2000年代に入ってから、「巨大ウイルス」とよばれる変わり者たちが次々と見つかりました。

たとえば「ミミウイルス」「パンドラウイルス」「ピトウイルス」などで、体の大きさは数百ナノメートル以上、持っている遺伝子も数百個という、まるで細菌のような複雑さを持っています。

中でも2018年に見つかった「ツパンウイルス」には、0.55〜1.85μmもの尾がついていました。

でもこれまで巨大ウイルスは、主に陸や淡水に住むアメーバなどを感染先としており、海の中の植物プランクトンに感染する例はほとんど知られていませんでした。

これは大きな盲点となり得ます。

なぜなら、海は地球の「呼吸」を支える場所。

植物プランクトンは光合成によって酸素を生み出し、二酸化炭素を吸収しています。

そして、このプランクトンにウイルスが感染すると、大量に死んでしまうこともあります。

こうした感染が、地球の炭素の流れや気候にまで影響しているかもしれないのです。

ところが、実際に植物プランクトンに感染するウイルスがどんな姿なのか、詳しく調べられたことはまだほとんどありません。

特に、赤潮(海が赤くにごる現象)の原因にもなる「渦鞭毛藻(うずべんもうそう)」というグループについては、巨大ウイルスの報告はほんのわずかしかありませんでした。

そこで今回、アメリカ・ハワイ大学の研究チームが動きました。

研究者たちは、北太平洋のハワイ近くの海から植物プランクトンの仲間「Pelagodinium(ペラゴディニウム)」を取り出し、実験室で育てていました。

そしてその培養液の中から、新たなウイルス「PelV-1」を発見したのです。チームはこのウイルスの姿や性質をくわしく調べはじめました。

そのウイルスはエネルギーを作る遺伝子を持っていた

PelV-1とはいったい何者なのか? そして、あの「とんでもなく長いしっぽ」にはどんな意味があるのでしょうか?

その正体を探るために、研究チームはまず、このウイルスの見た目をじっくり観察することから始めました。

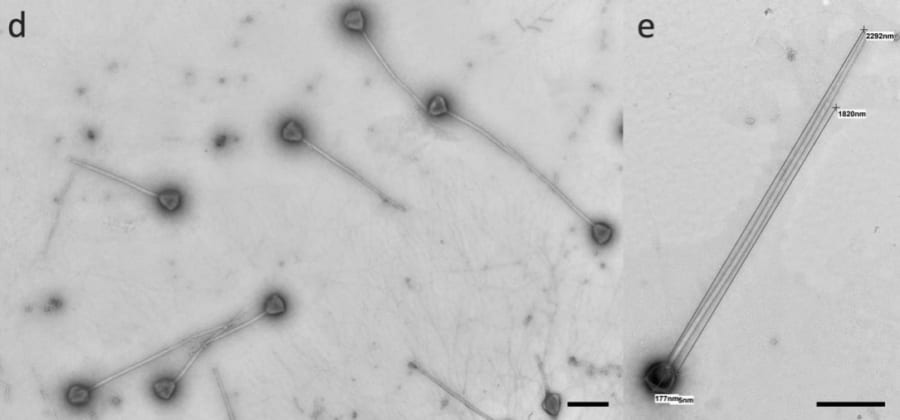

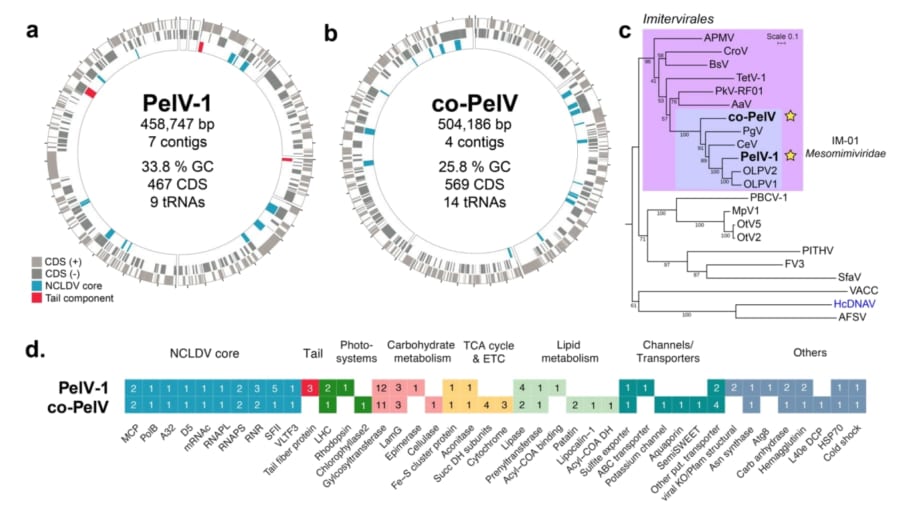

特殊な電子顕微鏡を使ってウイルスを見てみると、PelV-1は直径およそ200ナノメートル(0.2マイクロメートル)の多角形のかたい殻(カプシド)を持ち、そこから細長いしっぽのような構造が1本、ひょろっと伸びていることが分かりました。

このしっぽは幅がたった30ナノメートルくらいしかありませんが、長さはなんと最大で2.3マイクロメートルにもなるのです。

これは、カプシド本体の10倍以上の長さです。

大腸菌などの普通の細菌と同じくらいの長さだと考えると、いかに大きいかが分かります。

このしっぽは、今まで見つかったどのウイルスよりも長いとされています。

たとえば、P74-26というウイルスのしっぽは約0.875マイクロメートル、ツパンウイルスという巨大ウイルスでも0.55~1.85マイクロメートル。それらを上回る長さなのです。

さらに驚くのは、PelV-1のカプシドの反対側には、星の形をした「ふた」のような部分(スターゲート)と、その近くに短く太い突起があることです。

この突起がどんな役割を果たしているかはまだはっきりしていませんが、ウイルスの中身を放出する通路と関係しているかもしれないと考えられています。

続いて、研究チームはPelV-1の「中身」、つまり遺伝子の情報も解析しました。

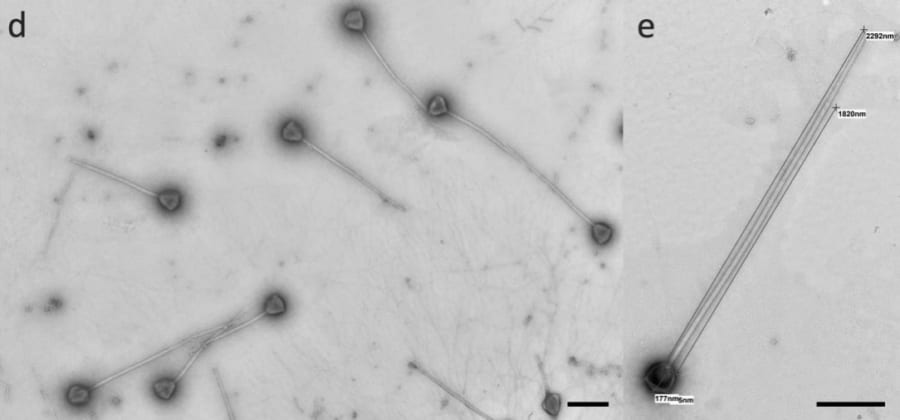

PelV-1のDNAは約46万塩基対という非常に大きなサイズで、これはふつうのウイルスと比べて桁違いに大きいものでした。

その中には、数百にのぼる遺伝子が詰まっていました。

特に注目されたのは、エネルギーを作り出すためのしくみに関係する遺伝子です。

たとえば、細胞の中で食べ物からエネルギーを取り出す「クエン酸回路(TCA回路)」にかかわる酵素の設計図や、脂肪を分解・合成するための遺伝子が見つかりました。

さらに、光を集めるためのたんぱく質(ライトハーベスティングコンプレックス)や、光を感じて反応する「ロドプシン」というたんぱく質の遺伝子もありました。

そのほかにも、水を通す「アクアポリン」、イオンの出入りに関わるチャネル、糖の出入りを助ける輸送体など、さまざまな「便利な道具」がそろっていたのです。

これだけの装備を持つウイルスは、ほとんど例がありません。

研究者たちは、PelV-1がこうした遺伝子をもともとは感染相手のプランクトンから取り入れた可能性があると考えています。

こうした遺伝子が感染した宿主の細胞の動きを変えることで、ウイルスの増殖を助けているのかもしれません。

さらに、PelV-1は感染のときに姿を変える「変身ウイルス」でもありました。

研究チームは、PelV-1が植物プランクトンの細胞に感染するようすを時間を追って観察しました。

すると、ウイルスはまず長いしっぽを使って細胞の表面にピタッとくっついていました。

しかしその後、細胞にしっぽを刺すのではなく、まるごと細胞に取り込まれていったのです。

この動きは「エンドサイトーシス」という、細胞が外のものを飲み込む仕組みに似ているものでした。

もっとおどろいたのは、感染後しばらくたった細胞の中からは、しっぽが付いたウイルスの姿がまったく見えなくなっていたことです。

そのかわり、しっぽのないPelV-1が大量に作られていました。

つまり、ウイルスは感染するときにしっぽを「ポロッと捨ててしまう」ようなのです。

そして、感染し終わったウイルスがまた海の中に放たれると、今度はしっぽがちゃんと生えた姿になっているのです。

まるで「使い捨て変身グッズ」のように、感染のたびにしっぽを付けたり外したりしているのです。

この変身のしくみは、これまでのウイルスではほとんど見られない非常にユニークなものです。

最後に、研究チームはPelV-1とは別に、同じ海水サンプルからもう一種類の巨大ウイルスも見つけました。

こちらは「co-PelV(コ・ペルブイ)」と呼ばれていて、PelV-1と同じグループのウイルスでした。

ただし、このウイルスはPelV-1のような長いしっぽは持っていないようでした。

ではPelV-1のしっぽは何のために存在するのでしょうか?

尾長ウイルスは地球の炭素を動かしている

今回の研究で見つかったPelV-1(ペルブイワン)は、ウイルスに対するこれまでのイメージを大きくくつがえす存在です。

ふつう、ウイルスといえば「小さくて単純」という印象が強いかもしれません。

でもPelV-1は、体のサイズも、持っている遺伝子の数も、そして“できること”も、今までのウイルスとはまったくちがっていました。

とくに注目されたのが、PelV-1の持つ「しっぽ」です。

このしっぽは2.3マイクロメートルもあり、広い海の中でウイルスが効率よくプランクトンと出会うための「釣り竿」や「アンテナ」のような役割をしているかもしれません。

研究チームは、このしっぽがあることで、ウイルスの「体の大きさ」が広がり、より多くの宿主(感染する相手)にふれるチャンスが増えると考えています。

とくに、栄養が少なくて生きものの数も少ない外洋(おおよそ海のどまんなか)では、そうした工夫が生き残りに有利になるのかもしれません。

また、この長いしっぽは、宿主細胞への侵入後には見られなくなるため、ウイルスが細胞に取り込まれた後に切り離される、または感染過程の中で不要になる「使い捨て」の構造である可能性も示唆しています。

つまり、この構造は宿主への最初の接触や侵入を促進するために重要であるものの、感染後は必要がなくなり破棄される、特殊な戦略的構造としているのです。

またPelV-1は、ただ感染して「こっそり中身を入れて終わり」というタイプのウイルスではありません。

遺伝子の中には、エネルギーを作るための装置や、光を使ってはたらくたんぱく質など、ふつうは「細胞」にしかないような高度な機能がそろっています。

こうした遺伝子を持つことで、ウイルスは感染相手の中でエネルギーや栄養の流れを“自分好みに”変える力を持っている可能性があります。

このようにPelV-1は「ただの病原体」ではなく、「エネルギーを操る、戦略を持つ存在」のようにも見えてきます。

ウイルスと細胞、生命体と非生命体のちがいって何?という疑問を考えるきっかけにもなるかもしれません。

さらに大きな視点で見ると、PelV-1のようなウイルスは、私たちがふだん気づかないところで、地球の環境にも関わっている可能性があります。

たとえば植物プランクトンは、海の中で光合成をして、たくさんの酸素を生み出しています。

同時に、二酸化炭素を吸い取って、地球の空気のバランスをとる大事な役割も果たしています。

PelV-1のようなウイルスが植物プランクトンに感染すると、そのプランクトンは死んで分解されます。

そのとき、もともとプランクトンがためていた炭素は海の中へ流れ出したり、深海へと沈んでいったりします。

つまり、こうしたウイルスの感染が繰り返されることで、海の中の栄養の流れだけでなく、地球全体の「炭素のサイクル」にも影響を与えるのです。

もしかしたら、PelV-1のようなウイルスたちが、見えないところで地球の空気や気温のバランスを支えているのかもしれません。

まるで「姿は見えないけれど、地球全体の“黒子”として働く巨大な役者」のようです。

今回の発見は、巨大ウイルスの世界を少しだけのぞくことができた第一歩にすぎません。

PelV-1のような不思議なウイルスは、海のどこかにまだまだたくさんひそんでいるかもしれません。

これからの研究が進めば、さらに面白いウイルスが発見されることでしょう。

元論文

A dinoflagellate-infecting giant virus with a micron-length tail

https://doi.org/10.1101/2025.07.19.665647

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部