香港の香港中文大学(CUHK)を中心とする研究チームが行った最新の研究によって、リチウムイオン電池の安全性と長寿命化を両立させる、新しい設計の電解液が報告されました。

研究では釘を刺すという極端なテストも行われましたが、温度上昇が3.5℃未満に抑えられ、商用電解液のセルが555.2℃に達するのと比べて格段に安全性が向上しました。

また、高電圧の条件で1000回の充放電を行っても、容量の81.9%を維持し、寿命も従来電解液の約1.5倍(運転時間では約4倍超)延びることが確認されました。

これまで、電池の安全性と性能の両立は難しいとされていましたが、この研究はその常識を大きく覆す可能性を秘めています。

私たちが普段使うスマホや電気自動車のバッテリーから「爆発」や「発火」の心配が減る可能性が高まるのかもしれません。

いったいどんな仕組みでリチウムイオン電池の危険性を抑えているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月17日に『Nature Energy』にて発表されました。

目次

- リチウムイオン電池が発火する新たな理由が見えてきた

- リチウムイオン電池の弱点を克服—革新的な温度スイッチ戦略

- 穴が開いても燃えない—常識を覆す電池への期待と課題

リチウムイオン電池が発火する新たな理由が見えてきた

「スマホのバッテリーに穴が空いたら…?」

そんな想像をするだけでもゾッとしてしまいます。

ですが、実際にはリチウムイオン電池が原因の火災事故が近年急増しています。

東京消防庁の発表によれば、令和5年に起きたリチウムイオン電池関連の火災は167件(東京消防庁公表資料、2024年7月12日)と過去最多を記録しました。

スマートフォンやパソコン、電気自動車など、身近で当たり前に使われているはずの電池が、実は私たちの生活を脅かす存在になっているわけです。

しかし、ここで疑問が生まれます。

これほど多くの研究者や企業が「安全な電池」を目指して取り組んできたにもかかわらず、なぜまだリチウムイオン電池は燃えてしまうのでしょうか?

実は、これまでにもリチウムイオン電池を安全にするための数多くの工夫が試みられてきました。

たとえば電池の中に燃えにくい添加剤を混ぜたり、燃えにくい性質をもった溶媒を使った「難燃電解液」を採用したりする方法です。

ところが、残念ながらそうした「燃えにくいはず」の電解液でも完全な安全化にはつながりませんでした。

実際、難燃性をうたった特殊な電解液でも、内部でショート(短絡)が起きた場合には短時間で激しく高温に達することが報告されています。

結局のところ、熱暴走と呼ばれる危険な現象を完全には抑えきれないのです。

こうなると、リチウムイオン電池の中で何が起きているのかをもう少し詳しく見ていく必要があります。

そもそも、リチウムイオン電池の中では何が起きているのでしょうか。

電池の中には「電解液(でんかいえき)」と呼ばれる液体が入っています。

この液体の中をリチウムイオンが移動することで電気が生み出される仕組みです。

しかし、この電解液には問題がありました。

従来型の電解液には可燃性の有機溶媒(燃えやすい性質をもつ液体)が使われているのです。

こうした可燃性の液体が熱で蒸発し、気体となって発火や爆発を引き起こします。

また、電池を繰り返し充電すると、負極側にはデンドライト(金属の細い結晶)などが成長し、短絡の一因となることがあります。

これが電池内部の仕切り膜を突き破って正極まで到達すると、内部でショート(短絡)が起きます。

そのショートによって発生する急激な発熱が、電解液に引火し、大きな事故につながるのです。

ここで先ほど述べた「難燃電解液」が登場しますが、じつは難燃化してもこうした内部短絡そのものは防げず、電解液の燃焼性を多少抑える程度にしかなりませんでした。

つまり、根本的な安全化には不十分だったのです。

そんな中、近年になって注目されたのが、「イオン会合(イオンかいごう)」という現象です。

そしてもしかしたら、こちらの現象を解決した方が、発火防止に役に立つのではと考えられ始めています。

イオン会合とは、プラスの電気を帯びたリチウムイオンとマイナスの電気を帯びた陰イオン(アニオン)が、電解液の中でお互いに強く引きつけ合い、しっかりと「ペア(対)」になっている状態のことです。

これをイメージとして「分子同士の握手」と表現することもできます。

イオン同士ががっちりと手を組むことで、電池内部の電極表面には「SEI(固体電解質中間相)」と呼ばれる安定した膜が形成されやすくなります。

この膜がきちんとできることで、電池は長い間使い続けても性能が落ちにくくなり、長寿命化を実現しやすくなるのです。

ところが、今回の研究チームはここに新たな疑問を投げかけました。

「イオンがあまりにも強く握手しすぎると、逆に発熱しやすくなって危険ではないか?」ということです。

つまり、イオン会合によって分解反応を起こすためのエネルギーの壁が低くなり、比較的低い温度でも急激な熱反応(熱暴走)が起きやすくなってしまう可能性が指摘されたのです。

電池の性能を高めるために役立つはずの「イオン同士の握手」が、安全面では逆効果になってしまう——。

これが従来の電池開発では解決できなかった「安全性」と「寿命」という二律背反(トレードオフ)の壁だったのです。

では、どうすればこの矛盾を解決できるでしょうか?

研究チームはここで一歩踏み込んで考えました。

イオン同士の握手を状況に応じて「切り替える」ことができれば、この矛盾を解消できるのではないか、という発想です。

つまり、通常時(低温)ではイオン同士がしっかり握手して長寿命化に貢献し、異常時(高温)にはその握手をサッとほどいてしまえば、安全性も確保できるのではないかと考えたのです。

「そんな都合のいい話が本当に可能だろうか?」——これが今回の研究の核心的な問いかけとなったのです。

リチウムイオン電池の弱点を克服—革新的な温度スイッチ戦略

研究チームはまず、電池が危険な熱を出し始める条件を徹底的に調査しました。

そもそも、リチウムイオン電池が「熱を出し始める」とはどういうことでしょうか?

実は電池内部の電極(電気が出入りする場所)と電解液(イオンを運ぶ液体)が接する界面では、一定以上の温度になると化学反応が活発になります。

これが「発熱反応」と呼ばれる現象で、この反応が激しく進む温度の境目を「発熱開始温度(Tonset、トンセット)」といいます。

つまり、このTonsetが低いほど、電池はより低温で危険な状態になりやすい、というわけです。

そこで研究チームは、異なる性質をもつ電解液を合計20種類も用意し、それぞれの電解液がどの温度から熱を発し始めるかを精密に測定しました。

その結果、非常に興味深い事実が浮かび上がりました。

電解液の中でリチウムイオンと陰イオン(マイナスの電気を持ったイオン)がどれだけ強く引き合っているか、つまりどれだけ強く「握手」しているかによって、この「発熱開始温度」が大きく変化することがわかったのです。

具体的には、イオンがより強く握手(=イオン会合)している電解液ほど発熱開始温度が下がり、最大でなんと約94℃も低い温度から発熱が始まることが確認されました。

一般に、低い温度で発熱が始まるということは、それだけ低温の時点でリスクが増すことを意味します。

つまり、イオン同士が強く握手するほど、低い温度で危険な反応が起きてしまうという逆説的な結果が出たのです。

これは少し直感に反する結果かもしれません。

私たちが中学や高校の化学の授業で学ぶのは、「結びつき(結合)が強いほど分解しにくい」、つまり安定だということだからです。

しかし、ここで研究チームは「会合」という特殊な現象に注目しています。

「イオン会合」は一般的な「化学結合」(共有結合や金属結合など)とは性質が異なります。

化学結合は「がっちりとした手錠」のように強固に原子をつなぎとめますが、イオン会合は「仲良く手をつなぐ」程度の比較的弱い相互作用です。

この「弱いつながり」が、電池の安全性に思わぬ影響を与えることが明らかになったのです。

実際、今回の研究では、イオン同士が強く握手(強く会合)すると、それが電池内部での「反応の壁」(専門用語では「活性化エネルギーの壁」)を下げてしまうことが示されました。

「反応の壁」とは、化学反応が起きるために超えるべきエネルギーのハードルのことです。

このハードルが低くなることで、通常より低い温度でも簡単に化学反応(ここでは発熱反応)が起きてしまうのです。

言い換えると、イオン同士が強く握手することで、かえって電池の中では「危険な化学反応が起きやすい状況」が作られてしまったわけです。

こうした結果を踏まえ、研究チームは新たな解決策を考案しました。

イオン同士が強く握手するときと、そうでないときを温度によって自在に「切り替え」られるような電解液を作れば、この矛盾を解決できるかもしれない——それが研究者たちの着想でした。

常温ではしっかりイオン同士が握手して、電極表面に安定した膜(固体電解質中間相:SEI)を作り、電池の長寿命化に役立ちます。

しかし、異常に高温になった時には、握手をパッと手放してイオン同士をバラバラにすることで、危険な熱反応が起きるのを防ごうというわけです。

これを実現するために開発された新技術が「溶媒リレー戦略」です。

溶媒リレー戦略は、イオンの「握手」と「手放し」を二種類の溶媒がバトンタッチするようにコントロールします。

まず、通常温度(低温)では、リチウムイオンに「軽く寄り添う」溶媒が現れ、イオン同士を握手させる環境を作ります。

ところが、異常に高温になったときには、この「寄り添い役」の溶媒がさっとイオンから離れてしまいます。

代わりに登場するのが、「高温でもしっかりイオンをキャッチする」別の溶媒です。

この二番目の溶媒がイオンを受け取ることで、イオン同士がばらばらになり、危険な反応を起こしにくい状態を保つわけです。

例えるなら、「低温ではイオン同士を手をつながせ、高温では手を離させる」という巧妙な「温度スイッチ型」の電解液設計なのです。

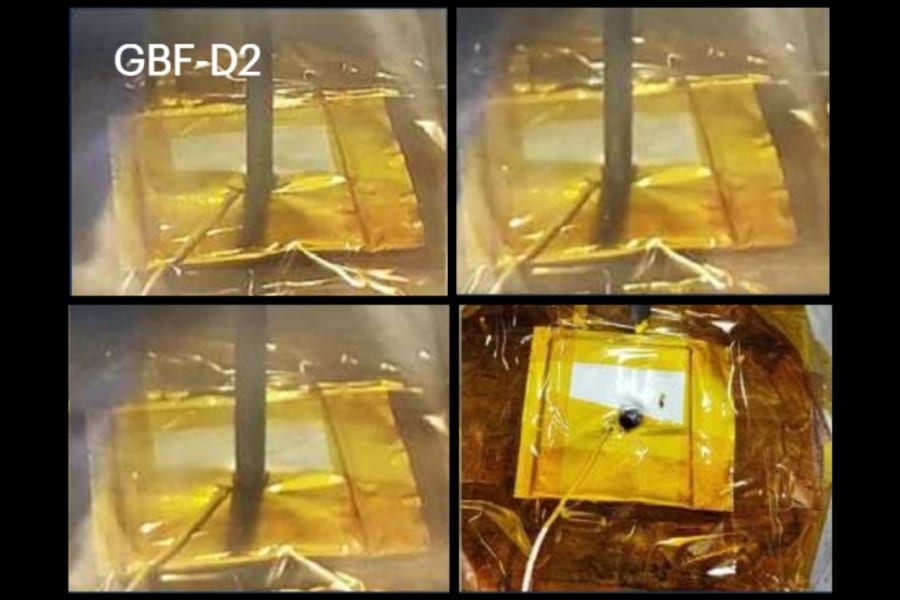

この新電解液が実際に機能するかどうかを確かめるために、研究チームは市販レベルの実用的なリチウムイオン電池(1.1Ah、黒鉛負極・高ニッケル正極)を試作しました。

その結果は研究チームの予想を超えるものでした。

まず、サイクル寿命(充電と放電を繰り返せる回数)が大幅に延びました。

新電解液を使った電池は1000回の充放電を経ても81.9%の容量を維持し、運転時間に換算すると約4100時間に達しました。

従来の電解液では運転時間が1000時間にも満たなかったのですから、今回の新技術は寿命指標で約4倍も改善したことになります。

さらに驚くべきは安全性試験の結果です。

釘を電池に突き刺す「釘刺し試験」を行うと、通常の電解液を使った電池ではわずか数秒で555℃以上という非常に高い温度になり、温度が急上昇して熱暴走に至るおそれがありました。

しかし、新しい電解液を使った電池では、釘を刺した直後でも温度上昇はわずか3.5℃程度に抑えられ、釘刺し試験条件では発火や爆発の兆候が見られませんでした。

この3.5℃という温度上昇は、ちょうどスマホを日なたに置いたとき程度のわずかな熱変化です。

これほど小さな変化であれば、冷却装置で簡単にコントロールでき、電池の発火や爆発を防ぐことができるというわけです。

今回の研究成果は、まさに「穴が開いても燃えない電池」を実現した重要な一歩と言えるでしょう。

穴が開いても燃えない—常識を覆す電池への期待と課題

今回の研究で画期的だったのは、リチウムイオン電池の安全性を「電解液を切り替える」という発想で大きく向上させたことです。

従来、電池の安全性と性能(長寿命や高エネルギー密度)はどうしても「どちらかを取ればどちらかを犠牲にする」という二律背反の関係にありました。

しかしこの研究は、分子レベルの微妙な「握手」と「手放し」を温度によって巧みに切り替えることで、この矛盾をみごとに乗り越えました。

4.5Vでの運用を保ったまま安全性を大きく改善できることが示されたのです。

では、この新しい「温度スイッチ型」の電解液が、実際の私たちの生活にどのような変化をもたらすのでしょうか?

例えば電気自動車の分野を考えてみましょう。

電気自動車に搭載されているリチウムイオン電池は、少しでも軽く、小さく、たくさんの電気を蓄えられるように設計されています。

ところが、そうした高性能電池は熱暴走の危険性が高く、安全を確保するために重くて高価な冷却装置や防爆構造が必要になってしまいます。

これが、電気自動車の設計にとって大きな制約となっています。

しかし、今回の新電解液が実用化されれば、この熱暴走のリスクが根本から大幅に低減され、冷却システムや防爆構造をよりシンプルかつ軽量化できる可能性があります。

その結果、車体重量が軽くなり、より快適で長距離を走れる電気自動車が登場するかもしれません。

これまでよりも安全に、しかも効率よく電気を貯めて運べる電気自動車が当たり前になる時代が見えてきたのです。

さらに、私たちが日常的に使っているスマートフォンやノートPCなどの小型電子機器にも大きなメリットがあります。

電池の発熱や発火のトラブルは、これらの機器の性能を制限し、製品回収(リコール)などの問題も引き起こしてきました。

しかし、今回の電解液が普及すれば、そうしたトラブルが劇的に減ると考えられます。

発火のリスクを心配せずに、より高性能で容量が大きく、高速で充電できるバッテリーが搭載されるようになる可能性があります。

より快適で安心できるデジタルライフが実現される未来が近づいています。

もちろん、こうした理想的な未来が実現するにはいくつかの課題が残っています。

まず、この新電解液を実際に大量生産して普及させるには、コスト面での課題や長期間安定して性能を発揮するかどうかなど、さらなる検証が必要です。

とはいえ、この研究では、すでに実用レベルに近い1.1Ah(アンペアアワー)級の電池セルを使って、その安全性と長寿命性を明確に実証しています。

これはまさに実用化に向けた重要な一歩です。

また、今回の溶媒リレー戦略は、現在広く使われているリチウムイオン電池に新しい電解液を入れ替えるだけで済むため、既存の電池製造ラインをそのまま使うことも検討の余地があります。

さらに将来的には、リチウムイオン電池以外の次世代電池(例えばナトリウムイオン電池など)にも、この電解液の基本的な設計思想を応用できる可能性があります。

こうした拡張性の高さも、この研究成果が持つ大きな魅力の一つです。

さらに論文の補足資料では、電池の性能を高めるために、フッ化エチレンカーボネート(FEC)という添加剤を使った検証も報告されています。

FECを加えることで、より高い電圧(4.5Vを超える範囲)での酸化耐性が改善されることが示されました。

つまり、性能にはさらなる伸びしろがあるということです。

今回の研究成果は画期的であり、私たちの電池に対するイメージや未来への期待を大きく変えるものであることは間違いありません。

「穴が開いたら爆発する電池」というこれまでの常識が覆され、近い将来には「穴が開いても燃えない電池」が現実になる可能性が見えてきました。

電池という当たり前の存在をより安全で信頼できるものへと進化させようとする科学者たちの粘り強い挑戦が、いよいよ実を結びつつあるのです。

元論文

Designing safe and long-life lithium-ion batteries via a solvent-relay strategy

https://doi.org/10.1038/s41560-025-01888-5

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部