中国の南京大学(NJU)を中心とした国際研究チームによって行われた研究により、「量子もつれ」がなくても、まるで量子もつれのような不思議な現象を起こすことが実験で証明されました。

「量子もつれ」とは、2つの粒子がどんなに離れていてもまるで見えない糸を通じて互いに影響し合い、その結果が即座に連動するという、量子力学特有の現象です。

そしてこの「見えない糸」は量子もつれによって成り立っていると考えられてきました。

しかし今回の研究では量子もつれの見えない糸無しでも、量子もつれのような量子的通じ合いを起こせることが示されています。

これは量子の世界で信じられていた「常識」をくつがえすかもしれない大発見です。

では研究者たちは、量子もつれの代りにいったい何を使ったのでしょうか?

結論を一言で言えば「わからないこと」を使いました。

識別不能な現象が起こると、たとえ「量子もつれ」のような直接的つながりがなくても、それを起こした粒子たちは勝手に量子の世界に行ってしまう(量子特有の相関ができる)という、不思議な現象を利用したのです。

研究内容の詳細は2025年8月1日に『Science Advances』にて発表されました。

目次

- 量子もつれなしで「通じ合い」は起こせるのか?

- 「わからないこと」が量子的通じ合いを生み出す

- 見えない糸がなくても通じ合うなら「もつれ」とは何なのか?

量子もつれなしで「通じ合い」は起こせるのか?

ふつうの世界では、ものとものが影響し合うには何かしらの接触が必要です。

例えば、ボールがぶつかったり手で触れたりしなければ相手に何かを伝えることはできません。

さらに、情報が遠くに届くとしても、それは光の速さを超えることはできません。

でも、量子の世界ではそんな私たちの直感が通用しません。

とくに「量子もつれ」と呼ばれる現象では、2つの粒子がどんなに離れていてもまるでテレパシーのように同時に変化します。

たとえば、1つの粒子の状態が「表」と決まると、もう1つはすぐに「裏」となります。

たとえそれが地球の反対側にあっても、銀河の端と端にあっても同じです。

これは「片方を測定したからもう片方が消去法で決まる」のでも「測定した情報や影響がもう片方に伝わって決まる」のでもありません。

2つの粒子は測定される瞬間まで、表でも裏でもない重ね合わせ状態を“共有”しています。

しかし測定すると同時にその共有状態全体が一気に決まり、遠く離れた相手の粒子も瞬時に釣り合いが取れるのです。

このような変化は私たちの直感では説明できません。

しかし、量子もつれが本当に存在することは数十年にわたる実験で確かめられてきました。

その証拠として使われてきたのが「ベルの不等式」という考え方です。

ベルの不等式は1964年に物理学者ジョン・ベルが考案した理論です。

もし世界が古典物理のルールだけで動いているなら、粒子どうしのつながりの強さには上限があります。

しかし量子もつれが存在すると、その限界を超える結果が出てしまいます。

実際、多くの実験がこの不等式を破ってきました。

そのことから「ベルの不等式が破れる=量子もつれがある」という考え方が長い間信じられてきました。

2022年には、この研究分野に取り組んできた科学者たちがノーベル物理学賞を受賞しました。

でも、ここで疑問が生まれます。

「もし量子もつれがまったくない状態でベルの不等式が破られたらどうなるのか?」

ふつうに考えると、それは「ありえない」と思うかもしれません。

なぜなら、これまで非局所的なつながりは量子もつれによってしか説明できないとされてきたからです。

しかし今回の研究チームは、違うアイデアを試しました。

それは「粒子がどこから来たのか、はっきりわからないようにする」ことです。

この「区別がつかない」という状態自体が新しいタイプのつながりを生むかもしれないと考えたのです。

たとえば、まったく同じ服を着た双子がいて、どちらがどちらかわからないとします。

そんなふうに粒子どうしが区別できないとき、量子の不思議な相関が生まれる可能性があります。

実は1990年代にも似たアイデアがありました。

Zou、Wang、Mandelという研究者たちは、光子(光の粒)がどこから来たかがわからなくなると干渉という現象が起きることを示しました。

これは「フラストレーション干渉」と呼ばれるものです。

ただし当時の実験では、こうした効果はあくまで「局所的(近くの粒子どうし)」なものでした。

今回の研究チームはこのアイデアをさらに発展させ、遠く離れた粒子どうしの間でも同じようなつながりが起こせるかを検証しようとしたのです。

果たして本当に量子もつれなしに量子間の通じ合いが可能だったのでしょうか?

「わからないこと」が量子的通じ合いを生み出す

量子もつれなしに量子間の通じ合いが可能なのか?

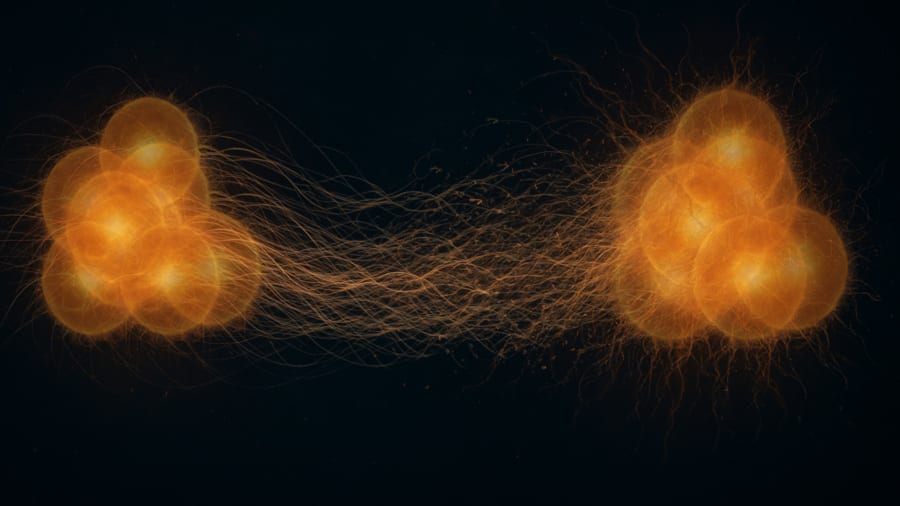

謎を解明するため研究チームは、光の粒(光子)を発生させるための特別な結晶を使いました。

全部で4つの光子発生装置を用意し、それぞれから2つずつ光子が生まれるように設計されました。

この4つの光源には同時にレーザー光を照射し、そこから光子のペアが放出されます。

ただし、発生した光子はそれぞれ異なるルートを通って検出器に向かうものの、途中でルートが重なり合うように調整されています。

その結果、どの光子がどの光源から生まれたのかを、外部からは完全に特定できない状態が作り出されます。

このようにして「見分けがつかない状態(識別不能性)」を意図的に作ることで、量子もつれによらず、光子どうしに特別なつながり(相関)が生まれるのではないか、と研究者たちは考えました。

さらに、光子の周波数や進行方向といった情報が原因で、知らず知らずのうちに「量子もつれ」が生まれてしまわないよう、特殊なフィルターや細い光ファイバーを使って、その影響を可能な限り排除しています。

こうして、「もつれてはいないけれど、見分けがつかない」状態の光子4個を同時に生成することに成功したのです。

たとえるなら、4人のマジシャンが1つの帽子を使って次々とハトを飛ばすようなものです。

観客から見ると、どのマジシャンがどのハトを出したのかを見分けることはできません。

この実験でも、どの光子がどの発生源から来たのかは、最終的な検出器ではわからないように工夫されています。

次に、研究チームは光子の検出ポイントを2か所に分けました。

それぞれの地点は、量子実験でよく使われる名前で「アリス側」と「ボブ側」と呼ばれています。(※AさんとBさんという代わりにアリスとボブと言っているだけで特に深い意味はありません)

アリス側にはA1とA2、ボブ側にはB1とB2というルートを通って、それぞれが同時に2つの光子を受け取るように設定されました。

ただし先ほど述べた通り、ルートが重なっているため、どの光子がどの光源に由来するかを識別することはできません。

その状態で、アリスとボブが受け取った光子の測定結果を大量に記録しました。

その記録をもとに、「ベルの不等式」と呼ばれる手法で相関の強さを解析したのです。

もし光子の間に特別なつながり(相関)がなければ、ベルの不等式が示す限界値を超えることはありません。

逆にこの限界を超える結果が出た場合、それは量子の世界で何か特別なことが起きている証拠となります。

結果は研究者にとっても予想外でした。

なんと、量子もつれをまったく使っていないのに、ベルの不等式を大きく超える相関が観測されたのです。

その違反の度合いは「4σ(シグマ)」を超えており、偶然ではとても説明できないほど明確な差でした。

【コラム】4σとはどういう意味か?

「σ(シグマ)」とは統計学で使う言葉で、「標準偏差」という数値のことです。これはデータのばらつきや揺れ幅を示します。たとえば、クラス全員が同じテストを受けたとき、多くの生徒の点数は平均点の近くに集まります。そこから離れた点数は少し珍しく、そこからさらに離れた点数はもっと珍しい結果になります。この「離れ具合」を表すのがσです。「1σ」はよくある結果。偶然でも起きやすいです(約68%の確率で起こる)。「2σ」になると少し珍しい結果です(約5%の確率)。「3σ」はとても珍しいです。偶然ではほとんど起きません(約0.3%の確率)。「4σ」になると、さらにもっと珍しい結果では約0.006%の確率でしか起きません。つまり、「4σ」というのは「偶然で起きる確率が0.006%しかないくらい珍しい結果」を意味しています。言い換えると、4σというのは、「99.994%偶然ではない」という意味にもなります。

この結果を受けて、研究チームは次のように結論づけました。

今回の不思議な相関は「量子もつれ」によるものではなく、粒子の出どころが区別できない状態、つまり『識別不能性』が原因ではないかと考えたのです。

実際、論文の中でも「観測された相関は、量子もつれでは説明できず、識別不能性に起因している」と明言されています。

これにより、「量子のつながり=もつれ」とされてきた定説に対して、新たな可能性が提示されることとなりました。

見えない糸がなくても通じ合うなら「もつれ」とは何なのか?

今回の研究で注目されたのは、量子もつれを使わずにベルの不等式を破るような相関(つながり)が観測されたという点です。

これまで、遠く離れた粒子が瞬時に影響しあうような現象は、「量子もつれ」と呼ばれるしくみによって説明されてきました。

この量子もつれは、まるで見えない糸のように粒子同士を結びつけると考えられていて、量子力学のなかでも特に神秘的で重要な存在とされてきたのです。

しかし今回の実験は、その「糸」がなくても、粒子どうしのあいだに不思議なつながりが生まれる可能性を示しました。

この発見は、「量子もつれがすべてではないかもしれない」という新しい見方につながります。

「そもそも、粒子が区別できないという性質そのものが、つながりを生み出す源になっているのではないか?」

――このような問いを、今回の研究は私たちに投げかけているのです。

研究チームはこの成果について、「量子相関と識別不能性の新たな関係を示し、これまで説明できなかった現象の起源に光を当てるものだ」と述べています。

【コラム】識別不能性が量子的通じ合いを作る仕組み

「識別不能性」という言葉は少し難しそうに聞こえますが、実は量子の世界の“魔法”を生み出す大切なキーワードです。では、この「識別不能性」がどのようにして量子の重ね合わせや相関を生むのでしょうか?論文の内容をもとに、できるだけやさしく解説します。まず今回の実験では、光の粒(光子)が4つの異なる場所(光源)から発生します。しかし実験装置を工夫することで、「この光子はどこから来たのか?」が誰にも分からないように設計されています。つまり、観測する人はもちろん、自然界のルールとしても、どの光子がどの光源から来たのかは「決まっていない」、もしくは「決められない」状況なのです。量子力学の面白いところは、『どの道を通ったか』が最初から決まっていない(決められない)場合、不思議な量子的な相関や干渉が起こることです。つまり、あえて量子的な状態を作ろうとしなくても、通り道がわからないだけで量子的な状態になってしまうのです。これが「識別不能性が量子的状態を作る」という現象です。さらに論文では、「これは従来の“もつれ(エンタングルメント)”とは違う現象」と強調しています。普通のもつれは「粒子どうしが直接絡み合う」のに対し、今回の現象は、『粒子がどの経路や光源から来たかが区別できない』という識別不能性そのものが、新しい量子的な相関を生み出していると説明されています。これが量子もつれなしでも、量子もつれ「のような」量子的通じ合いを起こしている仕組みと考えられます。極論すれば「わからないだけで勝手に量子の世界に行ってしまう」とも言えるでしょう。今回の発見は、「量子もつれだと思っていたことの一部は、実は『粒子が区別できない』ことでも説明できるかもしれない」と示唆しています。もしこの現象がもっと広く応用されるようになれば、「区別できなさ」を使った新しい量子技術が生まれるかもしれません。

とはいえ、今回の実験にはいくつかの課題も残されています。

たとえば、今回の測定では、「4つの光子すべてが同時に検出された」という特定の条件に合致するデータだけを使って分析が行われました。

このように、あとから条件を絞ってデータを選び出すことを「ポストセレクション(事後選別)」といいます。

これは量子光学の分野でよく使われる手法ですが、一部の科学者たちは「この方法では、実際よりも強い相関があるように見えてしまう可能性がある」と指摘しています。

また彼らは「たとえ光子同士には直接のもつれがなかったとしても、それらを生み出した“場”のレベルで、まだ見えていないもつれが存在しているのかもしれない」と述べています。

つまり、「見えない糸」は断ち切られたように見えても、もっと深いところではなおつながっている可能性がある、というわけです。

研究チームも、こうした指摘を真摯に受け止めています。

今後は、より多くの光子を効率よく発生させることで、事後選別を必要としない方式への改良を進めていく計画です。

もしこれが実現すれば、今回の実験結果の確実性がさらに高まると期待されています。

さらに研究者たちは、「この新しい“つながり”の仕組みを理解することが、量子の本質に迫る鍵になる」と話しています。

こうした理解が進めば、将来的には量子コンピュータや量子通信といった先端技術にも新たなインスピレーションを与えるかもしれません。

なによりも今回の実験が私たちに教えてくれたのは、「量子の世界には、まだまだ私たちの知らないことがたくさんある」という事実です。

これまで“当たり前”だと思われていた仕組みが、わずかな工夫でくつがえされるかもしれない——

そんなワクワクするような気づきを、今回の研究は私たちにもたらしてくれました。

元論文

Violation of Bell inequality with unentangled photons

https://doi.org/10.1126/sciadv.adr1794

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部