走っている最中の音の記憶があまりない……なんて経験はありませんか?

なのに静かに止まっているときには、遠くの小さな物音にもハッとしてしまうこともあるでしょう。

韓国の基礎科学研究所(IBS)と韓国科学技術院(KAIST)で行われたマウス研究によって、こうした違いの裏には脳が自分の状態に合わせて視覚(目)と聴覚(耳)の「優先度」を巧みに切り替える仕組みがあることが明らかになりました。

そのメカニズムを簡単に言えば「走るほど視覚が勝つ」のではなく、「動き続けているほど視覚が勝る」というものでした。

この仕組みは一体どのようにして私たちの日常を支えているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- 脳が視覚と聴覚を切り替える理由

- なぜ脳は走ると目、止まると耳を信じるのか?

- 「動けば目」「止まれば耳」のルールは人間にもあるのか?

脳が視覚と聴覚を切り替える理由

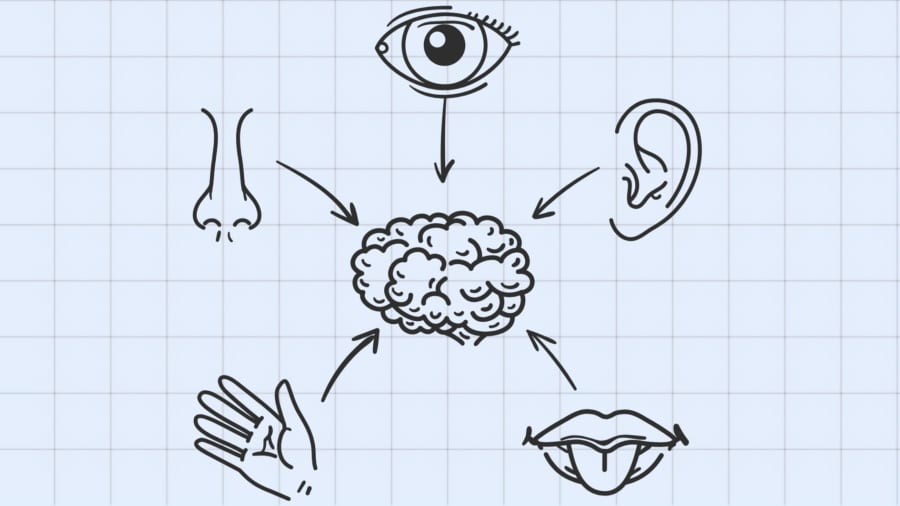

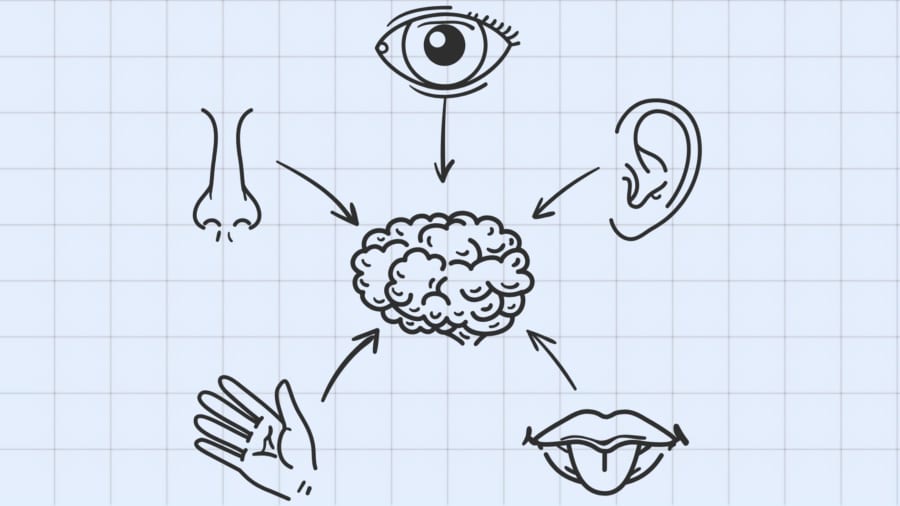

私たちは普段の生活の中で、目や耳などの複数の感覚を自然と使い分けながら周囲の情報を受け取っています。たとえば映画を見るときには、画面に映る映像と耳から入る音がごく自然に結びついて、一つの物語として頭に入ってきます。

反対に、騒がしい街を歩いているときには、たとえ多くの雑音が聞こえていても、目の前の信号や車、人など視覚的な情報に集中することが多いでしょう。

このように、私たちの脳は状況に応じて、「今どの感覚を信じるか」をうまく切り替えているのです。

心理学や神経科学の世界では、このような複数の感覚を同時に受け取ったとき、一方の感覚が判断を大きく支配する現象を「感覚の優位性」と呼んでいます。

これは簡単に言うと、「見る情報」と「聞く情報」が同時に入った場合、どちらかの情報を信じて判断を下すということです。

これを確かめたあるマウスの実験では、光(視覚)と音(聴覚)の情報をそれぞれ使って、「進め」「止まれ」といった指示を与えました。

ところが、この光と音の指示をわざと反対にして、矛盾した情報を同時に与えると、マウスはじっとしている場合には主に「耳の情報(音)」を信じて行動する傾向がありました。

面白いことに、この「どちらを優先するか」という感覚の判断はいつも同じではありません。

同じマウスでも、その時々の状況によって視覚を信じたり、聴覚を信じたりと、毎回柔軟に変化します。

しかし、このように感覚の優先順位がどうして状況に応じて変わるのか、その仕組みは長い間謎のままでした。

また一方で、「動く」という行動が、脳での感覚情報の処理に影響を与えることも以前から知られていました。

具体的には、マウスが走り始めると、視覚を担当する脳の領域(視覚野)が活発に働きやすくなり、逆に聴覚を担当する領域(聴覚野)の活動は弱まりやすいという研究があります。

つまり、走っているマウスは静止している時よりも小さな光の変化に気づきやすくなり、一方で小さな音には逆に気づきにくくなる傾向がありました。

しかし、こうした以前の研究では、視覚だけ、または聴覚だけといった「ひとつの感覚」について調べただけで、「視覚と聴覚が両方同時に与えられたとき」にどちらの感覚を優先するのかということまでは分かっていませんでした。

実際の私たちの生活では、一つの感覚だけが独立して使われる状況は少なく、常に複数の感覚を同時に使っています。

そのため、「複数の感覚が同時に入ったときにどうして脳がどちらかを選ぶのか」という点を明らかにする必要がありました。

そこで今回の研究チームは、マウスを対象に、「静止している時」と「動いている時」で、『視覚と聴覚のどちらを優先しているのか』ということを詳しく調べました。

さらに、ただ感覚が切り替わる現象を確認するだけでなく、その背後で「脳の中のどんな仕組みや回路が関係しているのか」までを明らかにすることを目指しました。

つまり、感覚の優先順位が切り替わる「脳内のしくみ」を知ることで、私たちの脳が持つ感覚の切り替え能力の秘密に迫ろうとしたのです。

なぜ脳は走ると目、止まると耳を信じるのか?

私たち人間をはじめ、動物が何かを判断するときには、目や耳などの感覚器官からの情報が脳に送られ、それらが統合されて決定されています。

しかし、いつでもすべての感覚を同じように扱っているわけではありません。

私たち自身も、周りの状況やそのときの行動によって、どの感覚に集中するかを自然と切り替えているのです。

研究チームは今回、この感覚の切り替えがどのような状況で、脳の中でどのように起きているのかをマウスを使って調べました。

実験で使ったのは、「視覚(目)」と「聴覚(耳)」の情報を両方同時に与える課題です。

マウスは頭を固定されていましたが、床のトレッドミルの上で足を動かして、その場で走ったり止まったりできる状態でした。

マウスは視覚と聴覚の両方から、「進め」または「止まれ」という指示を受け取り、正しく指示に従えば水をもらえ、間違うと軽く空気を吹きかけられました。

実験では、ときどき視覚と聴覚でまったく逆の指示(例えば、視覚が「進め」、聴覚が「止まれ」)を与え、マウスがどちらの情報を信じて行動するのかを観察しました。

この実験でまずはっきりしたのは、マウスが止まっている時と動いている時で、判断に使う感覚がまったく異なっていたということです。

止まっているときには、マウスは耳からの「音の情報」を優先し、約8割の確率で音に従った判断を下していました。

ところが、同じマウスがいったん走り始めてしばらく動き続けると、状況が大きく変わりました。

動き続ける状態では音の情報を優先する割合が5割以下に落ちてしまい、代わりに「目で見た情報」を重視するようになったのです。

つまり、マウスは同じ感覚の情報を受け取っていても、「動いているか、止まっているか」という行動の違いだけで、判断に使う感覚を自動的に切り替えていました。

それでは、なぜこのような切り替えが起きているのでしょうか?

研究チームはこの仕組みを探るために、脳の中にある「後部頭頂皮質(PPC)」という場所に注目しました。

後部頭頂皮質とは、目や耳から届く情報をまとめて判断する働きを持つ、いわば「脳の判断センター」のような場所です。

この後部頭頂皮質の働きを少しだけ弱めると、マウスは目で見た情報をうまく使って判断することが難しくなり、そのぶん音の情報を使って判断する割合が増えました。

これはつまり、普段は後部頭頂皮質が視覚情報を中心にして、マウスの判断をサポートしているという証拠になります。

さらに詳しく調べると、後部頭頂皮質に送られる情報を制御する脳の別の場所が見つかりました。

それは「二次運動野(M2)」という、体の動きに関わる脳の部分です。

実験の結果、この二次運動野はマウスが走り出したときに活発に働きはじめ、後部頭頂皮質に向かって音の情報を送る「聴覚野の一部の経路だけ」を弱めてしまう様子がみられました。

そのため後部頭頂皮質には音の情報が届きにくくなり、視覚の情報が相対的に強くなることで、マウスの判断は自然と視覚優先へと切り替わったのです。

ただし、ここで重要なのは、二次運動野は音の情報を完全に消してしまうわけではないということです。

実際にマウスの聴覚野では、動いている間も音の情報そのものはちゃんと処理され続けていて、「音だけの判断」なら動いている間でも正しくできました。

つまり脳は、走っている間だけ「後の判断に直接影響する音の情報」だけをピンポイントで弱め、他の音は普段通り処理していたことになります。

この二次運動野の働きが本当に判断を切り替えるスイッチなのか、研究チームは念入りに確かめました。

二次運動野が聴覚野に送る「音を弱める信号」だけを人工的に止めてみると、マウスは走っている間であっても再び音の情報に頼って判断するように戻ってしまったのです。

この結果から、「二次運動野から聴覚野への信号」こそが、動き始めた時に感覚の判断を切り替えるスイッチとして重要な働きをしていることが強く示されました。

まとめると、この研究から明らかになったのは、マウスは動き出した瞬間に、二次運動野という脳の中の場所が「聴覚から後部頭頂皮質に伝わる音の情報を一時的に抑える」ことで、視覚の情報を優先した判断へと脳が自動的に切り替わっているという仕組みです。

つまり、脳は自分の行動状態に合わせて感覚の使い方を柔軟に選び分けていることが初めて分かったのです。

「動けば目」「止まれば耳」のルールは人間にもあるのか?

私たちの脳は、体の状態によって「どの感覚を信じるか」を柔軟に切り替えています。

今回のマウス実験では、「止まっているとき=耳優位」「動いているとき=目優位」という判断スイッチが、自動で切り替わることが分かりました。

静止時には小さな音にも気づきやすい“耳のセンサー”に、走り出すと目の前のものに注意を向ける“目のセンサー”に、自然と切り替えるのです。

これはまるで、日常でも車を運転しながら目的地を探すときに「あれ、ラジオちょっと小さくしようかな」と思ったり、静かな夜に遠くの物音に気づくために耳を澄ます行動に似ています。

脳は状況に応じて、どの感覚に注目するかを自分で選んでいるのです。

進化という観点でも、この仕組みは理にかなっています。

たとえば野生では、走る状況なら視覚で周りを見て判断し、静かにしているときには音で安全や危険を察することが、生き残りに有利に働きます。

今回見つかった脳の“感覚スイッチ”は、そうした生きものに備わった賢さとも言えるでしょう。

ただし今回の結果はマウスでの研究であって、人間で同じ現象が起きるかどうかはまだわかっていません。

将来、VR(仮想現実)や脳の画像を使った研究でぜひ確かめたいところです。

さらに、感覚のすみ分けが苦手な人、たとえば自閉症や感覚過敏の人には、「動くときは視覚を控える」「止まるときは耳を優しく刺激する」といった環境の工夫にヒントを与えてくれるかもしれません。

この研究は、「私たちの脳はただ受け取るだけでなく、自分で必要な感覚を選びとっている」というメッセージを伝えてくれます。

行動の裏には、脳が常に「いま頼るべき感覚はどれか」を判断し、最適な方法で世界を感じ取っている知恵があるのです。

元論文

Locomotion-dependent auditory gating to the parietal cortex guides multisensory decisions

https://doi.org/10.1038/s41467-025-57347-y

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部