ブラジルのリオグランデ・ド・スル連邦大学(UFRGS)とイギリスのポーツマス大学(University of Portsmouth)で行われた研究によって、地球から約50億光年離れた巨大銀河「コズミック・ホースシュー」の中心に、太陽およそ360億個分という桁外れの重さを持つ観測史上最大となり得るブラックホールが発見されました。

論文が掲載された学術誌の広報紹介でも、タイトルには「これまで発見された中で最も巨大なブラックホール」と断言するほどの力強い表現が使われています。

しかし、これまで「最も重いブラックホール」としてはTON 618の「太陽質量の660億倍」やPhoenix Aの「太陽質量の1000億倍」などの数値が拡散しており、今回の360億倍はそれよりも小さいように思えます。

なのになぜ今回「最も巨大なブラックホール」と断言できるのでしょうか?

結論を一言で言えば「精度を武器」にしたのです。

研究内容の詳細は2025年8月7日に『Monthly Notices of the Royal Astronomical Society』にて発表されました。

目次

- 宇宙で最大級の重さは本当に信じられるのか?

- 直接測定された360億太陽質量の衝撃

- 巨大ブラックホールはなぜ生まれるのか

宇宙で最大級の重さは本当に信じられるのか?

銀河の中心には太陽の数百万倍から数十億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールが存在し、銀河とブラックホールは互いに影響し合いながら共進化すると考えられています。

しかし「どこまで大きなブラックホールが存在しうるのか?」という問いに答えるのは容易ではありません。

これまでにも観測史上最大級とされるブラックホールがいくつか報告されており、例えば超高輝度クエーサーの中心にあるTON 618は太陽の約660億倍の質量を持つと推定されました。

また銀河団Phoenix Aの中心については、理論モデルをもとに太陽の約1000億倍の質量を持つブラックホールがある可能性が算出されました。

実際「最大のブラックホールは太陽1000億個分の重さがある」という見出しのニュースや動画を見た人もいるでしょう。

しかしこれらの数値の信頼性については、あまり知られていません。

たとえば太陽の660億倍とされるTON 618の質量は遠方クエーサーの明るさなど間接的な手法で推定された値にすぎず、この方法の誤差は「±150~220%」とベース値(660億倍)を挟んで数倍にも及ぶのが一般的です。

また太陽の1000億倍とされるPhoenix Aの値は主に理論モデルから導いた推測値に過ぎずそもそも観測値ではありません。

要するに「最大のブラックホール」の候補はいくつもあったものの、その質量は測定法の限界によって確証を欠いていたのです。

では、なぜ遠方にある巨大ブラックホールの質量を測ることが難しいのでしょうか。

ブラックホールそのものは光を放たないため、その存在や質量は周囲の星やガスの振る舞いを手がかりに推定するしかありません。

近傍の銀河であれば望遠鏡によって星やガスの運動を詳細に観測でき、中心のブラックホールに引き寄せられてどの程度速く動いているか(重力の影響)を測ることでブラックホールの質量を割り出すことが可能です。

実際、私たちの天の川銀河の中心にあるブラックホール(いて座A)は周囲を回る恒星の軌道運動から太陽約400万倍という質量が直接計算されています。

しかし何十億光年も離れた銀河では個々の星の動きを捉えることは困難であり、ブラックホールが休眠状態(=活動銀河核ではない)だと明るい光やX線も放たないため、従来の手法では遠方のブラックホールを直接測定できませんでした。

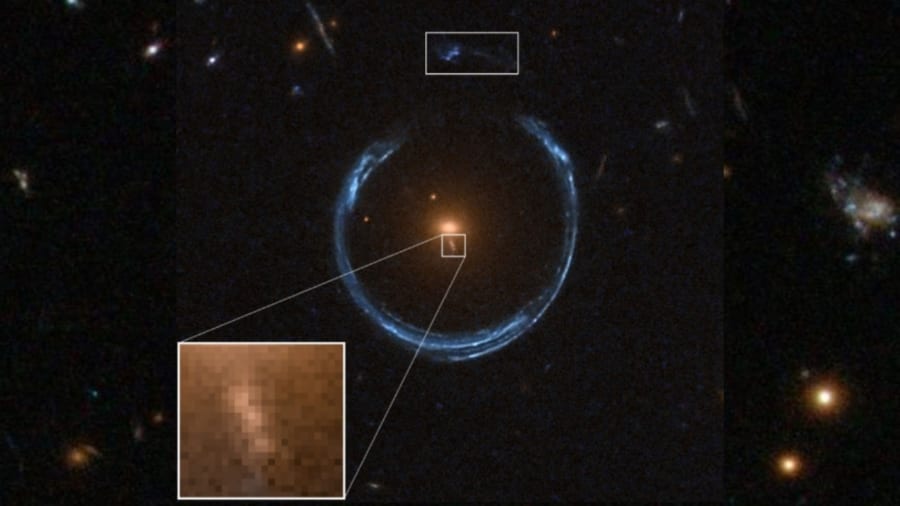

そこで研究チームは重力レンズという自然現象に注目しました。

重力レンズ現象とは、手前にある巨大な銀河や銀河団の重力場が時空を歪め、背後の遠方銀河からの光を曲げる現象です。

この効果は、まるで宇宙に存在する巨大なレンズのように遠くの天体を明るく拡大して見せてくれる利点もあります。

研究チームは、この重力レンズの観測データと銀河中心部の星の運動データを同時に解析することで、遠く離れたブラックホールの質量を高い精度で割り出そうとしたのです。

直接測定された360億太陽質量の衝撃

研究チームが注目したのは、「コズミック・ホースシュー」と呼ばれる珍しい形状の重力レンズを持つ遠方の巨大楕円銀河です(名前の由来は、背景の遠方銀河が馬蹄形の弧状に写っているため)。

この銀河は地球から約50億光年の距離に位置し、これまで知られる中でも有数の質量を誇るレンズ銀河でした。

研究者たちはまずハッブル宇宙望遠鏡(HST)の高解像度画像から、この銀河が背景の光をどのように曲げているか(重力レンズによる光の軌道)を詳しく調べました。

同時に、ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡VLTに搭載された分光装置MUSEを用いて、この銀河に存在する星々の速度分布も測定しました。

星の速度は銀河中心の重力ポテンシャル(質量分布)を反映するため、中心ブラックホールの重さによって微妙に変化します。

研究チームは得られた「重力レンズの歪みパターン」と「星の速度データ」の両方を再現できるような質量分布モデルをスーパーコンピューター上で多数作成し、中心ブラックホールの質量を変えてシミュレーションを繰り返しました。

その結果、中心に太陽の360億倍ほどの質量を持つブラックホールを仮定したときに、観測された重力レンズ像と星の運動が最もよく整合することがわかりました。

言い換えれば、約360億個もの太陽を一箇所に詰め込んだような超巨大ブラックホールを想定しないと、この銀河で観測された特徴的な光の曲がり方を説明できなかったのです。

ブラックホールの質量がこれほど大きい場合、銀河中心部の星々は重力に縛られて非常に高速に運動しているはずですが、実際に観測された星の速度分布もそのシナリオと一致しました。

重力レンズ像の再現と星の速度分布の両方から、同じく360億太陽質量という推定値が導かれたのです。

以上の解析から、この銀河の中心には約360億太陽質量に達するブラックホールが5σの有意性で存在すると結論づけられました(統計的にも偶然の産物である可能性が極めて低い確実な検出を意味します)。

これは従来の遠方ブラックホール質量推定に比べて非常に高い信頼性を持つ結果であり、論文著者のトーマス・コレット氏も慎重な姿勢を維持しつつも「もしかしたら宇宙で最も重いブラックホールかもしれません」と述べています。

本研究の推定質量は、重力レンズ像と星の運動を併用する“直接法”で確定したものとしては最大級といえます。

またコレット氏によれば、この巨大ブラックホールは近くにあった他の超大質量ブラックホールとすべて合体した可能性が高く、「私たちは銀河形成とブラックホール成長の最終状態を見ている」とコメントしました。

私たちの天の川銀河の中心ブラックホールも、将来的には周囲の小銀河のブラックホールと合体し、さらに巨大化していくと考えられています。

もう1つ興味深いのは、この怪物ブラックホールが現在ほとんど活動していない点です。

周囲からガスや星を吸い込んでいないため、クエーサーや活動銀河核のように明るいエネルギー放射を放たず、一見すると静かな銀河にしか見えませんでした。

これまではこのような静かな怪物を発見するのは困難でしたが、重力レンズ効果の活用によって可能になったのです。

巨大ブラックホールはなぜ生まれるのか

今回の発見は、宇宙の果てに潜む桁外れに大きなブラックホールの存在を証明するとともに、重力レンズを用いて遠方の静かなブラックホールを直接測定できることを実証した点で大きな意義があります。

この手法を使えば、今後ほかの銀河に眠っている超巨大ブラックホールを次々と発見できる可能性があります。

研究チームは、この手法なら「休眠中」のブラックホールでも遠方まで検出と質量測定が可能だと強調しています。

さらに、これから稼働する超大型望遠鏡 ELT や TMT などの 30m 級望遠鏡と組み合わせれば、宇宙初期のさらに遠方に潜む暗黒の巨人たちを直接検出できる日も近いでしょう。

そうした観測が進めば、これまで手探りだった宇宙におけるブラックホール成長の歴史が一気に解明されるかもしれません。

また、本研究で得られたブラックホールの質量は、その銀河の規模から考えると驚くほど大きい点も注目に値します。

銀河とブラックホールの間には「大きな銀河には大きなブラックホールが宿る」という相関(銀河中心星の速度分散とブラックホール質量の関係、いわゆる M–σ 関係)が知られていますが、今回のブラックホールは通常の関係式が予想する値を上回る可能性があります。

言い換えれば、銀河の成長に比べてブラックホールだけがオーバーサイズに肥大化した「ルール破りの怪物」とも呼べる存在です。

銀河と中央ブラックホールは本来、お互いの成長を支え合う「一蓮托生」の関係にあるはずですが、それにもかかわらず時にこのようなアンバランスな巨大神体が現れる理由は謎のままです。

初期宇宙での急激なガス降着やブラックホール同士の合体などのイベントによって、銀河の制御を超えてブラックホールだけが暴走的に成長した可能性も考えられます。

しかし真相はまだ分かっておらず、この謎を解き明かすことが今後の天文学における大きなテーマとなるでしょう。

参考文献

‘Most massive black hole ever discovered’ is detected

https://ras.ac.uk/news-and-press/research-highlights/most-massive-black-hole-ever-discovered-detected

元論文

Unveiling a 36 billion solar mass black hole at the centre of the Cosmic Horseshoe gravitational lens

https://doi.org/10.1093/mnras/staf1036

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部