日本の順天堂大学(Juntendo University)や大阪大学(Osaka University)などで行われたマウス研究によって、蚊が吸血するときに人の体内へ注入する唾液に、デング熱や日本脳炎などのウイルス感染を助ける働きがあることが明らかになりました。

「なぜ病原体はわざわざ蚊を使うという“まわりくどい”方法を選ぶのか?」という長年の疑問の一因を突き止めた重要な成果です。

研究内容の詳細は2025年8月29日に『Cell Reports』にて発表されました。

目次

- なぜ病原体はわざわざ蚊を使うという“まわりくどい”方法を選ぶのか?

- 蚊の唾液はウイルスの感染力を上げる成分が入っている

- 蚊はただの運び屋ではなくブースターだった

なぜ病原体はわざわざ蚊を使うという“まわりくどい”方法を選ぶのか?

デング熱や日本脳炎などを引き起こすフラビウイルスは、蚊によって人に運ばれます。

これらのウイルス感染症では毎年世界で約4億人が感染すると言われており、高熱や頭痛、神経障害など重い症状を引き起こすこともあります。

しかし、これだけ多くの人が感染しているにもかかわらず、デング熱や日本脳炎に対して特効薬(ウイルスそのものを退治できる薬)はまだ開発されていません。

そのため、現状では感染した患者さんに対して熱を下げたり痛みを和らげたりといった症状を軽くする治療(対症療法)を行うことしかできないのです。

したがって、これらの病気にかかることを防いだり、かかっても重症にならないようにしたりするための新しい治療薬やワクチンの開発が世界中で強く望まれています。

さて、ここでひとつ不思議なことがあります。

普通、ウイルス感染というと、インフルエンザやコロナのように「人から人へ直接」うつることをイメージするかもしれません。

ところが、デング熱や日本脳炎のウイルスは、人から人へ直接感染するのではなく、「蚊」を介して初めて人に感染します。

つまり、ウイルスが感染した人の血を蚊が吸い、その蚊が別の人を刺すことによってウイルスが移っていくのです。

人間同士で直接感染できれば手っ取り早いように思えるのに、なぜウイルスはわざわざ蚊という面倒な存在を間に挟む必要があるのでしょうか。

このような一見遠回りな方法をウイルスが使う理由については、これまでよくわかっていませんでした。

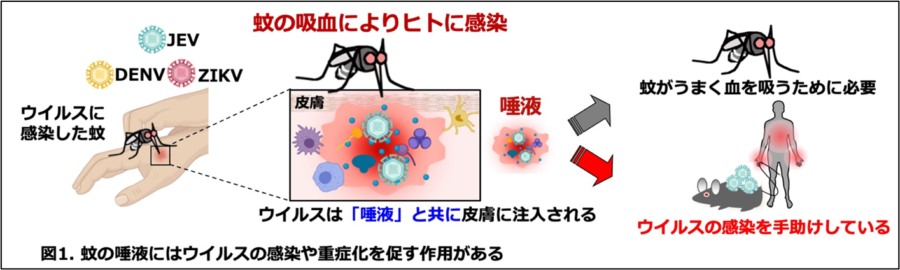

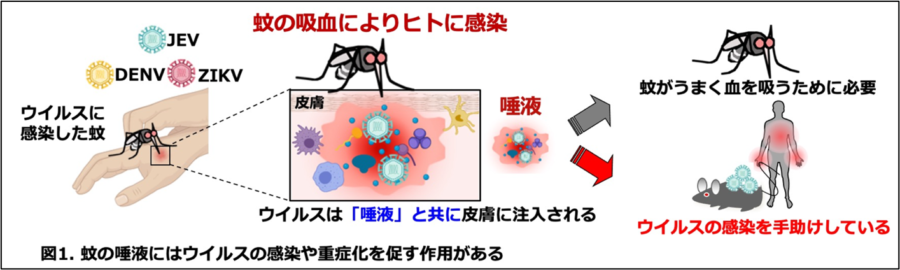

そこで研究チームは、この不思議な感染方法の理由を探るために、蚊が血を吸うときに人の体へ注入する「唾液(だえき)」に着目しました。

蚊が血を吸うとき、まず皮膚に小さな傷をつけますが、このとき人の体では血を固めて傷をふさごうとする働きが起こります。

しかし、これでは蚊にとって都合が悪いので、蚊の唾液には血が固まらないようにする成分や、刺されたときの痛みやかゆみを抑える成分が含まれており、血が吸いやすくなる環境を整えているのです。

実は最近になって、この蚊の唾液が「単に蚊が血を吸いやすくする」だけではなく、同時に「ウイルスの感染を助けているかもしれない」という新しい研究結果が報告されるようになりました。

言い換えれば、ウイルスが蚊の唾液を巧みに利用して人の体に入り込みやすくしているのではないかと疑われるようになったのです。

これが事実ならば、蚊はウイルスにとって単なる「運び屋」ではなく、感染を促進するための積極的な「パートナー」になっている可能性があります。

そこで研究チームは、この仮説を確かめるために「蚊の唾液にはウイルスの感染力を高める特別な仕掛けがあるのではないか」と考え、その具体的な仕組みを解き明かすための実験に取り組むことにしました。

蚊の唾液はウイルスの感染力を上げる成分が入っている

蚊が媒介するウイルスが人に感染する流れを調べるために、研究チームはマウスを使った実験を行いました。

デングウイルス(DENV)や日本脳炎ウイルス(JEV)のような蚊媒介性ウイルスに感染すると、人間だけでなくマウスでも似たような症状が起こるからです。

まず最初に行ったのは、蚊に刺されたときと似た状況を再現する実験です。

実際の蚊は人間に血を吸うとき、血を吸いやすくするために唾液を皮膚に注入します。

この状況を再現するために、研究チームはウイルスだけを接種したマウスのグループと、「蚊の唾液の成分」をウイルスと一緒に接種したグループを準備し、病気の進行や症状の重さを比べました。

さらに、蚊の唾液に含まれる物質の中で特に「TLR2(トール様受容体2)」という免疫スイッチを刺激する成分が重要だと考え、同じ働きを持つ人工的な刺激物質(Pam3CSK4)を使って、TLR2を選んで活性化する実験も行いました。

その結果、「蚊の唾液の成分」、あるいは「TLR2を刺激する物質」をウイルスと一緒に投与したマウスでは、ウイルスがより早く体内で増え始めることが確認されました。

さらに、ウイルスは感染した場所から徐々に全身へと広がりやすくなり、症状もより重くなることがわかりました。

つまり、「蚊の唾液の成分」が加わることで、ウイルスの感染力がはっきりと高まることが示されたのです。

次に、なぜ蚊の唾液がウイルスの感染を助けているのか、その具体的な仕組みについて詳しく調べました。

重要なカギとなったのは、先ほどの「TLR2」と呼ばれる免疫センサーです。

TLR2とは、体の中に細菌などの異物が入ってくると、それをいち早く察知して免疫反応をスタートさせる働きを持つタンパク質のことです。

例えるなら、外敵が侵入したときに鳴り響く「警報ベル」のようなものです。

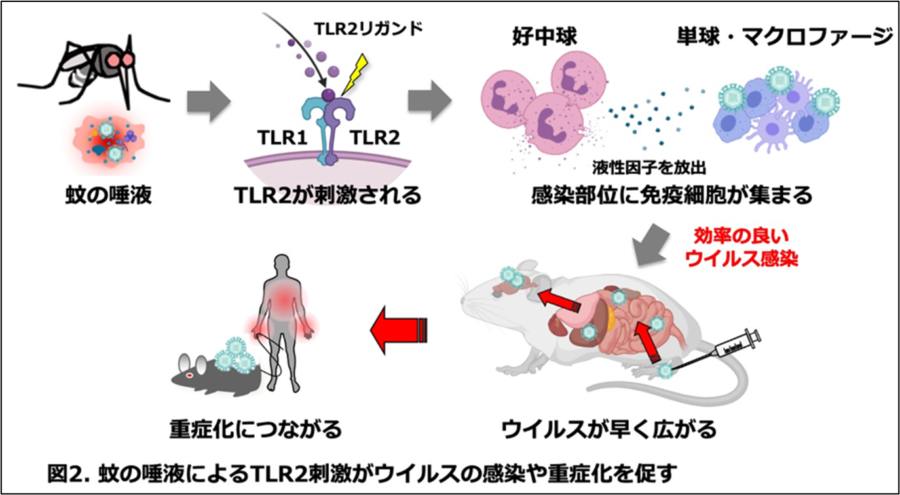

本来は体を守るためのこのTLR2という警報ベルですが、蚊の唾液に含まれる「TLR2リガンド」と呼ばれる刺激物質がこれを誤作動させてしまいます。

すると警報が鳴った場所(つまり刺された場所)に「好中球」と呼ばれる免疫細胞が真っ先に集まってきます。

好中球は、体内に侵入した細菌や異物を攻撃する役割を持つ、いわば免疫の「最前線の兵士」です。

ところが、今回の研究では、この好中球が集まると、「単球」や「マクロファージ」と呼ばれる別の免疫細胞を呼び寄せることが分かりました。

単球やマクロファージは本来、侵入した異物を食べて処理する掃除屋のような役割を持っていますが、皮肉なことに、フラビウイルスにとっては「感染しやすく増殖しやすい細胞」でもあるのです。

つまり、好中球が呼び寄せたこれらの細胞がウイルスの「格好の標的」となり、ウイルスが体内で増えるのを手助けしてしまう結果となります。

研究チームはさらに、このTLR2がどれだけ重要かを証明するために、別の実験を行いました。

マウスの感染部位でTLR2の働きを一時的に抑える薬を使ってみると、蚊の唾液による感染促進効果が明らかに弱まりました。

また同時に、ウイルスの病原性(病気を起こす力)も大きく低下することが示されたのです。

これはつまり、TLR2の働きをブロックすることで、「蚊の唾液がウイルスの感染力を増強する」ことを防げる可能性を意味しています。

これら一連の実験結果から、蚊の唾液に含まれる「TLR2刺激物質」は、フラビウイルス感染症を悪化させる重要な原因のひとつである可能性が強く示されました。

まとめると、「蚊の唾液がTLR2を刺激する」→「好中球が集まり免疫反応を起こす」→「単球やマクロファージがさらに集まりウイルスの増殖を助ける」という免疫の連鎖反応が、蚊を通じて起きるウイルス感染症の重症化を引き起こしていると考えられます。

蚊はただの運び屋ではなくブースターだった

今回の成果により、蚊が単なるウイルスの運び屋ではなく、その唾液を通じて感染を積極的に助けていることがマウスを使った実験で示されました。

言い換えれば、ウイルスにとって蚊は単に移動手段というだけでなく、自分たちの感染を有利に進めるための“協力者”だったとも言えます。

実際、ウイルスは蚊の唾液が引き起こす免疫反応を巧みに利用して感染を拡大させていたのです。

本来であれば体を守るはずの免疫システムを逆手に取り、自身の戦略に組み込んでしまうという点で、非常に洗練された生存戦略といえるでしょう。

この研究は、蚊の唾液がウイルス感染力を高める具体的な仕組みを一部を実験で示した点で、学術的にも大きな意義があります。

それだけでなく、得られた知見は将来的な感染症対策にも繋がる可能性があります。

例えば、蚊に刺されてもウイルスが広がらないようにする塗り薬や、唾液による免疫作用を抑えるワクチンの開発といった新しい予防策が期待できます。

現に、TLR2を標的とする治療介入によってウイルス感染の深刻化を抑制できることが動物実験で示されたため、TLR2は蚊媒介ウイルス感染症に対する有望な創薬標的となり得ます。

近年、地球温暖化や国際的な人の移動によって蚊が生息できる地域が拡大し、デング熱や日本脳炎、ジカ熱など蚊が媒介する病気の脅威が私たちにとってより身近なものになってきています。

蚊が媒介する感染症に対して、新たな視点と解決策を提供する本発見は、世界中で進められている感染症対策研究に一石を投じる成果です。

参考文献

「蚊の唾液がウイルス感染を助ける!!」―病原体がなぜ蚊を使うのかを明らかにし、新薬の開発に役立てる―

https://www.juntendo.ac.jp/news/24278.html

元論文

Selective TLR ligand stimulation enhances in vivo mosquito-borne flavivirus pathogenicity

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116210

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部