イギリスのイースト・アングリア大学(UEA)を中心とした研究チームによって行われた最新の臨床試験によって、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の治療として一般的に使われてきた抗生物質(クラリスロマイシン)を長期間服用する方法は、実際にはプラセボ(偽薬)を飲んだ場合と大差がないことが明らかになりました。

一方で、副鼻腔の空気の通り道を内視鏡で広げる手術は症状を明らかに改善し、患者さんの生活の質を大きく向上させることが分かりました。

これまで「抗生物質さえ飲んでいれば安心」と考えられてきた蓄膿症治療の常識は、大きく見直されることになるかもしれません。

では、なぜ今まで多くの医師は効果の低い抗生物質を使い続けてきたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月30日に『The Lancet』にて発表されました。

目次

- 長引く鼻の炎症、治療の正解は?

- 手術・抗生物質・プラセボを6か月比較

- 蓄膿症に対しては手術を前倒しへ

長引く鼻の炎症、治療の正解は?

私たちがふだん呼吸するとき、鼻の奥には「副鼻腔(ふくびくう)」という小さな空洞がいくつもあり、空気の通り道や声の響きを良くする役割をしています。

ところが風邪やアレルギーなどの理由でこの副鼻腔が炎症を起こし、腫れたり膿(うみ)が溜まったりしてしまうことがあります。

こうした状態が短期間ならただの鼻炎ですが、数ヶ月以上にわたり長引くと「慢性副鼻腔炎」と呼ばれます。

日本では昔から「蓄膿症(ちくのうしょう)」という名前でよく知られています。

慢性副鼻腔炎になると、いつも鼻が詰まっていたり、鼻水が止まらなかったりします。

さらには嗅覚(匂いを感じる能力)が落ちたり、顔が痛く感じたり、頭がぼんやりする倦怠感が続くこともあります。

イギリスでは成人のおよそ10人に1人がこの病気を持っているといわれ、日本でも多くの人が悩まされています。

この病気の困ったところは、原因が1つではないという点です。

細菌やウイルスの感染が原因の場合もあれば、アレルギー体質や鼻の構造の問題が影響している場合もあります。

そのため「この治療法で必ず治る」という明確な解決策がなく、病院ではまず薬を使って症状を抑える治療が行われます。

薬で症状がよくなればそのまま様子を見ることが多いのですが、薬を長期間使っても改善しない場合は「手術」を検討するという流れが一般的です。

長期的な薬物治療として特によく使われてきたのが、「マクロライド系」という種類の抗生物質を少量ずつ毎日飲み続ける治療法です。

抗生物質というと、一般には細菌を殺して感染を抑える薬として知られています。

しかしこのマクロライド系の薬(例えばクラリスロマイシンという薬)には、菌を倒す以外にも鼻の粘膜の炎症そのものを鎮める働きがあると考えられてきました。

またこの薬は、一度に大量に使わず少しずつ毎日飲むことで、細菌が薬に耐性(効きにくくなる性質)を持ちにくいという利点もありました。

さらに少量で飲み続ければ体への負担も少なく、副作用もほとんどないと考えられていました。

そのため、医師たちは患者に数ヶ月間もこの薬を飲み続けさせる治療を広く行ってきたのです。

しかし、こうした治療法が本当に有効なのか、実は今まで十分に検証されていませんでした。

医師たちも「マクロライド系抗生物質を長期的に飲み続けると症状が軽くなる」という経験的な感覚を持っていたものの、それが本当に薬の効果なのか、あるいは単に時間が経ったことで自然に症状が落ち着いただけなのか、よく分からなかったのです。

医学の世界ではこうした「曖昧さ」をできるだけ取り除き、本当に効果がある治療法を見つけることが求められています。

特に抗生物質は使いすぎると細菌が耐性を持ってしまい、「本当に効いてほしいときに薬が効かなくなる」という大きな問題もあります。

もし慢性副鼻腔炎に対する抗生物質の長期投与が「実はあまり効かない」ことが分かれば、それは医療の現場にとっても、患者さんにとっても非常に大切な発見になります。

もう一つの課題は、治療法が統一されておらず医師の判断によって大きく変わってしまうことでした。

ある医師は抗生物質を長く使い続け、ある医師は早めに手術を勧めるといった違いがあり、実際に地域によって手術を行う割合が最大で5倍もの差があったという報告もあります。

こうしたバラつきがあると、患者さんはどの治療を信じたらよいのか迷ってしまいます。

だからこそ、「薬と手術のどちらが本当に良い治療なのか?」という問題に明確な答えを出すことが重要だったのです。

そこで今回、イギリスの研究チームは、この疑問を解決するための大規模な臨床試験(MACRO試験)を計画しました。

この研究の目的はとてもシンプルです。

「慢性副鼻腔炎の患者さんに対して、長期的な抗生物質治療と内視鏡手術のどちらが、症状改善や生活の質を高めるために本当に役に立つのか」を明らかにすることです。

さらに、この試験は数百人の患者を対象に行うことで、説得力のある科学的な証拠(エビデンス)を得ることを目指しました。

手術・抗生物質・プラセボを6か月比較

この研究では、慢性副鼻腔炎に対して「内視鏡手術」と「長期の抗生物質治療」のどちらが本当に効果があるのかを明らかにするために、非常に丁寧で厳密な方法が使われました。

そもそも「治療が効くかどうか」を調べるには、ただ患者さんを観察するだけでは十分ではありません。

薬や治療の効果を正確に知るためには、「ランダム化比較試験(ランダムかひかくしけん)」という特別な手法が必要なのです。

ランダム化比較試験とは、参加者をくじ引きのようにランダム(無作為)にいくつかのグループに分けて、それぞれに異なる治療を受けてもらい、その結果を比べる方法です。

この方法の良いところは、患者さんをランダムに分けることで、各グループの特徴がほぼ同じになるため、治療方法だけの違いによる結果を比較できる点にあります。

今回の研究は、2018年から2023年にかけてイギリスにある20の病院が協力して、514人の慢性副鼻腔炎の患者さんを対象に行われました。

参加した患者さんたちは、鼻詰まりや匂いがわかりにくいなどの症状が数ヶ月以上も続いていて、普通の治療(ステロイド点鼻薬や鼻の洗浄、短期間の抗生物質治療)をすでに受けているのに、症状が治らないという共通点を持っていました。

そして患者さんは次の3つのグループにランダムに分けられました。

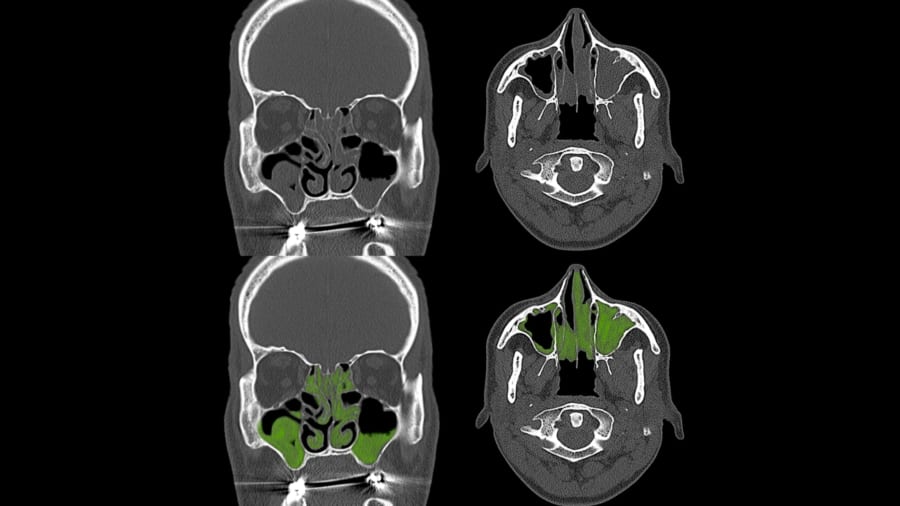

ひとつ目は「内視鏡手術グループ」で、副鼻腔の中に細いカメラを入れて膿や炎症を起こしている部分を掃除し、空気の通り道を広げる手術を受けました。

二つ目は「抗生物質グループ」で、マクロライド系の抗生物質(クラリスロマイシン)を毎日少しずつ飲む治療を3ヶ月間続けました。

三つ目は「偽薬(プラセボ)グループ」で、見た目は抗生物質と同じですが、薬の効果が全くないものを飲む治療を3ヶ月間続けました。

ここでなぜ、わざわざ偽薬を飲むグループを作るのかというと、「人は薬だと信じて飲むだけで症状がよくなることがある(プラセボ効果)」からです。

つまり、偽薬グループと比較することで、本当に抗生物質が効いているのか、単なる思い込みの効果なのかを見分けることができるわけです。

さらに、全ての患者さんはステロイドの点鼻薬や鼻洗浄といった基本的な治療も継続しました。

つまり、「手術や抗生物質がそれらの基本治療をさらに良くする効果があるのか」を比較したことになります。

研究チームは各患者さんの経過を3ヶ月後と6ヶ月後に丁寧にフォローしました。

鼻の内部や副鼻腔が実際にどれだけきれいになったかをカメラで確認したり、鼻の通りや嗅覚がどれくらい回復したのかを客観的に測ったりしました。

また、それに加えて、患者さん自身が「症状が良くなったか」「生活が楽になったか」という感覚的な評価も重要な指標として取り入れました。

こうして丁寧な方法で行われた研究の結果は、とても明確で興味深いものでした。

内視鏡手術を受けたグループでは、6ヶ月後に症状が大きく改善していましたが、抗生物質を長く飲み続けたグループでは症状の改善はほとんど見られず、偽薬グループとほぼ同じという驚きの結果が出たのです。

具体的には、副鼻腔炎の症状を数字で表す特別なアンケート(SNOT-22スコア)が使われました。

このアンケートでは鼻詰まりや匂いのわかりにくさ、顔の痛みなどの症状がどれくらい強いかを患者さん自身が評価して点数をつけます。

点数が低いほど症状が軽く、高いほど症状が重いことを意味します。

その結果、内視鏡手術を受けたグループの人たちは平均で、6ヶ月後に約18ポイントも症状が改善していました。

一方で抗生物質を飲んだグループの改善は約3ポイントだけで、これは「見た目が同じだが薬の効果はない偽薬を飲んだグループ」の結果とほぼ同じでした。

つまり抗生物質の長期投与による改善は、「薬のおかげで治った」というよりも、「なんとなく薬を飲んでいる安心感」程度のものだった可能性が高いのです。

また、症状がどのくらい改善すれば治療が成功したと考えられるのか、という基準があります。

その基準を満たした患者さんの割合を比較すると、手術を受けた人たちの97%が基準を達成していましたが、抗生物質や偽薬を飲んだグループではそれを達成できた患者さんがずっと少なかったことも分かりました。

このことからも、内視鏡手術は抗生物質や偽薬よりも明らかに効果が高いという結論が得られました。

一方、どの治療法も安全性は高く、副作用などのトラブルはごく少数でした。

治療期間中に深刻な副作用が出た割合は、手術グループで約2%(171人中4人)、抗生物質グループで約1%(172人中2人)、偽薬グループでも約2%(171人中3人)でした。

これはどの治療法も非常に安全であることを示しています。

つまり、この研究結果から言えるのは、「内視鏡手術が明らかに症状を改善する効果を持っているのに対し、抗生物質の長期投与はほとんど効果がなく、リスクが低い代わりに得られる利益もほぼない」ということです。

この研究は「薬だけで治そうとする」慢性副鼻腔炎の一般的な治療法を見直すきっかけになる重要な発見と言えるでしょう。

実際の治療現場では、患者さんも医師も長期にわたる抗生物質治療に期待を持つかもしれませんが、その期待が本当に正しいのか、今回の研究はしっかりと問いかけています。

本当に効果のある治療を選ぶためには、このように科学的に証明されたデータを参考にすることが何よりも大切なのです。

蓄膿症に対しては手術を前倒しへ

この研究は、慢性副鼻腔炎に対する治療戦略に大きな一石を投じるものです。

まず注目すべきは、「エビデンス(科学的根拠)の欠如による手術効果への半信半疑」が払拭されたことです。

従来、慢性副鼻腔炎の外科手術は広く行われてはいたものの、「本当に手術に意味があるのか?薬だけでも十分ではないのか?」という疑問が専門家の間にもあり、一部の地域では手術へのアクセスが制限されていました。

しかし本試験で初めて大規模なランダム化比較試験による明確なデータが得られ、手術の有効性が裏付けられたのです。

研究を率いた英イースト・アングリア大学のフィルポット教授は、「今回の結果は、慢性副鼻腔炎に悩む世界中の患者の治療方針を変える重要な根拠になるでしょう」と述べています。

一方、長年用いられてきたマクロライド系抗菌薬の少量長期投与については、残念ながらその有用性を支持する証拠が見つからなかったことになります。

もちろん、本研究は6か月間という経過での結論であり、更に長期間では異なる結果が出る可能性や、特定の患者層では効果があるといった細かな検討は今後の課題として残ります。

しかし、現在までのところ「慢性副鼻腔炎に対する抗菌薬の定期的な長期使用は推奨できない」というのが研究チームの結論です。

このメッセージは、抗菌薬の乱用による耐性菌(薬が効かない菌)の増加を防ぐ観点からも重要でしょう。

意味のない抗生物質使用を減らせれば、患者さん自身も余計な薬の副作用リスクから解放されますし、社会全体としても耐性菌対策につながります。

では今後の慢性副鼻腔炎治療はどう変わるのでしょうか。

研究者たちは、「ステロイド点鼻薬や鼻洗浄など保存的治療で十分な改善が得られない場合、遠慮なく外科的治療(内視鏡手術)を検討すべきだ」と提言しています。

患者さんやプライマリケアのかかりつけ医も、この結果を受けて「手術という選択肢にもっと自信を持ってよい」と背中を押されるかもしれません。

実際、手術を受けた患者の多くが劇的な症状改善を経験しており、「長年、頭に雲がかかったような不快な日々を送っていたが、手術によってようやく晴れ間が見えた」といった喜びの声も報告されています。

こうした声は、同じ病に苦しむ世界中の人々に希望を与えるでしょう。

効果の乏しい治療に貴重な時間と費用を費やすのではなく、早期に有効な手術に踏み切ることで、患者さんの通院回数や無駄な投薬を減らし、結果的に医療費の節約にもつながる可能性があります。

研究チームも「治療までの時間短縮や不要な受診・投薬の削減に役立てたい」と述べており、現在手術の費用対効果(コストパフォーマンス)についての解析や、手術効果がどれくらい長持ちするかを見る長期フォローアップ研究を進めているところです。

最後に、今回のMACRO試験はイギリス国内の成人患者を対象としたものですが、今回の成果が慢性副鼻腔炎の治療方針やガイドラインを大きく見直し、新たな標準治療の確立につながる可能性が高いでしょう。

日本においても、このエビデンスは大いに参考になるでしょう。

例えばこれまで「半信半疑だったけれど習慣的に出していた」長期抗菌薬処方を見直し、本当に必要な場合に絞るきっかけになるかもしれません。

また、患者さん側も「薬だけで我慢するしかない」と諦めず、手術という選択肢を早めに検討することで、より早く快適な生活を取り戻せる可能性があります。

慢性の蓄膿症は治らないものじゃない。

効果的な治療への道筋は、科学の力でよりはっきりと示されたのです。

元論文

The clinical effectiveness of clarithromycin versus endoscopic sinus surgery for adults with chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps (MACRO): a pragmatic, multicentre, three-arm, randomised, placebo-controlled phase 4 trial

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01248-6

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部