アメリカのユタ大学(University of Utah)などの研究チームが実施した450万人以上を対象とする大規模な全国調査データを分析した結果、この10年間で米国の若者の間に「考えにくさ」を訴える人がほぼ倍増していることが明らかになりました。

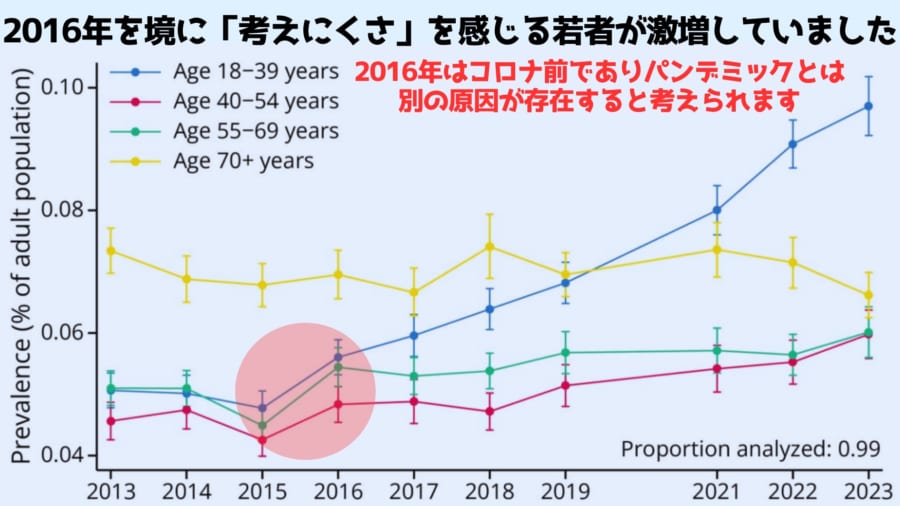

研究では2013年から2023年までの10年間で、人々が「集中できない」「記憶が難しい」「判断がうまくできない」といった困難を感じている割合が調べられており、全体の平均では5.3%から7.4%に増加していました。

しかし18歳から39歳の若年層においては増加が顕著で5.1%から9.7%(約90%増、4.6ポイント増)と、割合がほぼ倍近く急増していることが分かりました。

今を生きる若者の脳にいったい何が起きているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月21日に『Neurology』にて発表されました。

目次

- 「考えにくさ」は高齢者だけの問題ではない

- コロナ前の2016年から「考えにくい」人々が激増していた

- なぜ人々は「考えにくい」状態になってしまったのか?

「考えにくさ」は高齢者だけの問題ではない

「最近どうも頭にモヤがかかったようで、考えがまとまらない」——そんな感覚に覚えはありませんか?

これは最近、「脳の霧(ブレインフォグ)」と呼ばれることが多くなった現象で、医学的には正式な病名ではありませんが、本人が「集中や記憶、判断が難しくなった」と感じる主観的な困りごとの一つです。

こうした症状は、これまで主に高齢者や病気を抱える人々の問題とされてきました。

たとえば認知症の初期には、実際に記憶が悪くなる前に「物忘れがひどくなった」と主観的に訴えるケースが多く、こうした症状が将来的な認知症リスクを高める可能性も示唆されています。

つまり、高齢の人が「最近どうも記憶が…」と口にするのは、深刻な病気につながる恐れがあるから重要なサインとして捉えられてきたのです。

ところが近年、この「考えにくさ」という現象が、若者世代にも広がっているのではないかという懸念が生まれています。

もちろん、若者に認知症が急に増えているという話ではありません。

しかし、「なんとなく頭がまとまらない」「集中力が落ちた」と感じる若者が増えることは、それ自体が公衆衛生上の新たな課題になりうるのです。

ただ、これまでは若い世代において、この現象を深く調査した研究はほとんどありませんでした。

若者自身が感じている「考えにくさ」が本当に増えているのか、それとも単に気分や時代の流れで表現しやすくなっただけなのか、はっきりしないままだったのです。

そこで今回の研究チームは、この「考えにくさ」という現象の増減について本格的に調べることにしました。

もし本当に若い世代で「考えにくさ」が増えているとしたら、それはいったいいつ頃から始まったのでしょうか?

そしてその原因はどこにあるのでしょうか?

現代の若者の脳に、一体何が起きているというのでしょうか?

コロナ前の2016年から「考えにくい」人々が激増していた

「考えにくさ」を訴える若者は増えているのか?

答えを得るため研究者たちは米国疾病予防管理センター(CDC)が長年続けている、全国規模の大規模電話調査のデータを使って分析しました。

今回使われたデータは、BRFSS(行動リスク要因監視システム)という米国の公衆衛生に関する全国的な調査によるものです。

BRFSSでは毎年、健康に関するさまざまな質問を米国内の成人に電話で行っています。

今回の分析対象になったデータは、2013年から2023年までの計10年間分で、2020年だけは新型コロナウイルス流行の影響で調査が十分に行えなかったため除外されています。

さらに、すでにうつ病を医師に指摘されている人も除外されました。

これは精神疾患による影響を除き、純粋に「考えにくさ」だけがどのように変化しているかを正確に見るための措置です。

調査で用いられた質問はとてもシンプルです。

「身体的、精神的、あるいは感情的な問題が原因で、集中したり、記憶したり、判断したりするのに深刻な困難を感じますか?」と尋ね、回答者は「はい」か「いいえ」で答えます。

この質問に対して「はい」と答えた人の割合が、「考えにくさ」を感じている人の割合として集計されました。

調査の回答数は延べ約450万件という非常に大規模なもので、若者から高齢者まで米国成人の幅広い実態を反映しています。

そして分析の結果、憂慮すべき事態が明らかになりました。

過去10年間で「考えにくさ」を感じる人の割合は明らかに増加していることが判明しました。

年代による人口比の違いを調整した全体平均で見ると、2013年には5.3%だったのが、2023年には7.4%に増加しています。

割合としては約4割(2.1ポイント)増加している計算です。

さらに注目すべきなのは、この増加傾向が2016年に初めて統計的にはっきり確認され、その後2023年まで一貫した上昇傾向が続いているということです。

つまり2016年が、若者を中心に「脳の霧」の広がりがデータで明確に確認された「転換点」だったわけです。

特に顕著なのは、18〜39歳という若年層の変化です。

2013年時点での割合が5.1%だったのに対して、2023年には9.7%とほぼ倍増していることが分かりました。

割合の差は4.6ポイント(約90%増)という非常に大きなもので、現在、若者の約1割が「考えにくい」と感じていることになります。

一方で対照的だったのは高齢層(70歳以上)で、2013年の7.3%から2023年には6.6%と、むしろ割合がわずかに低下しています。

従来は「歳をとるほど物忘れがひどくなる」と考えられていましたが、現在ではむしろ若者の方がこうした問題を訴える割合が高齢者よりも高くなっているのです。

さらに社会的な格差も見えてきました。

例えば、世帯年収3万5000ドル未満の低所得層では12.9%の人が「考えにくさ」を感じていましたが、7万5000ドル以上の高所得層では3.9%にとどまり、およそ3倍の差がついています。

また、大学を卒業した人では3.6%と低く、学歴が低いほどこの問題を抱えやすい傾向が見られました。

これは社会経済的に不利な状況にいる人ほど、「考えにくさ」の問題が深刻化しやすい可能性を示しています。

ここで改めて確認しておきたいのが、「考えにくさ」というのが医学的な病気の診断ではないということです。

認知症や軽度認知障害(MCI)とは別で、あくまで本人が自分自身で「集中しにくい」「記憶が難しい」と主観的に感じている状態を意味しています。

そうした主観的な感覚を信頼できないと感じる人もいるかもしれませんが、実際に自分で困難を感じる人が増えているという事実自体が重要なのだと研究チームは強調しています。

こうした主観的な困難感の増加は、将来的に個人の生産性を下げたり、医療的なサポートが必要になったりする可能性もあるため、社会全体にとって無視できない問題なのです。

なぜ人々は「考えにくい」状態になってしまったのか?

今回の研究から明確に浮かび上がったのは、若い世代を中心に「考えにくさ」を訴える人が確実に増えているという現実です。

もはやこれは一部の高齢者だけの問題でも、特定の病気を抱えた人だけの話でもありません。

私たちの身近なところで、誰にでも起こり得る「脳の霧」として公衆衛生上の新しい問題となっているのです。

しかも、この問題は単に若者が「集中できない」「記憶が弱くなった」と感じるだけでは終わりません。

重要なのは、この現象が社会の中でも平等に広がっているわけではないという点です。

研究によれば、経済的に苦しい人ほどこの問題を3倍も抱えやすくなっている実態が明白に映し出されました。

この増加がなぜ2016年頃からはじまったのかについて研究者たちは、いくつかの仮説を提唱しています。

1つは若者のメンタルヘルス問題に対する社会的な意識が高まり、自分の不調を素直に表現するようになったという要素が考えられます。

また、デジタル環境の普及や社会経済的な不安感の増大など、実際に脳への負荷が高まっている可能性も否定できません。

例えば、スマホで記憶を代替する現代の生活が、脳の記憶力を鍛える機会を奪ってしまったという意見も出ています。

いわば、「脳の筋肉が使われなくなって衰えている」という状態なのかもしれません。

実際、研究者の一人は、若者が自身の携帯番号をまともに覚えられない状況を指摘しています。

さらに他の研究では、高校生がスマホやSNSを長時間使用すると、その後に注意力や集中力が低下する傾向があることが示されています。

画面の刺激が頻繁に切り替わる環境に脳が慣れてしまい、「じっくり考えるモード」が働きにくくなってしまっていると考えられます。

そして、このようなデジタル環境の問題に加えて、睡眠不足、運動不足、食生活の乱れといった生活習慣が同時に悪化していることも示されています。

米国では、十分な睡眠時間(8時間以上)を取れている高校生は約4人に1人程度しかいないという調査結果もあります。

研究者たちはこうした小さな負荷が重なり合うことで、「頭がぼんやりしてまとまらない」という自覚的な困難感につながっているのだろうと結論しています。

しかし研究者は同時に、このような報告意識の変化だけで、今回の若者の「考えにくさ」の増加をすべて説明するのは難しいとも指摘しています。

つまり実際に脳の認知機能に何らかの負担や困難が増えている可能性も十分にあり、それが若者たちの主観的な困難感を押し上げているのかもしれないのです。

では、この「脳の霧」の増加に対して、私たちは具体的にどのように対応すればいいのでしょうか?

研究チームは、こうした主観的な認知の不調について、単に「個人の努力」や「自己管理」で片付けるのではなく、社会的な支援策として対策を整備することが重要だと強調しています。

特に所得や教育によって明確な格差があることから、経済的・社会的に不利な立場の若者に特に注目して対策を考える必要があります。

参考文献

Having Trouble Concentrating or Remembering? It’s Not Just You, Study Finds

https://healthcare.utah.edu/newsroom/news/2025/09/having-trouble-concentrating-or-remembering-its-not-just-you-study-finds

元論文

Rising Cognitive Disability as a Public Health Concern Among US Adults ―Trends From the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2013–2023

https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214226

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部