アメリカのカリフォルニア大学で行われた研究により、脳に埋め込んだ電極によって、脳が痛みを感じるタイミングを自動的に検知し、その瞬間だけピンポイントで刺激するという画期的な治療法が慢性痛に効果的であることが示されました。

この装置は患者さんごとに異なる「脳の痛み信号」を監視し、痛みが出そうになった瞬間だけ「スイッチ」を入れて刺激を与えます。

これにより、患者の痛みは平均で約半分まで減り、中には「痛みがほぼ完全に消えてしまった」という報告もありました。

さらに効果は最長で3.5年にも及び、長期的な改善もみられることがわかりました。

脳に直接働きかけるこの「オーダーメイド型の脳深部刺激療法(DBS)」は、どのような仕組みで慢性痛を和らげているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月13日に『medRxiv』にて発表されました。

目次

- 治らない痛みは「脳の誤作動」だった

- 「もう治らない」と諦めた慢性痛、脳に埋め込む電極が救った

- 慢性痛に朗報「あなた専用の治療法」が見える時代へ

治らない痛みは「脳の誤作動」だった

けがをしたときや病気になったとき、私たちは「痛み」というサインを通じて体の異常を感じ取ります。

本来、痛みは体を守るための大切な警告アラームです。

たとえば転んだときの鋭い痛みは、「ここが危険だよ」と教えてくれる信号ですし、病気のときの体の痛みも「無理をせず休んで」という体からのSOSです。

多くの場合、こうした痛みはけがや病気が治るとともに消えていきます。

ところが、実際には体が回復しても「痛み」だけが残ってしまい、何か月も、時には何年も苦しみが続く人が少なくありません。

これが「慢性痛」と呼ばれる現象です。

(※CDC(米国)は最新の全米調査(NHIS, 2023年)で、成人の24.3%=約4人に1人が慢性痛(過去3か月に「ほとんど毎日」または「毎日」痛み)と報告しています。)

慢性痛の怖さは、「単に痛い」というだけではありません。

例えば腰や肩が何年もズキズキ痛む、しびれや焼けつくような感覚が消えない――そうした痛みが続くと、人はだんだんと仕事や学校、趣味や友人関係にも前向きになれなくなってしまいます。

眠れなくなったり、気分が沈んだりと、体だけでなく心の健康までむしばむこともあります。

なぜ、こうした慢性痛が起こるのでしょうか。

実は、慢性痛の正体は「体の異常」だけでは説明できないことが、ここ数十年の研究で明らかになってきました。

一見すると体の傷はもう治っているのに、「脳」がまるで幽霊のように痛み信号を出し続けてしまうのです。

このとき脳の中では、痛みを感じる神経回路(ネットワーク)が必要以上に敏感になり、わずかな刺激でも痛みを増幅したり、「本来は痛みでない信号」を痛みと誤認してしまったりします。

たとえば、火事が起きて消化作業も終わったはずなのに、火災報知器だけがずっと鳴り続けている――慢性痛はそんなイメージに近いと言えるでしょう。

また、強い痛みの経験や長期化した痛みは、脳内の「痛みの記憶」や「感情」とも深く結びつき、痛みの悪循環(痛みによるストレス→さらに痛みが強まる→またストレス…)を引き起こします。

こうした背景から、最近の医学や脳科学では「痛み=体の問題」だけでなく、「痛み=脳の問題(脳のネットワーク異常)」という新しい捉え方が主流になりつつあります。

従来の痛み止めやリハビリだけでは治りきらなかった慢性痛の患者さんたちが、脳そのものを治療対象とする新しい医療に希望を抱くようになったのも、この流れを反映しています。

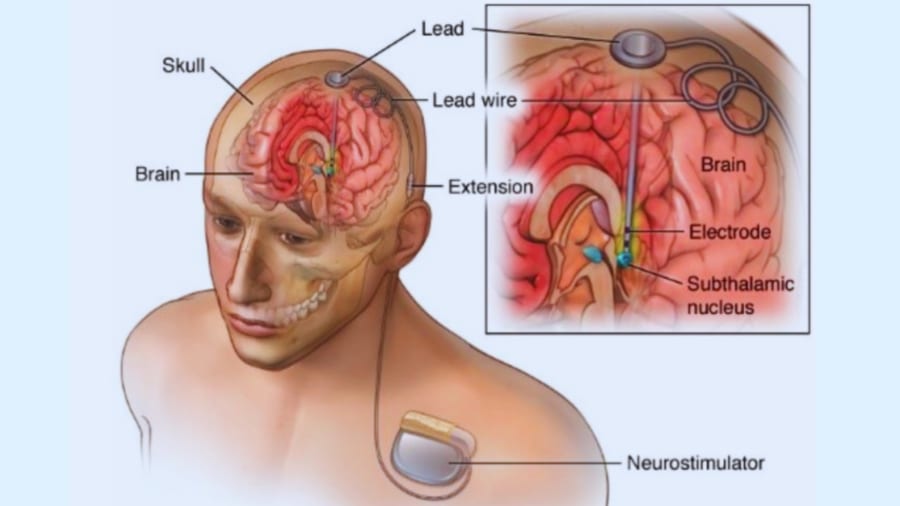

その最前線にあるのが「脳深部刺激療法(DBS)」です。

DBSは、脳の深い部分に細い電極を入れてごく弱い電気を流すことで、脳の異常な活動をやさしくリセットする治療法です。

もともとパーキンソン病やジストニア、うつ病などの難治性神経疾患で成果を上げてきましたが、最近では慢性痛の分野でも急速に注目度が高まっています。

従来のDBS治療では、多くの患者さんに対して「同じ場所」を「同じように」刺激し続けるのが主流でした。

しかし、最新の研究では「痛みを感じたり抑えたりする脳の回路は一人ひとり違う」「人によって効く場所もタイミングも全く異なる」ということが分かってきています。

これは「脳の個性」と言ってもよい現象です。

さらに、痛みを制御する脳内ネットワークも単純な一カ所ではなく、複数の部位が複雑に連携しています。

そのため、すべての人に同じ治療法が効くとは限りません。

最近では、個々の患者さんの脳活動をリアルタイムで測定し、脳が「痛みサイン」を出した瞬間だけピンポイントで刺激を与える「閉ループ型(自動制御型)」という新しい発想が登場しています。

この「オーダーメイド型の脳刺激」は、患者さんごとに異なる痛みの原因や脳の状態に合わせて、治療を最適化するという意味で「精密医療」の流れにも合致しています。

今回の研究チームは、「患者さん一人ひとりに合わせて脳の最適な刺激ポイントを探し、その人の脳が痛みを感じているときにだけ刺激を与える」ことで、これまで改善しなかった慢性痛にも効果があるかどうかを世界で初めて本格的に検証しました。

このように、痛み治療の世界は今まさに「体」から「脳」、そして「個性」へとパラダイムシフトが起きているのです。

この研究は、そうした最先端の挑戦のひとつだったと言えるでしょう。

「もう治らない」と諦めた慢性痛、脳に埋め込む電極が救った

この研究では、慢性痛に長い間苦しんでおり、痛み止めや一般的な治療法が効かなかった患者さん6名が対象となりました。

まず研究チームが取り組んだのは、患者さん一人ひとりの脳の中で「痛みを弱めるスイッチ」を探すことでした。

実は痛みを感じたり抑えたりする脳の場所は、人によって微妙に異なります。

そこで、それぞれの患者さんに合った刺激場所を見つけるため、研究チームは脳内のさまざまな場所を少しずつ刺激してみました。

すると、6人中5人の患者さんで、実際に痛みが和らぐ場所を見つけることができました。

この段階で痛みが十分に改善しなかった1名は、残念ながら次の段階へは進めませんでした。

興味深いことに、患者さんによって効果のあった脳の場所は全く違っていました。

ある患者さんは「尾状核(びじょうかく)」と呼ばれる脳の奥深くの場所を刺激すると痛みが軽くなり、また別の患者さんはその近くにある「淡蒼球内節(たんそうきゅうないせつ、GPi)」という別の場所で効果を感じました。

さらに別の人では「視床(ししょう)」や「帯状回(たいじょうかい)」という、これまであまり痛みとの関係がはっきり分かっていなかった場所でも効果があったのです。

この結果は、痛みというのは脳内のたった一つの場所だけで感じるのではなく、複数の領域がネットワークとしてつながって働いていることを示しています。

次に研究チームは、それぞれの患者さんで見つけた最適なポイントに、小さな電極と装置を入れて、自宅で普段の生活を送りながら、脳の活動(脳波)を記録しました。

同時に、患者さん自身にも毎日スマートフォンを使って、細かくその時の痛みの強さを記録してもらいました。

その記録した「脳の活動」と「痛みの記録」をAI(人工知能)を使って分析すると、痛みが特に強い時にだけ現れる特別な脳波パターンがあることが分かりました。

このパターンは患者さんごとに異なり、まるで一人ひとりが持つ指紋のように個性的だったため、研究チームはこれを「痛みの指紋」と呼びました。

例えばある患者さんでは、脳波の中の特定の低い周波数(約7〜8Hz)の波が痛みの強さとピッタリ連動していました。

こうした脳波パターンは「痛みが起こっていることを知らせる合図」として使うことができたのです。

この方法を使うと、AIは脳波から患者さんの痛みの強さを非常に正確に予測できることが分かりました。

その後、研究チームは、見つけた「痛みの指紋」を使って、痛みが出た時だけ自動的に電気刺激を行う「閉ループ刺激」という仕組みを作り上げました。

普段は電気刺激を止めておいて、脳が痛みを感じた時だけ瞬時に刺激を与えるのです。

この方法は、従来の「常に刺激を与え続ける方法」と比べて、脳にかける負担を少なくできる可能性があります。

そしてこの仕組みが実際に効果があるかを確かめるため、研究チームは、患者さんにも評価する人にも刺激の種類を知らせない「二重盲検試験」という厳密な方法を使って、本物の刺激と偽刺激の効果を比較しました。

偽刺激というのは、患者さんには刺激が与えられているように感じさせますが、実際には電気を流さない(0mA)条件、または一部の患者さんでは刺激と無関係な場所に非常に弱い刺激を与える条件でした。

その結果、本物の閉ループ刺激を使った期間には、痛みが明らかに和らぐことが分かりました。

具体的には、平均で痛みの強さが約50%も減り、患者さんの中には、痛みがほぼ完全に消えてしまったという報告もありました。

それに対して、偽刺激を使った期間では痛みが逆に平均11%も強くなってしまいました。

このことから、閉ループ刺激が本当に効果を発揮していることがはっきりしました。

さらにこの閉ループ刺激の利点として、常に刺激を与え続ける必要がないことが挙げられます。

実際に刺激が行われたのは、全体の時間のわずか7〜55%程度でした。

つまり患者さんの脳は、痛みが出そうになった瞬間だけ「ピンポイント」で刺激を受け、普段は休んでいるような状態です。

これは例えるなら、火事が起こりそうになった瞬間だけ消火器が作動するような「賢い仕組み」と言えるでしょう。

そして、この研究で最も重要な発見は、こうした効果が一時的なものではなく、長く続いたということです。

患者さんたちの多くは、装置を埋め込んだ後も痛みが軽減し続け、最も長い人では3年半もその効果が続いているのです。

この結果は、慢性痛に苦しむ患者さんにとって、とても希望の持てる結果となりました。

慢性痛に朗報「あなた専用の治療法」が見える時代へ

長い間、痛みを専門とする医師や研究者は、なぜ慢性痛が治りにくいのかを考えてきました。

今回の研究は、そんな慢性痛の治療に対して、新たな可能性を示した重要な第一歩だと考えられます。

今回の研究の最大のポイントは、「個別最適化」と「必要に応じた自動制御」という二つのキーワードにあります。

これまで脳に電気刺激を与えて痛みを和らげる治療は、すべての患者さんに同じように、決まった場所に刺激を流し続けることが一般的でした。

これは例えるなら、誰にでも同じ内容の薬を渡して飲ませるような、一律な方法です。

しかし、この研究では、一人ひとり異なる脳の仕組みに丁寧に合わせて刺激する場所やタイミングを選び、その患者さんが痛みを感じた時にだけ刺激するという、いわば患者さんと「個別に対話する」ような治療を実現しました。

研究チームがこの「個別最適化」を重視した理由は、痛みの感じ方や、脳のどこを刺激すると痛みが軽くなるかが、人によって大きく異なることが分かったからです。

また、「必要に応じた自動制御」を取り入れたのは、常に刺激を与え続ける方法だと、脳が刺激に慣れてしまって次第に反応しにくくなる可能性があるからです。

これは例えば、同じ味の飴を食べ続けていると、だんだん味を感じにくくなる現象に似ています。

必要な時だけ刺激する方法なら、脳が刺激に対して新鮮な反応を保ちやすく、効果が長続きしやすいのではないかと期待されています。

実際に研究チームも、この方法であれば脳が刺激に慣れてしまうのを防げる可能性を指摘しています。

ただし、今回の研究はまだ最初の小さな一歩に過ぎず、すぐに誰もが使える治療法になるわけではありません。

研究に参加した患者さんはわずか5名という少人数であり、患者さんの抱えている痛みのタイプも限られていました。

つまり、この結果が全ての慢性痛にそのまま当てはまるとは限りません。

また、今回の研究で使われた「痛みを感じた時だけ刺激する」という方法が、本当に治療効果を高める重要なポイントだったのか、それとも「一定時間おきの刺激」や「患者自身が刺激を切り替える方法」でも似た効果が得られるのか、といったことも、今後さらに詳しい研究が必要です。

それでも、この研究の意義はとても大きいと言えるでしょう。

特に、「患者さんごとの脳の状態に合わせて痛みを検知し、その瞬間だけ刺激を行う」という閉ループ(自動制御型)刺激の考え方は、慢性痛だけでなく、うつ病やパーキンソン病など、他の病気に対しても期待されている新しい治療法のアイデアです。

また、今回見つかった「尾状核」や「淡蒼球内節(GPi)」という新しい刺激ポイントは、慢性痛をコントロールする脳の仕組みを解明する上でも重要な発見です。

従来の治療法ではあまり注目されなかったこれらの脳領域が、痛みを和らげる効果があることがはっきり示されたことで、今後の研究が一気に進む可能性があります。

さらに、今回の研究では、「二重盲検試験」という非常に厳密な方法を使って、本当に刺激の効果があるのかを科学的に証明しました。

この方法によって、患者さん自身も治療者も刺激が本物か偽物かを知らずに結果を評価するため、プラシーボ(思い込み効果)ではなく、本当の効果だということが強く証明されたのです。

慢性痛というのは、他人にはなかなか理解されない、つらく長い戦いです。

そんな痛みと闘っている患者さんに対し、この研究は「あなただけの脳の痛みスイッチを探し、必要な時だけオフにする」という、個別の治療方法を提案しています。

もちろん、まだ解決すべき課題は残っていますが、この成果は患者さんにとって、未来への希望の光をもたらしたと言えるでしょう。

今後の脳科学と医療技術の発展により、痛みに苦しむ多くの人が、個々の脳の特性にぴったり合った治療を受けられる日が近づいているのかもしれません。

元論文

Personalized, closed-loop deep brain stimulation for chronic pain

https://doi.org/10.1101/2025.08.11.25333010

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部