アメリカのカリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)とアレン研究所で行われた研究によって、マウス脳の特定の神経細胞をレーザー光で刺激することで、実際には存在しないはずの「線」や「形」を脳内で「見えている」かのような脳活動を引き起こすことに成功しました。

また研究では錯覚が生まれる神経回路の一部が明らかになり、特定の神経細胞が錯覚にとって非常に重要な役割をしていることが示されています。

研究者たちは錯覚の仕組みを解明することで統合失調症などで存在しないものが見えてしまう仕組みに迫れる可能性があると述べています。

いったいなぜ脳は存在しないはずのものを見てしまうのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月15日に『Nature Neuroscience』にて発表されました。

目次

- 錯覚の謎、どこまで解けていたのか

- 光で“錯視細胞”を操作する──マウス脳で見えた新事実

- 上からのトップダウン型命令で視覚野に錯覚がうまれる

錯覚の謎、どこまで解けていたのか

私たちが普段見ている世界は、目から入った情報を脳が受け取り、正確に再現していると思われがちです。

しかし実際には、脳は目に映った情報をそのまま映し出しているわけではありません。

脳は目から入った情報に、自分自身の記憶や過去の経験を使って「推測」を加え、より自然で納得のいく形に整えてしまうのです。

その代表的な現象が「錯視(さくし)」です。

錯視とは、目で実際に見た情報と、脳が作り出した見え方がズレてしまう不思議な現象のことです。

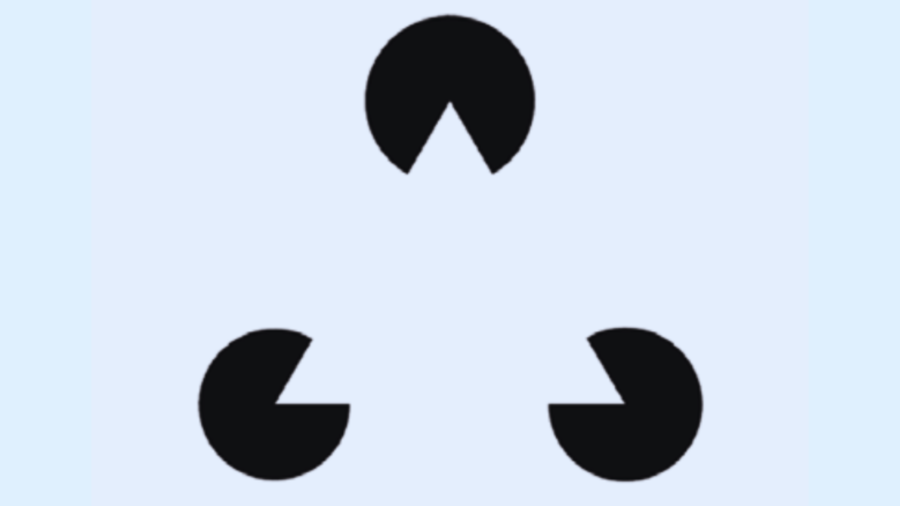

たとえば、ページの上に描かれている図形をよく見てください。

そこにはただ黒い円が3つ描かれているだけで、真ん中に三角形の線などありません。

しかし不思議なことに、私たちの脳にははっきりと白い三角形の輪郭が浮かび上がっているように見えます。

これは私たちが経験から「三角形がそこにあるはずだ」と脳内で勝手に補っているためです。

錯視は昔から視覚の研究をする科学者たちにとても人気があるテーマです。

なぜなら、錯視は私たちの脳が「見えないもの」をどのように推測しているのかを調べるのにぴったりな現象だからです。

特に、脳の「補完力(ほかんりょく)」という働きが重要です。

補完力とは、足りない情報を脳が自分で推理しながら自然につなぎ合わせる力のことです。

この補完力をもっとイメージしやすくするために、ぬり絵を例に考えてみましょう。

ぬり絵には、まず輪郭線だけが描かれていて色はついていませんよね。

私たちの脳も、目から入った不完全な情報をもとに、自分で線を描き加えて「完成した絵」に仕上げているようなものです。

あるいはスマホの文字入力にも似ています。

スマホが文章を打つときに次の言葉を予測して提案してくれるように、脳も次に何が来るかを経験から予測して、まだ見えていない情報を補ってくれるのです。

では、脳は一体どんな仕組みで錯覚を生み出しているのでしょうか?

実は、脳の中には過去の経験に基づいた「予測モデル」が常に用意されています。

目からの情報(入力)と、この脳内の予測モデル(記憶や経験)との間にズレが生じると、脳はそれを自然に「ありえそうな形」で埋めてしまいます。

錯覚はまさに、この入力情報と脳内の予測モデルがズレた時に起こる「合理的な誤解」なのです。

こうした仕組みがよくわかるのが、先ほどの「カニッツァ図形」です。

カニッツァ図形では、本来ないはずの線が「見えてしまう」のですが、実はこれと似たことを私たちの脳は日常的に行っています。

たとえば、木の枝葉に隠れた鳥の姿や、暗い部屋の中でぼんやり見える物体も、脳が過去の経験をもとに「本来そこにあるはずの形」を勝手に作り出しているのです。

しかし、脳の中でこの「見えない線を補う仕組み」がどのように動いているのか、その正確なメカニズムは長い間謎のままでした。

特に、「どの脳の部分(脳のどの層)」がこの作業を担当しているのかや、「どのような順番」で脳が情報をやり取りしているのかは分かっていませんでした。

科学者たちは以前、霊長類(人間に近い猿など)の脳でも、錯視を引き起こすときには高次の視覚野(脳の上位にある部分)が大きく関わっていることを示していました。

しかし、正確に「どの層からどの層へ」という細かな情報伝達の仕組みまでは不明でした。

その上、本当に脳の中で錯覚を人工的に起こし、その因果関係を実験的に証明することは、これまで非常に難しい課題だったのです。

そこで研究チームは、「脳内で錯視を人工的に起こし、その仕組みを因果的にはっきりさせる」ことに挑戦しました。

言い換えると、彼らは「脳のどこにどんな細胞がいて、どのように情報をやり取りして錯覚が起きるのか」を具体的に解き明かそうとしたのです。

これが、今回紹介する研究の大きな目的であり、画期的なポイントなのです。

光で“錯視細胞”を操作する──マウス脳で見えた新事実

新たな研究では、マウスの視覚野にある特殊な神経細胞を光で刺激することで、錯覚の映像を脳内に描き出すことに成功しました。

言い換えれば、視覚入力がない状況でも脳に「それが見えている」という錯覚的な活動パターンを生じさせることができたのです。

鍵となったのはカニッツァ図形の応用です。

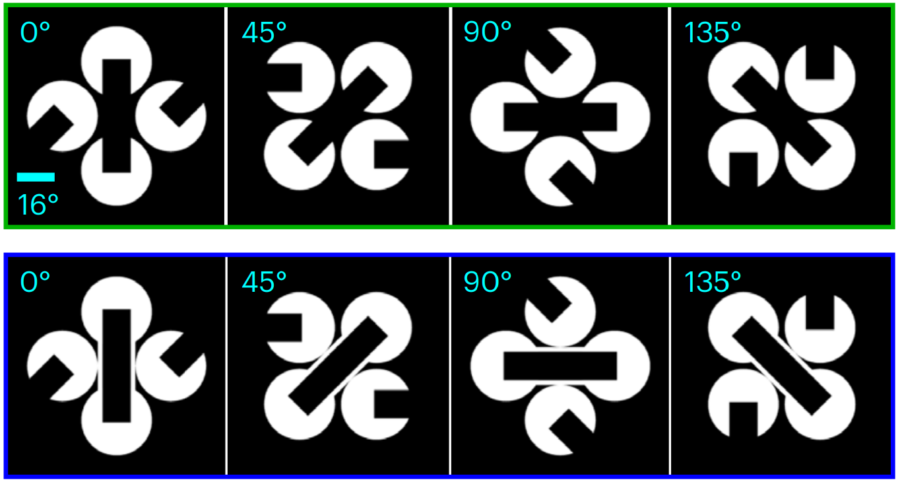

カニッツァ図形は、「パックマン」に似た黒い形が4つ並んだ画像です。

このパックマンは、口のように一部が欠けていて、ちょうど向き合うように配置されています。

すると人間の脳には、なぜか中央部分に「見えない線」が現れて、実際には存在しない図形(たとえば三角形や四角形など)が見えてしまう錯覚が起きます。

この「見えない線」は、科学的には「錯視バー(IC)」と呼ばれています。

一方で、このパックマンの配置を少しだけ変えると、「錯視バー」は消えて見えなくなります。

研究者たちは、この2種類の画像をマウスに見せ、それぞれの場合にV1の神経細胞がどう反応するかを調べました。

その結果、とても興味深いことがわかりました。

マウスの視覚野(V1)にいる神経細胞のうち、約4.3%が、「見えないはずの錯視バー」がある画像(IC画像)を見た時だけ強く反応したのです。

研究チームはこの細胞を「ICエンコーダー細胞」と名づけました。

つまり、この細胞たちは、目に直接見えている部分ではなく、「実際には見えないけれど脳が推測して見えているもの」に特別に反応する細胞だったのです。

さらに研究チームは、このICエンコーダー細胞だけをレーザー光で人工的に刺激する実験も行いました。

すると驚いたことに、マウスの脳は実際には何も見ていないのに、「見えない錯視バー」を見た時とまったく同じ脳の活動パターンを示したのです。

一方で、ICエンコーダー細胞ではなく、「目に見える部分」に反応する別の細胞(セグメント応答細胞)を刺激しても、このような現象は起こりませんでした。

つまり「脳内でニセの線を見る」ためには、特定のICエンコーダー細胞を刺激することが重要だったというわけです。

ここで、研究チームはさらに踏み込んで調べました。

ICエンコーダー細胞が特別なのはなぜなのでしょうか?

実は、脳の視覚情報処理には大きく分けて二つの流れがあります。

一つは目から脳へ、下から上へと情報が流れる「ボトムアップ」と呼ばれる流れです。

目に入った情報はまず網膜から脳の奥にある視床を経由し、一次視覚野(V1)へ届けられます。

これが、私たちが「見る」という感覚の最初の入り口となる流れです。

もう一つが「トップダウン」と呼ばれる流れです。

これは脳の高次領野(より高度な処理を行う領域)が、一次視覚野に向かって情報を送り返す仕組みです。

上位の脳領域が「ここには四角形があるよ」と解釈すると、その指示が一次視覚野に送り込まれ、下位のニューロンたちが「了解!」とばかりに存在しない図形を描き足すという感じです。

まるで上司からの「見えないものを見る」という指令がV1の特定ニューロンに届き、私たちの知覚が補完されているかのようです。

研究チームは、このトップダウン信号がICエンコーダー細胞に集中的に届いていることを突き止めました。

つまり、ICエンコーダー細胞は上位の領域から特別に多く情報を受け取っており、それが「実際には見えない線を描く」特別な能力を持つ理由だったのです。

この研究によって、「錯覚という現象は、まず脳の上位の領域で生まれ、その予測信号が下位の一次視覚野に届くことで強化される」というモデルが科学的に支持されました。

これは、脳が実際に存在しないものをどのように作り出しているかを初めて具体的に示した、画期的な研究成果だったのです。

上からのトップダウン型命令で視覚野に錯覚がうまれる

今回の発見により、「見る」という行為の本質が一段とクリアになりました。

私たちの脳はカメラのように入ってきた映像をそのまま受け取るのではなく、V1の特定の細胞が“足りない情報”を描き足すという仕組みが因果的に示され、能動的に知覚を作り出すという考え方が裏付けられました。

ある意味で、脳は過去の経験に基づいた予測を下位の視覚野に送り込み、欠けた情報を埋めていると言えるでしょう。

私たちの脳は単なる受信機でもカメラでもなく、自ら積極的に像を補完する能動的な描画装置なのかもしれません。

実際、研究者たちは視覚は外界から受け取った情報をそのまま映す受け身の仕組みではなく、脳内で行われる複雑な計算によって積極的に現実を解釈・構築する仕組みだという見方を示しています。

カメラが光景をそのまま写すのとは対照的に、脳の“モニター”には過去の経験に基づく予測や補完が上乗せされたイメージが映し出されている──そんな新たな視点を、本研究はデータで裏付けたのです。

見えている世界は、脳が自前のペンで描き足したラインによって輪郭づけられているのかもしれません。

脳内の錯覚生成メカニズムを解明したことは、神経科学の基礎を前進させただけでなく、将来的な医療やテクノロジーにも影響を与える可能性があります。

例えば統合失調症などの精神疾患では、脳内に実在しない「像」や「声」が突然現れる幻覚症状が知られています。

今回発見されたICエンコーダー細胞の異常活動と幻覚症状との関連はまだ十分に検証されておらず、人間の脳でも同じ仕組みが働いているかどうかを確かめる必要があります。

実際、研究に参加したアレン研究所のJerome Lecoq博士も、脳内でランダムに現れる異常なイメージに関係する細胞や脳の仕組みを特定することが、疾患を理解する上で役立つだろうと説明しています。

また、光刺激によって誘発された「見えない線」がマウス自身にどんな主観をもたらしたのか(あるいは全く何も感じなかったのか)も分かりません。

著者らは、実際にマウスが錯覚を「見ているか」どうかを確認するためには、行動を観察する実験が必要だと指摘しています。

それでも本研究は光遺伝学とブレインプローブ技術を駆使して「知覚の根源」に迫った快挙と言えます。

特筆すべきは、アレン研究所の「OpenScope」というオープンサイエンス計画のもとで、他機関の研究者が最先端設備を活用して成果を上げた点です。

OpenScopeでは、今回得られたデータを外部の研究者と共有し、科学コミュニティ全体で活用していく方針が示されています。

このように大規模な共同研究によって得られたデータは今後再現性の検証やさらなる解析が進むでしょう。

元論文

Recurrent pattern completion drives the neocortical representation of sensory inference

https://doi.org/10.1038/s41593-025-02055-5

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部