たとえば、あなたがまったく新しい曲を学ぶとしましょう。

第一歩として楽譜をじっくり読むか、それとも録音された演奏を繰り返し耳で聴き込むか──その選択ひとつで、脳の使い方に驚くほど大きな違いが生まれるかもしれません。

東京大学の研究チームが行った最新のfMRI(機能的MRI)実験では、中級のピアノ奏者に「耳で学ぶ」方法と「譜面を読む」方法を体験してもらい、どちらが音楽の文脈(フレーズ構造)を判断する能力を高めるかを検証しました。

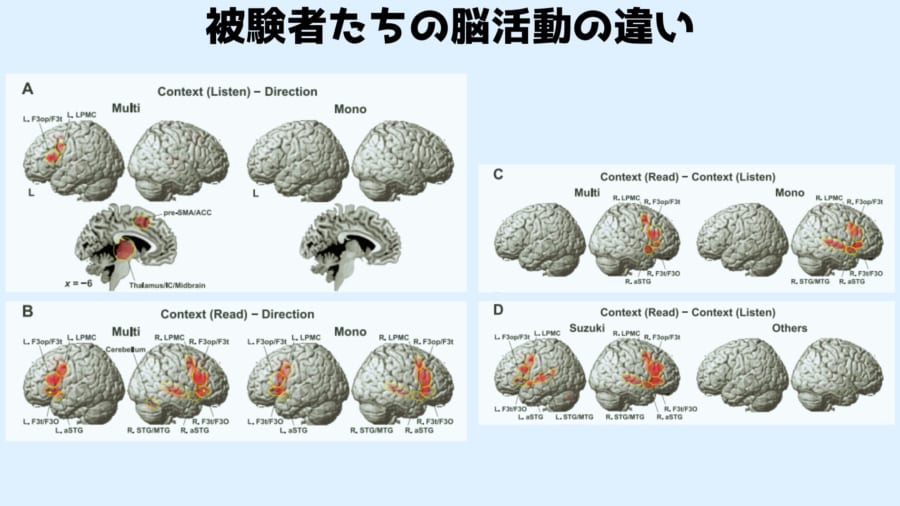

すると、耳から入る情報を重視したグループは左脳の働きがスムーズになり、とりわけ複数の楽器を扱った経験があるマルチ・インストゥルメンタリスト(以下“Multi”)ではこの傾向が顕著でした。

一方で譜面頼りに練習したグループでは右脳を含む幅広い領域が活発に動き、譜読みが苦手なほど右脳への負担が増える可能性が示唆されたのです。

さらに、幼いころから録音音源で耳を鍛え続ける「鈴木メソッド」を取り入れた経験がある参加者は、エラーを見抜く正答率がより高いという興味深い結果も得られました。

実は、音楽とことばの学習には共通点が多いともいわれており、「耳で学ぶのが有効なわけ」を脳科学の面から示唆する重要な発見といえそうです。

では、深い音楽理解をめざすには耳コピを優先すべきか、それとも譜読みを磨くほうが先か──。

研究チームの綿密な実験プロトコルやfMRIスキャン画像は、これまでの音楽教育や練習法の“当たり前”をもう一度問い直すきっかけになるかもしれません。

研究内容の詳細は『Cerebral Cortex』にて発表されました。

目次

- 耳コピVS譜読み論争は昔から?

- 曲を学ぶ第一歩は耳か譜面か?──東大fMRI実験が示す意外な脳の使い方

- 耳から学ぶ? 譜面で極める?──両脳活用が導く新たな音楽教育

耳コピVS譜読み論争は昔から?

西洋音楽の歴史を振り返ると、バッハやモーツァルトといった大作曲家が幼少期に学んだ方法には、“耳で覚える”ことが大きな役割を果たしていました。

いわば母語を自然と習得するように、まずは音楽そのものを繰り返し聴いて感覚を掴み、そこに表現や解釈を肉付けしていくスタイルです。

一方で、譜面を読み解く力も職業音楽家には欠かせず、楽譜には強弱やアーティキュレーションなどの記号が多彩に書き込まれているため、その情報を的確に音に変換する必要があります。

しかし、どちらの方法が「より脳に定着しやすいのか?」あるいは「複数の楽器を経験していると、なにが変わるのか?」については、長らくはっきりとした答えが見つかっていませんでした。

実際、“耳コピ”を得意とする人は「聴いたメロディをすぐに再現できる」一方で、譜読み中心の学習者は「記号を追いかける段階で時間がかかることも多い」という話をよく耳にします。

とはいえ、譜面には作曲者が意図した構造や変化が明示されているメリットもあり、“聴くのが得意な人”でも、譜面を読みこなす技術がないと細部を見落とす可能性があります。

つまり、一方が常に優位というより、「どんな方法を、いつ、どれだけ活用するか」が学習の効率やクオリティを左右しているようにも見えます。

加えて、「スズキ・メソッド」のように幼少期から音源を聴き込むアプローチが、脳の成熟やフレーズ認識にどんな影響を及ぼすのかも興味深いテーマです。

さらに近年の研究では、音楽のフレーズ構造を分析する脳の働きは、文法を理解するのと似たメカニズムで処理される可能性が指摘されています。

たとえば、言語の「文のまとまり」を直感的に捉えるように、音楽の「フレーズ」も耳から得る情報が重要だというわけです。

とはいえ、実際に譜面を読むか耳で聴くか、複数の楽器経験があるかどうか、これらの違いが脳のどの部分にどんな影響を与えるのかは、まだ十分に検証されてきませんでした。

そこで今回研究者たちは、中級レベルのピアノ奏者を対象に「録音された音源を聴いて学ぶ方法」と「譜面を読み込む方法」という2つの練習スタイルを比較し、それぞれが脳の左右でどのような活動パターンを生むのかを調べることにしました。

曲を学ぶ第一歩は耳か譜面か?──東大fMRI実験が示す意外な脳の使い方

「録音された音源を繰り返し聴く」か「譜面を最初から最後まで丹念に追う」かで、演奏の仕上がりや理解のしかたがどのように変わるのか。

謎を解明するため研究者たちは、まず被験者である中級レベルのピアノ奏者を2つのグループに分けました。

1つめは「複数の楽器を弾きこなせる人々(マルチ・インストゥルメンタリスト、以下“Multi”)」。

もう1つは「ピアノだけをメインに学んできた人々(モノ・インストゥルメンタリスト、以下“Mono”)」。

研究チームはこの2グループに、古典からバロック期にかけての小品4曲(バッハ、クラーク、ベーム、そしてレオポルト・モーツァルト)を準備しました。

そして一部の曲は「耳で学ぶ」練習法(録音音源をひたすら聴く)を中心に、もう一部の曲は「譜面を読む」練習法を中心に、それぞれ計7日間取り組んでもらうように設定したのです。

5日間かけて徹底的に「聴く」か「読む」かに集中し、最後の2日間だけはどちらの曲も実際にピアノを弾いてチェックするという流れでした。

研究者たちはこの“仕分け”によって、耳からの情報が脳に残る痕跡と、譜面から得る情報が脳を活性化させる仕組みをできるだけ区別しようと考えたのです。

さらにユニークなのは、“わざとフレーズを入れ替えた音源”を最終テストに使ったことです。

例えるなら、小説の段落が入れ替わってしまって物語の流れが怪しくなるような状態を、音楽でも再現しました。

具体的には「Aメロ→Bメロ」と続くはずの部分を「Aメロの一部→Bメロの一部→またAメロ…」というふうに、ちょっとだけ組み替えてあるのです。

フレーズ自体は正しいメロディなのに、全体を通して聴くと「なんだか妙に感じる」──パズルのピースが微妙に嵌まっていないような、不自然な雰囲気が漂います。

この不自然さに気づけるかどうかを調べることで、曲の文脈やフレーズ構造をどの程度脳内で把握しているかを評価できるわけです。

テストの手順としては、被験者はfMRIスキャナーの中でヘッドフォンを装着し、先述の“小細工”を施した音源を聴かれます。

そして「いまのフレーズ、流れがおかしかったか?」と思ったら、ボタンを押して知らせるというシンプルな方式です。

一方で、ほとんどいじっていない普通の音源もランダムに混ぜられているので、どれが不自然かを正確に見抜かなければなりません。

実際にやってみると、集中して聴いているつもりでも見逃す箇所があったり、逆に正常なフレーズを誤って「不自然だ!」と判定してしまう人もいるといいます。

では結果はどうなったのか。

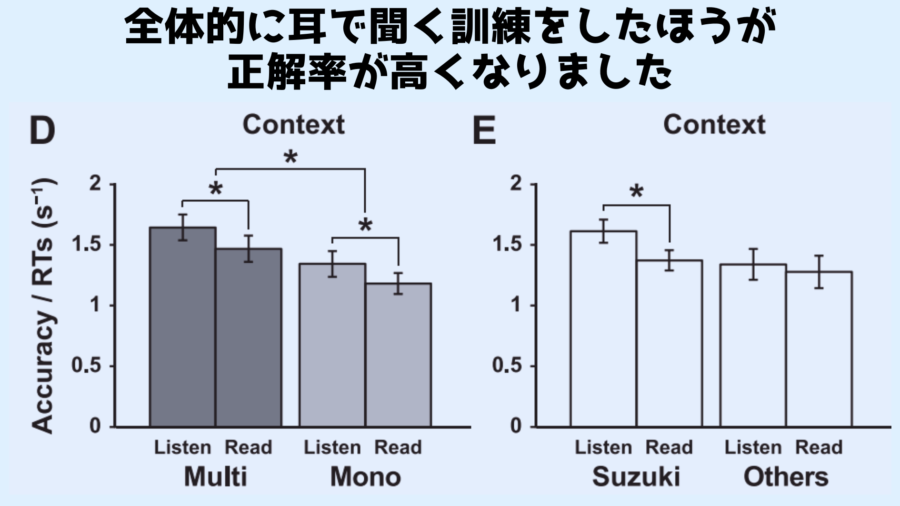

まず、耳で学んだ曲(音源を聴き込んだ曲)のほうが、こうした“不自然なフレーズ”を高精度で見抜ける傾向がありました。

特にMultiグループ──複数楽器を扱ってきた参加者たちは、譜面重視で学んだ曲よりも「耳コピ系」で学んだ曲のほうが、はるかにミスを検知しやすかったというのです。

さらに脳のスキャン画像を見てみると、“耳コピ系”の学習を経た曲を判断するとき、左脳の言語中枢に近い領域が強く活性化している傾向がありました。

これは「文法(言語構造)を理解するときの脳の動き」と似ているともいわれ、音楽のフレーズを“言葉”のように捉えている可能性があると指摘されています。

一方、譜面から学んだ曲を判断するときには、右脳の前頭領域や聴覚関連の部位が広く使われるケースも多かったようです。

特に「譜面を読むのに苦労する人」ほど右脳の働きが顕著だったとも報告され、脳全体で曲の情報を補うようなイメージです。

このように、右脳は「全体を感じ取る直感的な司令塔」、左脳は「構造を論理的に分析する専門家」のように協力しながら音楽を理解している可能性があります。

譜面に集中すると右脳がサポートに回る場面が増え、音を聴く学習では左脳が文法的アプローチでフレーズを組み立てる──そんなイメージでとらえると、脳の働きの仕組みがより直感的にわかりやすくなるのではないでしょうか。

そして、彼らとは別に設定された「短期練習をまったく行わなかった参照グループ」の正答率を見ると、やはり“耳コピ系”でも“譜読み系”でも練習した人たちに比べてガクッと低い値が示されました。

つまり、たとえ1週間という短期間であっても、しっかり曲を練習すればそれだけ「不自然なフレーズ」を聴き分ける能力が高まり、それが脳活動にもはっきりと反映されるわけです。

しかも、マルチ楽器経験者や幼少期から耳を鍛えてきた人々(たとえば“スズキ・メソッド”経験者)は、この能力がさらに高まりやすいというのですから、音楽と脳の関係はますます奥深いといえそうです。

「スズキ・メソード」は、自然な母語習得を楽器演奏習得に応用した教育法であり楽曲の練習をする際に音源を聴くことを重視しています。言語の自然習得は、アメリカの言語学者ノーム・チョムスキーが提唱する「言語生得説」の基礎となる考え方であり、あらゆる自然言語の普遍性を裏付けるものです。この仮説の脳科学的根拠については、酒井氏による近著『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書、2019年)と『脳とAI-言語と思考へのアプローチ』(中公選書、2022年)にて詳しく記されています。

こうした結果を踏まえ、研究チームは「なぜ耳で聴く方法がフレーズ全体の文脈理解に強みを発揮するのか?」を脳科学の視点から詳しく論じています。

次の段階では、音楽の学習法を最適化するだけでなく、言語習得などにも応用できる可能性があると考えられており、私たちが「耳」と「譜面」のどちらからアプローチするべきかを再考するきっかけにもなりそうです。

耳から学ぶ? 譜面で極める?──両脳活用が導く新たな音楽教育

今回の実験から見えてきたのは、耳で覚えた曲と譜面で覚えた曲で、脳のどこが、どのように活性化するかが大きく異なる可能性です。

耳を使った学習では、特に左脳の前頭葉を中心に活動が強まり、これは言語を理解するときに働く「構文処理」の中枢とも重なっていると考えられています。

曲のフレーズを“文のまとまり”のように感じ取り、自然なつながりかどうかを判断する──まさに言語で文法的な誤りを見つけるような感覚で音楽を捉えているのかもしれません。

一方、譜面を読んで学んだ場合、右脳の前頭領域や聴覚野も幅広く働いていたことが示唆されています。

譜面には音程・リズムだけでなく強弱や表情記号など多様な要素が書かれており、それを頭の中で「音」に再構築する必要があります。

しかも、フレーズの流れが正しいかどうかを瞬時に判断するためには、記号上の情報と実際の聴感をつなぎ合わせる追加の作業が必要です。

言い換えれば、脳の右半球が、言語構造のような処理をつかさどる左半球をサポートしながら、譜面と音の対応づけを補完しているイメージです。

一般的には「聴くほうが感覚的=右脳」、「譜面を読むほうが言語処理的=左脳」というイメージを抱きがちですが、今回の結果からはむしろ、耳で音をとらえたときに左脳が強く活性化し、譜面を読むときに右脳の負担が大きくなるという、従来の印象とは反転したようなパターンが示唆されました。

この背景には、音楽を脳がどのように“構文”として理解しているかが関係していると考えられています。

たとえば過去の音楽脳科学の研究では、右脳がメロディや和音の「情緒的な動き」や「音色の違い」などをざっくりと把握し、左脳はリズムや音の連なりを論理的に組み立てる傾向があると報告されたことがあります。

言語の文法処理と似た形で、連続する音をルールに沿って分析するのは左脳が担いやすい、というわけです。

一方、私たちは普段「文字情報=左脳優位」という図式を当てはめて考えがちですが、譜面に書かれている要素を実際の音に“置き換えて”理解するプロセスは、意外にも右脳的な「視覚-空間情報の統合」や「直感的な補完機能」に頼る面が大きい可能性があります。

特に、譜読みが得意ではない段階の人が譜面をパッと見たときには、まず右脳がビジュアル的に情報を一括で捉え、そこから細部を推測しようとする──そんなイメージに近いかもしれません。

実際に、初心者が譜面を読むときに右脳の視覚処理領域が活性化する例は以前の研究でも示唆されています。

これは言語の文字を読む場合にも似たことが起き、慣れない表記体系(たとえば外国語の文字など)を読もうとするときには、左脳による言語処理が本格的に働く前に、まず右脳が形状や空間配置を“パターン”としてとらえている、と説明されることがあります。

音楽記号は音程やリズムだけでなく、強弱や表情など多層の意味をもつので、慣れないうちは右脳にとってかなりの負荷となるのかもしれません。

一方、耳で直接音を聴く場合は、言語の「母語習得」に近い感覚でフレーズを組み立てるため、左脳がスムーズに“文法”のような枠組みで処理を進めているとも考えられます。

こうした知見を踏まえると、「譜読みは左脳、聴くのは右脳」といったステレオタイプな二分図式は、実は学習段階や習熟度によって大きく変動するものだといえそうです。

文字どおり目で読む情報があっても、それを音として再構築するプロセスには空間的・直感的な補完が必要になり、その一方で音を聴き取る際には、言語に近い論理構造を左脳が分析的に処理している……。

それぞれの作業を“どれだけ慣れているか”や、脳が音をどんな手順で組み立てているかによって、どの領域が主に稼働するのかが変わってくるのです。

今回のように逆転したパターンが見えたことは、従来の左右脳にまつわる常識を見直し、音楽と脳の関係を一層奥深く理解するきっかけになるでしょう。

また、今回の研究では複数の楽器を長期にわたって演奏してきた人ほど、こうしたフレーズ判断の正確さが高い傾向がありました。

これは「マルチ言語話者が新しい言語構造を習得しやすい」という現象と似ているといえます。

多様な楽器に慣れ親しむほど、“音の文法”を捉えるスキルがより研ぎ澄まされていく──いわば「累積効果」のような仕組みが音楽にも存在するのではないでしょうか。

特に幼少期から音源を聴き込む「スズキ・メソッド」などで育った人は、耳を使った学習の効果が一段と高まっている点が印象的です。

では「耳から学ぶのが絶対にいいのか」と言うと、そう単純な話でもないかもしれません。

譜面には音楽を体系的に理解するうえで重要な手がかりが多く含まれていることも事実で、“譜読み”を通して深められる解釈や技術も確かに存在します。

今回の実験は“耳コピ”優位を強調するように見えますが、実は「耳→譜面」「譜面→耳」の両方を往復しながら学んだ方が最終的には全体像を把握しやすいのではないか、という見方も成り立ちます。

左脳と右脳が補い合っているという結果が示唆するように、片方に偏るよりも、多面的なアプローチが音楽理解の幅を広げる可能性が高いのです。

今回の研究は、音楽を聴く・読むという行為が脳内でどう処理され、どこまで相互補完し得るかを明らかにしようとする試みでした。

研究者たちは、こうした仕組みが「言語学習」や「複数言語運用」といった分野にも通じるのではないかと見ています。

実際、私たちが外国語を学ぶときも、ネイティブの音声をひたすら聴き取るだけでなく、文字情報や文法規則を学びながら習熟していくプロセスがあるからです。

音楽と言語は一見まったく違うようで、その「音と構造を結びつける脳の働き」には共通点が多いのかもしれません。

最終的に、私たちがここから得られる示唆は、曲を「耳で学ぶ」メリットと「譜面で学ぶ」メリットの両方を上手に使い分ける重要性です。

特に深い表現力や即興演奏などを身につけたい場合は、耳を研ぎ澄ましてフレーズ全体の流れをリアルタイムに感じとりながら、譜面に書かれた情報を分析的に読み解く力を養うことが不可欠でしょう。

今回の実験が示したように、短期的にも長期的にも、脳は柔軟にその学習体験を取り込み、左右で役割を分担しながら音楽の“文脈”を理解しているのです。

つまり、耳と譜面という2種類の窓から音楽を眺めるほど、その作品をより多角的に味わえる可能性が広がるといえます。

元論文

Brain activation patterns reflecting differences in music training: listening by ear vs. reading sheet music for the recognition of contexts and structures in a composition

https://doi.org/10.1093/cercor/bhaf072

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部