老後を楽しく送ることは可能でしょうか。

誰しも自分や親のことを考えると、平和で健康な日々を期待するのは自然なことです。

しかし、現実にはうつになる高齢者が少なくありません。

ではうつの原因は何でしょうか?

千葉大学予防医学研究センターの研究チームは、国内25市町に住む高齢者を対象に、公共交通機関の利用可能性とうつの関係を解明する日本初の長期調査を実施しました。

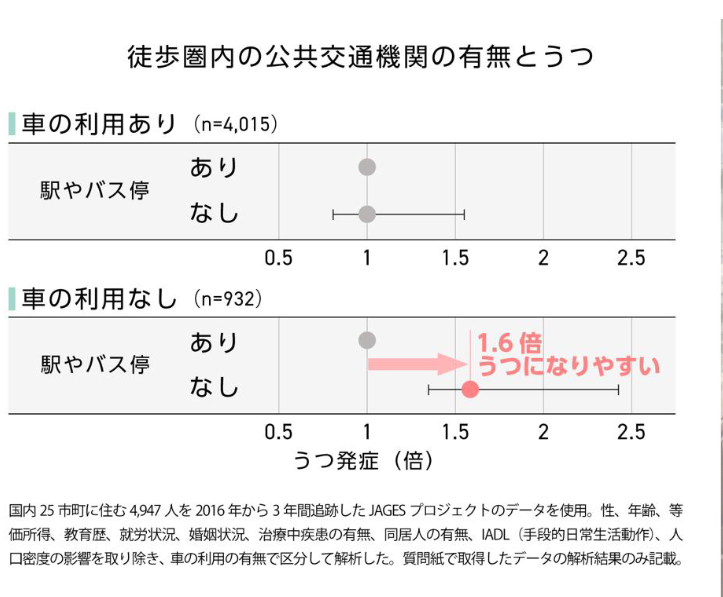

その結果、車を利用していない高齢者で駅やバス停が近くにないと感じている人は、あると感じている人に比べて、3年後に1.6倍もうつを発症しやすいことが明らかになりました。

この研究は、2024年12月9日付の『Preventive Medicine』誌に掲載されました。

目次

- 「老後うつ」を避けるには?

- 近くに公共交通機関がない高齢者は3年後のうつ率が1.6倍に

「老後うつ」を避けるには?

この研究が行われた背景には、日本の地方部で進行している公共交通の減少があります。

人口減少と高齢化によって、駅やバスの路線は廃止され、利用者も減少し、サービスの継続が難しくなるという悪循環が生じています。

その結果、自宅近くに公共交通機関がない高齢者が増えました。

このことは、歩行時間や社会参加の減少に繋がり、心の健康に悪影響を及ぼす可能性があると考えられています。

しかし、これまでこの問題を長期的に追跡した研究はほとんどなく、複数の自治体を対象とした大規模な調査は日本では実施されていませんでした。

千葉大学の研究チームは、中規模以上の都市を含む25の自治体において、2016年から3年間にわたり、日常生活において自立している高齢者4,947人を対象に調査を行いました。

対象者は調査開始時にうつ症状がなく、GDS-15(老年期うつ評価尺度)で5点未満であることが条件とされました。

そして、GDS-15で5点以上を「うつあり」、5点未満を「うつなし」と分類し、3年後のうつ発症を評価しました。

公共交通へのアクセスに関しては、まず駅やバス停が家から徒歩10〜15分以内にあるかどうかという主観的な感覚で評価しました。

さらに、GIS(地理情報システム)を用いて、自宅から最寄りの駅やバス停までの実際の距離を計測するという客観的な指標でも評価しました。

そのほか、性別、年齢、等価所得、教育歴、就労状況、婚姻状況、治療中の疾患の有無、同居人の有無、IADL(日常生活自立度)、人口密度といったさまざまな要因も補正因子として統計的に考慮されました。

近くに公共交通機関がない高齢者は3年後のうつ率が1.6倍に

研究の結果、4,947人のうち483人、すなわち全体の約9.8%が3年後にうつを発症していました。

また、車を利用していない932人のうち、駅やバス停が近くに「ある」と答えた人が621人、「ない」と答えた人が194人でした。

そして、「ない」と答えた人は、「ある」と答えた人に比べて、3年後にうつを発症するリスクが1.6倍高いことが明らかになりました。

この結果は統計学的にも有意であり、偶然の誤差とは考えにくい信頼性の高いものでした。

一方で、車を利用しているグループでは、駅やバス停へのアクセスとうつの関係は見られませんでした。

この研究から高齢者のうつは、公共交通機関の利便性と大きく関係していると分かります。

特に車を使えない高齢者ほど、近くに駅やバス停があることは、心の健康を保つ上で重要です。

そのため今後の交通政策では、鉄道やバス路線の廃止が高齢者たちの心にどんな影響を及ぼすのかも考慮する必要があります。

また、親や自分が「老後どこで過ごすか」を決定する際には、公共交通機関の利便性をよく考える必要があるでしょう。

参考文献

車を利用しない高齢者は、駅やバス停が徒歩圏内にないと3年後に1.6倍うつになりやすい

https://www.chiba-u.jp/news/research-collab/316.html

元論文

Proximity to public transportation and incidence of depression risk among older adults: A three-year longitudinal analysis from the Japan Gerontological evaluation study

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2024.108204

ライター

矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。

編集者

ナゾロジー 編集部