米国議会では、かつて「事実やデータ」に基づく議論が重視されていた――少なくとも、多くの人はそう信じてきました。

しかし最新の研究によると、議会での演説は時代を経るごとに直観や感情による訴えへとシフトしている可能性が示唆されています。

ドイツ・コンスタンツ大学で行われた研究によって、1879年から2022年にかけての議会演説約800万件を計算機的に分析し、証拠(エビデンス)に基づく言葉づかいと、感覚や信念に重きを置く言葉づかいとを定量化しました。

その結果、1970年代半ばをピークに「証拠重視」の傾向が低下し続けていることが判明したのです。

では、証拠よりも直観を軸にした議会運営が広がると何が起こるのでしょうか。

今回は、この論文が提示したデータ分析とその背景、そして議会活動や社会への影響などについて科学的視点で迫ります。

研究内容の詳細は『Nature Human Behaviour』にて発表されました。

目次

- 民主主義を揺るがす“真実”への向き合い方

- 証拠の時代は終わったのか――1970年代から始まったエビデンスの衰退

- 証拠なき政治の代償――合意形成と社会格差への影響

民主主義を揺るがす“真実”への向き合い方

人々が議論を交わす際、その根底にある「どのように真実を捉えるか」という姿勢は、大げさではなく議論の方向や着地点を左右すると言われています。

たとえば、「こちらのデータが証拠として示しています」と論じる人と、「自分の感覚や信念を拠りどころにしています」と主張する人では、あたかも航海をする際に海図を読みこなして進む船と、勘と経験だけで目的地を探す船ほどの違いがあるかもしれません。

前者は、客観的な座標を頼りに計画的に進む安心感がある一方、後者は柔軟な舵取りが可能である反面、予期せぬリスクに直面しやすい――こうした対比が、社会の中で意見を戦わせる際にも表れるというわけです。

民主主義の世界では、これら二つのアプローチを適度に組み合わせることが理想とされています。

事実やデータに基づいた“根拠”を明確にしつつ、同時に感情や価値観にも配慮することで、多様な視点が融合し、より納得性の高い結論や政策が生まれると期待されているからです。

しかし近年、“truth decay”(真実の崩壊)と呼ばれる現象が各国で指摘され、ファクトとフィクションの境界が曖昧になったり、情報の信憑性そのものが疑われたりする例が増えています。

これは社会の分断を深め、政府やメディアなどの機関への不信を招くとされ、各界の専門家から大きな警鐘が鳴らされています。

こうした複雑な時代背景のもと、研究者たちは「それならば、政治家の言葉を大規模に分析すれば、今どんなふうに“真実”に向き合っているのかが見えてくるのではないか」と考えました。

政治や政策を語る場として、議会演説ほど公式かつ公に記録されるものはありません。

そこで演説の中に注目するキーワード群――“証拠”を示す単語(fact, data, evidenceなど)と、“直感や感情”を示す単語(believe, guess, feelingなど)――を探ることで、政治家たちが過去から現在に至るまで、どれほど客観的データを重んじてきたのか、あるいは自身の感覚や価値観を優先してきたのかを浮き彫りにできると期待されたのです。

実際、この種の問題意識自体は以前から指摘されてきました。

たとえば「アメリカの議会は昔より感情的になったのではないか」「証拠を見ずに党派的な主張ばかりに終始しているのではないか」といった声は、メディアや市民の間でもしばしば聞かれます。

しかし、こうした議論を学術的に証明するには、長期にわたる大量の議事録や演説記録を精密に調べる必要があり、その作業はあまりにも膨大でした。

そのため、部分的な事例研究や特定の時期に限られた分析はあっても、140年以上の歴史を通して演説の言葉づかいを比較するような包括的調査はほとんど実施されてこなかったのです。

もっとも、“証拠”と“直感”を完全に別物として切り分けることはできません。

真実を見極めるには、観察や測定といった客観的プロセスを踏む必要がありますし、一方で、それをどう評価し、どう受け止めるかには人間の感覚や価値観が不可欠だからです。

いわば、“証拠”から“直感”へ続く道は一つのグラデーションであり、どこで線を引くかはそう簡単ではありません。

それでも、もしあまりにも“直感”に偏りすぎると、データに基づく検証プロセスが抜け落ちてしまい、異なる立場や意見との橋渡しが難しくなるおそれがあります。

逆に“証拠”を過度に崇拝しすぎれば、人間的な感情や倫理観の問題を見落としてしまうかもしれません。

証拠の時代は終わったのか――1970年代から始まったエビデンスの衰退

そこで今回研究者たちは、1879年から2022年までの米国議会演説――実におよそ800万件にも及ぶ発言録――を対象に、大規模な計算機テキスト分析を行うことにしました。

具体的には、政治家の演説に含まれる単語の使用傾向を、時代ごと・党派ごとに解析し、「証拠重視」と「直感重視」の両面がどのように変遷してきたのか、さらにそれが社会の動向(たとえば二極化の進行や所得格差の拡大など)とどの程度つながりを持つのかを探る、という壮大な試みです。

こうした調査は、歴史的なテキスト資料を扱ううえでも最先端のデジタル技術を駆使する必要があり、研究者たちの挑戦は大きな注目を集めています。

研究チームはまず、1879年から2022年までの米国議会演説を収集し、その総数はおよそ800万件にも及びました。

これら膨大な議事録をまとめ上げ、それぞれの演説が「証拠(エビデンス)」重視なのか、それとも「直感・感情」重視なのかを数値化するために高度な計算機テキスト分析を導入した点が、この研究の最大の特徴といえます。

具体的には、あらかじめ作成した二つの“辞書”――たとえば“fact”や“data”、“evidence”といったエビデンスを示す単語群と、“believe”や“guess”、“feeling”などの直感・感情を示す単語群――をもとに、演説の中の言葉づかいをスコア化しました。

その際、単語の単純な頻度だけでなく、演説全体の文脈をとらえる自然言語処理(NLP)の技術が使われており、いわば「議員がどれほどデータに依拠した議論をしているか、あるいはどれほど主観的な信条に頼っているか」をマッピングするように数値で測定できる仕組みが作られたのです。

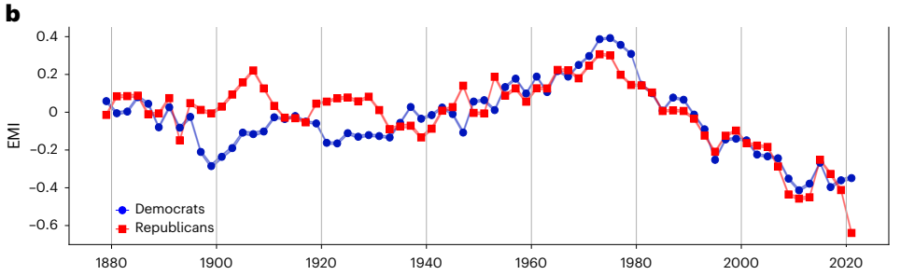

こうして算出された“EMI(Evidence-Minus-Intuition)スコア”を年ごと・会期ごとに集計してみると、いくつか興味深い事実が浮き彫りになりました。

EMIスコア(Evidence-Minus-Intuitionスコア)は、その名のとおり「どれだけ“証拠(Evidence)”ベースの言語が使われているか」と「どれだけ“直感(Intuition)”ベースの言語が使われているか」の差を測る指標です。

研究チームは、演説文中に現れる“証拠を表す単語”と“直感を表す単語”をそれぞれ数値化し、その差を取ることでEMIを求めました。

「演説」と「証拠」の類似度を A とし、「演説」と「直感」の類似度を B としたときに「 EMI = A − B」 となります。

つまり証拠に基づいた演説ほどEMIがプラスの値になり、証拠を無視した直感的な演説ほどEMIがマイナスになるわけです。

すると1970年代半ば(1975〜1976年の会期)をピークとしてエビデンス重視の度合いが一貫して下落し続け、現代では史上最低水準にあることがわかりました。

過去の数字をみると、19世紀末(1899〜1901年)や1930年代の大恐慌期(1933〜1935年)にも一時的にエビデンス重視が低下していた形跡はありますが、いずれも短期的な谷にとどまり、社会情勢が落ち着くと再び持ち直していました。

一方、1970年代以降の低下は途切れず継続しており、1975年のピーク以降は毎会期ごとに(ほぼ2年ごとに)平均してEMIが0.032ポイントずつ下がっているとされています。

また党派別の状況をみても同様に、どちらの政党も1970年代半ばを境に証拠重視から直感重視へじわじわとシフトしていることが確認されました。

特筆すべきはごく最近(2021〜2022年会期)の共和党の急激な下落で、中央値のEMIスコアが−0.753まで落ち込んでおり、同時期の民主党が−0.435であることと比較しても著しく低い数値でした。

EMIの最大振れ幅が理論上−2から+2であることを考えると、この下落幅は非常に大きな変化と言えるでしょう。

「議会全体でエビデンスの弱い演説が目立っている」という深刻な状況とも言えます。

さらに、研究者たちは「こうした演説言語の変化が社会や政治の実質的な動向とどう結びつくのか」を探るため、議会の生産性(二大政党が合意に至って可決する法案の数や重要度)、党派間の二極化、そして所得格差の推移なども併せて分析しました。

その結果、エビデンス重視の度合いが低下している会期は、議会の合意形成が滞って立法活動が減速し、さらに次の会期以降に所得の格差が広がっている時期と重なりがあることが示唆されたのです。

実際に、EMIの数値が低いほど所得格差を示す指標が高くなるという負の相関関係(相関係数−0.948)が観察された点は、政治経済学的にも大きなインパクトを持つ発見でしょう。

(※相関係数が−1に近いほど強い負の相関を意味します。相関係数−0.948ということは証拠に基づかない演説が行われる地域では格差が拡大する傾向が非常に強いのです。)

こうして、広大なスケールのテキストデータを対象にした先進的な分析は、単に「議会は昔のほうがデータ重視だったかもしれない」という直感を裏付けるだけでなく、「証拠に基づく議論が減ると、どのような社会的・政治的リスクが高まるのか」という具体的なヒントを与えてくれました。

研究チームによれば、エビデンスへの依拠が薄れると、党派対立を埋める共通基盤が弱まり、結果として合意形成が難しくなって立法も滞る可能性があるのではないか、とのことです。

所得の偏在や議会の生産性といった社会課題が、議員たちの「言葉づかい」と意外なほど密接につながっているかもしれない――この発見は、まさにデータが示す大きな警鐘と言えるでしょう。

証拠なき政治の代償――合意形成と社会格差への影響

エビデンス重視の言葉づかいが長期的に衰退してきたという事実は、一見「議会が単に昔と比べて変わった」という話にとどまりません。

合意形成が難しいほどに党派間の対立が深まり、立法の生産性が低下する可能性があるからです。

実際に、今回の研究ではエビデンス中心の議論が減少している時期ほど重要法案の成立数が伸び悩み、さらに社会全体の格差が広がりやすいことが示唆されています。

なぜ証拠に基づく言語の衰退が政治や社会の停滞と結びつくのか。

背景には、エビデンスを共有する姿勢が薄れることで「客観的な材料」を頼りに妥協点を探る仕組みが弱まり、感情や価値観の衝突だけが先立ってしまう構図があると考えられます。

多くの複雑な課題――格差、環境、医療、教育――を解決するには、膨大なデータや専門家の知見を踏まえる必要がありますが、その手間をかけずに自陣の主張だけを強調すると、政策の落としどころを見いだせず対立が激化しやすくなるのです。

さらに、議会ルールの変遷や、党首やリーダー陣の発言権コントロール、メディア環境の変化なども、直感重視の言葉づかいを増幅させる要因として指摘されています。

テレビやSNSで拡散される映像や言葉が、“感情に訴える”メッセージほど短時間で注目を集めやすいという点は、多くの政治家にとって魅力的に映るかもしれません。

その一方で、緻密なデータ解析や根拠の丁寧な説明は、どうしても地味になりがちです。

こうした情報環境の変化が、エビデンスを重視した議論を後退させている可能性も否めません。

なによりエビデンスを無視した感情的な議論が行われると、問題の本質を見抜けなくなり、結果として適切な格差是正の手段が取れなくなる可能性があるのです。

ただし、エビデンスがすべてを解決するわけではないのも事実です。

政治的な討論の中には、国民の価値観や道徳観、歴史的な背景など、数字やデータだけでは測りきれない大切な要素が潜んでいます。

時には証拠よりも政治家の直感と信念に従って政策を行うことが、経済的成功をもたらす場合もあるでしょう。

問題は“直感”と“エビデンス”どちらか一方に偏りすぎることで、特に直感・感情だけに頼ると、対立する意見の妥協点を見つける共通の土台がなくなりかねません。

それでも、証拠に基づく議論が持つ“橋渡し”の機能が失われかけているという警鐘は、受け止める必要があるでしょう。

高度に専門化・複雑化した時代だからこそ、確かな情報や根拠を共有する仕組みは、議会内の合意形成や政策の質を左右する重要なカギとなりえます。

今後、議会演説の言葉づかいをさらに多面的に分析したり、各種政策の成果や住民の意識との関係を検証したりする研究が増えれば、エビデンス重視の文化が社会全体に及ぼす効果をより正確に見極められるはずです。

統計解析と政治学、社会学、メディア論などが連携することで、政治がいま抱える課題とその処方箋が、いっそう具体的に描かれることが期待されます。

証拠と直感の両輪をうまく使うバランスが、民主主義における合意形成の新たなヒントになるかもしれません。

元論文

Computational analysis of US congressional speeches reveals a shift from evidence to intuition

https://doi.org/10.1038/s41562-025-02136-2

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部