中国の東北林業大学(NEFU)と瀋陽化工大学(SYUCT)で行われた研究によって、竹から作られた「硬いけど土に還る」という夢のようなプラスチックが現実のものとなりました。

この新素材の強度や耐熱性は、私たちが日常的に使っている石油由来のプラスチック(ABSやポリスチレンなど)と比べても非常に強固です。

しかも役目を終えた後、自然の土に埋めておくだけで約50日以内に分解されてしまいます。

さらに驚くことに、いったん使った後でも溶かしてもう一度形を作り直せば、元の強度の約90%を保てるというリサイクル性まで兼ね備えています。

この素材が普及すれば、プラスチック汚染という人類が抱える大きな問題が、竹という意外な素材によって解決される日がやって来るのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月7日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- プラスチック問題を「竹」で解決?

- 竹プラスチックは通常プラの倍の強度があるのにすぐに土に還る

- 竹プラスチックは世界を変えるか?

プラスチック問題を「竹」で解決?

私たちの時代はプラスチックに満ちています。

軽くて丈夫、加工も自在──まさに人類が発明した“万能素材”の代表格です。

しかし、便利さの裏側には深刻な皮肉が潜んでいます。

一度つくられたプラスチックは、なかなか消えてはくれません。

たとえばプラスチック片が岩石や堆積物と融着した“プラスチグロメレート”は、将来の地層に記録される“人為起源の層”を作り得ると地質学会誌で報告されています。

またマイクロプラスチック1950年代以降の人間活動を示す時間指標として堆積コアに保存される、という研究が繰り返し示されています。

そのため学術論文などではしばしば、プラスチックが環境にあふれている現在は未来から見て「プラスチック時代と呼ばれるだろう」とする予言が散見されます。

そこで近年、「土に還るプラスチック」が注目されています。

この生分解性プラスチックとは、簡単に言えば「微生物が食べてくれるプラスチック」。

微生物が分解してくれるので、自然界に残らず環境にもやさしいわけです。

ところが、この生分解性プラスチックにも大きな欠点があります。

それはズバリ「頑丈さが足りない」こと。

熱に弱くて変形したり、簡単に割れてしまったりするのです。

あるいは逆に、分解するためには特殊な環境が必要だったりもします。

結局、環境には良いけど、性能的にはイマイチという理由で主役になれないままでした。

一方で、世界全体のプラスチックの消費量はどんどん増え続けています。

実際、今のペースでいけば2060年にはなんと年間約12億トンものプラスチックが作られると予測されています。

その一方で、リサイクルされているのは1割にも満たないという状況です。

残りの9割はどうなるのかといえば、埋め立てられるか海に捨てられることになります。

そしてそれらは徐々に砕け、小さな粒子「マイクロプラスチック」となって生態系や私たちの食べ物の中にまで入り込んでしまうのです。

こんな深刻なプラスチック汚染を解決するためには、性能が高く産業で使えるのに、使い終わった後はきれいに消える素材を見つけるしかありません。

これまで、その有力な候補として植物由来の「バイオプラスチック」が注目されてきました。

例えばトウモロコシなどから作られるポリ乳酸(PLA)や、微生物が作るポリヒドロキシアルカノエート(PHA)などがあります。

でも、これらにはそれぞれ問題があります。

PLAの場合、原料が食料と競合するので、食料不足のリスクが高まるというジレンマが生じます。

PHAの場合は、製造するのに特殊な微生物や装置が必要でコストが高くつき、なかなか手軽に使えません。

また、どちらも通常の石油由来のプラスチックに比べて強度が弱く、熱に弱いといった弱点も残っています。

一方、竹を使ったプラスチックというアイデアも既に試されています。

これは竹繊維をプラスチック樹脂に混ぜ込んで作るもので、「竹プラスチック複合材料」と呼ばれます。

ところが、この材料にも欠点があります。

それは、混ぜられたプラスチック樹脂が完全には分解されないため、結局環境に残ってしまうということです。

これでは結局、環境にやさしくて頑丈なプラスチックという理想を達成できません。

そんな難しい問題に挑んだのが、中国の研究チームです。

彼らが注目したのは、竹そのものが持つ特性でした。

竹は成長がものすごく速く、木材の約4倍ものスピードで育つと言われています。

さらに食料と競合せずに大量に手に入りやすいことから、環境に優しい持続可能な資源として期待されています。

もし竹を使って、性能が高く、使い終わったら自然に消えるプラスチックを作ることができれば、今のプラスチック汚染問題を解決する切り札になるかもしれません。

では、本当にそんな「硬くて頑丈だけど土に還る」ような夢のプラスチックを竹から作ることができるのでしょうか?

竹プラスチックは通常プラの倍の強度があるのにすぐに土に還る

この研究チームは、どのようにして竹から高性能で環境にも優しいプラスチックを生み出したのでしょうか。

まず理解するために、竹の性質について少し説明させてください。

竹という植物の丈夫さの秘密は、その繊維を構成する「セルロース」という物質にあります。

セルロースは植物の細胞壁を作る主成分で、とても細い繊維がぎっしりと絡まり合っている構造をしています。

この繊維同士がくっついている理由は「水素結合」と呼ばれる、弱いけれど無数に存在する分子間の引き合う力です。

この水素結合のおかげで、竹は頑丈な繊維構造を持ちます。

しかしこの頑丈さが、逆に加工の難しさにつながります。

竹をそのままプラスチックのように自在な形に成形するのは難しいのです。

そこで研究チームは「いったん分解してから、きれいに並べ直す」という斬新な方法を考え出しました。

まず最初に使ったのは、「深共晶溶媒(DES)」という特別な液体です。

これはZnCl₂(塩化亜鉛)とギ酸を混ぜたもので、常温でもセルロースを溶かし出す性質を持っています。

この溶解工程で、セルロースの水素結合ネットワークを壊して“リセット”します。

イメージとしては、絡まって固まった毛糸の玉を、やさしくほぐして糸を1本1本ばらばらにする感じです。

こうして竹の繊維を分子レベルまで溶かし出すことで、元の構造を一度完全にリセットしたわけです。

次の段階では、ここにエタノール(アルコール成分)を加えます。

このエタノールを加える工程で、セルロース分子が再びきれいに整列し直しました。

先ほどの例えで言えば、ばらばらにほどいた毛糸を丁寧に並べ直して、今度はもっと強くて美しい生地を織るようなイメージでしょうか。

この工程により、セルロース分子の並びが密になり、水素結合も強化され、より丈夫で強固な構造に生まれ変わったのです。

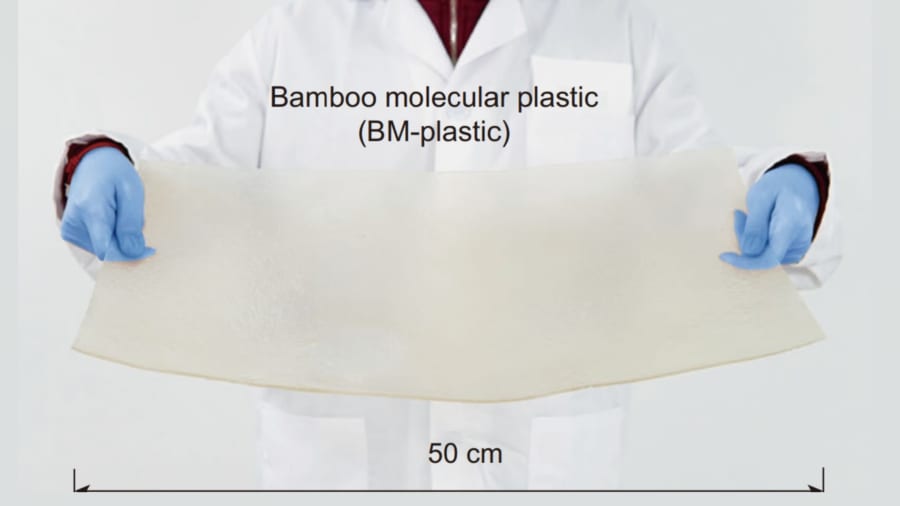

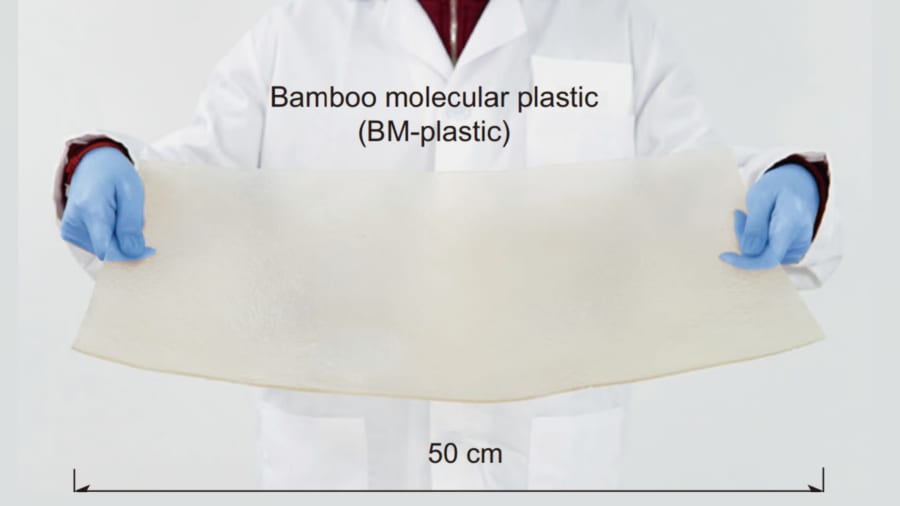

しかも、この方法は、常温近傍を含む比較的穏やかなプロセスで行えるため、大きな板状の製品への加工も容易に実演されました。

では、実際に作られた竹由来の「BMプラスチック」(竹分子プラスチック)の性能はどうだったのでしょうか?

結論から言えば、研究チームが予想した以上の結果が出ました。

最も注目すべきは引張強度(引っ張られたときにどれだけ耐えられるかの強さ)で、その数値は約110MPaに達しました。

これはABS樹脂など、日常的に使われるプラスチックと比べても同等以上の指標を示す値です。

(※従来のバイオプラスチックや多くのプラスチック素材やABS樹脂は数十MPa程度であり、純粋なアクリルも69MPa程度だとされています。)

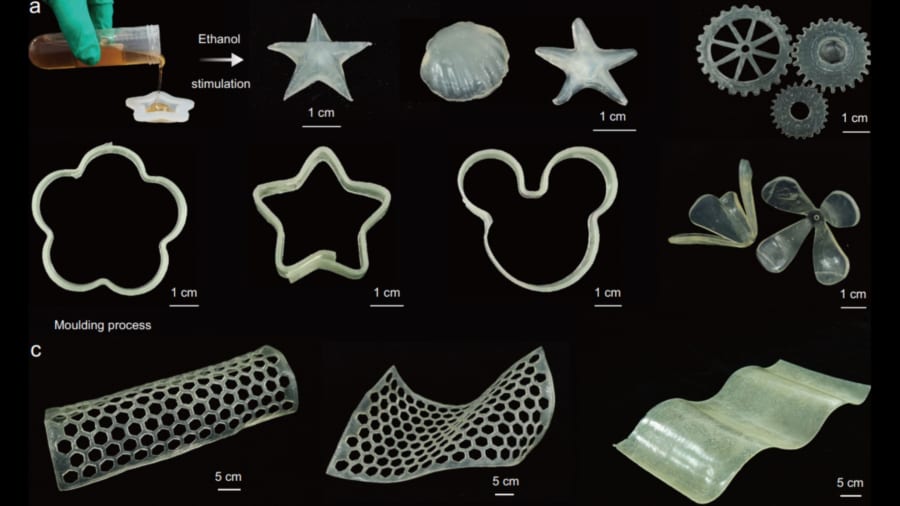

また曲げに対する強さや耐熱性も非常に優れていました。

特に耐熱性については、なんと180℃を超える高温の環境においても形が崩れたり変形したりすることなく、そのままの形状を維持することが実験で確認されました。

これは従来のバイオプラスチックにはなかなか見られない、驚くべき性能の高さです。

さらに、生分解性(微生物によって分解される性質)についても素晴らしい結果が得られました。

研究チームはこの竹プラスチックを、25℃の自然土壌に厚さ1ミリ、深さ6センチという条件で埋めて観察しました。

その結果、わずか50日以内に形態崩壊と生分解が観察されたのです。

同じ条件で埋めた一般的な石油由来のプラスチック(例えばABS樹脂やナイロンなど)は、ほとんど分解されませんでした。

また、ポリ乳酸(PLA)やPBATなど他のバイオプラスチックでさえも、完全に分解されずに部分的に残ってしまうことがあります。

この竹プラスチックの分解スピードと完全性は、従来の素材とは明らかに違います。

そして、もう一つ重要なのはリサイクル性(再利用のしやすさ)です。

使用後の竹プラスチックを再び溶解して、もう一度形を作り直したところ、元の性能のおよそ90%(97MPa)という高い強度を維持できることも確認されました。

これは非常に優れた特徴であり、環境にも経済にも優しい材料であることを意味しています。

つまり、この竹プラスチックは「頑丈だけど環境に優しい」という、従来の素材ではなかなか両立できなかった性質を兼ね備えています。

一見矛盾したこの特性を、見事に実現したというわけです。

竹プラスチックは世界を変えるか?

竹から生まれたこのプラスチックは、まるで「自然と工業の橋渡し」をしているような存在です。

強くて加工しやすく、しかも使い終われば静かに土に還る──それは、私たちが長年求めてきた“理想の姿”にかなり近いものです。

この発見は、プラスチック汚染という世界的な課題に対して、「そもそも素材そのものを変えてしまう」という新しい道を示しました。

研究論文によれば、この竹プラスチックは自動車の内装部品や建築用パネルなど、強度が求められる分野にも使える可能性があります。

つまり「環境のために性能を妥協する」のではなく、「性能を保ったまま環境にも優しい」方向へ舵を切った素材だと言えます。

これはこれまでの生分解性プラスチックにはなかった、非常に重要な一歩です。

もちろん、すぐに街中のプラスチックが竹製に置き換わるわけではありません。

まだ実験室レベルの成果であり、量産技術や実際の環境下での分解スピードなど、これから解決すべき課題は多く残っています。

また、竹を原料として安定的に供給する体制を整える必要もありますし、コストをさらに下げて企業が使いやすい形にする工夫も求められます。

ただし、概算の技術経済解析では2302ドル/トン程度と報告されており、既存プラスチックとの価格差を縮める可能性も示されています。

持続可能性と経済性の両立を実際に数字で示したことは、この研究の大きな価値と言えるでしょう。

竹という身近な存在が、世界の未来を変える可能性を秘めている。

そう考えると、次に足元で見かける竹の茎が、少し違って見えてくるかもしれません。

元論文

High-strength, multi-mode processable bamboo molecular bioplastic enabled by solvent-shaping regulation

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63904-2

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部