イギリスのオックスフォード大学で行われた研究によって、量子ビットの振る舞いに関する解析が行われたところ、空間は時間の副産物として誕生した可能性が示されました。

今回の結果は、現代主流の「時間と空間を合わせて時空と考えることが基本」という見方に一石を投じるものです。

さらに興味深いのは、この現れた三次元が量子がどんな状態であっても構わず常に浮かび上がるという点です。

これは、「空間」が“外から与えられた舞台”ではなく「量子と時間から導かれる構造(副産物)」である可能性を示唆します。

もし量子と時間の相関から空間が生まれるメカニズムが解明されれば、私たちの世界観を大きく変えることになるでしょう。

しかしいったいなぜ時間から空間が生じるという奇妙な結論が得られたのでしょうか?

研究内容の詳細は『arXiv』にて発表されました。

目次

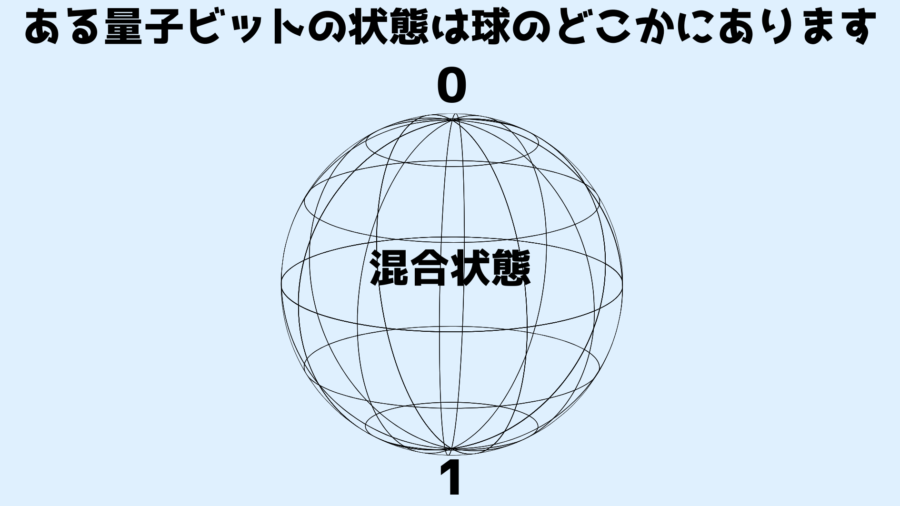

- 量子の状態を表す地球儀

- 三次元空間は「時間産」!? 驚きの研究

- 時間測定が空間を創る? 実験で見えた三次元の正体

- まとめ:時間先行・空間後付けの衝撃:常識を覆す新しい世界観

量子の状態を表す地球儀

かつて、19世紀の物理学では「時間」と「空間」はまったく別物として扱われていました。

たとえば時間は「時計の針が刻む連続的な流れ」、空間は「山や川、あらゆる物体が存在する広がり」と考えられ、それぞれを切り離して議論するのが当たり前だったのです。

しかし20世紀初頭にアルベルト・アインシュタインが相対性理論を打ち立てて以来、時間と空間は「4次元の時空」として一体化される概念が主流になりました。

つまり、「私たちは3次元の空間に住んでいて、そこに時間がただ付け足されて流れているのではない。空間と時間は分けられない」という考え方が、長らく物理学を支配してきたのです。

ところが近年、量子力学をさらに深く掘り下げるうちに、

「実は空間と時間を最初から合体させなくてもよいのではないかのか?むしろ時間こそが“先”にあって、空間はそこから生まれてくる構造かもしれない」

という、新たな仮説が注目され始めています。

これを理解するうえでカギを握るのが単一量子ビットです。

量子ビットとは、簡単にいえば「0」と「1」という二つの基本状態を同時に重ね合わせられる不思議な存在であり、その状態は「ブロッホ球」と呼ばれる3次元球面上の点として表現できます。

なにやら難しそうな概念が出てきましたが、その正体は至極簡単です。

私たちは無意識的にも「0」や「1」の状態(たとえば上向きスピンと下向きスピン)を、ある抽象的な“軸”の両極に置いています。

そして「両方が混ざった状態」を、その中間にあたる点と考えます。

これは理論的にも正しく、量子力学ではこのような状態を両極がある球として描きます。

たとえるなら、大きな地球儀を想像してください。

北極点そのものを「完全な0の純粋状態」とし、南極点そのものを「完全な1の純粋状態」とします。

すると、北極寄りの面積(たとえば日本に相当するあたり)に点を置くと、「ほぼ0だけれど、少し1が混ざっている」ような状態を示唆します。

一方で南極寄りに点を置いた場所(オーストラリアや南米の先端など)なら「ほぼ1だけれど、少し0が混ざっている」状態を表せます。

これらはいずれも“球の表面”にあるので、量子力学の文脈では純粋状態に相当します。

ところが現実の実験では、ノイズや外部環境との相互作用などの要因で、より確率的に混ざった状態(混合状態)になることがあります。

これを可視化すると、地球儀の表面を離れて“内部”へと入りこんだ点として描かれるイメージです。

たとえば、地球の中心付近に向かうほど「0と1がほぼ半々」に混ざりきったり、確率的にバラバラになっていたりする状態を表すのです。

日本の位置よりやや地下に潜った場所を思い浮かべれば「0寄りではあるけれど、かなり混ざりが進んでいて不確定さが増した状態」となります。

つまりこの球を使えば、目の前にある量子の状態がどんな感じにあるかをピタリと示すことができるのです。

私たちが、色と明るさと方向などを使ってグラフにまとめるのと同じように、量子状態のあり方を視覚化するための一種の三次元座地図とも言えます。

しかし、なぜわざわざ三次元という舞台が自然に出てくるのかという根本的な問いには、昔から多くの物理学者が魅了されてきました。

不思議な量子たちの状態が、人間が認識できる3次元に収まる義理はないはずです。

それこそ5次元や11次元に浮かぶ球体として数学的に出現したかもしれないからです。

もちろん、「二つの状態(0と1)」しかないのではなく「三つ以上の状態(0と1と2、あるいはさらに多く…)」を基本として持つ量子系を想定すると、その状態空間は単一量子ビットよりも高次元になります。

その場合シンプルな三次元モデルでは収まらなくなり、より高次元の幾何学的対象を使って状態を表現しなければなりません。

ところが0か1かの「単一量子ビット」は、あくまでも三次元球体というかたちで整理できるわけです。

ですが最も奇妙なのはこの先にあります。

ここからは、量子ビットに対して一定時間ごとに測定を行っていきます。

するとその測定結果から「時間から空間が出現する」とする結論が得られるのです。

三次元空間は「時間産」!? 驚きの研究

「量子ビットを時間にもとづいて測定する」

そう言うと量子力学をちょっと齧った人の中には、

「測定結果は単なる確率分布に過ぎないのだから、時点を変えて測定し相関を調べること自体にどんな意義があるのか?」

と疑問に思うかもしれません。

確かに、どれか一つの時点で測定した結果を見るだけなら、「結果Aを得る確率は○○%」という確率論で片付いてしまい、そこに“時間”が関わる余地はあまり感じられないでしょう。

しかし、量子系が連続的に進化する仕組みを考えると、話は少し変わってきます。

量子ビットの状態は、何もしなければシュレーディンガー方程式(量子状態が時間とともにどう変化するかを決める基本的な方程式)に従って連続的に変化しますが、測定を行えば波動関数の収縮(観測によって量子状態が瞬間的に変化する現象)によって状態が突然変化する可能性があります。

また弱い測定という量子状態を崩さないまま、ある程度結果を覗き見て予測することも可能です。

(※確定していないため、あくまで確立が高くなるだけです)

つまり「ある時点での測定結果」と「少し時間が経過した後の測定結果」は、単に同じ確率分布が再現されるだけではなく、測定を挟んだことによる状態変化も起こり得ます。

もし量子ビットが「0の状態」と「1の状態」のあいだを何らかの仕組みによって連続的に振動しているなら、時点をずらして測定すると、まるで振り子や波のようなパターンで結果が変わっていくはずです。

そこにさらに測定による“介入”が加わると、連続的な進化とは別に、観測の瞬間に状態が不連続に変化するかもしれない。

こうした要素をすべて含めて考えると、時点Aの測定結果と時点Bの測定結果が「どれくらい似通っているか」「あるいはどう違うのか」を調べることは、量子系の動的な特徴を理解するうえで不可欠なのです。

たとえば、人間の記憶で「昨日の出来事」と「今日の出来事」のあいだにどれだけ共通点があるかを思い出すのに似ています。

昨日と今日の測定(記憶)の結果が大きく違っていれば、「その差を生み出したプロセスは何か」という視点が自然と生まれます。

量子系の場合も同様に、時間的な相関を丁寧に追うと、状態がどのように移り変わったのか、あるいはどのような“不変量”があるのかを見出せるわけです。

そしてこのように時間だけに依存した量子の測定結果を集めて分析すると、どういうわけか三次元の距離や角度を考えるときのルール(ユークリッド幾何学)と対応してくる可能性がありました。

これは言い換えれば「時間だけに依存した測定値が三次元の『空間』を自然に作成した」ということになります。

つまり時間という概念が存在するだけで三次元という概念は勝手に誕生してしまう副次的なものとも言えます。

もし“今日”と“昨日”との関係や、さらに“一昨日”との関係などを連続的に調べ、各時点の測定結果同士の相関を「地図上の点と点のあいだの距離を測る」ように体系立てて整理していけば、三次元特有の空間構造が再発見できるかもしれない――そうした発想が、新たな理論的議論の流れを生み出しています。

もちろんこのアイデアには、相対性理論のような「空間と時間を一括りにしなければならない」という強固な枠組みとの整合性をどうやってとるのか、といった大きな課題もあります。

それでも「量子的な時間相関」をより原初的なものと捉え、そこから空間が“派生”する仕組みを探る試みは、私たちの“当たり前”を根底から見直す意義を持っています。

著名な物理学者のなかには、「ブロッホ球の三次元構造こそが、私たちの空間の三次元性を解き明かすヒントになる」と期待を寄せる人も少なくありません。

そこで今回研究者たちは、単一量子ビットを一定の時間間隔で連続的に測定し、それらの測定結果の相関を徹底的に解析することで、「本当に三次元が浮かび上がるのか」を確かめることにしました。

時間測定が空間を創る? 実験で見えた三次元の正体

実験的にも時間から空間を導出できるのか?

謎を解明するため研究者たちはまず、測定対象となる単一の量子ビットが用意し、それに対して一定の時間間隔で繰り返しの測定が行われました。

たとえば「今の測定で+1が出た」「少し後の測定で−1が出た」といった具合に、時間を区切って記録するのです。

そのうえで、ある時点と次の時点の結果がどの程度“似ている”か(相関が高いか)、あるいは“違う”か(相関が低いか)を体系的に整理します。

イメージとしては、回転するコマに対して「コマの軸がどの方向を向いているか」をこまめに観察しているようなものです。

コマの軸が連続的に動けば測定結果も変わるし、そこに軽く触れてしまえば(測定による影響)コマの軸が別の方向に飛んでしまうこともある。

それらを時間ごとに記録し、データを眺めると、連続した測定結果同士の相関のパターンが徐々に浮かび上がってきます。

すると驚くべきことに、この相関パターンが「三次元のユークリッド空間の“内積”と同じ数式構造を持つ」ことが示されたのです。

さらに重要なのは、初期状態(コマが最初にどの軸を向いていたか)を知らなくても、繰り返し測定して得られる相関をもとに、三次元空間における“距離”や“角度”の概念とそっくりのものが再現できるという点。

言い換えれば、「量子ビットが何から始まったか分からなくても、時間をかけて連続的に観測していけば、三次元という概念が一貫して取り出せる」ことになります。

ここから得られる示唆は、「三次元空間」という舞台がはじめから確立していなくても、“時間に応じた測定相関”さえあれば、三次元に匹敵する構造が自然と導かれるということです。

私たちが普段、「どこにいるのか」「どのくらい離れているのか」といった空間的な問いを立てる際、当たり前のように座標系や距離の概念を使います。

しかし本研究では、そのような座標系や舞台をまったく仮定せず、あくまでも“時間”を順番通りに踏んでいく観測結果の連なりから、三次元の幾何学情報を復元できることが示されたのです。

言い換えると、時間こそが先にあって、空間はその上に生じる副産物的な存在にすぎない、という可能性が浮上してきます。

そしてこの結果は、将来的には私たちが当然視してきた「空間ありき」という世界観を塗り替える可能性を秘めていると言えるのです。

まとめ:時間先行・空間後付けの衝撃:常識を覆す新しい世界観

私たちが普段「ここに物体がある」「あそこまで歩くのに何メートルかかる」などと当たり前に使っている「空間」という概念。

実はこれが、“最初から”存在しているわけではなく、「時間的な観測の連続性」から結果として生まれているかもしれない――それを示唆するのが、本研究の最大のポイントです。

たとえば、私たちは「時間」と聞くと、「時計が秒針を刻んでいる」「過去から未来へ流れ続ける何か」とイメージします。

一方で「空間」といえば、「部屋の広さ」や「宇宙のどこかにある星」のように、何かを『配置する舞台』として思い浮かべるでしょう。

ところが本研究では、この“舞台”であるはずの空間が、むしろ「時間軸に沿った量子ビットの測定相関」を積み重ねることで、あとから“浮かび上がってくる”というアイデアを提示しているのです。

この結果は、直感に大きく反します。

なぜなら、私たちは普通「空間に量子ビットを置いて、それを測定する」と考えるからです。しかし本研究は

「空間は最初からないかもしれない。あるのは“時間ごとの測定”という行為だけ。それを積み上げて解析すれば、結果的に空間の幾何学がそこから復元される」

という見通しを打ち出しています。

それはまるで、“真っ暗な部屋の中”でいろんなタイミングで手を伸ばして壁を探っているうちに、「あ、壁はこういう形をしていて、天井はこの高さなんだな」と分かってくるようなイメージです。

はじめから照明がついている(=空間が与えられている)のではなく、暗闇で手探りしながら時間的に蓄積した情報から、部屋の三次元構造が明らかになるのと似ています。

ただ「重力やエネルギー分布を考慮しなくてはならない現実の宇宙」にもこれがそのまま適用できるかどうか、まだ不透明な部分が多いのも事実です。

微視的な量子ビットで観測された結果を宇宙全体に適応させるには、多くの手続きが必要です。

加えて私たちの世界は、アインシュタインの相対性理論によって、時間と空間を不可分のものとして扱う「時空」のイメージが強固に根付いています。

したがって、「時間先行・空間後付け」という発想を本当に宇宙全体の理論にまで発展させられるかどうかは、今後の研究次第と言えるでしょう。

それでもこの研究が興味深いのは、「量子ビットの初期状態を知らない状態からスタートしても、連続的な測定結果の相関を見るだけで三次元空間の骨格が再構築できてしまう」という点にあります。

観測者が「どんな空間で実験しているか」知らなくても、“測定の連鎖”が積もり積もって空間的な情報を引き出せるのです。

これは単に量子情報や基礎物理の話にとどまらず、“認識論”や“情報理論”の面でも大きなインパクトをもたらします。

このアイデアを発展させれば「そもそも時空とは何か」「空間と時間はなぜ融合しているのか」という、根源的な疑問への一筋の光が射すかもしれません。

元論文

Geometry from quantum temporal correlations

https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.13293

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部