同じ種なのに、まるで別の種のように姿が大きく異なる生き物たち――なぜこんな現象が起きるのでしょうか?

この現象を詳しく分析した日本の国立遺伝学研究所(NIG)を中心とした研究チームの最新の研究によると、極端な2タイプが維持されやすいのは、「スーパー遺伝子」(複数の遺伝子がまとまって働く仕組み)などの特殊な遺伝子システムが進化するためだと発表。

そして興味深いことに、こうした違いを維持する遺伝子システムが素早く進化すると、かえって新しい種への分岐が「起きにくくなる」可能性も示されました。

種内の大きな見た目の違いを維持する仕組みが、なぜ種の分化を逆に妨げる力となるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月3日に『Trends in Ecology & Evolution』にて発表されました。

目次

- 中間タイプを許さない?遺伝子が仕掛ける進化のチート

- 種の運命を左右する遺伝子の『抜け道』

- 生き物が新しい種になる条件

中間タイプを許さない?遺伝子が仕掛ける進化のチート

動物園や水族館を訪れると、ときどき「同じ種」なのに、まったく違った姿をした動物がいることに驚くことがあります。

同じ種というのは、基本的に互いに交配して子孫を残せるグループのことです。

そのため、同じ種の生き物であれば、本来は見た目もある程度似ているはずですよね。

それなのに、実際には同じ種でも全然違う見た目をした個体がいるのですから、不思議な話です。

その代表例が、アフリカに住むシードクラッカーという小鳥です。

シードクラッカーは、主に植物の種子を食べて生きていますが、そのクチバシの大きさにとても特徴があります。

なんと、大型のクチバシを持つタイプと、小型のクチバシを持つタイプという、はっきりした2タイプしか見られません。

中くらいのサイズのクチバシを持つ個体はとても少なく、ほとんど見ることがないほど珍しいのです。

なぜ、クチバシの大きさが「中間サイズ」だと不利になってしまうのでしょうか?

実は、彼らが暮らす環境には、「硬くて大きな種子」と「柔らかくて小さな種子」という、大きく分けて2種類の食べ物があります。

大型のクチバシを持つ鳥は、硬くて大きな種子を割ることが得意で、それを専門に食べています。

一方、小型のクチバシを持つ鳥は柔らかくて小さい種子を食べるのが得意で、効率よく餌をとることができます。

ところが、中くらいのクチバシを持つ個体は、硬い種子を割るには力が足りず、柔らかい種子を食べるのにもあまり効率が良くありません。

つまり、「どっちつかず」になってしまい、餌をうまく取れずに、生存や繁殖に不利になる可能性があるのです【外部研究】。

このように、ある特徴が「中間サイズ」だと逆に損になってしまう状況のことを、進化学の世界では「破壊的選択」(ディスラプティブ選択)と呼びます。

破壊的というのは少し物騒に聞こえるかもしれませんが、「中間が生き残れないため、極端な2タイプが有利になり、それ以外が淘汰される」という意味です。

実際、シードクラッカーのクチバシは、集団全体で見ると「大きい」か「小さい」かという2つの極端なタイプにくっきりと分かれており、その中間タイプはほとんどいないという、見事なまでの二極化が起きているのです【外部研究】。

このように、自然界では「中間タイプ」が消えて、はっきりとした2つのタイプが同じ種内に共存することがありますが、それを可能にする遺伝的な仕組みが存在することもわかっています。

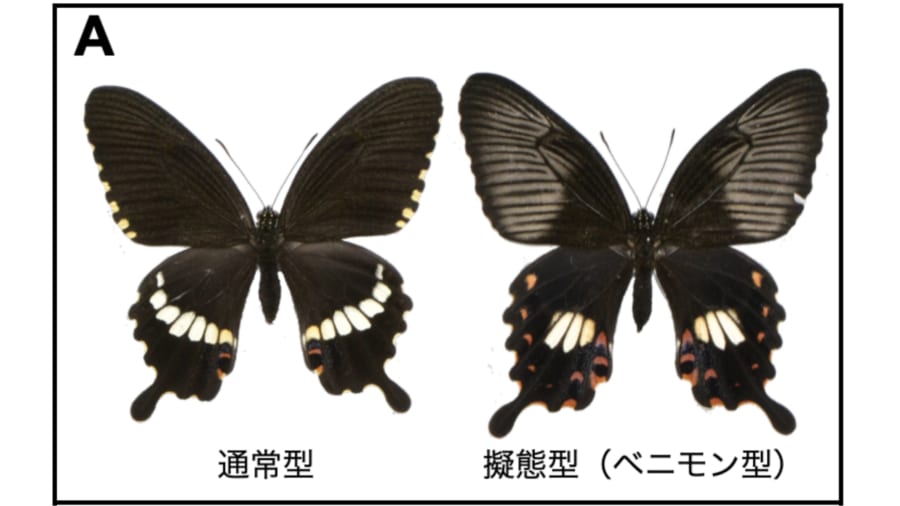

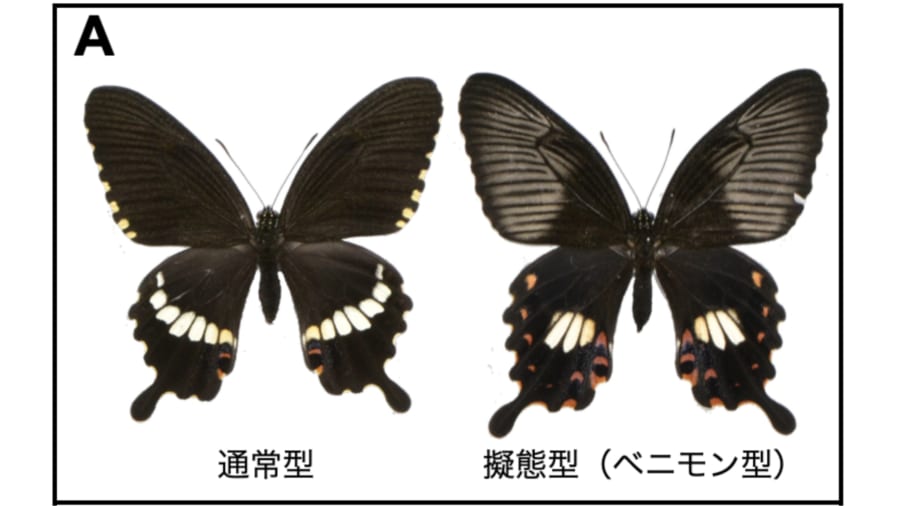

たとえば、チョウの一種であるシロオビアゲハ(Papilio polytes)は、その代表例です。

このアゲハチョウのメスには、毒を持つ他種にそっくりに擬態(ぎたい:他の生き物の姿に似せること)したタイプと、目立たない地味な通常タイプの、まったく異なる2タイプが存在します。

ここでもやはり「中間タイプ」が問題になります。

中途半端に擬態したチョウは天敵をうまく騙すことができず、生き残るのが難しくなると考えられています。

そこで、これらのチョウは、遺伝子レベルで特別な工夫を進化させました。

それが「スーパー遺伝子」という仕組みです。

スーパー遺伝子とは、複数の遺伝子がセットになってまとめて受け継がれる仕組みのことを指します。

例えるなら「スイッチ一つで模様や形をまとめて切り替える仕組み」です。

この仕組みのおかげで、中途半端な模様や形を持った個体が生まれにくくなり、極端な2タイプが安定して同じ種の中に共存することが可能になるのです。

普通なら、見た目が明らかに異なれば別の種だと思ってしまいそうですが、実際にはこれらの個体は交配が可能なので、同じ「種」として扱われています。

これまでは、こうした「種の中の多様性」(種内多型)と、「異なる種への分化」(種分化)という現象は、別々に研究されてきました。

これらを統一的に理解する視点はほとんどなかったのです。

この大きな謎に挑んだのが、生態遺伝学の研究を専門にする北野潤教授たちの研究グループでした。

彼らは、この不思議な現象を説明できるような新しい視点を探し出すために、さまざまな研究成果を総合して深く考察しました。

「一体どんな条件が揃ったら、ある生物のグループが新しい『種』として枝分かれしてしまうのか?」

種の運命を左右する遺伝子の『抜け道』

どんな条件が揃ったら新しい『種』として枝分かれするのか?

新たな研究ではその決め手になるのが「遺伝の仕組みがどのくらい素早く整うか」が重要であることを示しています。

では、「遺伝の仕組みが整う」とは一体どういうことでしょうか?

少しずつ順を追って説明しましょう。

生き物は、それぞれの環境で生き残るために色々な特徴を持っています。

たとえば、ある場所では大きなクチバシが有利で、別の場所では小さなクチバシが有利、ということがありえます。

このように異なる特徴を持つ個体が同じ種の中にいる場合、通常はその中間的な特徴をもつ雑種も生まれます。

しかし、環境がはっきり二分されていて、中間の特徴が不利な場合、その雑種はうまく生きられません。

こうした状況で重要になるのが、雑種が生まれにくくなるような「遺伝子の工夫」なのです。

一つのわかりやすい例が、シロオビアゲハというチョウの仲間です。

シロオビアゲハのメスには、毒を持つ別種に似せた模様(擬態型)の個体と、目立たない普通の模様(通常型)の個体がいます。

中途半端に似た模様だと天敵に見破られてしまうため、はっきりどちらかのタイプになることが生き残りに重要です。

そこでこのチョウは、模様や形を決める複数の遺伝子を染色体上にぎゅっとまとめて一緒に働かせる仕組みを持っています。

この仕組みを「スーパー遺伝子」(超遺伝子)といいます。

スーパー遺伝子とは、複数の遺伝子がまるで一つの大きなスイッチのように働き、複数の特徴を一気に切り替えることができる仕組みです。

例えるなら「お弁当箱の中に仕切りを入れて、それぞれの料理が混ざらないようにしている」のと同じようなものです。

この仕組みがあるおかげで、中間の模様を持つ雑種が生まれる確率が低くなります。

こうした仕組みのほかに、もう一つの工夫があります。

それは、「優性」という遺伝子の性質です。

ここで先ほどのシードクラッカーという小鳥の例を思い出してみましょう。

シードクラッカーはクチバシの大きさが極端な二タイプに分かれていますが、大型クチバシを決める遺伝子が「優性」だということが知られています。

遺伝子には「優性」と「劣性」という性質があり、優性の遺伝子は、たとえ異なるタイプの遺伝子とペアになった場合(雑種)でも、自分の特徴を強く表現できるのです。

道路に例えるなら、道の両側にガードレールを置いて、真ん中に中途半端な形が生まれるのを防ぐ仕組みだと言えるでしょう。

実際にシードクラッカーでは、この優性遺伝子のおかげで中間型の個体が生まれにくくなっています。

さらにもう一つ重要なのが、「エピスタシス」(遺伝子の相互作用)という仕組みです。

遺伝子は単独で働くこともありますが、中には「他の遺伝子と協力して初めて効果を発揮する」タイプのものがあります。

たとえば、ペアのダンスを想像してみてください。

長い間ペアで練習をしてきた二人なら息の合ったダンスを踊れますが、突然パートナーを取り違えると、うまく踊れません。

これと同じように、特定の遺伝子ペアが長期間セットで働いてきた場合、途中で違うタイプの遺伝子とペアになってしまうと、うまく機能しなくなってしまいます。

こうした「遺伝子の相性問題」が起きると、中間型の雑種は生き残る確率がさらに下がります。

つまり、エピスタシスは、中間型をさらに不利にし、極端なタイプだけを残しやすくする働きをしているのです。

こうした遺伝子の巧みな工夫は、いわば「遺伝的チート」(遺伝的な抜け道)だと言えます。

なぜ「チート」と呼ぶのでしょうか?

普通、極端に異なる2タイプがはっきり安定すると、それぞれが異なる種に分かれてしまうのではないかと思われますよね。

しかし、この遺伝的チートが進化すると、違うタイプ同士が交配しても不利な中間タイプが生まれる確率が大きく下がるのです。

そのため、「交配可能な状態」が保たれ、かえって種が分かれにくくなるという不思議な状況が生まれます。

これは、遺伝子のレベルで「異なるタイプ同士が交配可能なまま共存する」という絶妙なバランスが作られることを意味しています。

逆に言うと、もしこの「遺伝的チート」が進化しなかった場合、違うタイプ同士が交配すると不利な雑種がどんどん生まれてしまいます。

そうなると生き物たちは自然と「自分と同じタイプ」と交配するようになり、やがて遺伝子の違いが蓄積し、種が分かれていくのです。

最近のゲノム(遺伝子情報)研究では、このような巧妙な仕組みが、遺伝子のクラスター(集団)としてまとめて進化しやすいことが明らかになっています。

たとえば、「染色体の逆位」(遺伝子の順序が逆さになる変異)によって有利な遺伝子がまとまるケースや、偶然近くに並んだ遺伝子が一緒に受け継がれるケースがあります。

こうした遺伝子の連携が、中間型の個体を減らすことに役立つことがわかっています。

シロオビアゲハやイトヨのような例以外にも、自然界ではこうした遺伝子のクラスターが数多く見つかっています。

この研究チームが出した重要な結論は、まさに「この遺伝子の巧妙な仕組みがどれくらい速く進化するのか」を解明することが、種分化を促進する条件と抑制する条件を理解するための重要なカギになるということでした。

生き物が新しい種になる条件

今回の研究が明らかにしたのは、これまで別々に考えられていた「同じ種の中における多様性」と、「種が分かれて新しい種になること(種分化)」という、二つの重要な進化現象が、実は一つの仕組みで説明できるかもしれないという、画期的な可能性です。

進化の世界では、これまで「種が枝分かれする」という現象と、「同じ種の中で特徴の異なるタイプが共存する」という現象は、しばしば全く別の現象として捉えられていました。

しかし、今回の研究では、この二つを結ぶ決定的なポイントが、「遺伝子の仕組みの進化速度」かもしれないと提案しています。

これは生物が新しい種へ分かれる仕組みを理解する上で、とても重要なヒントになるでしょう。

それでは、この研究成果が私たちにとってどのように役立つのでしょうか?

この研究成果が示す可能性として特に注目されるのは、生物多様性を守ることへの貢献です。

現在、地球上では多くの種が環境の変化や人間活動の影響で絶滅の危機にさらされています。

そうした中で、今回の研究のように「遺伝子がどのくらい速く変化して適応できるか」という仕組みを理解できれば、絶滅を防ぐための具体的な対策や生物多様性を保全するための戦略を立てることが可能になるかもしれません。

また、この研究成果がさらに進めば、種が分かれる瞬間や種が維持される条件を、遺伝子レベルで人為的に再現したり、研究室の中で実験として観察できる日がやってくるかもしれません。

そうした未来を考えるだけで、科学的にも社会的にもワクワクしますよね。

ただし、今回の研究はあくまでも理論的なモデルに基づいて考えられたものであり、現実の自然環境で直接確認されたわけではありません。

さらに言えば、研究で使われているのは「適応の山が二つある」という単純化された状況です。

現実の自然界は、もっと複雑で、たくさんの要素が絡み合っています。

そのため、実際の自然の中で同じ現象が見られるかどうかを確かめるには、今後さらに現実的で複雑な実験や観察を行う必要があります。

また、今回の研究で示された「遺伝的な優性」や「エピスタシス(遺伝子同士の相互作用)」のような仕組みが、具体的にどのような分子メカニズムによって生まれているのかについても、まだまだ謎が多く残されています。

それでも、この総説が私たちに与える価値はとても大きいと言えます。

今回の研究を率いた国立遺伝学研究所の北野教授は、「今回の論文で、種の多様性と分化を統合的に理解するための方向性が見えたという点が非常に大きい」と熱意を込めて述べています。

実際、進化生物学の分野では、これまで断片的に理解されてきた現象に対して、「一貫した説明」をもたらすことは極めて重要なことです。

今回の研究が提示した新しい考え方は、今後の進化生物学の研究において大きな影響を与え、たくさんの新しい研究や議論が生まれることでしょう。

この研究成果は私たちに、「種が分かれる」という現象が単なる偶然や特殊なケースではなく、遺伝子が持つ巧みな仕組みによって左右されることを教えてくれています。

そう考えると、生物の進化という壮大な物語の中で、生物の運命を左右するのは遺伝子が持つ小さな「抜け道」なのかもしれません。

参考文献

種分化はどのような条件で起きるのか?

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2025/09/research-highlights_ja/rh20250917.html

元論文

The genomics of discrete polymorphisms maintained by disruptive selection

https://doi.org/10.1016/j.tree.2025.08.003

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部