「Y幼生」と呼ばれる生き物をご存じですか?

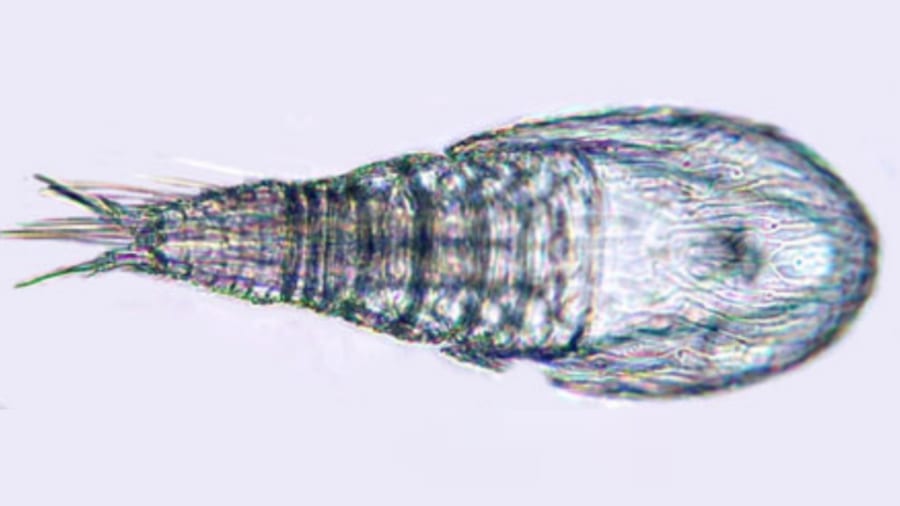

一見するとオタマジャクシのような小さな甲殻類の幼生で、日本を含む世界中の海でプランクトンとして見つかる甲殻類の赤ちゃんです。

ところがこの「Y幼生」は発見から100年以上過ぎているのに、成体(大人の姿)がいまだに発見されていないのです。

しかしデンマークのコペンハーゲン大学を中心とした国際研究チームが行った最新の遺伝情分析によって、Y幼生はフジツボ類そのものではないものの、それに近い親戚だと分かりました。

さらに驚くべきことに、Y幼生は特殊な刺激によって体がドロドロに溶け、ナメクジのような形態に変化することも確認されました。

なぜY幼生は甲殻類の姿を捨てて奇妙なナメクジ型に変身してしまうのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月21日に『Current Biology』にて発表されました。

目次

- 甲殻類の体を捨ててナメクジになるY幼体

- 遺伝子解析が明かす、Y幼生とフジツボの複雑な血縁関係

- 宿主の生態系を操るY幼生、その成体はどこに潜むのか

甲殻類の体を捨ててナメクジになるY幼体

Y幼生は、ふつう私たちが「甲殻類」と聞いて想像するようなエビやカニとは、まったく違う変わった一生を送ります。

生まれたばかりのY幼生は、「ノープリウス幼生(y-ノープリウス)」という非常に小さなプランクトンの形態をとります。

プランクトンとは海中をふわふわ漂いながら生活する生物のことで、Y幼生のノープリウスも体長はわずか0.1ミリほどしかありません。

ノープリウス幼生は体の前方に小さな単眼(ひとつ目のシンプルな目)を持ち、体の両側からは3対の小さな足(付属肢と呼ばれます)が生えています。

この足を動かして泳ぎながら海中を漂い、小さな餌を食べて成長します。

ノープリウス幼生はある程度大きくなると脱皮(古くなった外骨格を脱ぎ捨てること)を何回か繰り返して成長します。

そして十分に成長すると、次の段階である「キプリス幼生(y-キプリス)」に姿を変えます。

キプリス幼生は前の段階とはまったく異なる姿をしています。

一枚の貝殻のような硬い背甲(カラパス)が体の一部を覆い、頭部には小さな複眼があり、体の前のほうから伸びる一対の触角は先端がカギのように曲がっており、このフック状の触角を使って海底の岩や他の生物の表面にしがみつき、自分が生活するのに適した場所を探すと考えられています。

実は、このキプリス幼生という形態は、Y幼生だけが持つ特殊なものではありません。

フジツボの幼生も同じようにキプリス幼生という姿を持っているのです。

フジツボのキプリス幼生の場合、触角から接着剤のような物質を分泌して岩や船底などの表面に貼り付き、一生をその場所に固定された状態で過ごします。

そのためキプリス幼生は、「将来自分が暮らすための家」を見つける大切な時期であると言えます。

ところがY幼生の場合は、フジツボのように岩や船底に固定されるわけではないようです。

研究者たちは長年、「Y幼生のキプリスはどこに定着するのだろう?」という謎に挑んできました。

その大きな手がかりとなったのが、過去に行われた「ホルモンによる変態の誘導実験」でした。

過去の実験で、Y幼生(キプリス幼生)に「甲殻類の脱皮ホルモン」を与えたところ、非常に奇妙な変化が観察されました。

するとキプリス幼生はそれまでの硬い外骨格に包まれた甲殻類らしい姿を脱ぎ捨てて、まるで小さなナメクジや芋虫のような柔らかく単純な体へと変態(劇的に姿が変わること)したのです。

研究者たちは、この全く新しい段階を「ypsigon(イプシゴン)」と名付けました。

イプシゴンは甲殻類としての形態をほぼ完全に失い、足や体の節もなく、自由に泳ぐことすらできなくなります。

それまで持っていた殻のような外骨格も完全に脱ぎ捨ててしまいます。

なぜY幼生はこんなにも劇的な変態をするのでしょうか?

この謎を解くヒントは、同じ甲殻類の中でも寄生生活を送る仲間である「寄生性フジツボ」にあります。

一般的なフジツボは幼生期をプランクトンとして泳ぎ回ったあと、海底の岩や船底にしっかりと貼りついて、硬い殻を作って一生を固定されたまま暮らします。

ところがフジツボの仲間には、他の生き物に寄生して生きる「寄生性フジツボ」と呼ばれる特殊なグループがいます。

彼らは幼生の一生の途中で、硬い甲殻類の姿を脱ぎ捨てて、「vermigon(ベルミゴン)」と呼ばれるナメクジのような柔らかい幼生の段階に姿を変えます。

このベルミゴン幼生は、他の甲殻類(たとえばカニ)の体の中に侵入し、宿主の栄養を奪って成長します。

寄生性フジツボが宿主に寄生する方法も驚くべきものです。

彼らは宿主の表面に自分の体を固定すると、「注入器(ちゅうにゅうき)」という細い管を宿主の体内に突き刺します。

そして、その注入器を通じて自分自身の細胞のかたまりを相手の体の中に流し込みます。

送り込まれた細胞は宿主の体の中で根のように広がり、宿主の栄養を吸収しながら成長していきます。

このような「宿主の体内に入り込んで栄養を奪う」という生活スタイルは、非常に特殊で極端なものです。

ここで、研究者たちはある重要な共通点に気付きました。

Y幼生もまた、ホルモン刺激によってナメクジのような柔らかい幼生(イプシゴン)に変化する性質があります。

さらに詳しく調べたところ、Y幼生のキプリス幼生には宿主の表面にしっかり掴まるためのフック状の触角が発達していることも確認されました。

このことから研究者たちは、「Y幼生も寄生性フジツボと同じように、他の生き物の体内に侵入して寄生する可能性があるのではないか?」と考えるようになりました。

つまりY幼生が「ナメクジのような柔らかな幼生に変態する」理由は、「寄生生活を送るため」である可能性が浮上したのです。

しかしここで、ひとつ大きな疑問が残ります。

Y幼生は本当に寄生性フジツボの仲間なのでしょうか?

それとも、似たような寄生スタイルに別々の系統の生き物が偶然たどり着いたのでしょうか?

もし前者ならY幼生は遺伝的にも寄生性フジツボの仲間であり、後者ならばY幼生は寄生性フジツボとはまったく別の系統の生物で、寄生の仕方が偶然に似てしまったということになります。

そこで研究者たちは、Y幼生とフジツボ類が系統的にどの程度近いのか、遺伝子を詳しく調べてその関係を明らかにすることにしました。

遺伝子解析が明かす、Y幼生とフジツボの複雑な血縁関係

Y幼生は遺伝的にも寄生性フジツボ類だったのでしょうか?

謎を解明するため研究者たちはY幼生を3600個体以上集め、遺伝子解析(トランスクリプトーム解析)を行い他の甲殻類のデータと比較することで、進化の系統樹のどの位置にいるかを調べることにしました。

するとY幼生は甲殻類ではあるものの、現在知られているフジツボ類(Cirripedia)とは「姉妹群」という非常に近い関係にあるものの、直接のフジツボ類の一員ではないことが確認されました。

簡単に言えば、Y幼生はフジツボ類のいとこのような存在で、非常に近いけれども別のグループにあたる生物だったのです。

このように、Y幼生はフジツボのいとこのような関係にありましたが、もう一つ重要な疑問が残っています。

それは、「Y幼生の持つ寄生能力や変態は、一体どのように進化したのか?」ということです。

実は、Y幼生のキプリス幼生は特別な体の構造を持っています。

前のセクションでも触れましたが、Y幼生の触角の先端には鋭いフック状の構造があり、さらに体には特殊な分泌腺(ぶんぴつせん:何らかの物質を分泌する器官)を持っています。

これらの器官は、Y幼生が宿主の体表にしっかり掴まり、そこに何らかの物質を放出して宿主の体内に入り込むための道具である可能性が高いと推測されています。

さらに、過去のホルモン実験の結果からも、Y幼生が寄生生活を送るための劇的な変態を行う能力を持つことが確認されています。

実験では、甲殻類の脱皮ホルモン(20-ヒドロキシエクジソン)という物質をキプリス幼生に与えました。

すると、幼生はそれまでの硬い外骨格に覆われた姿を脱ぎ捨て、ナメクジのように柔らかく細長い「イプシゴン幼生(ypsigon)」へと姿を変えました。

水中を自由に泳ぎ回っていた甲殻類らしい姿から、突然柔らかく泳げない姿へと変わるこの変態は、寄生性フジツボが宿主に入り込む際に見せる変態と非常によく似ています。

しかし、今回の遺伝子解析の結果、Y幼生は寄生性フジツボ(特に根頭類)とは系統的にかなり離れた位置にいることが明らかになりました。

これは、「Y幼生が寄生性フジツボとは別々に、独自に寄生能力を進化させた」ということを強く示唆しています。

系統樹上で離れた生物同士が、偶然に似たような姿や能力を持つようになる進化の仕方を「収斂進化(しゅうれんしんか)」と呼びます。

例えば、イルカ(哺乳類)とサメ(魚類)は全く異なる動物ですが、水中を素早く泳ぐために体の形がよく似ています。

これはまさに収斂進化の代表例です。

Y幼生と寄生性フジツボも、このように異なる系統から似たような寄生の方法を独自に獲得したのだと考えられます。

宿主の生態系を操るY幼生、その成体はどこに潜むのか

この研究によって、Y幼生という不思議な生物がフジツボ類(Cirripedia)の「姉妹群」という非常に近い関係にありながらも、フジツボ類とは別のグループとして独自に寄生生活へと進化した可能性が高いことが強く示唆されました。

100年以上も謎だった生き物の系統的位置づけができた意義はとても大きく、「正体不明の幼生」に進化学上の住所を与えたものだと言えます。

一方で、Y幼生の成体が未だに発見されていないという事実は、この生物が我々の目の届かない場所で生活している可能性を示唆しています。

先述のように、既知の寄生性フジツボは宿主の体内に根を張るように暮らします。そのため外見からは寄生者の存在に気付きにくく、宿主ごと採集して解剖でもしない限り見つからないのです。

Y幼生も同様に、成長すると宿主の内部に入り込んでしまうのだとしたら、見つけるのは容易ではないでしょう。

もしそれが事実なら、Y幼生は宿主の生殖や行動にまで影響を与えている可能性があり、生態系において無視できない役割を果たしているかもしれません。

例えば、寄生性フジツボの中には宿主のカニを去勢して繁殖不能にし、オスさえメス化してしまうものまで知られています。

Y幼生の正体が明らかになれば、そうした未知の寄生生物と宿主との相互作用が解明され、海洋生態系の隠れたつながりが見えてくるでしょう。

またフジツボ類は海洋生物の中でも進化の多様性に富んだグループであり、その極端な適応例としてY幼生の研究は進化生物学的にも大きな意味を持ちます。

今後、研究チームはフジツボ類全体の進化の系統樹を精密に作り直し、寄生への適応がいつどのように繰り返し起きたのか解明しようとしています。

Y幼生がフジツボ類とは別に寄生生活へと踏み出した過程を詳しく調べることで、生物が似たような奇妙な生き方に別々の道筋から辿り着く「収斂進化」の仕組みをより深く知ることができるでしょう。

最後に残された最大の謎は、「Y幼生の大人はどこにいるのか?」です。宿主の推定も含め、Y幼生が本当は何者なのかを完全に解き明かすには、実際に成体を発見することが不可欠でしょう。

もしかしたら謎のY幼生の成体を発見したというニュースが近いうちにみられるかもしれません。

元論文

Phylogenomics of enigmatic crustacean y-larvae reveals multiple origins of parasitism in barnacles

https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.06.007

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部